人类画家要失业了?AI画作狂卖43万美元!竟碾压毕加索真迹?

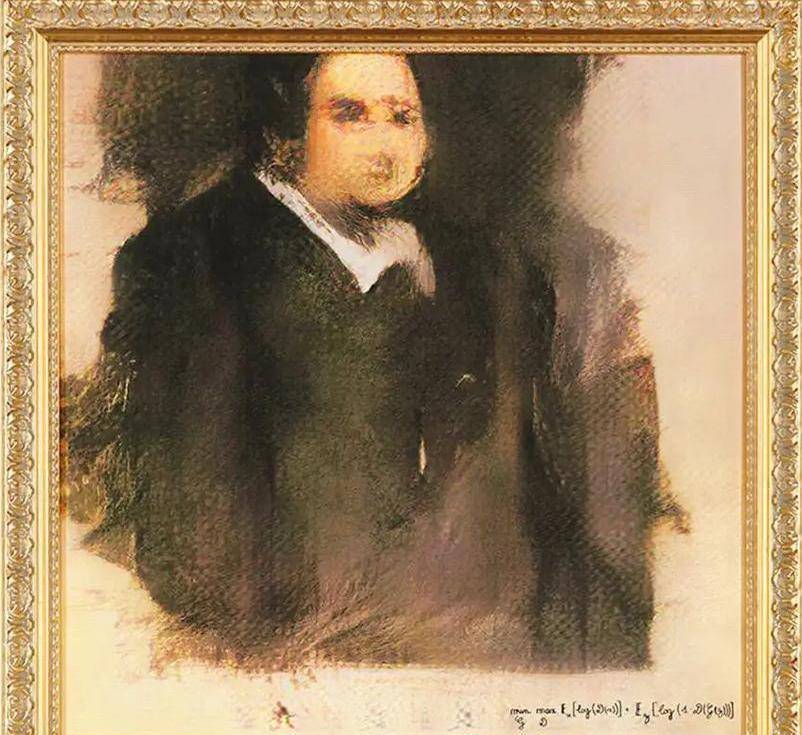

2018年,一幅模糊不清、仿佛从泛黄老相册里撕下的肖像画,在佳士得拍卖行以43.25万美元成交。

这个价格不仅高出预估43倍,甚至碾压了同场部分毕加索作品。

更关键的是——它根本不是人画的。

法国Obvious团队用生成对抗网络(GAN)训练模型,输入1.5万张14至20世纪的肖像画,最终输出了《埃德蒙·贝拉米肖像》。

署名处没有艺术家签名,只有一串数学公式:min_G max_D。

艺术圈炸了。

有人冷笑这是骗局,有人惊呼新时代来临,更多人陷入沉默:如果机器能“创作”,那人类艺术家还剩什么?

七年过去,AI艺术早已不是边缘实验。

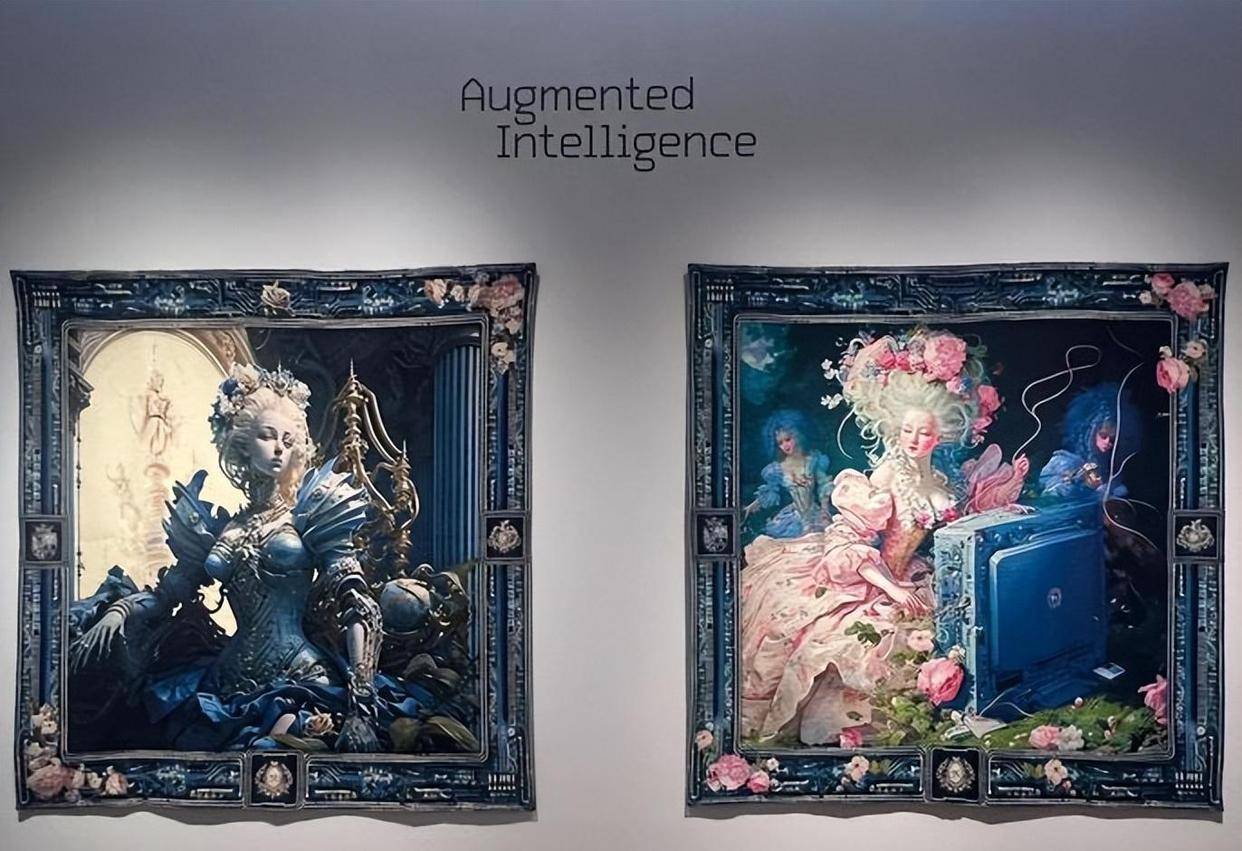

2023年,佳士得推出首个AI艺术专场“增强智能”,34件作品总成交额逼近73万美元。

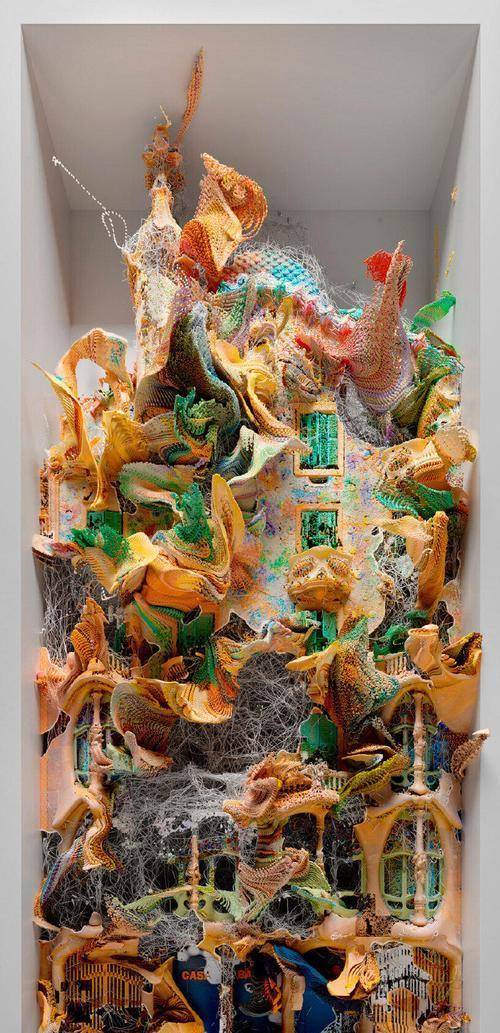

土耳其裔美国艺术家雷菲克·阿纳多尔的作品《数据宇宙:国际空间站》以27万美元落槌——他将120万张空间站拍摄的原始图像输入自研算法,生成一段流动的动态影像,数据成为颜料,轨道成为画布。

买家是谁?

近半数是千禧一代与网生代(1995–2009年出生),超三分之一首次参与佳士得竞拍。

对他们而言,AI艺术不是对传统的背叛,而是新语言的诞生。

它代表技术介入、边界消融、未来可触。

但另一群人愤怒到极点。

拍卖前夕,全球近6000名艺术家联署公开信,要求取消整场活动。

他们的愤怒有根有据:支撑这些高价作品的,是海量未经授权的人类创作。

主流图像生成模型如Stable Diffusion,训练数据来自LAION等开源数据集,而LAION的数据直接从DeviantArt、Pinterest、Flickr等平台爬取。

无数插画师、摄影师、独立创作者的作品,在毫不知情的情况下被“喂”进模型。

一位数字插画师测试发现,仅输入其用户名,AI就能精准复刻其标志性笔触、色彩偏好甚至签名位置。

他质问:“我十年磨一剑的视觉语言,AI三秒学会,一分不付,还拿去卖钱——这算什么?”

这不是剽窃是什么?

可事情远比“偷”复杂。

参与AI创作的,往往本身就是成熟艺术家。

雷菲克·阿纳多尔拥有建筑学背景,长期在麻省理工学院媒体实验室研究数据可视化,作品早已进入威尼斯双年展与纽约现代艺术博物馆收藏体系。

他使用AI,不是为了替代创作,而是拓展表达维度。

他明确表示:“我以空间为画布,以数据为颜料,使用由AI组成的、会思考的画笔。”

这并非营销话术——他的工作流程包含数据清洗、算法调参、输出筛选、再训练,每一步都依赖其专业判断。

AI在此是工具,如同画笔或相机,关键在于谁握着它。

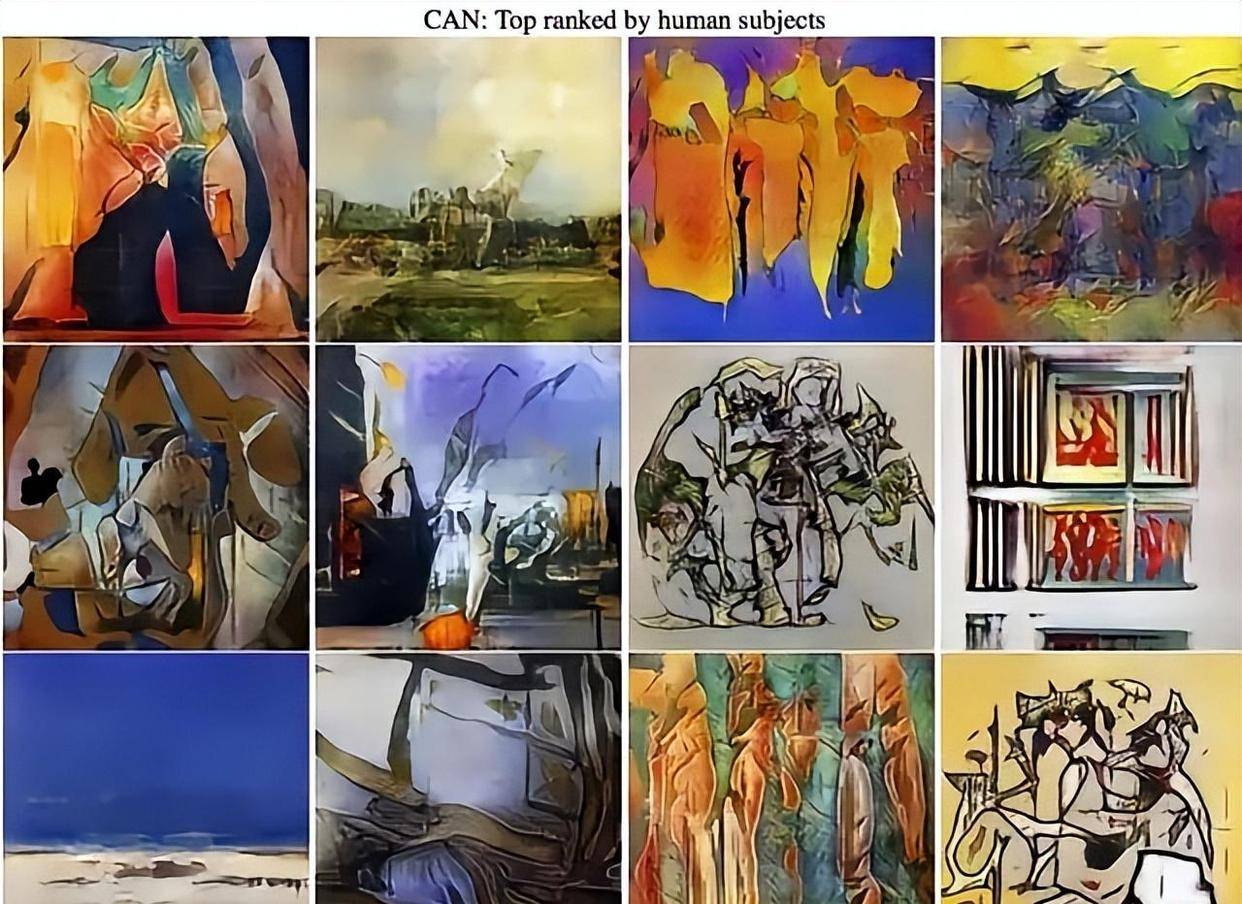

艺术家克莱尔·西尔弗走得更远。

她创作一系列融合动漫美学与AI生成图像的作品,直言:“单靠我,或单靠AI,都无法完成。”

她提供情绪基调、构图框架、风格参考,AI生成数百变体,她从中挑选、修改、反馈,循环往复。

最终作品是人机共同决策的结果。

她称之为“合作”,而非“替代”。

网友对此争议极大。

有人嘲讽这是自我安慰,也有人点头:当代创作本就是拼贴、混搭、跨媒介的,AI不过是又一个协作节点。

问题不在于工具来源,而在于输出是否承载真实意图。

可意图如何界定?

版权归属至今无解。

美国版权局2023年裁定:完全由AI生成、无人类实质性干预的作品,不享有版权。

但“实质性干预”边界模糊。

修改三个像素算不算?

调整提示词权重算不算?

重新训练局部模型算不算?

欧洲部分国家允许AI辅助作品登记版权,前提是人类对最终成果有“创造性贡献”——可这贡献如何量化?

时间?

决策次数?

美学判断?

全凭主观,极易引发纠纷。

训练数据的合法性更是雷区。

目前没有任何主流AI公司为训练数据向原作者付费。

模型训练是黑箱过程,输入百万级图像,输出全新组合,无法追溯某件作品具体“借鉴”了谁。

有律师尝试推动“收益分成模式”:AI作品售出后,按比例回馈被使用的原作者。

理想很美,现实骨感——如何建立全球作品登记库?

如何标记每张网络图片的授权状态?

小创作者无力登记,大平台无动力配合。

这方案目前仅停留在纸面。

争论的核心,其实是艺术定义的崩塌与重建。

传统艺术价值锚定于创作者的生命体验、手工痕迹、情感投射。

梵高的《星夜》之所以震撼,不仅因视觉形式,更因它诞生于精神病院,是颤抖灵魂对宇宙的凝视。

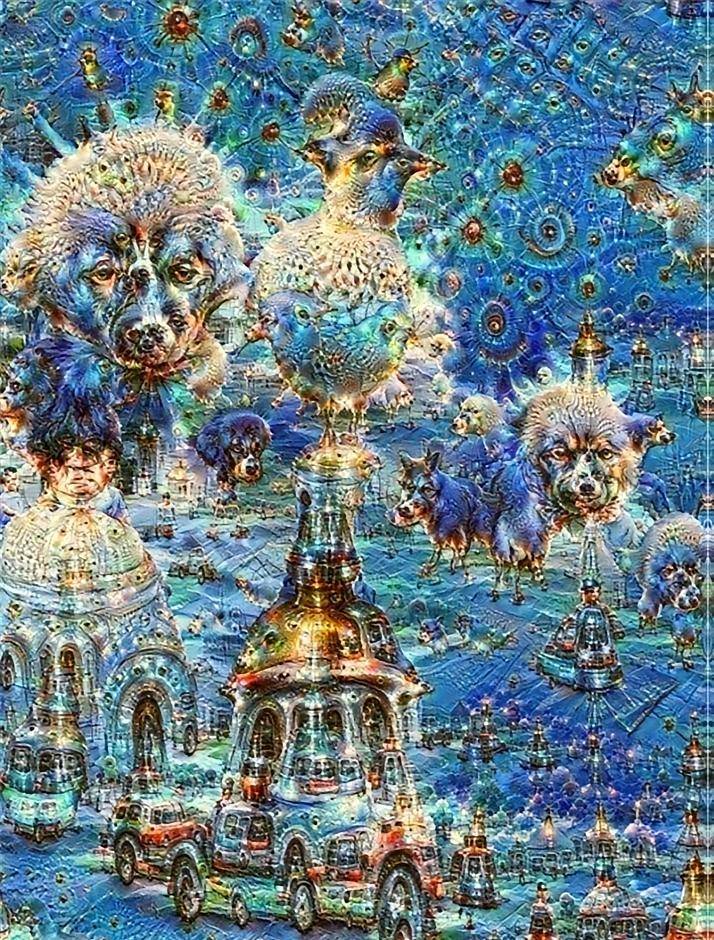

AI能模仿漩涡笔触,却从未见过真实星空,更不懂孤独。

它的“创作”本质是统计推断——在海量人类表达中寻找概率最高的组合。

因此,许多人断言:AI作品再精美,也只是无心跳的躯壳。

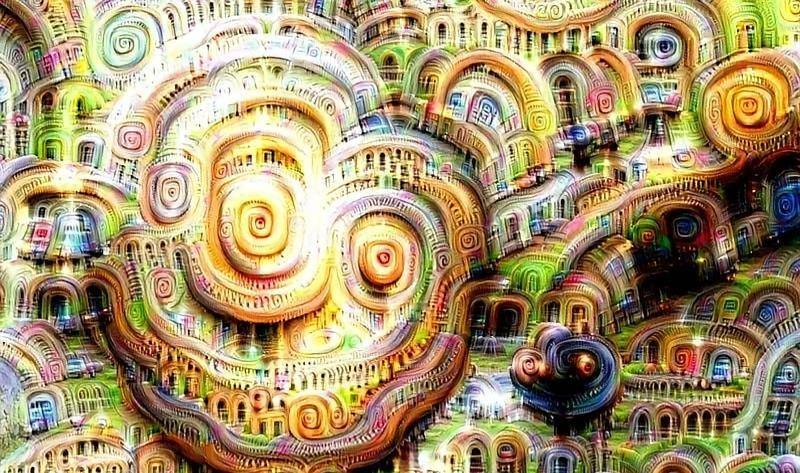

但当代艺术早已超越“手工”与“情感”的范畴。

杜尚的小便池、沃霍尔的梦露丝网印刷,早已解构了“原创”“唯一性”等概念。

从这个脉络看,AI艺术恰是当代逻辑的延续——它不挑战技术,而是挑战我们对“作者”“创造”“价值”的执念。

当一件作品的价值不再取决于谁的手触碰了画布,而在于它引发的观念震荡,AI反而成了最锋利的提问者。

市场反应印证了这一点。

年轻藏家不在乎作品是否“纯人类”,而在乎它是否代表某种文化立场。

一幅AI生成的动态影像,可能没有实体载体,但其NFT版本可在元宇宙展示,甚至编程随时间演化。

这种“活”的艺术品,对数字原住民而言,比静态油画更具吸引力。

他们买的不是图像,是观念——关于人机关系、数据主权、未来想象的观念。

这与当年收藏杜尚现成品的逻辑如出一辙。

然而,AI确实带来前所未有的威胁:风格盗窃规模化。

传统模仿需多年苦练,且必带个人痕迹。

如今,只需在提示词中写“in the style of 艺术家名”,AI即可生成高度相似图像。

电商卖家已批量生产“名画风”装饰画,成本趋近于零,售价翻数倍。

靠风格维生的插画师首当其冲。

有创作者起诉,但法院常以“风格不受版权保护”驳回——版权法只保护具体表达,不保护抽象风格。

当AI能将风格拆解为可复用的数据参数,这一法律漏洞便成为绞索。

部分艺术家反向突围。

有人专攻AI无法复制的领域:三维装置、非常规材料、实时互动。

有人将AI转化为灵感引擎——输入矛盾提示词如“悲伤的机器人在樱花树下哭泣,赛博朋克风格,水彩质感”,从AI输出的荒诞图像中提取张力元素,再用手绘深化。

这种“人机共创”模式,既保留人类判断力,又利用AI的发散性。

未来艺术家或许不必精通技法,但必须擅长“提问”:如何设计提示词?

如何引导生成?

如何在海量输出中识别价值?

角色正从“执行者”转向“导演”或“策展人”。

AI还暴露了更深层的偏见。

主流模型训练数据以西方视觉文化为主,导致生成结果高度同质化:大眼、小脸、柔光滤镜成为“默认美女”。

非主流身体形态、非西方美学几乎缺席。

这说明AI绝非中立——它复刻的不仅是风格,更是数据中的权力结构。

若不干预,AI艺术将固化而非打破既有审美霸权。

解决之道在于多元数据输入,以及边缘群体直接参与模型开发。

必须承认:AI不会让所有艺术家失业,但会淘汰仅靠重复技能维生者。

商业插图、产品渲染、模板设计等标准化工作,AI能更快更便宜完成。

但提出独特问题、构建复杂叙事、整合跨媒介资源的能力,仍是人类专属。

Photoshop未消灭画家,反而催生数字绘画新流派。

AI同理。

关键不是抗拒工具,而是重新定义不可替代性。

一位老画家坦言:“我画了一辈子,现在用AI试试能否画出以前不敢想的东西。”

这种开放,比技术本身更珍贵。

《埃德蒙·贝拉米肖像》的天价,买的不是一幅画,而是一个问题:当机器能模仿人类最“感性”的行为,我们如何自处?

艺术从来不只是美,更是人类理解自身、表达自身、超越自身的方式。

AI能复制笔触,但复制不了面对死亡的颤栗,复制不了爱而不得的痛楚,复制不了废墟中种花的倔强。

这些,才是艺术真正的火种。

如今,艺术家正直接回应AI挑战。

有人用AI生成千张“完美人脸”,亲手撕碎拼成马赛克。

有人训练仅“看”童年照片的AI,生成从未存在的“数字记忆”。

有人每日给AI写信,让它用图像回信,持续一年做成装置。

这些实践或许稚嫩,但证明一点:技术无善恶,关键在于使用者。

AI不是敌人,也不是救世主,它是一面镜子,照出我们的欲望、恐惧与想象力。

2025年,AI艺术已成日常。

修图APP一键生成“大师风格”。

商场走秀出现AI设计服装。

音乐平台上线AI作曲专辑。

这种渗透悄无声息,却深刻重塑创作生态。

它逼所有人重思:何为创作?

何为原创?

何为“人”?

答案不在算法里,而在我们如何使用算法。

正如阿纳多尔所言:“我不是用机器取代人,我是用人的方式,让机器学会看世界。”

未来图景绝非人类艺术家集体失业。

更可能是人机共生——人类负责提出问题、设定边界、注入意义;AI负责执行、迭代、拓展可能性。

真正的危机不是技术取代人,而是人放弃思考,甘愿成为提示词的奴隶。

AI再强大,也给不出“灵魂”的定义。

这问题,必须由人类自己回答。

而且,必须时时刻刻回答。