写生作为路径:论写生实践在漓江画派建构中的基础性作用

摘要:

本文聚焦广西美术发展面临的地域局限与突破困境,以“漓江画派”的建构为研究语境,探讨写生实践在其中所承担的基础性与建设性功能。文章指出,尽管广西美术在近几十年取得显著进展,但整体仍受限于区域文化边缘性与创作模式单一化,亟需确立具有持续动力的发展路径。在此背景下,写生不仅是一种传统绘画训练手段,更应被视为连接地域资源、激活创作主体、塑造艺术风格的核心机制。通过对广西美术界“漓江画派·八桂行”等系列写生活动的考察,本文分析了写生如何促进艺术家对本土自然与人文的深度体验,推动视觉语言的本土转化,并形成具有集体认同的创作范式。研究表明,系统化、常态化的写生实践,是打破广西美术封闭性、实现从地域经验向艺术表达跃升的关键路径,也为区域性美术流派的可持续发展提供了方法论支持。

关键词: 写生;漓江画派;广西美术;地域性;创作路径;艺术建构

一、引言

中国当代美术发展格局中,地域性艺术群体的兴起成为重要现象。广西作为中国南方多民族聚居区,拥有独特的喀斯特地貌、丰富的民族文化和悠久的边疆历史,为美术创作提供了丰厚的资源。近几十年来,广西美术界在油画、国画、版画等领域涌现出一批优秀艺术家,作品屡次入选全国美展,显示出较强的专业实力。然而,从整体发展态势看,广西美术仍面临“有高原缺高峰”“有人才缺流派”“有作品缺影响”的结构性困境。其创作多集中于对本地风物的描绘,虽具地域特色,但尚未形成具有全国性辨识度的艺术话语体系,艺术影响力长期徘徊于区域层面,缺乏向更高层级跃迁的突破口。

在此背景下,2003年提出的“漓江画派”构想,被视为广西美术谋求整体突破的战略举措。然而,“画派”的建构不能仅依赖概念倡导或行政推动,更需坚实的创作实践支撑。本文认为,写生——这一传统而常被低估的艺术方法——正是实现这一目标的关键路径。写生不仅是技术训练,更是艺术家与现实世界建立真实联系的媒介,是地域资源转化为艺术语言的枢纽环节。广西美术若要突破地域局限,必须重新确立写生在创作体系中的核心地位,使其成为“漓江画派”风格生成、精神凝聚与文化表达的基础性力量。本文将从现实困境、写生价值、实践案例与机制构建四个方面,系统论证写生在漓江画派建构中的积极建设作用。

二、现实困境:广西美术发展的瓶颈与挑战

广西美术的发展成就不容忽视。自20世纪80年代以来,以黄格胜、郑军里、张冬峰、谢森等为代表的艺术家在全国画坛崭露头角,其作品在题材选择、语言探索与文化表达上均体现出较高水准。广西艺术学院作为区域美术教育重镇,培养了大量专业人才,形成了较为完整的创作梯队。然而,若从全国美术格局的宏观视角审视,广西美术仍存在若干深层次问题。

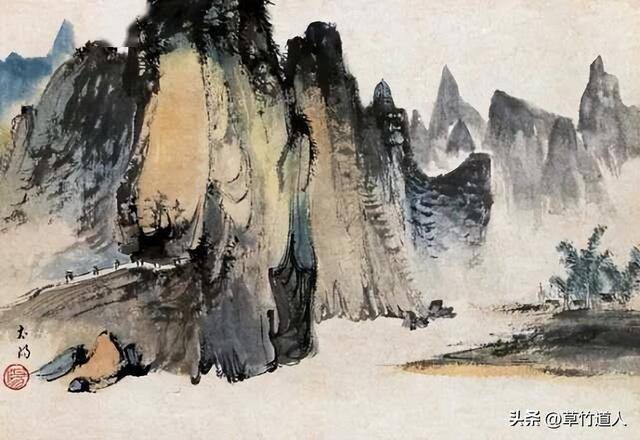

其一,创作主题的重复性与表层化。大量作品集中于漓江山水、少数民族服饰、边寨风光等“标志性”题材,虽具视觉吸引力,但多停留于风景记录或民俗展示层面,缺乏对地域文化深层结构的挖掘。艺术家对“广西性”的理解趋于符号化,导致创作同质化倾向明显,难以形成多元而深刻的表达体系。

其二,艺术语言的依附性与创新不足。部分创作在形式语言上明显受到主流风格或导师体系的影响,个性化探索不足。例如,一些山水画作虽描绘南方景致,却沿用北方山水的笔墨程式;一些民族题材油画则套用写实主义或表现主义的既有框架,未能发展出与本土视觉经验相匹配的语言系统。

其三,创作机制的封闭性与被动性。长期以来,广西美术的创作多依赖个体经验与学院传承,缺乏系统性的集体实践平台。艺术家之间交流有限,难以形成创作上的共振与合力。同时,受地域位置与信息流通限制,对外交流频次较低,导致创作视野受限,易陷入自我重复的循环。

这些问题的根源,在于创作与生活、个体与群体、地域与全国之间的连接机制薄弱。艺术家虽身处广西,但未必真正“在场”于其文化生态之中。若要打破这一困境,必须重建一种能够持续激活创作主体、深化地域体验、促进风格生成的实践方式。写生,正是这样一种兼具方法论意义与文化功能的路径。

三、写生的价值重估:从技术训练到创作本体

在传统艺术教育中,写生常被视为基础训练环节,其功能被限定为“练眼”“练手”,即提高造型能力与色彩感知。然而,在当代艺术语境下,写生的意义已远超技术层面,逐渐回归其作为“创作本体”的本质属性。

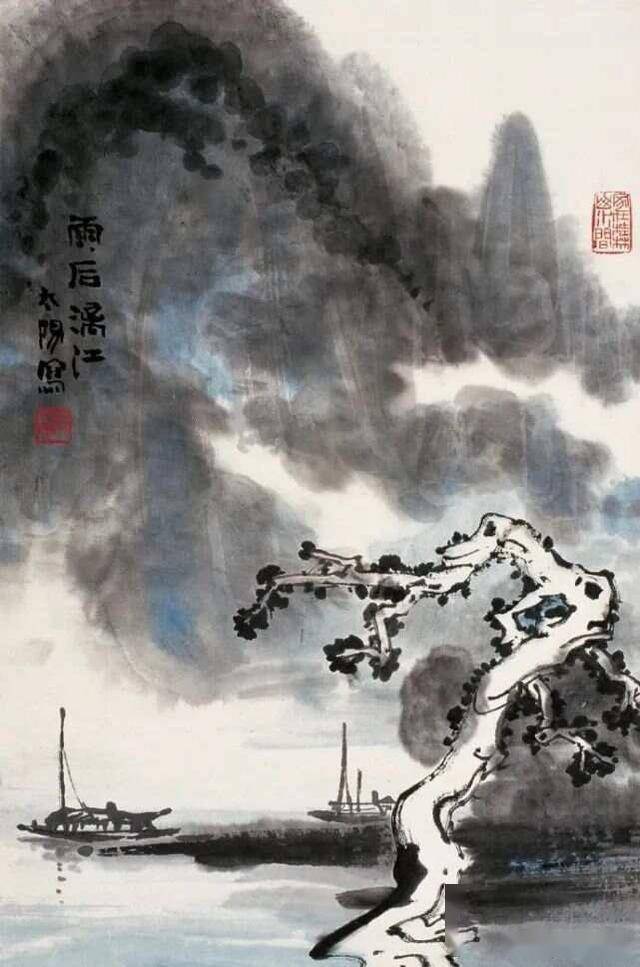

写生的核心价值在于其“在场性”(presence)。艺术家亲临现场,直面自然与生活,通过感官的直接体验,建立与对象的真实关系。这种关系不同于图像复制或记忆重构,它包含时间的延续、空间的沉浸与情感的互动。法国画家塞尚坚持在户外写生,通过反复观察与描绘,提炼出几何化的视觉结构,最终催生了现代主义绘画的革命。中国画家李可染提出“为祖国河山立传”,其大量山水杰作均源于实地写生,实现了传统笔墨与现实山水的创造性融合。

对于广西美术而言,写生的特殊意义在于其作为“地域性转化”的中介。广西的自然景观——峰林、溶洞、暗河、梯田——具有强烈的视觉独特性;其人文生态——壮、瑶、侗、苗等民族的建筑、服饰、节庆、劳作——蕴含丰富的文化符号。这些资源若仅通过间接方式(如摄影、文献)获取,极易被简化为装饰性元素。唯有通过写生,艺术家才能深入其内部,感受其节奏、温度与精神,进而将其内化为艺术语言。

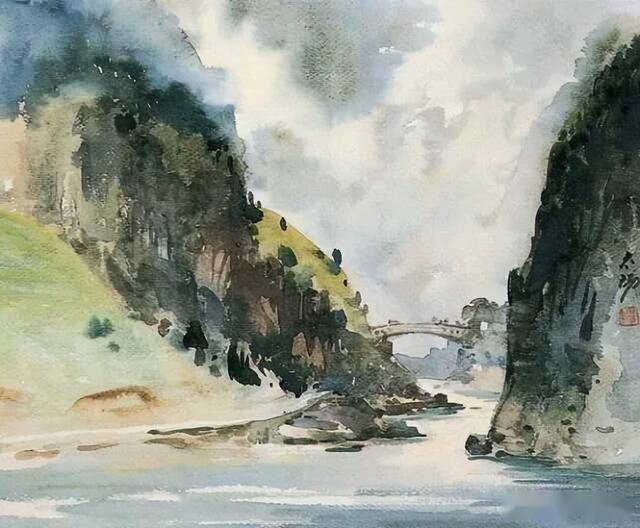

更重要的是,写生是一种“去程式化”的过程。在面对真实对象时,既有的绘画套路往往失效,迫使艺术家寻找新的表现方式。例如,在描绘喀斯特山体的透光性与空灵感时,传统“皴法”难以胜任,画家可能尝试薄涂、晕染、留白等新技法;在表现少数民族集体劳作的动态场景时,静态构图不再适用,可能转向多视角、碎片化或时间叠印的表达。这种因应现实而生的创新,正是风格生成的原动力。

因此,写生不应被边缘化为创作的准备阶段,而应被提升为创作的核心环节。在“漓江画派”的建构中,写生不仅是积累素材的手段,更是塑造艺术品格、凝聚群体精神、确立文化立场的根本途径。

四、实践案例:写生如何塑造漓江画派的集体面貌

“漓江画派”的提出虽始于2003年,但其创作基础的奠定,很大程度上得益于此前多年持续的写生活动。进入21世纪以来,广西美术界有意识地组织了一系列大规模、系统化的写生项目,其中最具代表性的是“漓江画派·八桂行”系列写生活动。

该活动自2005年起由广西美术家协会与广西艺术学院联合发起,每年组织数十位画家深入广西各地——从桂林阳朔的漓江沿岸,到百色右江的壮乡山寨,从河池南丹的瑶寨梯田,到崇左德天的跨国瀑布。画家们在为期数周的行程中,驻地写生,每日完成多幅作品,并在行程结束后举办专题展览。这一机制不仅保证了创作的数量与强度,更形成了“集体在场”的创作氛围。

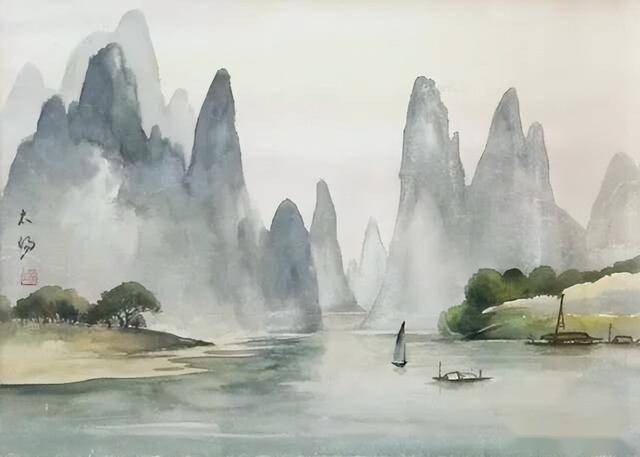

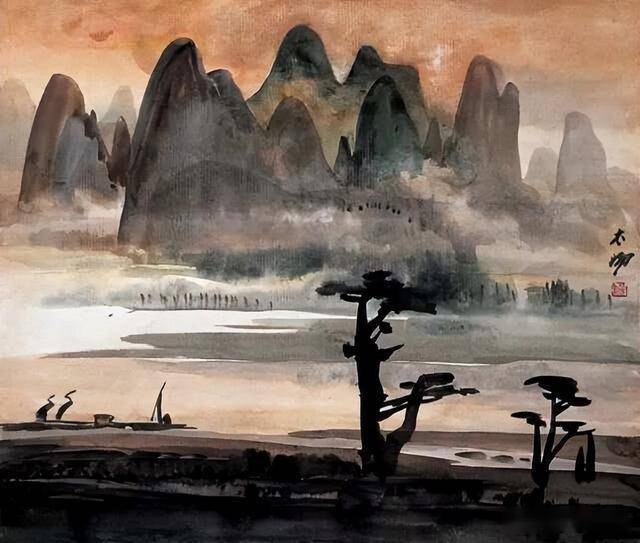

以黄格胜的《漓江百里图》为例,该长卷的创作基础正是其多年沿江写生的积累。画中峰峦的起伏、江流的蜿蜒、渔舟的穿行,并非凭空想象,而是源于对漓江四季变化的细致观察。其笔墨的松动与结构的连贯,正是在反复写生中对自然节奏的提炼。同样,油画家谢森在龙胜梯田的写生中,发展出以厚涂与刮刀结合的表现手法,既保留了印象派的光色效果,又强化了土地的肌理与劳作的力度,形成了独特的“南方乡土”风格。

值得注意的是,这些写生活动并非简单的“下乡采风”,而是具有明确的学术导向。组织者强调“写生即创作”,鼓励画家在写生中完成从“看到”到“表达”的完整过程,而非仅作素材收集。同时,通过集体讨论、现场点评、展览交流等方式,写生作品得以在群体内部流通与反馈,促进了艺术语言的相互影响与共同提升。例如,国画家与油画家同赴一地写生,其对同一景物的不同处理方式,常引发关于媒介特性与表现可能的深入探讨,推动了跨画种的融合创新。

这种系统化的写生实践,使“漓江画派”逐渐形成一种共享的创作方法论:即以实地体验为基础,以本土经验为核心,以语言创新为目标。它不强求风格统一,但倡导一种共同的创作态度——对真实的尊重、对生活的贴近、对地域的深耕。正是这种态度,构成了“漓江画派”区别于其他地域画派的精神底色。

五、机制构建:写生作为可持续发展的路径

要使写生真正发挥建设性作用,不能仅依赖个别活动或艺术家的自觉,而需构建制度化、常态化、学术化的运行机制。广西美术界在推动写生实践中,已初步形成若干有效模式,但仍需进一步完善。

首先,应建立写生项目的长期规划。写生不应是零散的、应景式的活动,而应纳入美术发展战略,制定年度主题与路线图。例如,可设立“广西民族文化写生工程”“喀斯特地貌艺术考察计划”等专项,分阶段、分区域系统推进。

其次,应加强写生与理论研究的互动。每次写生活动后,应组织学术研讨会,对创作成果进行梳理与阐释,提炼艺术经验,形成理论成果。出版《写生笔记》《八桂写生图录》等文献,既保存创作过程,也为后续研究提供资料。

再次,应拓展写生成果的转化渠道。写生作品可通过专题展览、数字平台、公共艺术等方式向社会传播,增强公众对本土艺术的认知。同时,可将优秀写生稿转化为大型创作,实现从“小品”到“力作”的跃升。

最后,应鼓励跨学科与跨媒介的写生探索。引入人类学、地理学、生态学等视角,深化对写生对象的理解;尝试结合影像、声音、装置等媒介,拓展写生的表现边界。

唯有如此,写生才能从一种创作方法升华为一种文化实践,成为“漓江画派”持续发展的动力源泉。

六、结语

广西美术的发展,既面临地域局限的制约,也拥有不可替代的资源优势。破解发展瓶颈的关键,在于找到一条能够有效连接资源与创作、个体与群体、地域与全国的实践路径。写生,正是这样一条兼具传统根基与现代意义的路径。在“漓江画派”的建构过程中,写生不仅是技术训练,更是艺术生成的起点、风格塑造的场域与文化认同的纽带。通过系统化、常态化的写生实践,广西美术有望突破表层化的地域描绘,走向对本土经验的深度开掘与艺术转化。这一过程虽需长期积累,但其方向明确而坚实:唯有脚踏实地,方能笔走龙蛇;唯有深入生活,方能走出地域。

文章作者:芦熙霖(舞墨艺术工作室)