吴石喝茶、朱枫拎箱,《沉默的荣耀》处处有讲究!

北京卫视和央视热播的《沉默的荣耀》之所以能引发观众的广泛热议和深度共鸣,其核心就在于对“真实”的极致追求。

据悉,主创团队一开始就联合编剧团队深入研读党史资料,邀请党史专家把关,重点还原吴石将军传递“舟山兵力部署图”等关键情节,同时确保每一处细节经得起推敲,吴石将军留下的怀表、手写名单等都被道具组1:1复刻;剧中情报传递的路线、暗号设计均参照历史档案,并由密码学专家参与审核;剧组还辗转厦门、漳州、泉州、平潭等地,选择与台湾地域文化一致的闽南地区,复刻了50年代的台湾场景,并在剧中展现了大量闽台文化元素。

剧中的家具陈设、台灯电话、打字机、发报机、茶具,甚至服装上的一枚纽扣,都要求“件件有根据”,演员的表演细节也同样做到了“处处有讲究”。

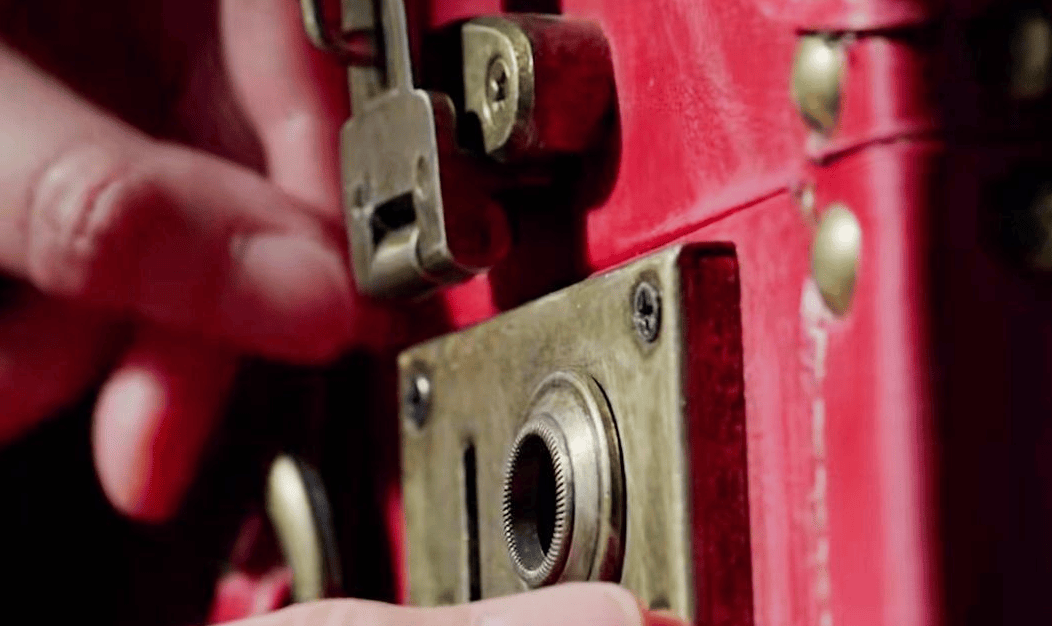

比如吴越饰演的朱枫下船时拎着年代感满满的红色皮箱,其后又巧布发丝于皮箱箱锁之间,以备查验是否有人“动过手脚”。通过特写镜头可以看出,这红色皮箱包括上面的锁具,都是标准的民国货,直到新中国成立初期还在使用。

再比如吴石与学弟,也是自己的上司、代理参谋总长周至柔表面上品茶实则暗中试探的一场戏,就堪称细节满满、讲究多多。

首先看双方的姿势:吴石跷二郎腿,半空持盏,谈笑自若,手丝毫不抖,显示出强大的气场和心理优势;而周至柔只坐椅子的三分之一,微欠上身,既符合敬茶礼仪,也符合学弟对学长的执礼甚恭。

中国儒、道、佛各家都有自己的茶道流派,其形式与价值取向不尽相同。儒家重做人,且把这种思想引入茶道,主张在饮茶中沟通思想,和谐气氛,增进友情;借饮茶更多的是审己、观人,清清醒醒地看自己,也清清醒醒地看别人。

因而这场戏的设计可谓精妙且蕴含深意。当吴石正色说道:假如我不是被冤枉的呢。只见周至柔顿时现出“大惊失色”之状……该说不说,傅程鹏对周至柔的塑造还是很有层次和想法的。

这就要说到周至柔对“下级”但又是学长的吴石恭敬有加的原因了。

国民党高级将领主要有两大“出身”,一是来自大名鼎鼎的黄埔军校,另一个就是毕业于保定军校,而且黄埔军校成立之初很多教官都是保定军校毕业的。

吴石将军生于1894年,1914年从武昌第二预备军官学校升入保定军校三期炮兵科。保定军校三期虽然不如六期名声大,但也汇集了白崇禧、张治中、何健、黄绍竑、蔡廷锴、商震等。

吴石倾向革命受两个人影响最大,一个是何遂,另外一个就是吴仲禧,这两人都在剧中出现过。吴石接到调令后,吴仲禧曾建议他留下来;何遂创立了东海情报小组,身份暴露后才把情报小组交给吴石。

陈诚和周至柔都毕业于保定军校八期,是吴石的学弟。两人一个是陆军一级上将,一个是陆军二级上将,而吴石只是陆军中将,但陈诚和周至柔都尊称吴石为学长。吴石身份暴露后,陈诚和周至柔还想周旋一二,负责审讯的蒋鼎文、韩德勤、刘咏尧三人一开始的意见是“死刑,缓期执行”,但被蒋介石否决,最终吴石等人在台北马场町从容就义。

咱再说回到吴石与周至柔这场“茶叙”的道具。有观众疑惑冒着水汽的茶炉上那柄侧把壶是不是日本茶道所用?

——非也。

首先,侧把壶起源于唐代,再早可追溯至战国时期,东晋王羲之、谢安等名士热衷的“曲水流觞”雅趣亦可见其形——“曲水流觞”的“觞”就是溪上漂的酒杯,两侧各有一小耳,半月形,如同一双羽翼,亦称羽觞、耳杯。后来,大唐文化熏染出中国茶文化的独特韵味,喝酒的羽觞逐渐演化为宫廷的羽觞壶。茶圣陆羽的《茶经》将天下饮茶、茶道文化薪火相传,故而有后人说是陆羽创造了“唐羽觞壶”,但当时并不是用来煮茶的。

唐代饮茶不用壶泡而是用文火煎煮研成的茶末,煎茶为防止烫手,壶柄做的都很细长。此后,“唐羽觞壶”(亦称唐羽壶、唐羽)从煎茶到烧水,又转化为茶客们把玩冲泡或珍藏的器物。

侧把壶最明显的特征是壶柄与壶身成直角,线条流畅,圆融有力,似羽翼飞升,据说陆羽的灵感源自唐代的“霓裳羽衣曲”。小小一把壶体现了唐代的审美风格,持握随性,出水灵活,韵味无穷。

上面这件出土于四川邛崃的唐代“邛窑青釉鸭嘴型柄匜”,也可视作侧把壶的“前身”或“雏形”之一。

再有,《三馀赘笔·急须仆憎》记载:“吴人呼暖酒为急须……急须者,以其应急而用。”而日文中“急须”一词更是由中国福建一带对一种横柄壶“急烧”的称谓音译转化而来,也是源自中国。

前文讲到的剧中展现了大量闽台文化元素,吴石、周至柔喝茶时使用的侧把壶便是其中之一。

此外,剧中出现的发报机、打字机、台灯电话等道具,也都符合那个年代的特征。

还有朱枫在街上掩人耳目时看的报纸,夹藏纸条的民国纸钞等等,目测也都是老物件或按原物“一比一复刻”。可见,一部良心之作、一部匠心之作,离不开所有细微之处的精心和用心,如此的极致追求才会带来极致效果。