著名画家/李山瑞

李山瑞,一位扎根于中国传统绘画土壤却又不拘泥于形式的艺术家,用笔墨勾勒出生命的坚韧与艺术的无限可能。这位出生于河北唐山的画家,现居合肥,自幼便展现出对绘画的浓厚兴趣,几十年来笔耕不辍,将艺术融入生命,用作品诠释对自然与人生的深刻理解。

李山瑞的艺术之路始于童年对绘画的天生热爱。在那个物质匮乏的年代,他用树枝在沙地上描摹,用炭笔在废纸上练习,这种朴素的创作方式奠定了他对线条与构图的敏锐感知。青年时期,他系统学习中国传统绘画技法,临摹历代名家作品,尤其钟情于宋代山水画的恢弘气象与元代文人画的笔墨意趣。这一时期,他走遍燕赵大地,以写生积累创作素材,逐渐形成“以自然为师”的艺术理念。

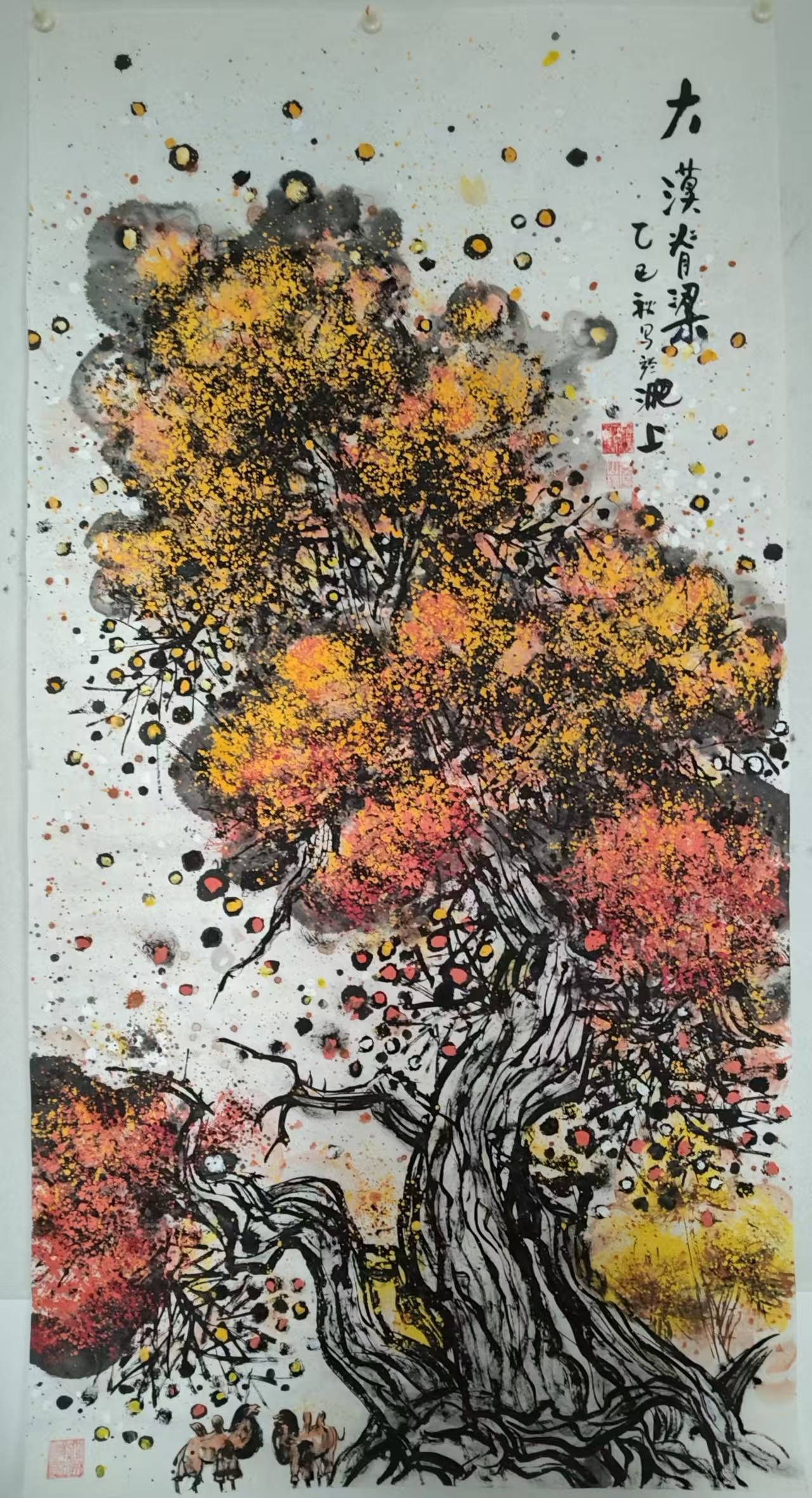

真正让李山瑞在画坛崭露头角的,是他对胡杨题材的独到诠释。2005年首次赴新疆采风时,大漠中“生而千年不死,死而千年不倒,倒而千年不朽”的胡杨树深深震撼了他。此后十余年间,他七次深入塔克拉玛干沙漠,用速写本记录胡杨在不同光线、季节中的姿态。其代表作《大漠魂》系列以焦墨枯笔表现胡杨的沧桑肌理,又以泼彩技法渲染背景的瑰丽苍穹,形成刚柔并济的视觉张力。中国画研究院副院长曾评价:“李山瑞的胡杨不是简单的物象再现,而是将生命哲学注入笔墨——枯枝如铁铸,新芽含生机,每一笔都是对顽强生命的礼赞。”

在深耕传统水墨的同时,李山瑞大胆尝试跨界融合。2012年创作的《矿工系列》首次将版画语言引入国画,通过拓印技法表现煤矿工人脸上的煤灰质感,该系列作品入选中国煤矿美协年度大展并获金奖。他还积极探索新材料运用,如在《江南雪韵》中使用云母粉表现积雪反光,在《徽州月夜》中掺入宣纸纤维增强画面层次感。这种“守正出新”的创作态度,使他的作品既保有传统文人画的气韵,又充满现代视觉冲击力。

作为安徽省旅游文学协会和淮南市作家协会的会员,李山瑞始终保持着文学创作的热情。其散文集《画外絮语》记录了写生途中的所见所感,其中《与胡杨对话》一文被收入《中国当代艺术随笔精选》。这种文画互鉴的修养,使他的题画诗往往能“以诗破画境”,如为作品《秋山问道》题写的“笔底烟霞生万象,墨池风雨走龙蛇”,既点明画意,又拓展了观众的想象空间。

随着艺术影响力的扩大,李山瑞多次承担中外文化交流使命。2016年,其胡杨作品《丝路遗韵》随“中国当代书画巡展”赴韩国首尔展出,被国立现代美术馆收藏;2018年在美国旧金山亚洲艺术博物馆举办的个展中,他以《二十四节气》系列向西方观众阐释中国农耕文明的智慧。特别值得一提的是,他独创的“水墨抽象胡杨”系列在越南河内展览时,当地评论家称其“用东方的留白美学重构了表现主义的激情”。

近年来,李山瑞在创作之余致力于美术教育,在合肥创办“墨耕堂”工作室,倡导“师古人、师造化、师心源”三位一体的教学理念。他坚持带学生户外写生,强调“艺术家的眼睛要像孩童一样新鲜,像哲人一样深邃”。其编著的《中国画写生十八讲》被多所高校列为辅助教材,其中“动态构图法”和“情感色彩学”等章节尤为业内推崇。

从“少林功夫杯”书画大赛金奖到作品入选中国传承经典邮票,从八次个展的锤炼到中央电视台专题报道,李山瑞始终保持着清醒的认知:“奖项是鼓励,不是终点。”在2023年安徽博物院举办的“大漠长风·李山瑞艺术回顾展”上,他以七十高龄展出最新创作的《生命礼赞》长卷,18米画卷上胡杨、红柳、骆驼刺等荒漠植物交织成生命的交响诗,中国美协理论委员会主任撰文称:“这位从煤矿走出来的艺术家,用最传统的媒介,表达了最当代的生命关怀。”

如今,李山瑞依然保持着每日晨起作画的习惯,画案上常年摆放着新疆带回的胡杨枯枝。对他而言,艺术不是职业,而是修行;胡杨不仅是题材,更是精神图腾。正如他在艺术笔记中所写:“笔墨当随时代,但灵魂必须扎根泥土。真正的创作,永远是向土地弯下腰去的虔诚。”