书超江苏|书法教育的破壁者——专访中国硬笔书法协会理事张军佳

在数字化浪潮席卷世界的当下,提笔忘字成为很多人的常态,甚至连教师都有了提笔忘字之虞。作为一名书法教育者,张军佳逆流而上,成为一位坚定的“破壁者”。

身为中国硬笔书法协会理事、常州市硬笔书法家协会主席,张军佳以30年深耕书法教育的实践,从公益课堂教学,到国家标准制定,探索出一条“以字育人”的创新之路。

教育实践:公益与高研的双轨探索

“儿童书法启蒙的难点在于‘入门难’,我们用三阶教学法破解。”在国宾社区、谭市小学的公益课堂中,张军佳团队设计的“切笔法”简化起笔动作,让零基础孩子快速写出规范的笔画;“笔画拼图”游戏的灵活运用,则化解初学者的结构理解难题;第三阶段融入古诗临写,让技法与文化共生。

“青苗义教”公益项目开展6年来,受益者无数。在张军佳看来,修习书法不是将一撇一捺书法写得漂亮那么简单,它能在潜移默化中对“人”有整体的提升。他举例说,谭市小学有一名留守儿童小林,性格本很孤僻,但通过练习书法,参与书法活动,现在变得很自信,作品还入选了省市级的展览,这充分印证了“笔墨育人”的实效。

而面对高端人才培养,张军佳创新推出了“师徒动态管理制”。传统师徒制重“一对一”,而高研班采用“1+N”模式,即一位导师带多名学员。既保留师承精髓,又适应规模化需求。高研班的学员,要求年龄在45岁以下,“这并非排斥年长者,而是书法创作需要体力与创新力,年龄门槛是为了保障教学活力。”他解释道。

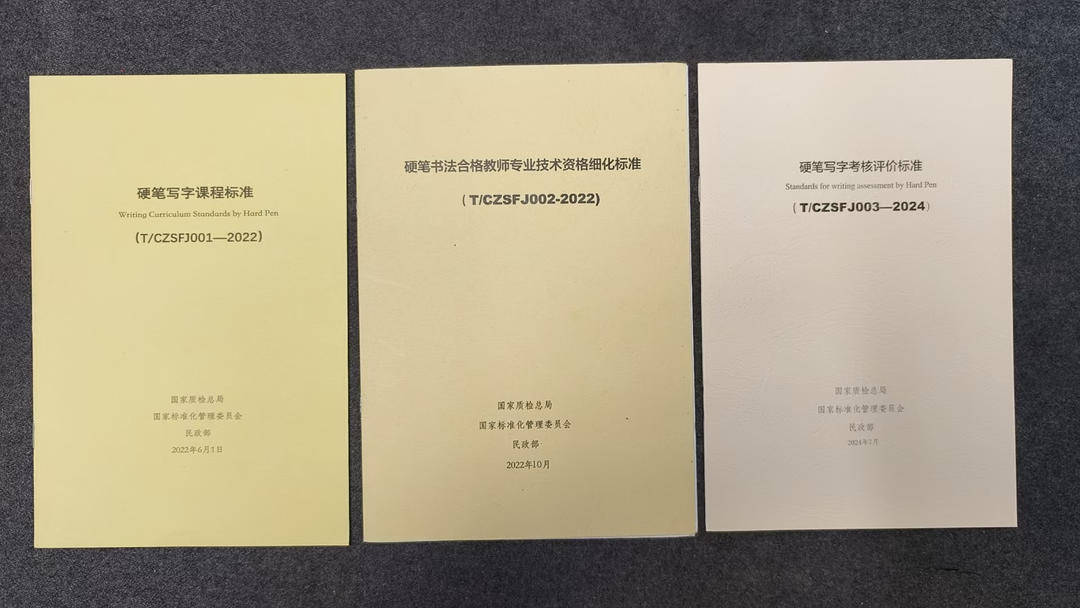

直击痛点:从范本改革到教师赋能

“许多教师误将印刷体作为范本,导致学生书写呆板、结构机械。”张军佳直指行业核心问题。为此,他主持编撰的《快乐书法——硬笔书法练习》教材,重点突出了硬笔教学课程三大核心理念:1.课程人性化,快乐教学理念,让孩子爱上写字;2.教学科学化,动作规范化,符合学科特点;3.方式信息化,现代多媒体教学,趣味互动。结合“笔画解剖图”与张军佳团队编写并申报成功的国家团体标准《硬笔写字课程标准》T/CZSFJ001-2022,《硬笔书法教师专业技术资格评定标准》T/CZSFJ002-2022,《硬笔写字考核评价标准》T/CZSFJ003-2024,培训合格硬笔写字教师,从源头解决“教师不会教”,硬笔写字没有评价标准的困境。

针对他创新推广的“切笔法”在保守派教师中的争议,张军佳以实证破局:“让教师对比传统顿笔与切笔,各写10个字——后者速度提升30%,且更规范。”清潭中学的实践显示,教师培训后学生作业合格率从58%跃至79%。

文化使命:从“抢救写字”到文化输出

“当教师提笔忘字,书法课已成文化抢救。”张军佳坦言“书法”在当下这个数字化时代的处境。在清潭中学,他开设“补教师写字课”,将老师的课先补起来。他希望通过书法课,再度激活中国人“手脑协同”的文化基因。这个补习课,让该校的英语李老师受益匪浅,现在,她在海外课堂用“永字八法”教中文,成为文化输出的生动案例。

对于书法必修课的全国推广,张军佳建议将书法纳入教师职称评审,并建立督导制度。同时,他正探索AI赋能书法教育:孩子用平板临摹,AI实时反馈笔画与结构问题。若此路行得通,他认为,未来可惠及乡村学校,打破教育资源壁垒。

“书法教育的终极目标不是培养书法家,而是让每个中国人能写一手好字、懂一种文化。”张军佳说。从社区课堂到国家标准,这位破壁者以笔墨为舟,正载着传统文化驶向更广阔的未来。

扬子晚报/紫牛新闻记者 臧磊

校对 胡妍璐