为什么我们更需要艺术?|《牛津西方艺术史》:颠覆你艺术认知的百科全书

一本书从策划到出版的过程中,总会被反复追问一个问题:“这本书对读者有什么用?”

毕竟,在这个“有用即正义”的时代,是否有用似乎成了衡量一切的金科玉律。

前几天听张踩铃在《喜单2》半决赛上的脱口秀,她调侃说:“写日记没用,写出高分作文才有用。”现代人似乎做什么都得讲“性价比”,做人做鬼都得“有用”。张踩铃真是互联网时代的嘴替。

但问题来了:如果一切都得“有用”,那我们欣赏艺术又是为了什么呢?

张踩铃还说:“只有做没用的事时,我才最快乐。”

那么,一套讲艺术史的书到底有什么用呢?说实话,它似乎“没什么用”!

正如《牛津西方艺术史》的主编、著名艺术史学家马丁·肯普所言:

“归根结底,欣赏艺术本无必要——它既不能果腹,也不能御寒,更无法抵御疾病。然而,人类却从未停止对艺术的追寻,因为它在视觉、智识和心理层面满足了我们深层次的需求。”

所以,管它有没有用呢!艺术让我们精神愉悦,这不就是最大的意义吗?

为什么我们更需要艺术?

在这个“随便搜一搜就能看遍世界名作”的图像爆炸时代,我们反而比以往更需要真正的艺术启蒙。因为信息虽多,但如果缺乏深度的理解,我们看到的不过是“碎片化的美”。

尤其是在这个AI作画的时代,比会画画更重要的,是看懂人类审美的“底层代码”。

这就是为什么我要向你推荐《牛津西方艺术史》。这套书不仅是一部2700年的艺术史长卷,更是一场关于“艺术是什么”的深度思考。

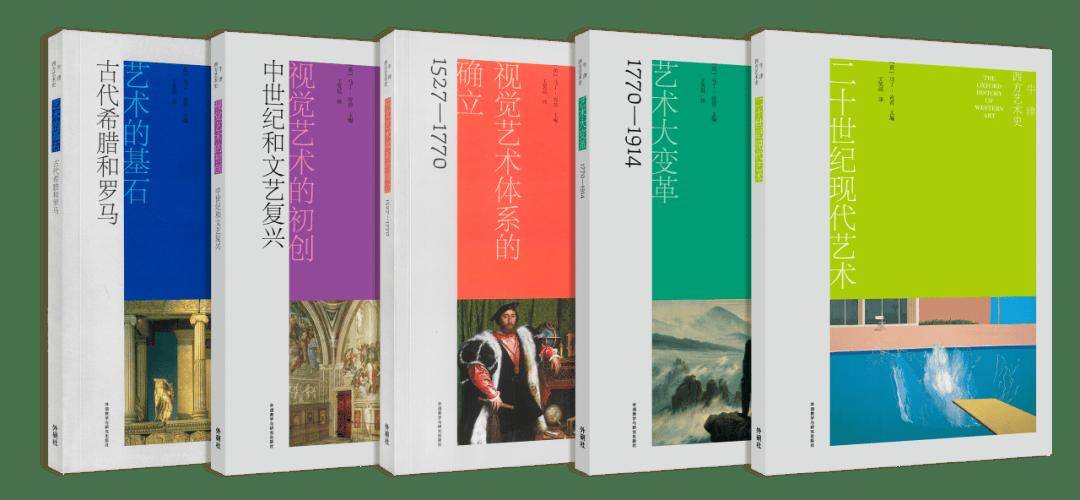

全新中译本:历时五年的匠心之作

这次的全新中译本,由外研社历时五年精心打造而成,将原版厚重的大部头拆分为五册出版。去年这个时候,前三册问世后便引发热烈反响,读者们纷纷留言催更:“什么时候出后两册?”

现在,终于可以官宣了!《牛津西方艺术史》的最后两册正式上线,五册系列圆满收官!

随手翻翻前三册的书评,简直清一色好评:

“翻译精准到哭!”

“装帧美到舍不得翻!”

“艺术生必入的宝藏书!”

读者长评更是让人感动:

“由过去一整本精装大开本的图书改为五册平装系列,每册都不厚,以适中的篇幅和轻巧的体积,让人既便于携带又易于阅读。翻阅内文,觉得这次的译文相较之前也更加专业准确和符合中文习惯,读起来朗朗上口,不知不觉就看完了一册。掩卷回味,不免感叹译者和编辑的用心,信、达、雅,信达是基石。艺术史及艺术理论著作的翻译出版,亦应如此,译文精确、严谨,方能带人领略艺术的神圣殿堂,感受艺术带给人类的哲思。”

业内专家给予这本书高度评价

为什么选择《牛津西方艺术史》?

这不是一套传统的艺术史书籍,它从一开始就打破了“按时期划分”的套路,而是从社会背景出发,重新探讨艺术的功能与意义。以下六大理由,让这套书成为不可错过的艺术启蒙与深度探索之作:

01

去中心化的叙事

这套书重新定义艺术史发展脉络,将2700年的艺术演变划分为五大阶段,不拘泥于传统的“中世纪”“文艺复兴”等时期划分,提供全新的历史视角。这样的分册结构不仅揭示了艺术发展的内在逻辑,还特别关注宗教与世俗功能的演变轨迹,让读者从更广阔的视野理解艺术史。

02

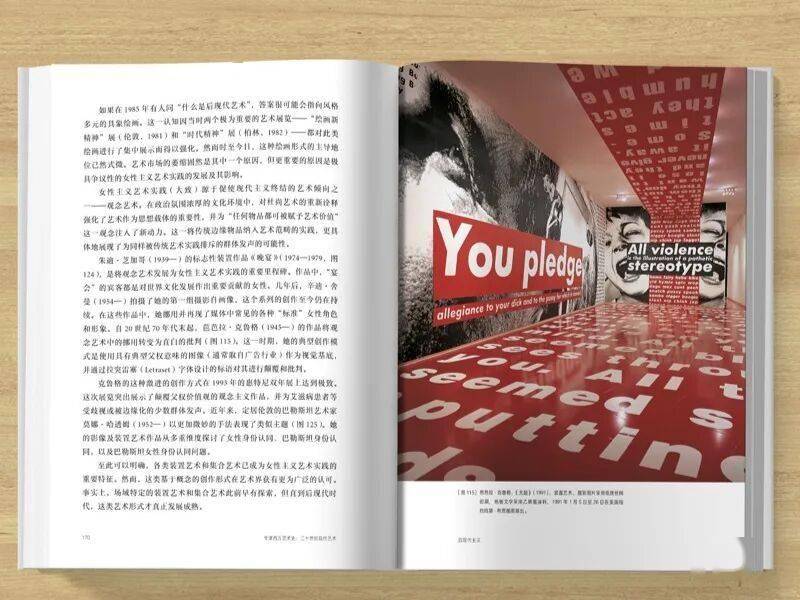

多维度解读

从风格分析到性别与种族视角,从艺术经济到跨文化研究,这套书结合最新的学术研究,讨论范围广泛,涵盖艺术赞助、文献资料、创作背景、艺术鉴赏等主题。它不仅是一本艺术史书,更是一部关于社会、文化与思想的综合叙事。

03

全球化的艺术视野

这套书突破了传统的“西方中心”叙事,探讨了西方艺术体系在非洲、拉丁美洲及非裔加勒比地区的迁移与影响,将艺术史的地理跨度扩展到全球视野。它让读者看到,艺术不仅是西方的故事,更是跨文化交流与融合的产物。

04

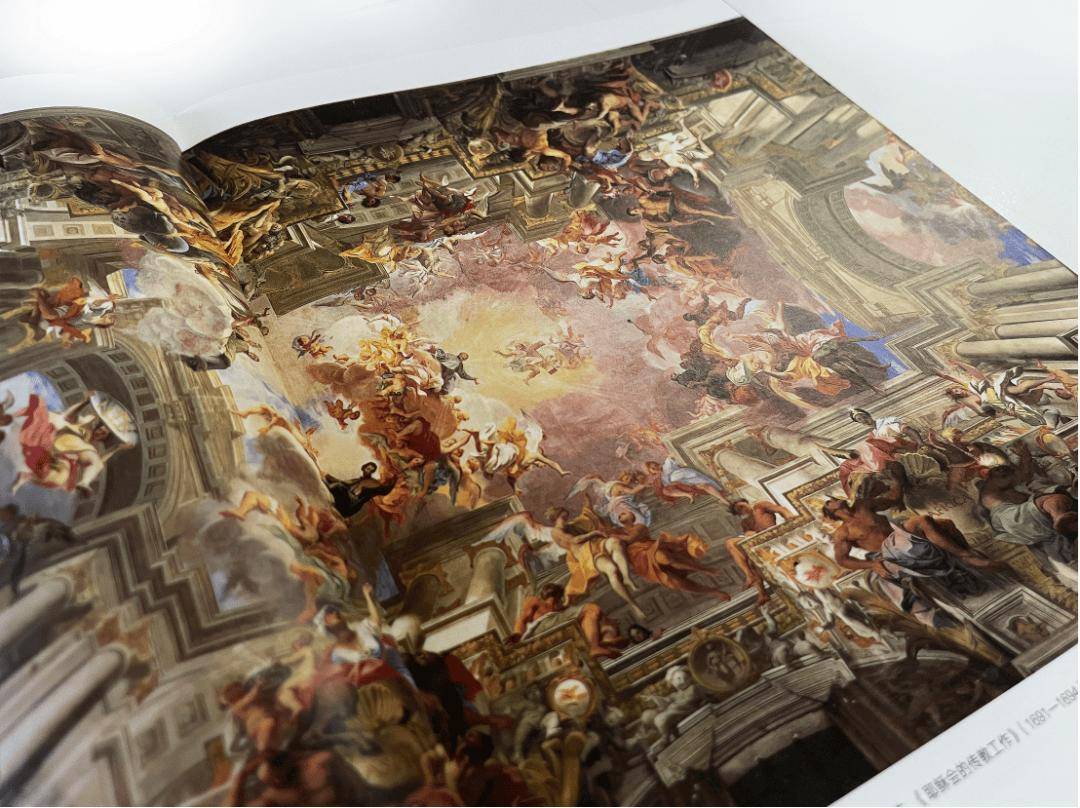

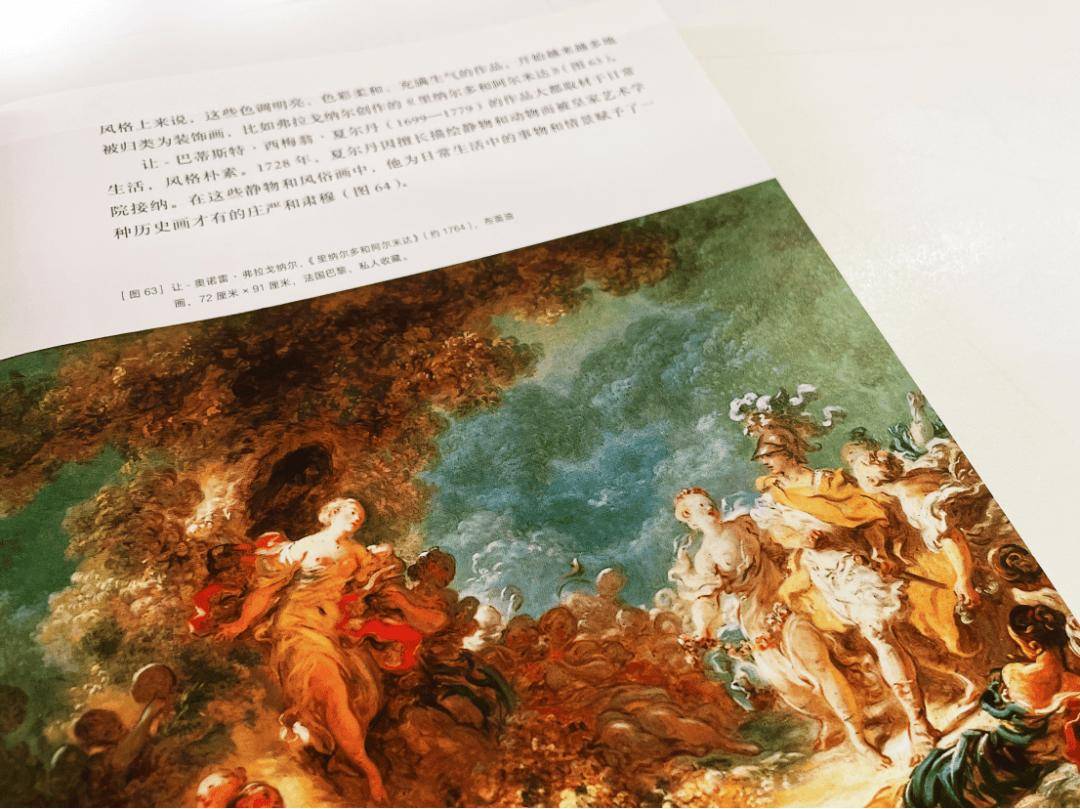

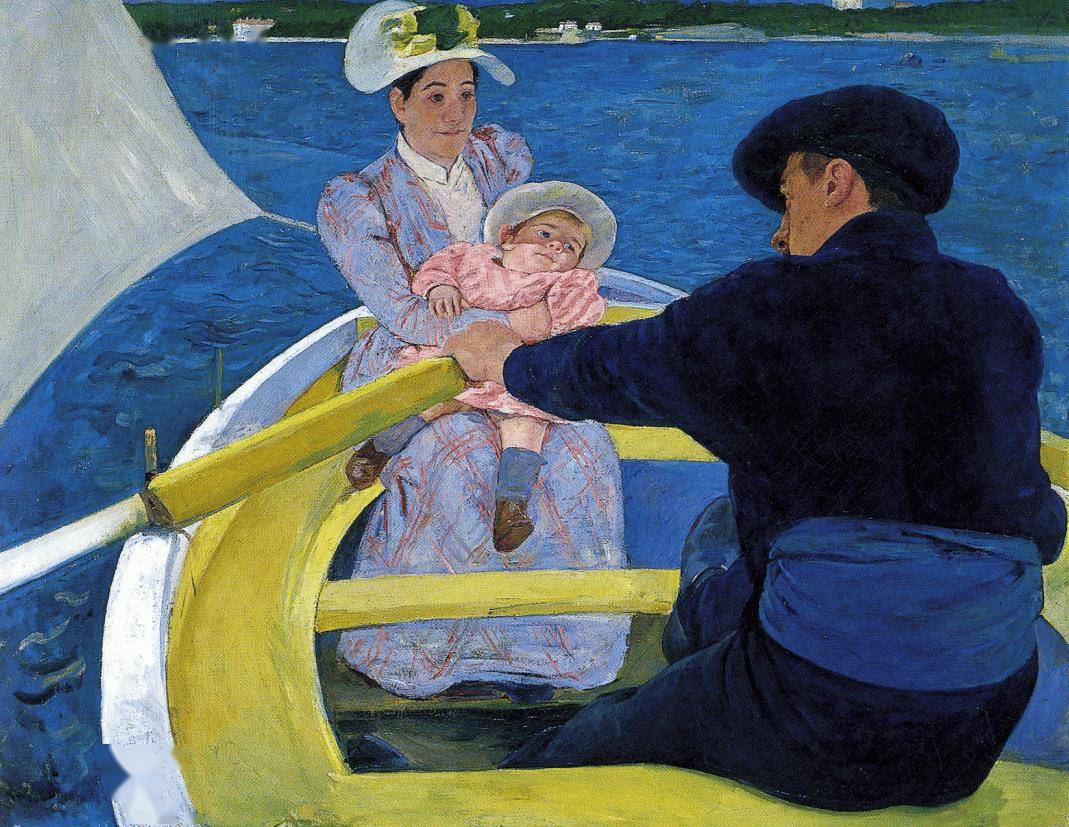

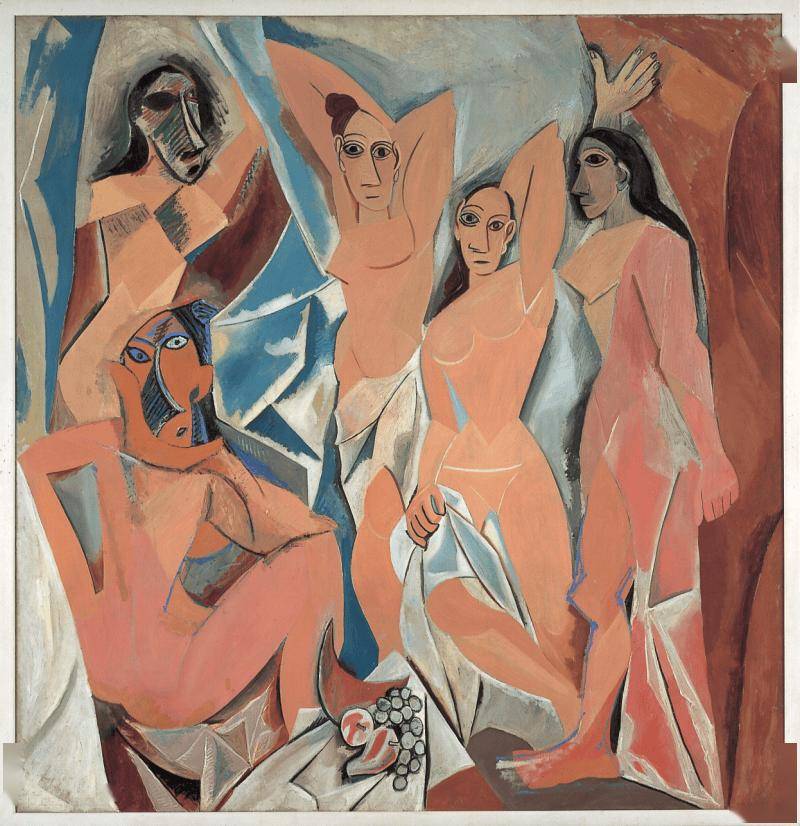

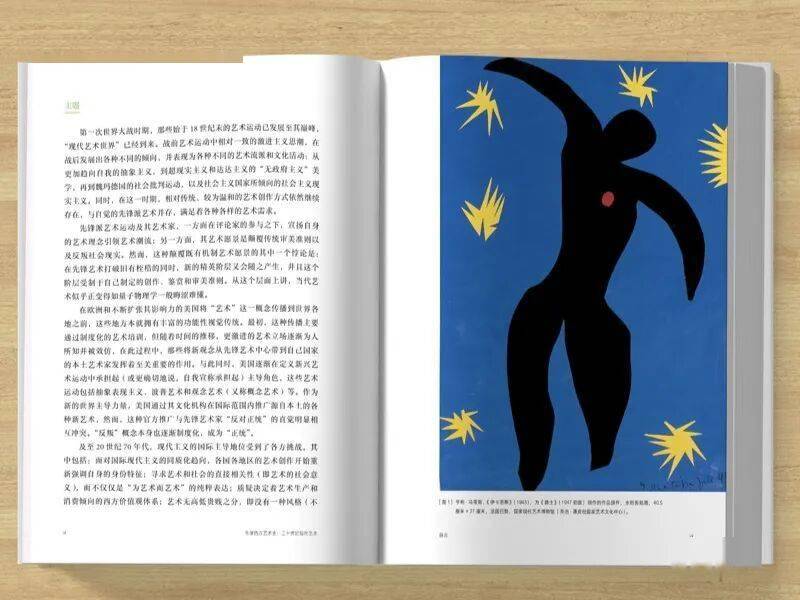

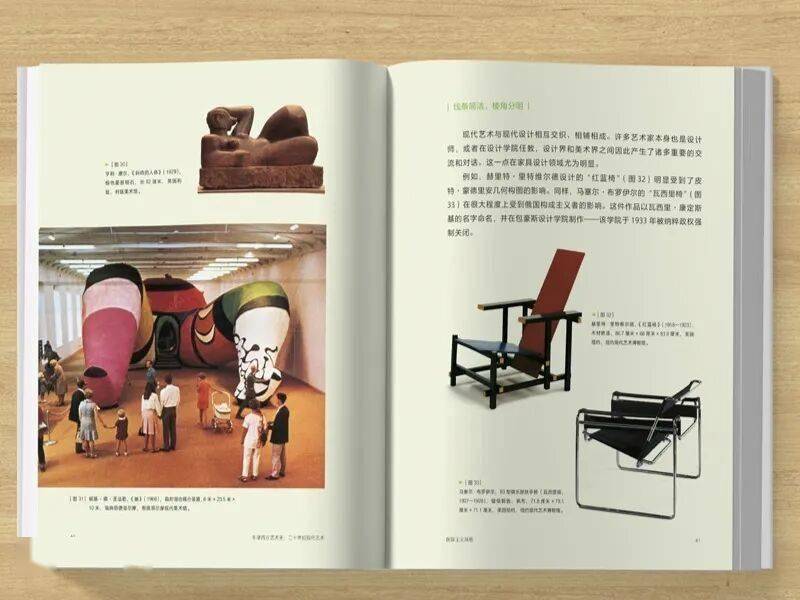

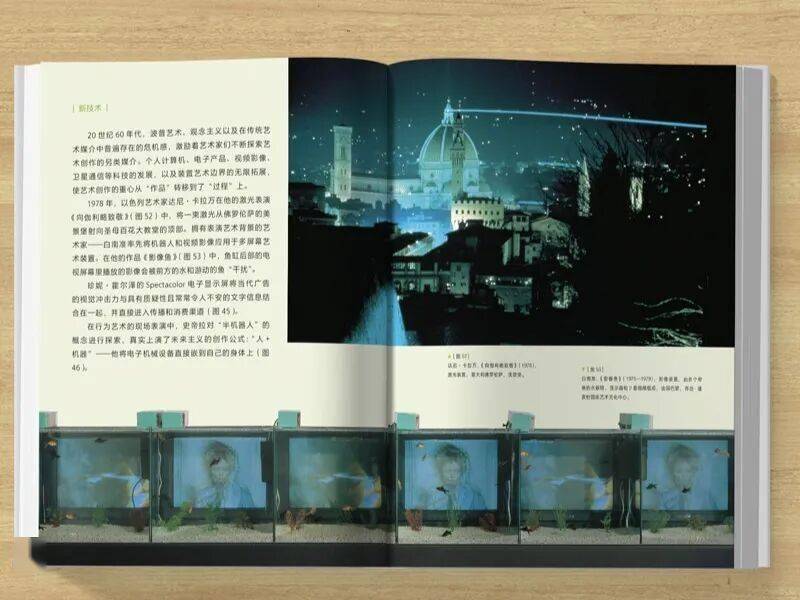

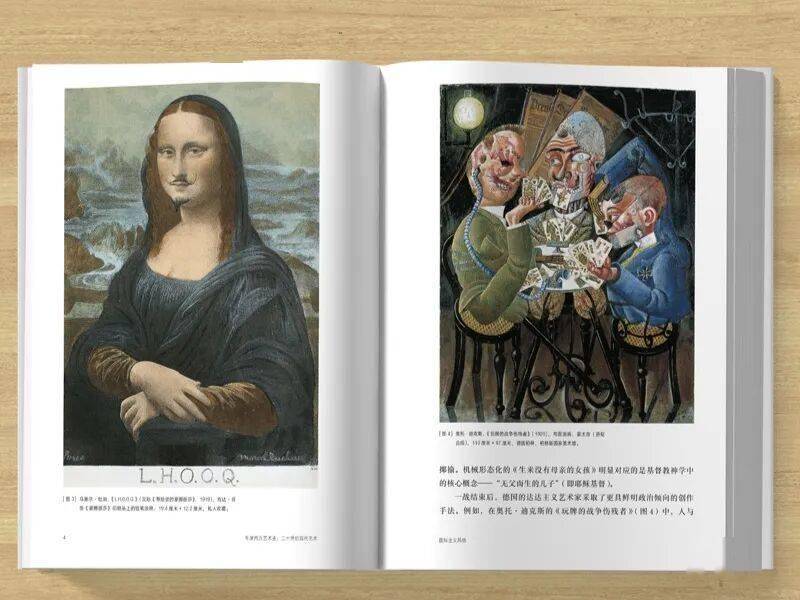

沉浸式视觉体验

全书通过精美的分类图片营造“历史纹理”,将艺术作品置于其诞生的社会背景中进行解读。无论是雕塑、绘画,还是版画和装饰艺术,每一件作品都以直观的方式呈现,让读者身临其境地感受艺术的力量。

(可左右精美图片)

05

全面覆盖艺术领域

涵盖绘画、雕塑、设计、版画、摄影等多个艺术门类,并延伸至艺术博物馆与艺术史研究,全面呈现艺术发展的多样性与复杂性。无论你对哪种艺术形式感兴趣,这套书都能为你提供权威的解读与深刻的启发。

(可左右多样内容)

06

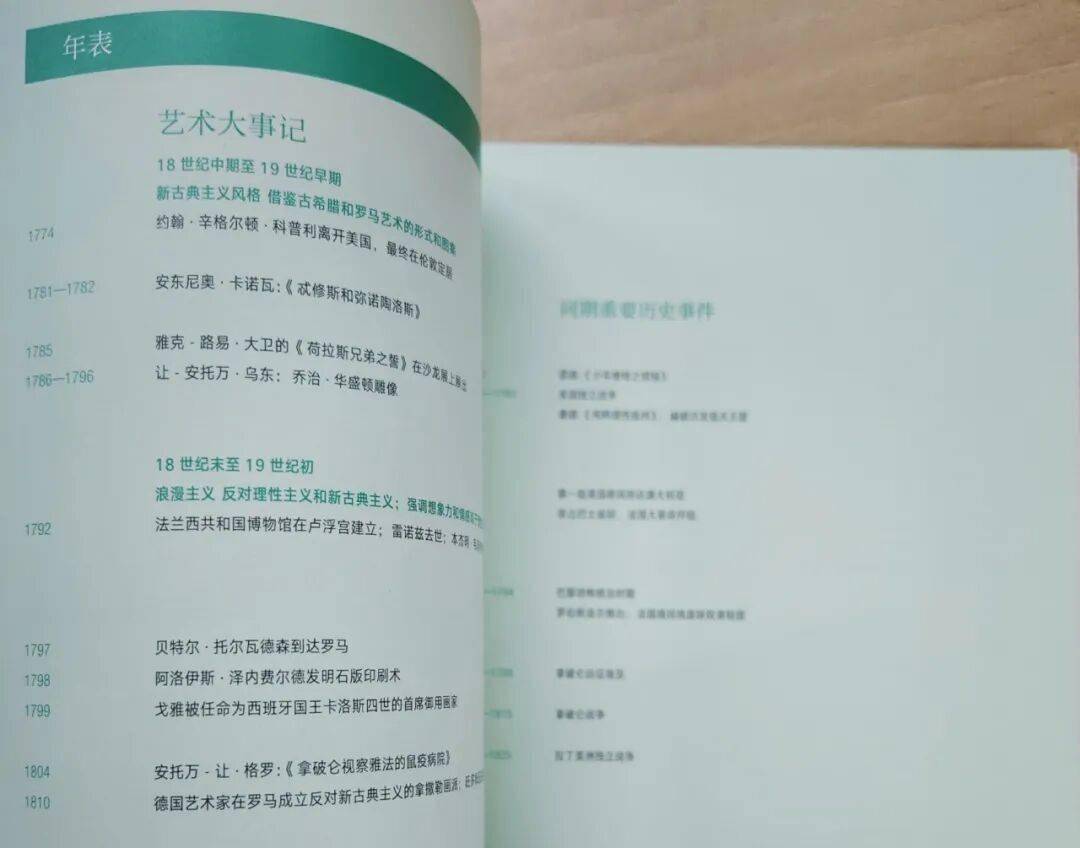

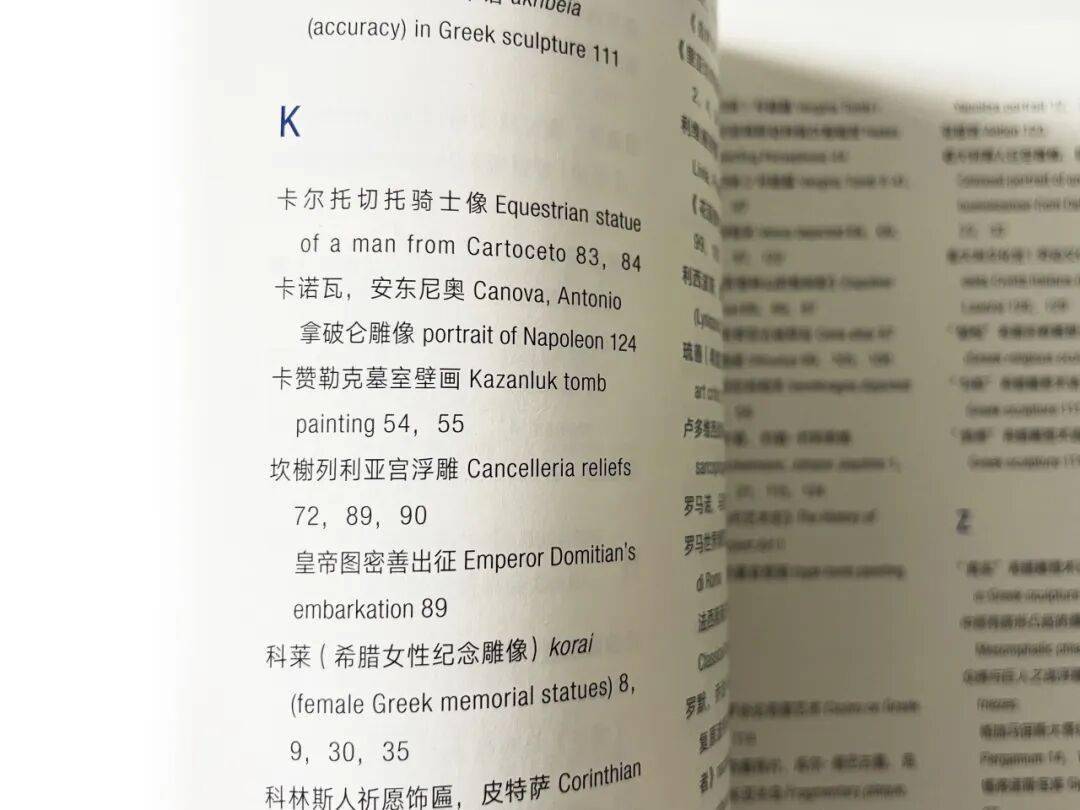

学习与研究的双重工具

这套书不仅适合普通读者入门,也是研究者的理想参考书。它附有艺术与历史大事年表、专业术语表、全面的索引表,以及丰富的拓展补充阅读材料,既能帮助学习者快速入门,也能为研究者提供深入探索的便利。

这套由牛津大学出版社倾力打造,凝聚全球51位顶尖艺术史学者心血,耗时多年联袂打造的艺术史权威著作,不仅是一套书,更是一场视觉与思想的盛宴。

五

册

内

容

一

览

《艺术的基石(古代希腊和罗马)》: 探讨古代希腊和罗马艺术的社会功能与地理扩散

《视觉艺术的初创(中世纪和文艺复兴)》: 从中世纪到文艺复兴,宗教艺术与世俗艺术的交融

《视觉艺术体系的确立(1527-1770)》: 巴洛克与洛可可时期,艺术市场的兴起与学院派的确立

《艺术大变革(1770-1914)》: 1770年至1914年,艺术成为产业,艺术家获得创作自由

《二十世纪现代艺术》: 现代主义与后现代主义的碰撞,艺术创作的多元化

艺术的真正价值

艺术史从来都不是一门枯燥的学科,它是一部贯穿时间和空间的思想史、文化史与社会史。从古希腊的理性美学到当代艺术的媒介实验,每件作品都承载着独特的时代精神。

翻开《牛津西方艺术史》,你将发现艺术不仅是视觉的享受,更是人类思想与文化的缩影。希望这套书能带你找到属于自己的感动与启发,帮助你在历史的长河中,与那些伟大的艺术家、伟大的时代对话。

毕竟,欣赏艺术的意义不在于“有用”, 而在于它让我们在快节奏的生活中,找到一片心灵的栖息地。它让我们从焦虑和浮躁中抽离,重新感受美的力量,疗愈自己,重拾内心的平静与丰盈。

编 辑|牛茜茜

审 定|王 琳

部分图片来自网络,仅供学习分享使用,侵删