气势磅礴的毛主席草书艺术是怎样炼成的?

全文共6180字 | 阅读需13分钟

毛泽东的书法艺术,主要展现在他的大草书法艺术中。他的大草书法,气势磅礴,自由奔放,恣意汪洋,与“二王”、张旭、怀素不同,与明清时期的大草书法家也不一样,是独具特色的大草。因此,现在的人们把毛泽东的大草书法称为“毛体”书法。那么,毛泽东是怎样创造风格独具的“毛体”大草书法的呢?

一、源头在魏碑

魏碑算是楷书的一种,它和晋朝楷书、唐朝楷书并称三大楷书字体,而魏碑,又分为四大类:方正古拙类、法度严谨类、峭拔怪异类和风姿秀媚类。学习书法进入魏碑,就看学者的喜好而选择哪一类了。

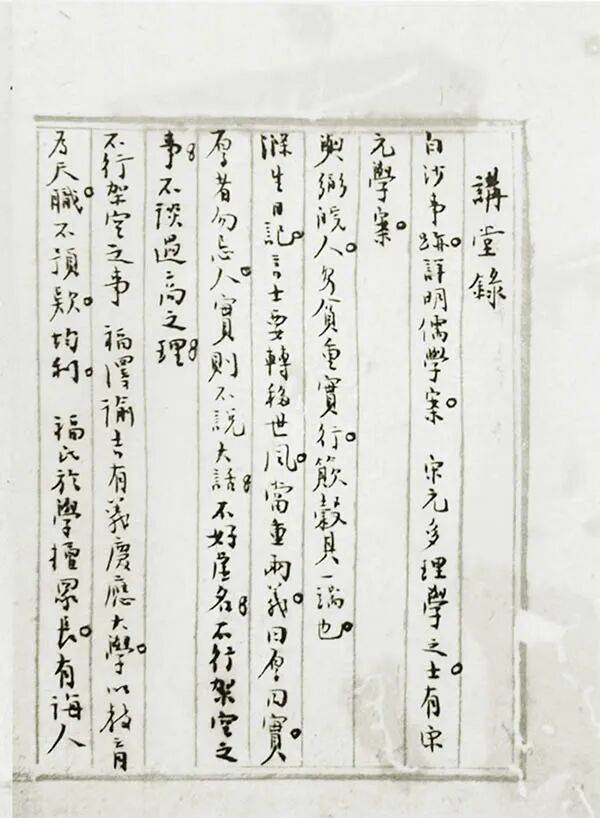

毛泽东从小学到师范,写字,学的都是魏碑。目前没有资料说明他少年至青年时代学魏碑书法,到底喜好什么风格的魏碑,无法断定他那个时候写的书法属于四大类中的哪一类。但是,从目前我们看到的毛泽东所写的《讲堂录》中,可以看到更多峭拔怪异类魏碑的影子。

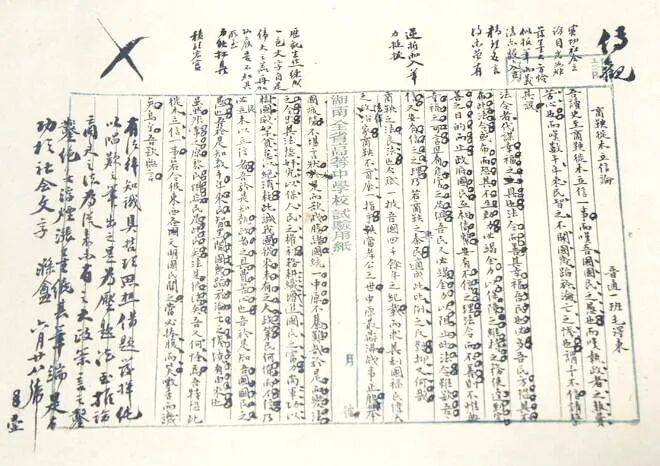

◆毛泽东写的《商鞅徙木立信论》笔迹。

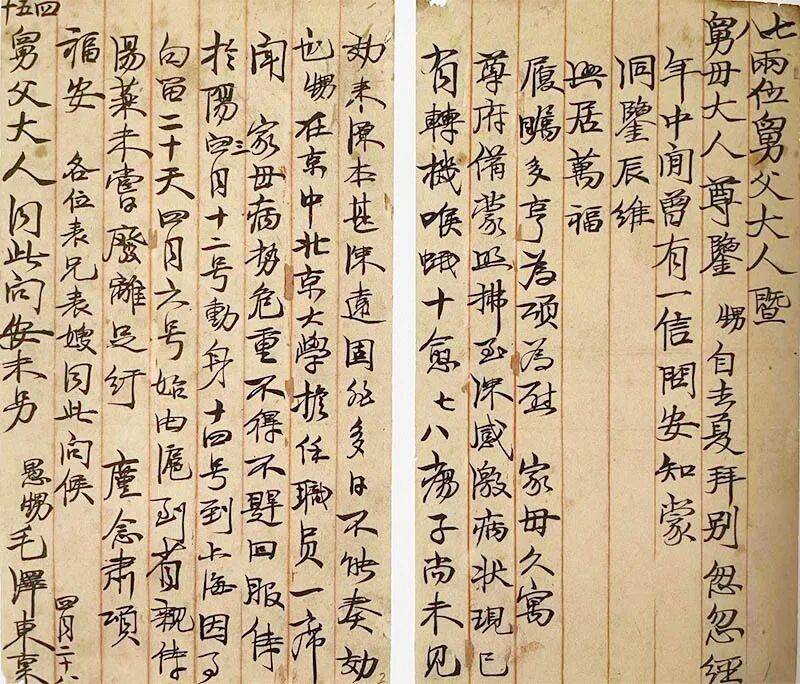

从毛泽东青年时代所写的作文《商鞅徙木立信论》中可以看出来,他在总体保持魏碑扁平风格基础上,已经开始突破扁平格局,开始向着圆润方面作出大胆尝试。他当年写的《致文正兴、文正莹两位舅父大人的信》也证明了这一点。

◆毛泽东书写的《致文正兴、文正莹两位舅父大人的信》手迹。

青年毛泽东在湖南一师学习期间,练习过篆、隶、草、行、楷诸体,写过大楷体,也临习过钟繇、“二王”的小楷,欧阳询、颜真卿的中楷,他在练习中,致力采各家之长,并且在书写过程中综合借用各书法家的优点,使这些书法作品的优秀方面都渗透在自己的书法作品中。这一点,可以从他写的《讲堂录》中看出来。

◆毛泽东《讲堂录》部分手迹。

从《讲堂录》中可以看到,此时的毛泽东已经更多地突破了魏碑的风格,开始尝试借鉴历史上各位书法大家优秀之处而进行自己的创造。例如,《讲堂录》中的“我”字,“空”字,“以”字,已经有了一定的“二王”风格;“讲”字,“实”字,“学”字,则带有颜体的影子,“要转移世风”五个字中,前四个字有魏碑风格,“风”字则有赵孟頫的行书风格,但是,“行”字,“福”字,“明”字,“讲堂录”三个字,“宋元多理学之士”七个字,以及从整体上看,毛泽东那个时候的书法风格,仍然还保持着魏碑的风格。可以说,这个时期,毛泽东正在做将中国历代书法家之长熔于一炉的探索,但是总体上仍然保持着魏碑风格。分析毛泽东的《讲堂录》,可以说,这篇书法作品,就是他尝试将魏碑化入行书的代表作。

二、由魏碑化入行书

中国形成独特风格的大书法家,都是在某种书体基础上化入另一种书体而进行独自创造的,青年毛泽东也是这样。从青年毛泽东写的《讲堂录》中可以看出他的多数字体已经开始由魏碑化入行书了。“当”字,“两”字,仍然有魏碑的底子,但是已经在笔画中呈现出行书的特点了。此外,《讲堂录》中,有大字,有小字,大小字之间关联有序。例如,“涤生日记”四个字中,“生”字明显小于“涤”字,“日”字明显小于“记”字,展现出了一定的行书风格。

毛泽东成为一个马克思主义者并投身于争取民族独立和人民解放斗争后,他日日夜夜地忙碌,已经没有时间和条件进行书法方面的继续探索了。从1921年一直到延安时期,我们能够看到的毛泽东手迹不多。从很少的毛泽东那个时期的手迹来看,他仍然习惯于用毛笔写字;由于他的魏碑底子深厚,他在此后的书法,总体仍然保持魏碑的底子,但是已经具有了行书的书法风格。这一点,可以从目前发现的毛泽东在中央苏区的手迹中看出来。上面两幅毛泽东在中央苏区时的书法作品,就是毛泽东形成独特的魏碑为底子、具有行书风格的代表作。

但是在庄重的场合题字,毛泽东仍然以魏碑为主要书写方式。这一点也可以从他写于1934年的为瑞金革命烈士纪念碑塔题词中可以得到判定。这座革命烈士纪念碑的四周分别镶嵌着毛泽东、朱德、周恩来、博古、项英、洛甫、王稼祥、凯丰、邓发等领导人的题词。我们知道,红军长征离开中央苏区后,国民党对于红军时期留下的痕迹进行了全面的毁灭性破坏,万幸的是,这座纪念碑保存了下来,现在已经是十分珍贵的红色文物了。在这座纪念碑中我们可以完整无缺地看到毛泽东当年写下的七行竖写字。毛泽东这七行题词,全部使用的是魏碑。这说明,毛泽东自从离开湖南一师后,在书法方面,仍然主要沿用魏碑体。

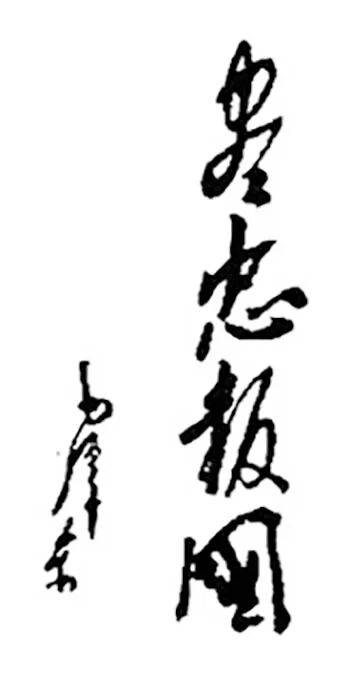

但是,毛泽东这一时期已经在尝试使用行书了。在尝试中,他的书法仍然是:明显以魏碑为底子,同时做行书方面的创造。长征结束,中共中央在陕北立足之后,毛泽东的书法作品,彰显的是行书为主兼有魏碑。1940年5月16日,国民党第三十三集团军总司令张自忠在抗击日寇的一场战役中牺牲。当年8月15日,毛泽东为延安各界在中央大礼堂举行追悼张自忠大会题写了四个字的挽词:“尽忠报国”。

◆毛泽东给张自忠题写的四个字挽词。

“尽忠报国”这四个字,书写的底子是魏碑,但是,已经彰显了行书风格,而落款“毛泽东”三个字,行书风格更显著。可见毛泽东在此时已经在探索自己的行书风格了。

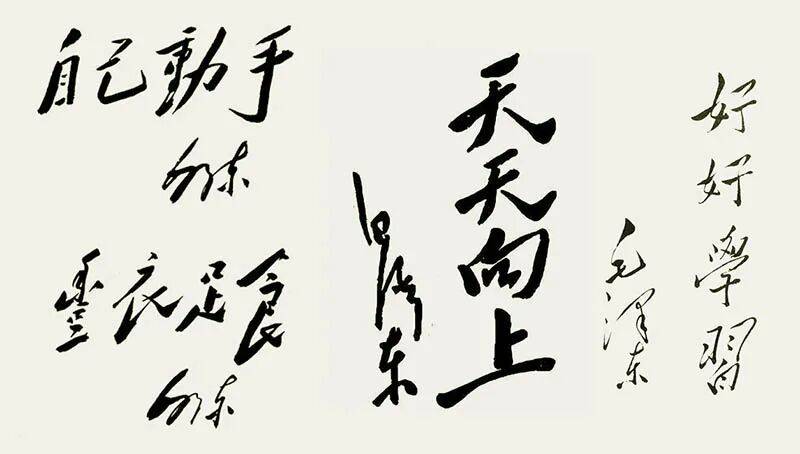

延安时期他写的“自己动手、丰衣足食”“天天向上”,以及建国前夕写的“好好学习”,都是在沿用魏碑底子的基础上继续探索采用行书的书法风格。

从上图可以看到,这一时期毛泽东的书法,采用的不是纯粹的行书风格,他的书法,仍然具有魏碑的底子,但是已经带有非常显著的行书特色了。他那个时期,是把行书建立在自己魏碑底子之上,形成了自己独具特色的行书的书法形式。

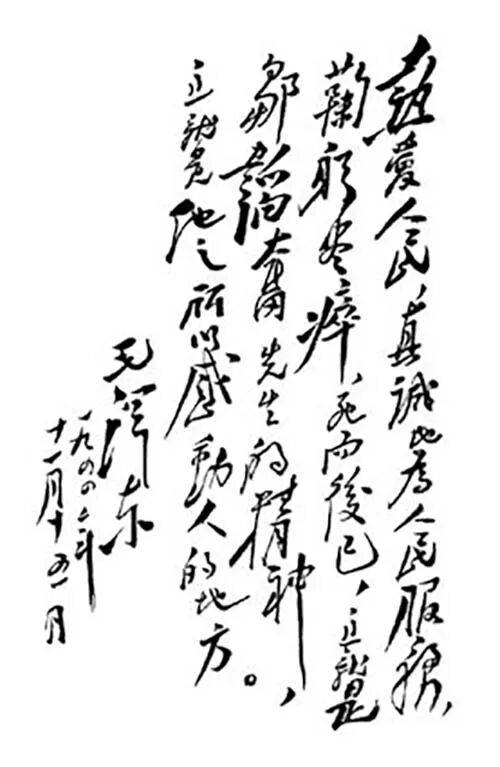

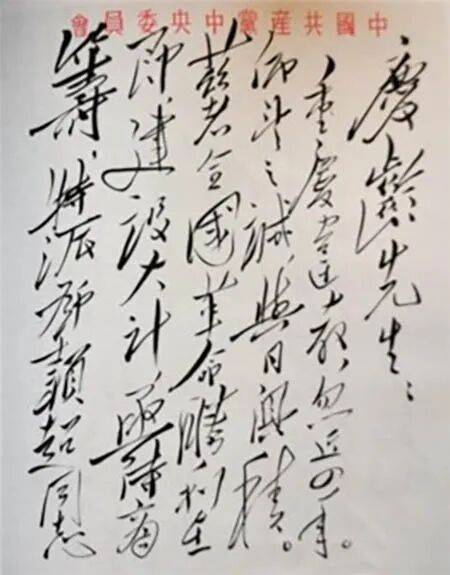

1944年7月24日,中国近代著名记者和出版家、爱国民主战士邹韬奋因病在上海逝世。临终前口授遗嘱再次要求加入中国共产党。9月28日中共中央追认他为中共正式党员。1944年11月15日《解放日报》开辟专版发表纪念文章。毛泽东为邹韬奋题词:“热爱人民,真诚地为人民服务,鞠躬尽瘁,死而后已,这就是邹韬奋先生的精神,这就是他之所以感动人的地方。”这四十多字,已经是完全的行书了,特别彰显了毛泽东行书的独特风格。

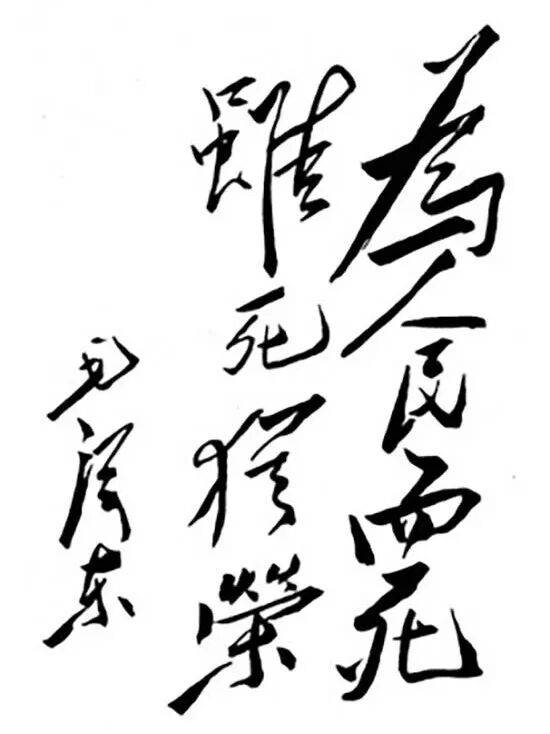

但是,毛泽东这一时期的书法,在进入行书中,依然明显带有魏碑特色。1946年4月8日,王若飞、秦邦宪(博古)、叶挺、邓发等17人在乘飞机返回延安途中飞机失事坠毁全部遇难,4月20日《解放日报》发表了毛泽东为“四八”遇难烈士书写的题词:“为人民而死,虽死犹荣。”

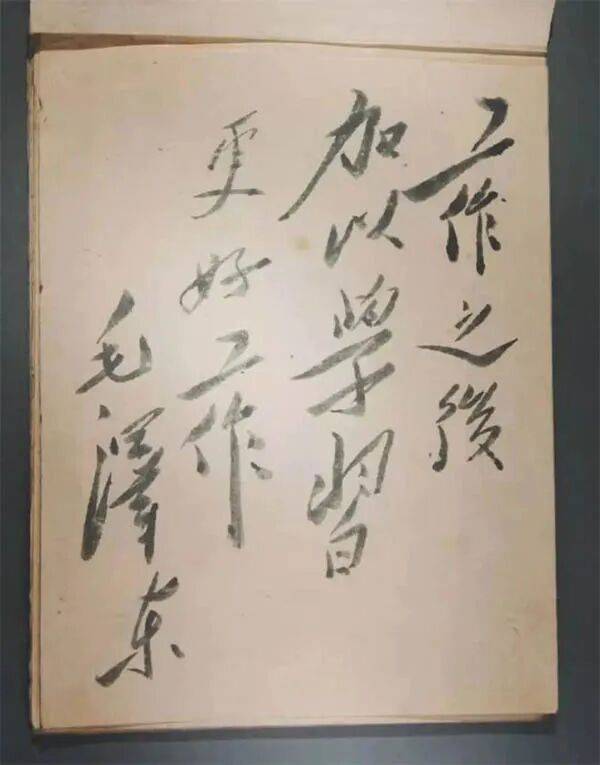

这十二个字,确实是行书,但是透出魏碑的底子较为明显,是毛泽东独创的一种行书风格,也可以说是行楷书。毛泽东这种书体的独特性在于:不囿于传统书法结字“平正”之规,每个字的字形大体为左低右高,由此形成险绝之势,但从整幅字看,是平整的,结构是紧密和谐的,每个字的重心稳定,主线立根,展现出一种轩昂的气势。这一点,从毛泽东写给作为陕甘宁边区代表团成员出席中共七大的张林题词中,也可以得到证明。张林长期在东北工作,虽然眼睛受伤,仍然兢兢业业,满腔热忱地工作,但他出身寒苦、文化程度不高,工作起来比较吃力。毛泽东知道张林的特点。抗日战争胜利后张林即将再赴东北工作,行前毛泽东特意在张林的小本子上为他题词:“工作之后,加以学习,更好工作。毛泽东。”

这十五个字,是毛泽东未加任何准备随手提笔而写的,从整体上看,这肯定是行书,但在行书中,带有明显的魏碑影子。这幅作品,充分显现出毛泽东当时已经形成的以魏碑为基础创立的独特行书特点,是毛泽东在延安时期已经形成独特行书风格的代表作之一。

三、行书中带有草意

毛泽东在历代书法字体中,十分喜爱大草,自己也在探索大草书法。由于战争年代,没有稳定环境,他日夜操劳,军事、政治、经济等方方面面,他都要操心,不可能专门研习大草。但他已经表现出对于大草书法的渴望。由于有这种渴望,他对于自己书法的探索并没有止于魏碑基础上形成的行书特色。他在已经形成独特行书风格基础上,已经有局部书写大草的尝试。他的这种尝试,最早是从他书写“毛泽东”三个字开始的。他在这个时期写的自己独特的行书中,正文是他独特的行书,但落款“毛泽东”三个字已经明显带有草体特点了。这从毛泽东题写的“自己动手”“丰衣足食”八个字的落款所写“毛泽东”三个字中可以看出来。这三个字,已经是行书带有明显的草意了,而且是带有大草之意。

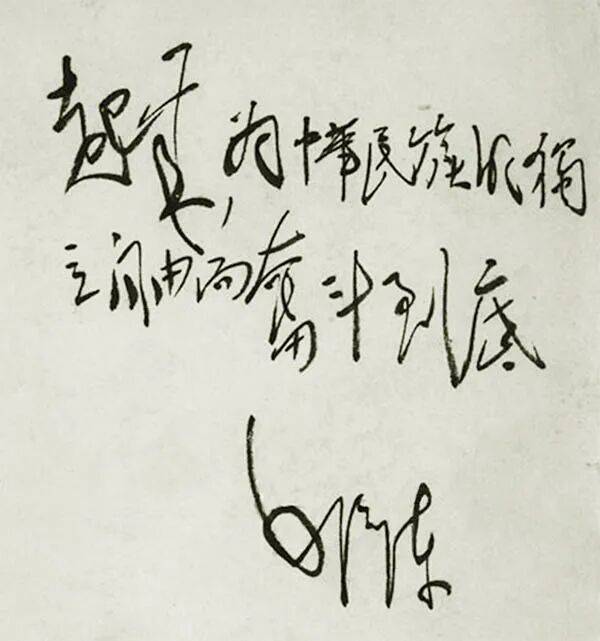

毛泽东这个探索书法的特点,在他1940年7月为《美洲华侨日报》创刊题词:“起来,为中华民族的独立自由而奋斗到底”中已经展现出来。在这幅题词中,“起来”两个字,就有浓厚的草意。

◆毛泽东为《美洲华侨日报》创刊的题词。

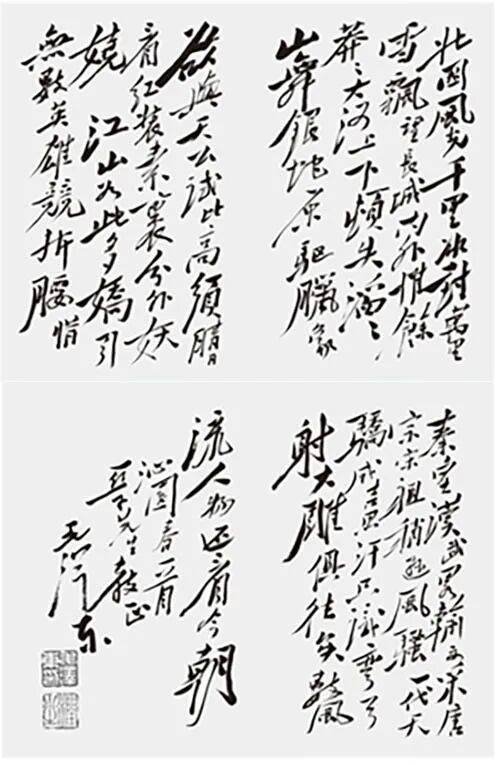

特别是他在1945年赴重庆谈判期间书写自己写的词《沁园春·雪》送给柳亚子的手迹,更显现出他书法中的草意。

在这幅手迹中,毛泽东用的是行书,但从布局和一些字体上看,已经带有草意。例如,“只识弯弓射大雕”七个字的大小分布,明显带有草意。

◆毛泽东1945年书赠柳亚子《沁园春・雪》手迹。

毛泽东运用自己独特的行书写字,贯穿整个延安时期。新中国成立前夕和新中国成立后的50年代前期,毛泽东仍然以行书为主。此时他独创的行书已经炉火纯青。但他不以此为满足,在书法中已经有意融进一些草意。这从他1949年6月致宋庆龄书信手迹中可以看出来。

◆毛泽东1949年6月19日宋庆龄手迹局部。

从毛泽东的这个手迹中可以看出,他此时写的虽然是行书,但是,在不拘一格方面,以及在字与字之间的联系方面,已经明显带有草意。1952年6月,毛泽东题写的“发展体育运动,增强人民体质”,是行书,但是,在字与字的联系方面,在字体大小方面,特别是其中的“人民”二字中,是带有一定草意的。

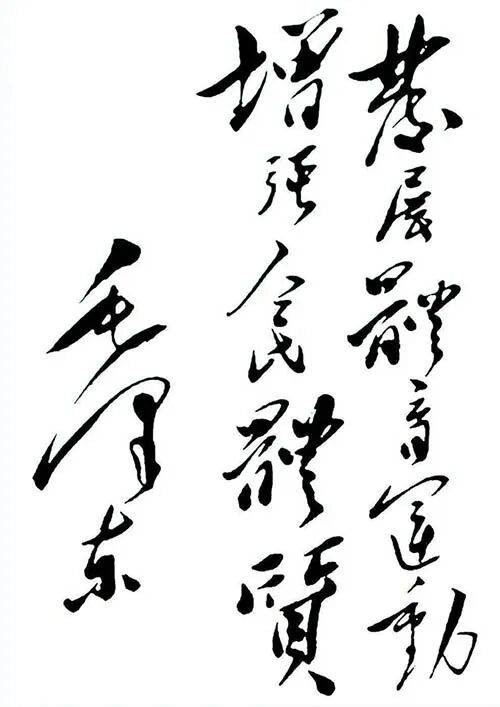

◆毛泽东1952年6月10日书写的“发展体育运动,增强人民体质”。

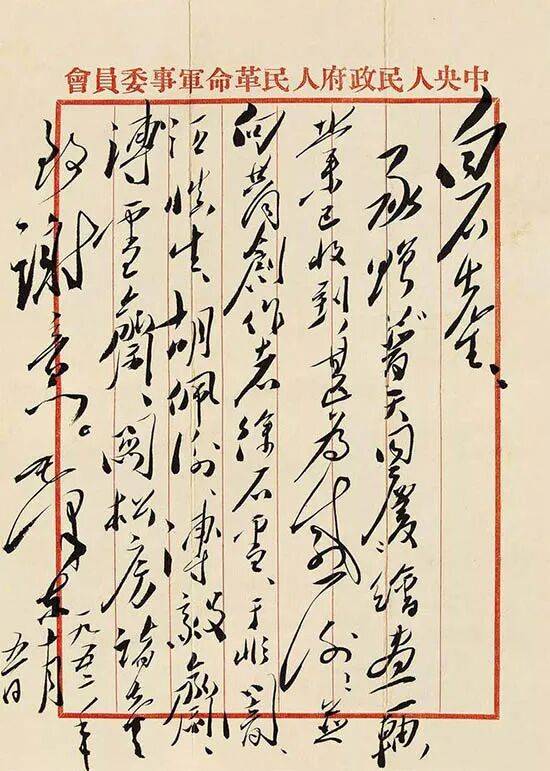

1952年10月5日,毛泽东致齐白石的一封信,总体看是行书,但是草意已经非常浓厚了。在这封信中,毛泽东的“甚为感谢”四个字,明显就是用的草体,但又不是纯粹的草体,许多字仍然是行书字体。落款“毛泽东”三个字则是明显的草体。这也是他这个时期书法风格的独特性之所在。

◆毛泽东齐白石书信手迹。

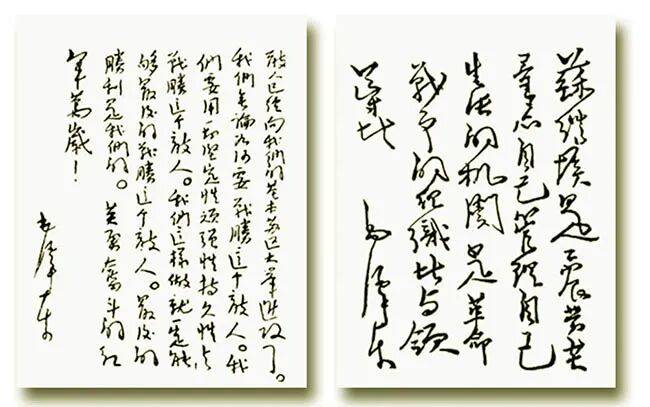

毛泽东致齐白石的信表明,毛泽东对改变自己的书法风格的渴望更加强烈。他渴望的,就是从行书进入草体。

四、万法归于一法

20世纪50年代后期,毛泽东退居中央二线,在环境条件改变情况下,他让秘书到故宫,到北京图书馆,借了大量古代大草书法家的碑帖,包括部分真迹。这是毛泽东研习草书的主要阶段。毛泽东研习草书,主要有四个特点:第一,他主要的不是临帖练习,而是阅读历史上著名草书大家的帖子,研究历代大草书法家的书写方式和风格,以读为主,而不以研习技法为主。毛泽东曾经对身边的一位同志讲过这一点,他说:“第一要多看帖,第二要多练习,写多了就熟了。”看帖时“要反复看,反复记,等到帖的内容能背下来时就更熟了”。看帖时要“记字的结构、造型、行气、章法”。“你要熟悉一个人,不是要记住他的高矮肥瘦吗?你还要记住他的五官特点呀!”“人有相貌、筋骨、精神,字也有相貌、筋骨、神韵。字的结构有大小、疏密;点画有长短、粗细、曲直、交叉;笔势上又有虚与实、动与静;布局上有行与行之间的关系,黑白之间的关系,这一对对的矛盾都是对立面的统一啊!既有矛盾又有协调统一。中国的书法是充满了辩证法呀!”据毛泽东身边人员回忆,毛泽东工作累了,有时休息一小会儿,他就拿起历代草书大家的帖子认真地看,边看边琢磨。看了这个,又看了那个。有时,他还用手比划着。他像读书一样认真读帖,靠特殊的记忆力将读帖所得化为自己的笔墨语言。毛泽东看历代草书作品时,以大视野整体把握这些书法的特点,研究古代草书大家的书写风格,同时研究技法,用辩证的哲学方法掌握规律。然后,把自己边写边研习边创造三者结合起来。第二,他不限于学一家,而是学习各家,对比各家,采各家之长,进行自己独特的新的草体书法创造。第三,他重视体会历代著名草书大家书法背后的时代背景、个人心境、书家所要展示的情怀。毛泽东历史知识渊博,可以说达到了贯通古今的程度,因此,他在这方面的研究,也有深厚的知识功底。第四,毛泽东以读为主,但也不是不练习。他在临帖练习方面也下了一番功夫。有这样一个故事:黄炎培先生有一本王羲之的真迹,可以说是国宝,他非常珍视。毛泽东知道后向黄炎培借阅,说好借期一个月。在这一个月期间,毛泽东工作一停下来,就拿起这个真迹反复揣摩,还经常拿起笔来对照练习,有时练习过于入情,竟忘记了吃饭。毛泽东练帖整整一个月,到期后才归还。

在进行上述研究、练习基础上,毛泽东进行了自己独特的草书创造。毛泽东进行这种创造,最根本的是:采各家之长,以“我”为主,万法归于一法,进行独特的创造,形成自己的风格。

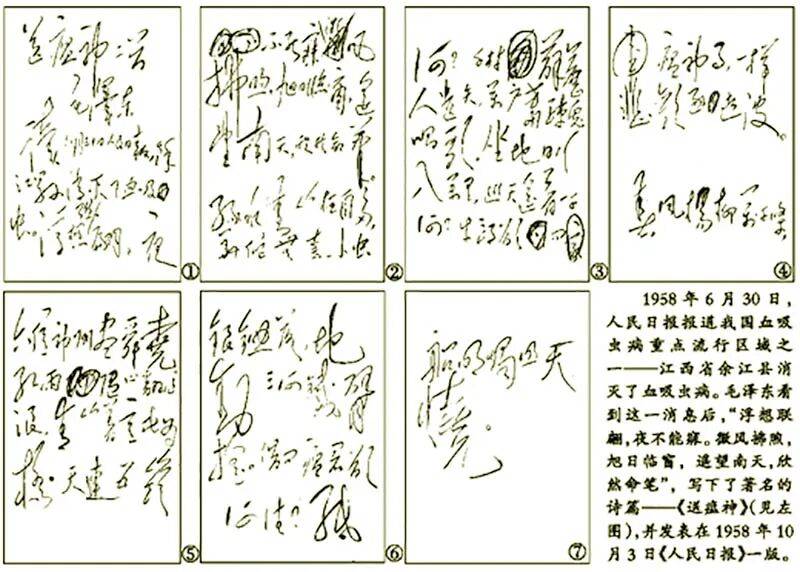

这一点,充分体现在他1958年6月书写的词《送瘟神》中。这幅书法作品,已经是草书了。这种草书,一开始就已经有了毛泽东独特的书法风格。这幅书法,是横写的,用横写方式彰显草书,本身就是一种创新。另外,毛泽东的这幅草书,比历代草书大家,更具有灵动性。例如“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”十四个字,“天连五岭银锄落,地动三河铁臂摇”十四个字,以及最后的“烧”字,具有超迈古今的书法灵动性,在灵动中彰显出毛泽东不循规蹈矩,敢于打破常规,进行突破性创新的魄力。

在这种深入研究、大胆创新基础上,毛泽东的大草书法,在20世纪50年代后期特别是60年代初期横空出世。对此,很多书法家十分惊奇,因为毛泽东的大草书法,在此之前没有多少踪迹,是突然出现的。书法家们所以惊奇,是因为他们没有认识到毛泽东从延安时期开始,在形成独特行书过程中,已经在进行大草书法的局部探索了,他们当然也不知道毛泽东背后下的功夫,而且是与众不同的功夫。他们更不了解毛泽东的性格和情怀。

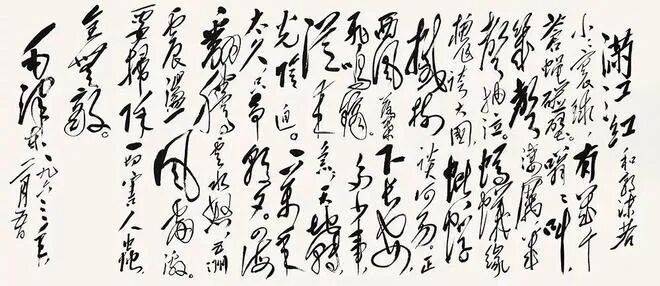

毛泽东有总揽各方的襟怀,有打破常规的气魄,有特立独行的性格。他以自己这种独特性格创造自己的大草书法,不是采用一法,不是宗自一家,而是总揽历代著名草书大家之所长,万法为我所用。因此,毛泽东的大草书法,风格独特,你看不出它从何而来,看不出它宗自哪一家。他是聚众家之长,形成自己的特色和风格。这一点可以从他1963年创作并书写的《满江红·和郭沫若同志》中可以看得非常清楚。从这幅书法作品中,你看不出来毛泽东是宗于哪一个大草书家的。这是毛泽东独创的大草书法作品。

◆毛泽东1963年书写的《满江红·和郭沫若同志》。

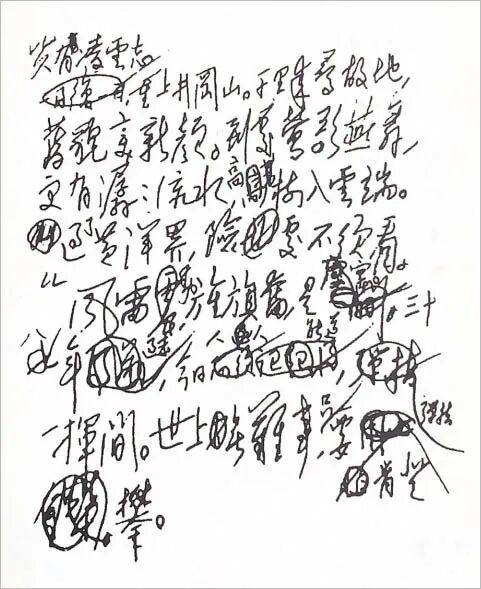

毛泽东的大草书法,还展现在他用钢笔书写中。现在保存在《毛主席纪念堂》中的毛泽东1965年用钢笔手书《水调歌头·重上井冈山》就是他在这方面进行尝试的证明。

◆毛泽东1965年用钢笔手书《水调歌头·重上井冈山》。

毛泽东在这个时期还用大草书法重新写过自己在战争年代写的诗词,也写过一些他喜欢的古代诗词。

著名书法家沈鹏在《浪漫主义精神的高扬》一文中对毛泽东书法给予了极高的评价:“毛泽东浪漫主义行草书的杰作,强调个性,强调主观表现,纯然是高屋建瓴、所向无碍、汪洋恣肆、纵横捭阖的气概,着眼总体战略而不拘泥一城一池之得失,自由烂漫而毫不顾忌胶柱鼓瑟之成规。”

沈鹏先生是从技法和风格方面理解毛泽东大草书法的。说到底,今天的人们要理解毛泽东独特的大草风格,应该从毛泽东创造自己独特大草书法的过程中理解,更应该从毛泽东的思想方法、精神境界中理解。毛泽东看世界、看事物,总是从整体上看,看事物之间的联系,洞察事物本质,用辩证思维方法看待事物发展变化。因此,他在创造自己独特大草书的过程中,是从整体上借鉴各家之长的,而且在书写实践中又形成了行与字、字与字之间独特的内在联系方式。毛泽东具有放眼全球、改造世界的情怀,因此,他的草书从整幅看,是不拘泥于一格的,篇章整体,既完整又没有框框。毛泽东是从严酷战争中走出来的人民领袖,经历了血与火的淬炼,因此他具有革命家的豪情壮志,他草书中显现的气势、魄力,就是他豪情壮志的展现。

(本文仅代表作者观点,不代表本号立场)

▼