给传记立传

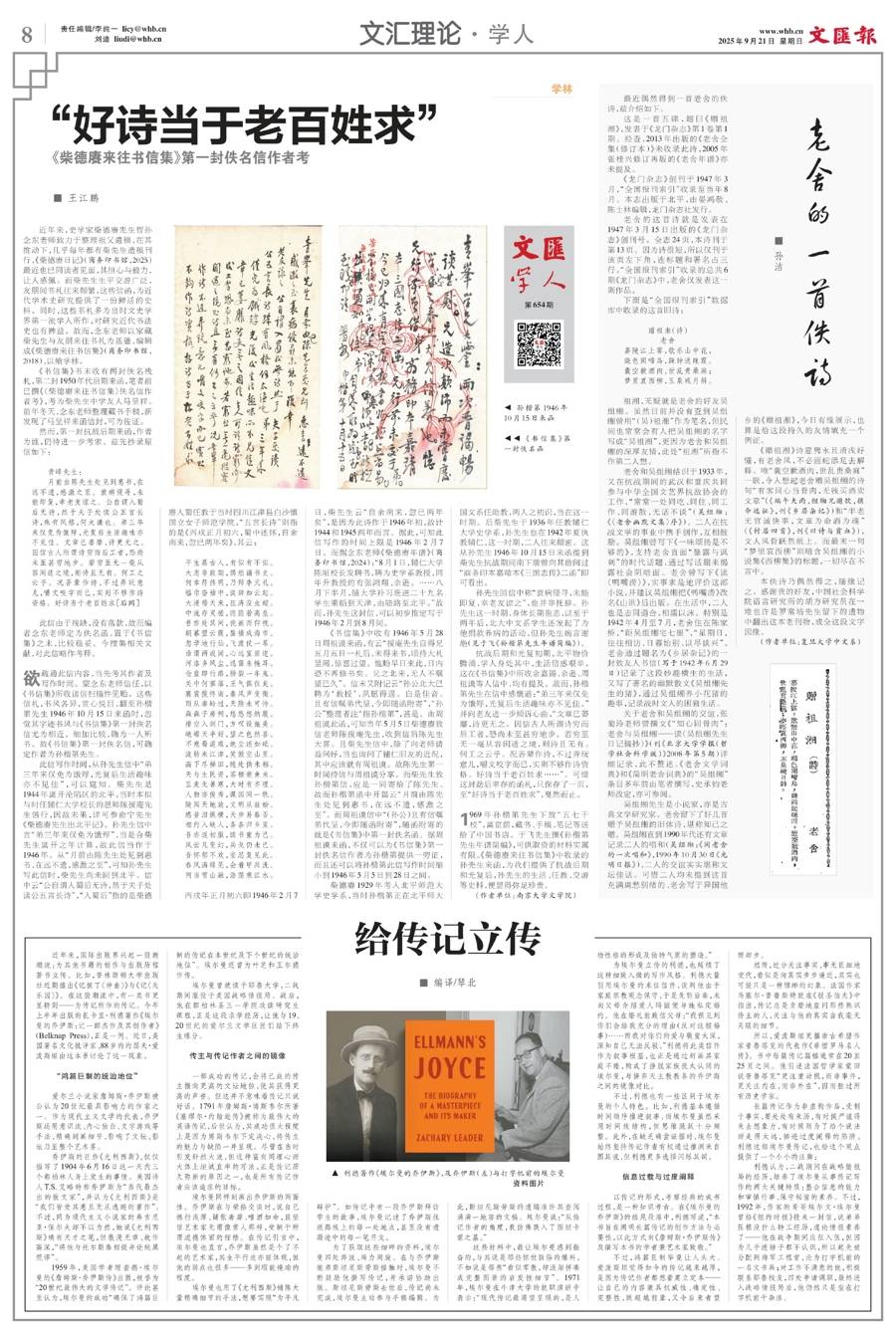

近年来,国际出版界兴起一股新潮流:为其他书籍的创作与出版历程著书立传。比如,普林斯顿大学出版社近期推出《记但丁〈神曲〉》与《记〈失乐园〉》。在这股潮流中,有一类书更显特别——为传记所作的传记。今年上半年出版的扎卡里·利德著作《埃尔曼的乔伊斯:记一部杰作及其创作者》(Belknap Press),正是一例。近日,美国著名文化批评家、88岁的约瑟夫·爱泼斯坦由这本书讨论了这一现象。

“鸿篇巨制的统治地位”

爱尔兰小说家詹姆斯·乔伊斯被公认为20世纪最具影响力的作家之一。作为现代主义文学的代表,乔伊斯运用意识流、内心独白、文字游戏等手法,精确刻画细节,影响了文坛、影坛乃至整个艺术界。

乔伊斯的巨作《尤利西斯》,仅仅描写了1904年6月16日这一天内三个都柏林人身上发生的事情。美国诗人T.S.艾略特称乔伊斯为“当代最杰出的散文家”,并认为《尤利西斯》是“我们皆受其惠且无从逃避的著作”。不过,同为现代主义小说家的弗吉尼亚·伍尔夫却不以为然,她说《尤利西斯》确有天才之笔,但散漫无章、故作高深,“将他与托尔斯泰相提并论纯属荒谬”。

1959年,美国学者理查德·埃尔曼的《詹姆斯·乔伊斯传》出版,被誉为“20世纪最伟大的文学传记”。评论甚至认为,埃尔曼的成功“确保了鸿篇巨制的传记在本世纪及下个世纪的统治地位”。埃尔曼还曾为叶芝和王尔德作传。

埃尔曼曾就读于耶鲁大学,二战期间服役于美国战略情报局。战后,他在都柏林圣三一学院攻读研究生课程,正是这段求学经历,让他与19、20世纪的爱尔兰文学巨匠们结下终生缘分。

传主与传记作者之间的镜像

一部成功的传记,会将已故的传主推向更高的文坛地位,使其获得更高的声誉。但这并不意味着传记只说好话。1791年詹姆斯·博斯韦尔所著《塞缪尔·约翰逊传》被称为最伟大的英语传记,后世认为,其成功很大程度上是因为博斯韦尔下定决心,将传主的魅力与缺陷一并呈现。尽管在当时引发轩然大波,但这种富有同理心而大体上坦诚直率的写法,正是传记历久弥新的原因之一,也是所有传记作者应该追求的目标。

埃尔曼同样刻画出乔伊斯的两面性。乔伊斯在与荣格交谈时,说自己德行浅薄、铺张奢靡、嗜酒如命,且坚信艺术家无需像常人那样,受制于所谓道德体面的桎梏。在传记引言中,埃尔曼也直言,乔伊斯虽然是个了不起的艺术家,其生平行迹亦能体现,但他的弱点也很多——多到瑕能掩瑜的程度。

埃尔曼也用了《尤利西斯》铺陈大量精确细节的手法,想要实现“为平凡辩护”。如传记中有一段乔伊斯拜访学生的故事,埃尔曼记述了乔伊斯往返路线上的每一处地点,甚至没有遗漏途中的每一笔开支。

为了获取这些细碎的资料,埃尔曼四处奔波、竭力周旋。在与乔伊斯胞弟斯坦尼斯劳斯接触时,埃尔曼不断鼓励他撰写传记,并承诺协助出版。斯坦尼斯劳斯去世后,传记尚未完成,埃尔曼主动参与手稿编辑。为此,斯坦尼斯劳斯的遗孀准许其查阅满满一地窖的文稿。埃尔曼说:“从传记作者的角度,我仿佛跌入了图坦卡蒙之墓。”

这些材料中,最让埃尔曼感到振奋的,与其说是那些惊世骇俗的爆料,不如说是那些“看似零散,却逐渐拼凑成完整图景的启发性细节”。1971年,埃尔曼在牛津大学的就职演讲中表示:“现代传记最渴望呈现的,是人物性格的形成及独特气质的塑造。”

为埃尔曼立传的利德,也延续了这种细致入微的写作风格。利德大量引用埃尔曼的来往信件,谈到他由于家庭宗教观念保守,于是先斩后奏,未向父母介绍爱人玛丽便与她私定婚约。他在婚礼前致信父母:“我预见到你们会给我充分的理由(反对这桩婚事)……而我对你们的爱与敬重太深,深知自己无法反驳。”利德将此类信件作为叙事根基,也正是通过刻画其家庭不睦,构成了挣脱家族犹太认同的埃尔曼,与摒弃天主教教条的乔伊斯之间的镜像对比。

不过,利德也有一些区别于埃尔曼的个人特色。比如,利德基本遵循时间顺序推进叙事,而埃尔曼虽然采用时间线结构,但思维跳跃十分频繁。此外,在缺乏确凿证据时,埃尔曼始终坚持传记作者有权通过推测来自圆其说,但利德更多选择闪烁其词。

信息过载与过度阐释

以传记的形式,考察经典的成书过程,是一种知识考古。在《埃尔曼的乔伊斯》的结尾段落中,利德写道,“本书旨在阐明长篇传记的创作方法与必要性,以此方式向《詹姆斯·乔伊斯传》及撰写本书的学者兼艺术家致敬。”

不过,鸿篇巨制毕竟让人头大。爱泼斯坦觉得如今的传记越来越厚,是因为传记作者都想着奠立定本——让自己的内容兼具权威性、确定性、完整性,既超越前辈,又令后来者望而却步。

然而,过分关注事实、事无巨细地交代,看似是向真实步步逼近,其实也可能只是一种缥缈的幻象。法国作家马塞尔·普鲁斯特就在《驳圣伯夫》中指出,传记总是贪婪地盘问那些熟识传主的人,关注与他的真实自我毫无关联的细节。

所以,爱泼斯坦更推崇古希腊作家普鲁塔克的代表作《希腊罗马名人传》。书中每篇传记篇幅通常在20至25页之间。他引述法国哲学家蒙田说普鲁塔克“更注重动机,而非事件,更关注内在,而非外在”,因而胜过所有历史学家。

长篇传记作为非虚构作品,受制于事实,要处处有来历,有时候严谨得失去想象力,有时候则为了给个说法而走得太远,掉进过度阐释的陷阱。利德这部埃尔曼传记,也给这个观点提供了一个小小的注脚:

利德认为,二战期间在战略情报局的经历,培养了埃尔曼从事传记写作的两大关键特质:整合信息的能力和审慎行事、保守秘密的素养。不过,1992年,作家的哥哥埃尔文·埃尔曼曾给《纽约时报》投来一封信,说弟弟压根没什么特工经历,遑论情报素养了——他在战争期间应征入伍,但因为几乎连锤子都不认识,所以起先被分配到海军工程营,沦为打字机前的一名文书兵;对工作不满意的他,积极联系耶鲁校友,四处申请调职,最终进入战略情报局后,他仍然只是坐在打字机前干杂活。