书籍设计师朱赢椿:安顿自我,把自然作为方法

当代人困在工作、算法、原子化、科层制之中,如何寻找人生的意义感,不断获得新的能量?越来越多人正在像朱赢椿一样,住进自然里,把自然作为方法。

作者 | 朱人奉

编辑 | Felicia

人到40岁以后,朱赢椿开始发现,他无法再全身心投入当时的工作。

作为书籍设计师,他曾经负责大量教辅图书的设计,高度同质化的工作流程,每年循环往复,逐渐把他的创造力消磨了。最让他伤心的是,这些教辅图书大多数只有用完即弃的下场,学生考完试后,它们会被卖给垃圾回收站,甚至被直接扔掉或撕掉。

(图/unspalsh)

“这样的工作让我迷失了很多年。”朱赢椿说。他要重新找回来的不仅仅是工作的意义感,还有一个人的自我和生命感。而他的生命感最充沛的时候,是童年生活在大自然中的时光。

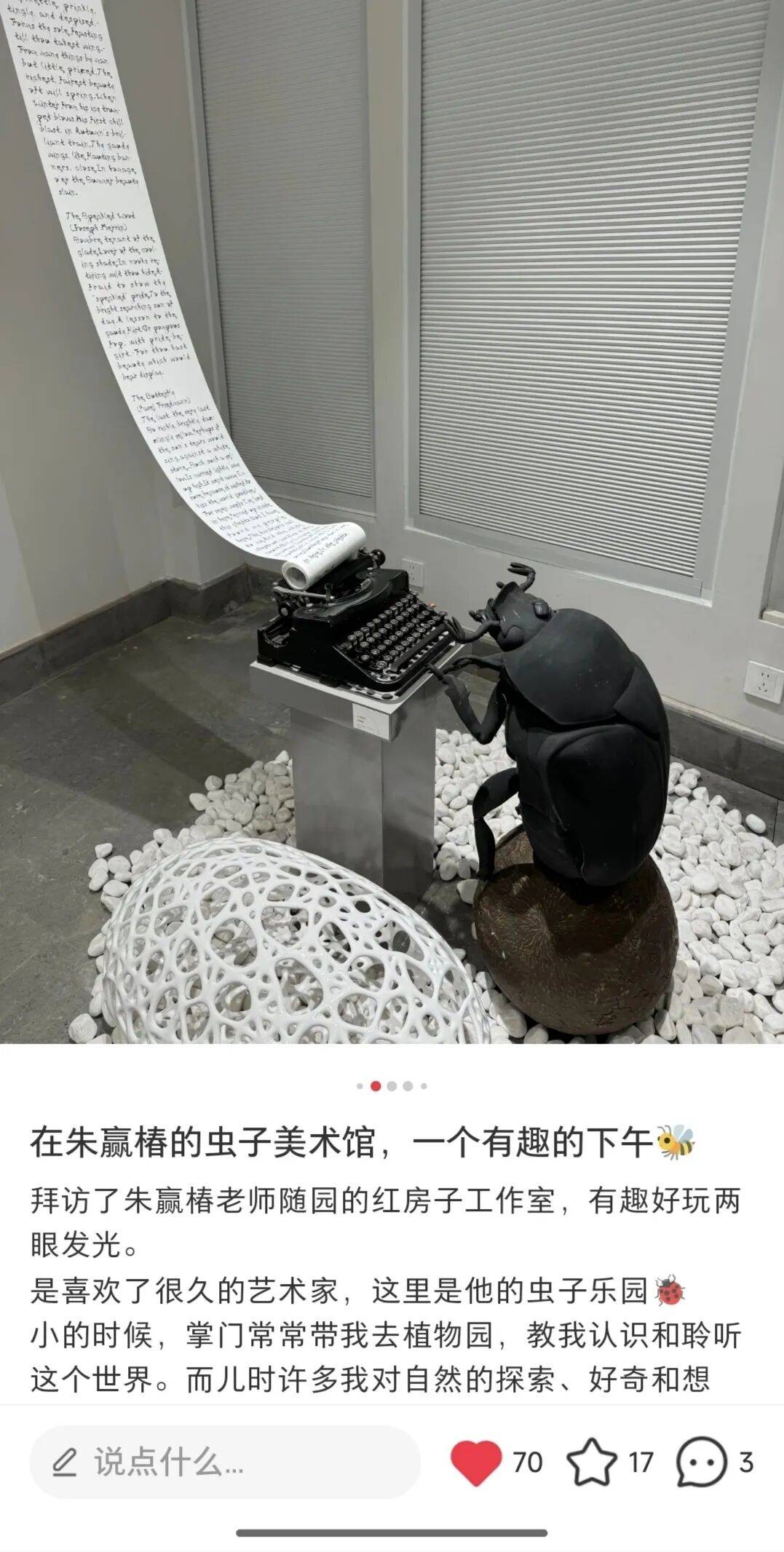

朱赢椿开始往回寻找童年。在此后的10多年里,他把自然作为观察对象,也把自然作为方法,陆陆续续创作出《虫子旁》《虫子书》《便形鸟》《蚁呓》《虫子间》等书籍。这些书很难被定义分类,它们不是自然科普,而是基于自然观察的艺术创作,但它们又从更深层次的角度“科普”了大自然的奇妙与想象空间。

自然也会参与到朱赢椿的创作里。鸟类和风会带来植物的种子,落在院子里生根发芽。朱赢椿长久地观察泥蜂盖房子的行为,参考其建造技术、材料和造型,在院子里设计了一座泥蜂舍。现在,他的泥蜂舍已然成了一个城市的文化地标,常常有国内外的访客前来参观和游学。接待的人多了,这就成了朱赢椿的新烦恼,但他同时也产生了一种责任感——应该让更多人了解自然。

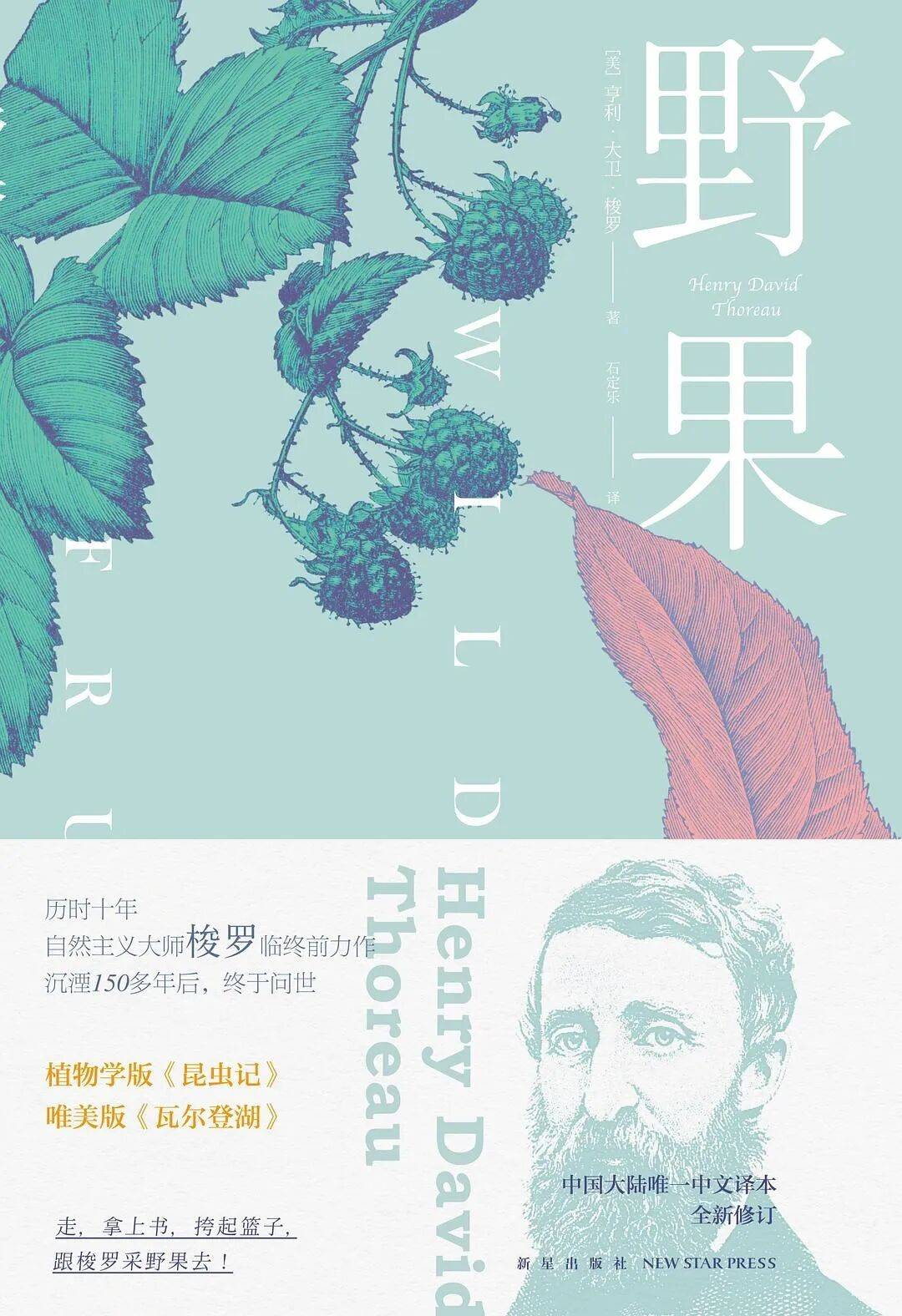

朱赢椿的世界,很容易让人想起以梭罗的《瓦尔登湖》为代表的自然主义作品。在梭罗晚年的作品《野果》中,他以野苹果来概括自己的人生:“野苹果是一种长在荒野、被人忘记和忽视的水果。这种植物扭曲又多节瘤,虽然处于恶劣的生存环境中,却有着顽强的生命力;虽然很晚才结果,又不为大多数人所知,但却始终没有忘记自己崇高的使命。”

[美]亨利·大卫·梭罗 著,石定乐 译

新星出版社,2017-7

研究自然主义文学的学者程虹指出,梭罗一生都在寻找那个野苹果,也就是“一种内心隐藏的甜美,一种与自然的亲情,一种个人精神之喜悦,而并非世人所瞩目的功名”。

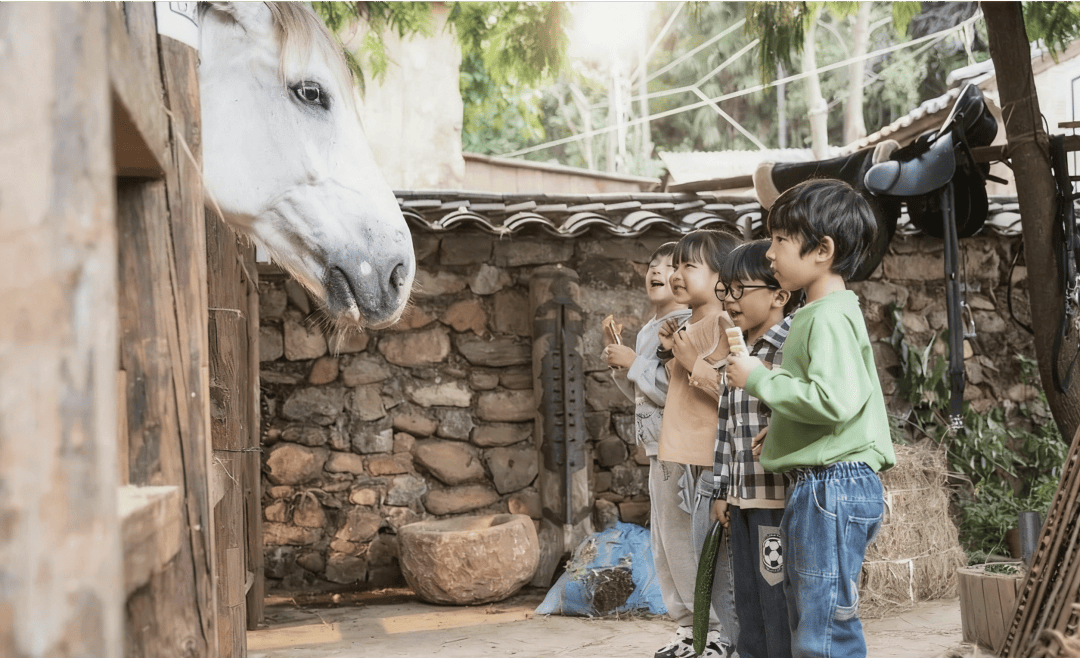

值得庆幸的是,如今越来越多年轻人正在成为新一代的自然主义者。在朱赢椿的展览和讲座上,总能看到一群群孩子驻足倾听、举手发问,他的书籍成了读者们进入自然的一扇门。那里有关于自然的奇想之旅,也有自然给予我们的慰藉。

(图/社交媒体截图)

《新周刊》:自然对你最大的影响和滋养是什么?

朱赢椿:我小时候生活在苏北农村,人们日出而作、日落而息,完全生活在自然环境里头。成长在这样的环境下,你会有一种安全感和自由感,因为你对周遭的一切特别熟悉,一草一木,跑来跑去的小动物,乃至一只小虫子,你都认识。

那时候没人教我怎么科学地认识自然,我只是凭直觉去观察,把自然当成童话世界。蝴蝶在飞,知了在叫,蜗牛在爬,它们都是童话世界的一员。在这个世界里,你可以自由地去探索,一片小树林,一个小水洼,一方田野的深处,都可能会有神奇的发现。

(图/《去有风的地方》

后来我迷失了很多年,把自己的童年丢失了。大概40岁以后,我开始慢慢往回寻找,重新回到童年和自然里。

《新周刊》:你设计的泥蜂舍,参考了泥蜂建造蜂巢的技术、材质和造型,有一种返璞归真的美感。你认为我们可以跟自然学习什么?

朱赢椿:做泥蜂舍时,我用了泥土的质感,就跟泥蜂盖的房子一样,它很低矮,匍匐在大地上,融入自然里。我们会把泥蜂舍的窗户打开,每到下雨的时候,就会有一些虫子进来避雨。很多朋友来参观的时候就说,这是人与自然和谐相处的范例。

而跟自然相处久了,你的心态会变得更加平和,对待生命的态度也更平等。从前我也像很多人一样,看虫子是有分别心的,喜欢看珍贵的、稀有的、漂亮的虫子,但现在我已经变成了“虫虫平等主义者”,不再“以貌取虫”。

(图/unspalsh)

我还想看看,自然会如何改造或者还原我们的环境。刚搬到这个工作室的时候,我有意识地种了不少植物,但很多都没能成活,反倒是天风吹来的、鸟儿衔来的、鸟粪里未消化的种子,在这里落地发芽,花繁叶茂,把我原来种的不少花植都淹没了,乱成一团。所以,我现在也准备撒手不管了,把前院交给天地,后院还是由我们管理,看看差别在哪里。

《新周刊》:今天有一些人正在成为新山民,他们选择去山谷里定居,亲近自然,远离城市的喧嚣,同时也把自然友好、可持续发展、让艺术重返山野等理念带到山里去。你如何理解这种生活方式?

朱赢椿:我一直觉得,心境最重要。不管是在山谷里,还是在城市的小区、公园里,只要你能够静下心来,把手机调成静音或关掉,蹲下来,也许就会发现一个意想不到的世界。

(图/unspalsh)

每当面对做不完的事情、不想见的人、不想谈的事,我就会抽空到自然里走走,蹲下来看看工作室的花花草草。大树在你头顶上看着你,你看着小蚂蚁搬家、蜜蜂酿蜜、蝴蝶飞来飞去,世界每天如此,你慢慢地就把那些心烦的事情忘掉了。

本文原载于《新周刊》

总第691期《成为新山民:把世界和生活带回来》

原标题:《书籍设计师朱赢椿:安顿自我,把自然作为方法艺术》

691期杂志已上市

,即可购买