云冈研究院院长杭侃:“数字化保护”助力石雕艺术传承发展|岭南大讲堂

“加强石窟寺保护利用工作,事关中华优秀传统文化传承发展,事关社会主义文化强国建设,事关共建‘一带一路’和促进文明交流互鉴,具有重大意义。”9月20日,由中共广东省委宣传部指导、羊城晚报报业集团主办的《岭南大讲堂》第七期讲座如期举行。山西云冈研究院院长、北京大学考古文博学院教授杭侃以“从云冈石窟谈起——文化遗产的保护与阐释”为主题,带领观众一同感受这座承载着千年历史的文化瑰宝。

独具特色的洞窟造像:

从昙曜五窟到文化交融

云冈石窟位于大同城西十六公里的武州山南麓,武州川北岸。北魏旧称武州山石窟寺或代京灵岩寺。石窟倚山开凿,东西绵延约一公里。现存大小窟龛254个,主要洞窟45座,造像59000余尊。北魏郦道元的《水经注·漯水》 言道:“凿石开山,因崖结构,真容巨壮,世法所稀,山堂水殿,烟寺相望。”石窟规模宏大,造像内容丰富,雕刻艺术精湛,形象生动感人,代表了五世纪中国石窟艺术雕刻的最高水平。

云冈石窟各窟洞形态各异、独具特征。“昙曜五窟是由昙曜主持开凿的第一期窟洞,为道武、明元、太武、景穆、文成五帝雕刻五尊大像。”杭侃介绍道,“第12窟俗称音乐窟,窟内伎乐天手持各种东西方乐器,宛若一支'交响乐团',是研究中国古代音乐史的珍贵素材,受到了众多游客的喜爱。第8窟门拱两侧,三头八臂的摩醯首罗天骑神牛,五头六臂的鸠摩罗天驾金翅鸟,其形象来源于古印度神话中的天神湿婆和毗湿奴。这种将婆罗门教大神转化为佛教护法神的现象,是早期杂密思想的反映。”

从历史三个时期云冈石窟的发展特征来看,云冈早期多为大像窟,呈穹窿顶和马蹄形平面。杭侃介绍道:“在石窟中,观者可以清晰感受到历史上的中外文化交流,如第18窟主尊大佛两侧的十位弟子,相貌、神态各异,均为西方人。”云冈中期多为佛殿窟,平顶和长方形平面是其主要形态特征。中期石窟多具有前后室,采取上下重层、左右分段布局方式。较早期穹窿型洞窟而言,平面方形洞窟的大量出现,使得雕刻面积大幅增加,雕刻内容和形式也更为复杂,顶部多采用平棊藻井式雕刻。云冈第三期工程并未衰落,和第一、二期相比,没有开凿大型窟室。杭侃强调道:“值得注意的是,此期窟室式样急剧变化,成为云冈窟室式样最繁杂的阶段。”

“云冈石窟的影响范围之广和影响延续时间之长,都是任何其他石窟所不能比拟的。”云冈石窟是新疆以东最早出现的大型石窟群,又是当时统治北中国的北魏皇室集中全国之力所兴造。它所创造和不断发展的新模式,自然成为北魏领域内兴造石窟所参考的典型。所以,东自辽宁义县万佛堂石窟,西迄陕、甘、宁各地的北魏石窟,无不有云冈模式的踪迹,甚至远在河西走廊、开窟历史早于云冈的敦煌莫高窟亦不例外。因此,云冈石窟在东方早期石窟中占有极重要的地位,对它的研究在很大程度上成了研究东方早期石窟的关键。

数字技术赋能文物保护:

云冈石窟的价值阐释与创新传播

如今,云冈石窟这座千年艺术瑰宝,在保护上面临重重考验:洞窟内危岩遍布、石雕表面风化加快、水害影响石窟保存……建成千年之后,云冈石窟多处受损,石窟的修复工作成为当务之急。

1955年,云冈石窟正式成立专门保护机构,对石窟环境进行较大规模的整治。1961-1962年,云冈开展了“第1、2窟试验工程”,分别使用土建工程和化学保护工程对外立壁和裂隙进行加固,保障石窟不再坍塌。1974至1976年,云冈实施“三年工程”,解决云冈石窟主要洞窟的稳定性问题。

随着科技的发展,云冈的保护理念也在进步。今天,云冈石窟已经从“抢险性保护”进入“预防性维护”阶段。杭侃表示,保护文物的过程就像看病,技术越先进,治病的能力就越强。目前,云冈正在试验“微生物加固”实体修复技术,尝试运用实验室培育的菌群加固岩石。

对此,杭侃表示,云冈石窟可以借助数字化技术,运用虚拟现实、3D打印等方式还原最初的面貌,让游客真切感受云冈石窟的“真容巨壮”。“云冈石窟是一部常读常新的经典。”杭侃说,“文化遗产人人保护,保护成果人人共享。旅游景点只是云冈石窟的一个方面,它是世界文化遗产,更应该建设成为文化高地。”

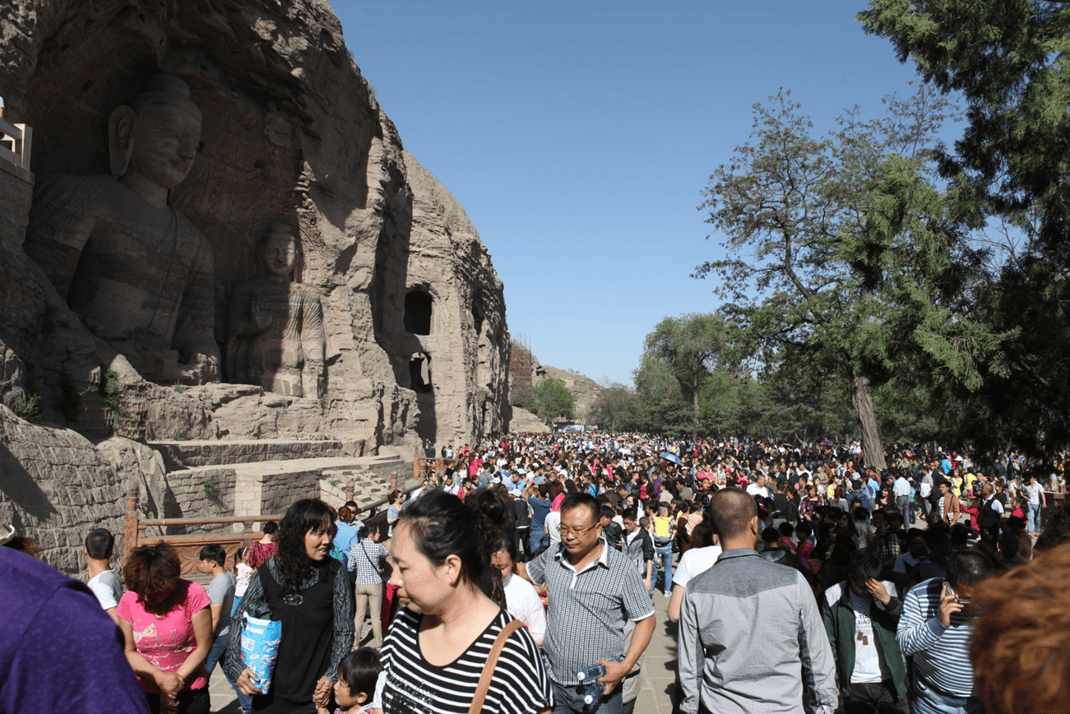

截至2025年9月初,今年云冈石窟景区累计接待游客超过400万人次。在保护文化遗产的同时,建设智慧景区,给广大游客带来良好的游览体验,是云冈石窟在管理上的新挑战。对此,杭侃表示,云冈石窟可以借助数字化技术,运用虚拟现实、3D打印等方式还原最初的面貌,让游客真切感受云冈石窟的“真容巨壮”。

2031年,云冈石窟计划实现数字化全覆盖。为实现这一目标,云冈正在多方面开展数字化实践。目前,依托山西充足的算力资源,云冈配置了数字云冈先进计算中心,存储大量云冈石窟的相关数据。杭侃指出,目前云冈石窟的扫描精度达到0.03毫米,他希望能做好文化遗产的传播者,尽可能将文物的信息传递给后代,将文化遗产传承好、守护好、传播好。

在阐释和传播云冈石窟的价值方面,杭侃引用了梁思成先生的“艺术之始,雕塑为先”,强调云冈石窟具有极高的艺术价值,其价值会随时代发展而重构。了解云冈石窟,对理解东西方文化的交流也具有重要意义。杭侃强调,我们在重新认识经典时,也需要考虑如何构筑其价值,进一步传递给后人。“云冈石窟是一部常读常新的经典。”在讲座末尾,杭侃说,“文化遗产人人保护,保护成果人人共享。旅游景点只是云冈石窟的一个方面,它是世界文化遗产,更应该建设成为文化高地。”

正值开学季,现场来了许多学生和考古爱好者。提问环节,面对想要报考考古专业的学生,杭侃直言:“兴趣是最好的老师,考古专业涉及众多学科,是非常有趣的专业,它不应该‘冷’。考古专业不大,但它是为往圣继绝学、为国家固根基的专业。”讲座结束后,有观众表示:“听完这场讲座,我感觉好像阅读了多本书籍,期待有机会能前往山西云冈石窟参观,近距离接触和感受艺术的魅力,希望岭南大讲堂能继续普及更多文化知识,增强文化自信。”

正值台风天气,阴雨连绵,讲座现场依旧人气高涨。讲座结束后,仍有许多听众围拢交流,不愿离场。

2025《岭南大讲堂》还将继续邀请广东省内外文、史、哲领域的知名专家莅临举办讲座,持续聚焦岭南文化的传承与创新,以跨界视角解读传统与现代的对话,为公众献上更多文化盛宴。敬请继续关注。

【嘉宾介绍】

杭侃,北京大学考古文博学院教授,在考古学界深耕多年,成果丰硕。他同时担任教育部教学指导委员会历史学类专业指导委员会副主任,为学科发展和人才培养贡献力量。作为山西云冈石窟云冈研究院院长,他长期致力于云冈石窟的保护、研究与推广工作,对云冈石窟有着深入且独到的见解,是云冈学研究领域的领军人物。

文 | 记者 孙唯 实习生 吴梦琪 陈思彤

图 | 云冈研究院

总策划|任天阳

总统筹|林海利 林如敏

执行策划|龚丹枫 邓琼 温建敏

执行统筹|骆苹 孙唯