敦煌挖出“儿皇帝”石敬瑭写给契丹的信,奴颜婢膝,书法水平一流

历史上名声不好的皇帝有很多,有的压榨民力、穷奢极欲,如隋炀帝;有的不务正业,导致国家灭亡,如陈后主、宋徽宗。但要说哪一个皇帝最为后世所痛恨,那恐怕要数后晋高祖石敬瑭了,“儿皇帝”这一称号与他牢牢绑定。

石敬瑭,沙陀族人,唐景福元年(892年)生于太原,他自幼喜读兵书,得到代州刺史李嗣源的赏识,还将女儿嫁给他。李嗣源将石敬瑭引荐给李存勖,使其得到重用。李存勖、李嗣源先后成为后唐第一第二任皇帝,石敬瑭也因战功奉为节度使。

随着官位越来越高,石敬瑭有了称帝建国的想法,于是他投靠契丹,希望得到支持,并割让燕云十六州。此举可以说是“遗臭万年”,不仅如此,他还称比他小十岁的耶律德光为父皇帝,再每年进奉帛三十万匹。

而辽国使者每次前来,石敬瑭都表现得极为恭顺。曾有史学家认为也许石敬瑭没有传说中的那么“没骨气”,可能是后世文人抹黑了他。但是,1900年敦煌莫高窟藏经洞一件文物的出土,石敬瑭“儿皇帝”的说法算是被坐实了。

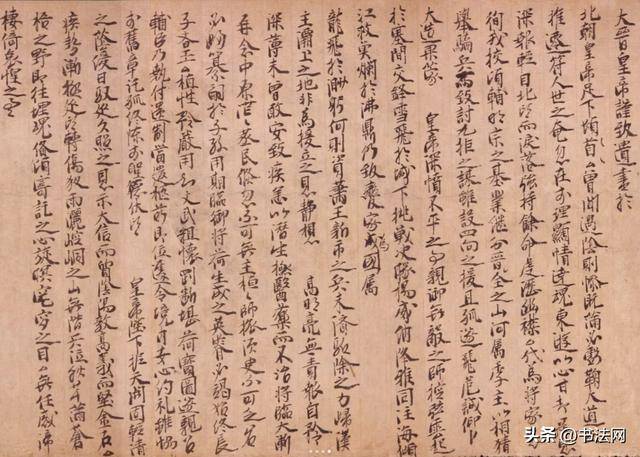

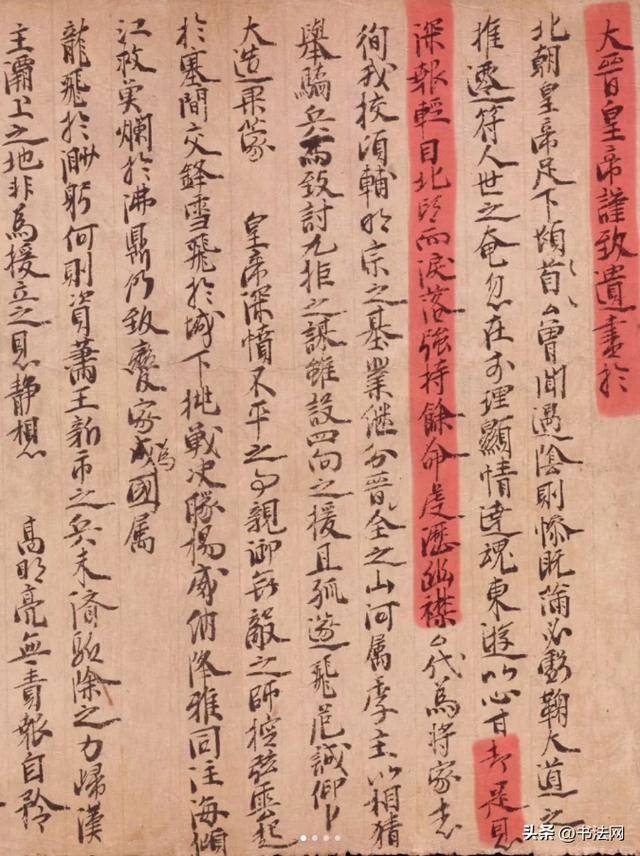

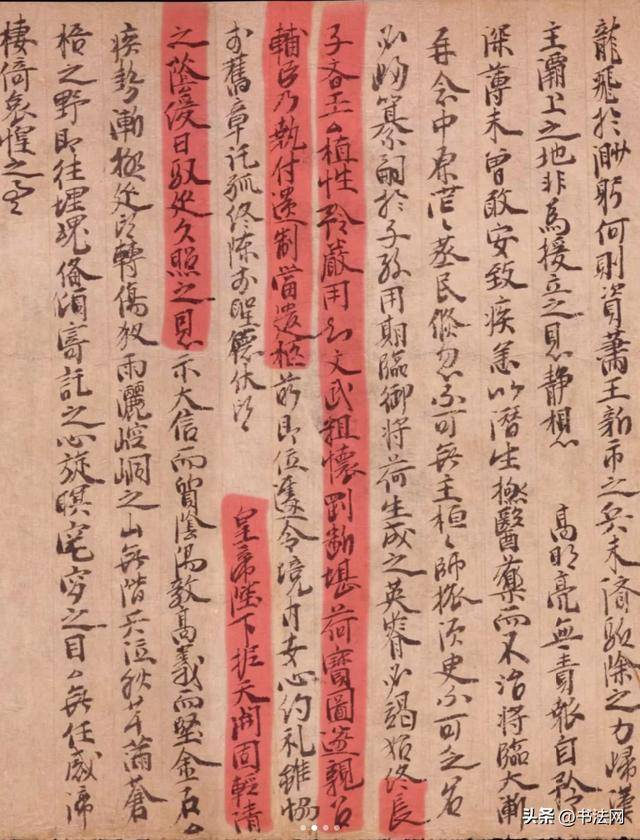

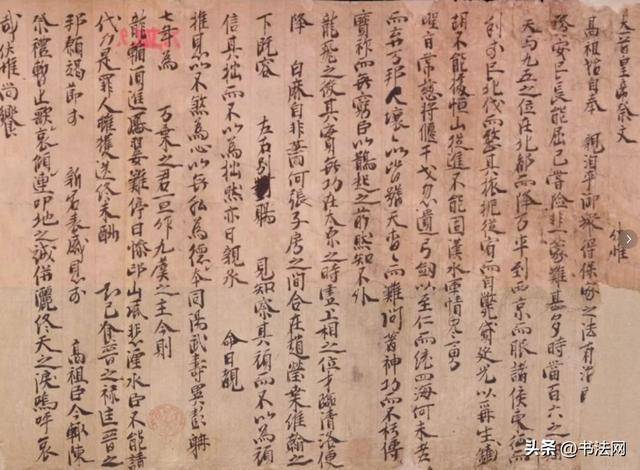

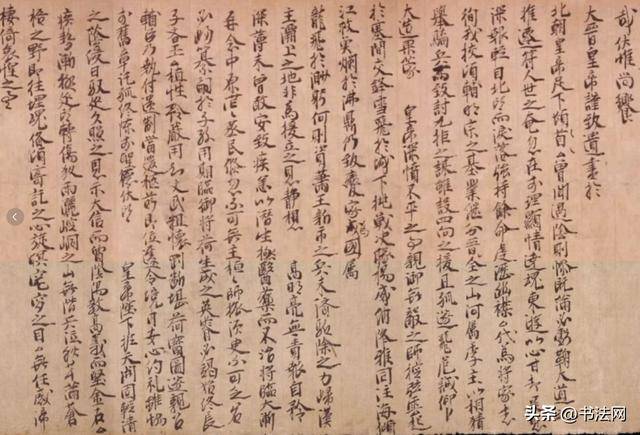

这件敦煌遗书的编号是S.4473,现藏于大英图书馆,也被称为《大晋皇帝致北朝皇帝遗书》,写于942年,是石敬瑭临死前所写的遗书。“大晋皇帝”就是石敬瑭,“北朝皇帝”是契丹皇帝耶律德光。如果我们看一下原文,就能发现石敬瑭虽然没自称“儿”,但也非常奴颜婢膝。

“北朝皇帝陛下:臣在此叩首再拜……虽魂归东方亦无憾,然深感皇恩浩荡却回报微薄,北望陛下不禁泪落……已召辅臣亲付遗诏,令其灵前即位,速安境内民心。礼法虽依循旧制,托孤终究仰仗圣德……尽诉寄托之心,方瞑九泉之目。臣不胜感怀悲泣,栖倚哀惶至极。”

这件文物是由石敬瑭口述、内侍抄写而成,书法水平很好,内侍接受过专业的书法训练,取法路子很正,吸收晋唐诸家笔法,而且书写时没有刻意安排,笔路清晰、细节自然,纯正的古人风采。

启功曾盛赞“敦煌遗书”:“结体精严,点画飞动,有血有肉,转侧照人,较之于欧、虞、褚、薛乃至敬客、王知敬等名家丝毫不逊。”取法上融合南北书风,既有北方碑刻的雄浑,又含南方帖学的秀逸,起收笔简率,中锋侧锋并用,转折处常自然过渡,展现日常书写的真实状态。

结字上,字形大小错落,疏密随心,单字欹正相生,打破官方书体的规整,充满灵动气息。墨法以实用为导向,多为浓墨书写,部分经卷因长期抄写出现枯润变化,增添韵律感。

学界认为,敦煌书法填补了民间书法史的空白,为研究书法演变提供了实物证据。