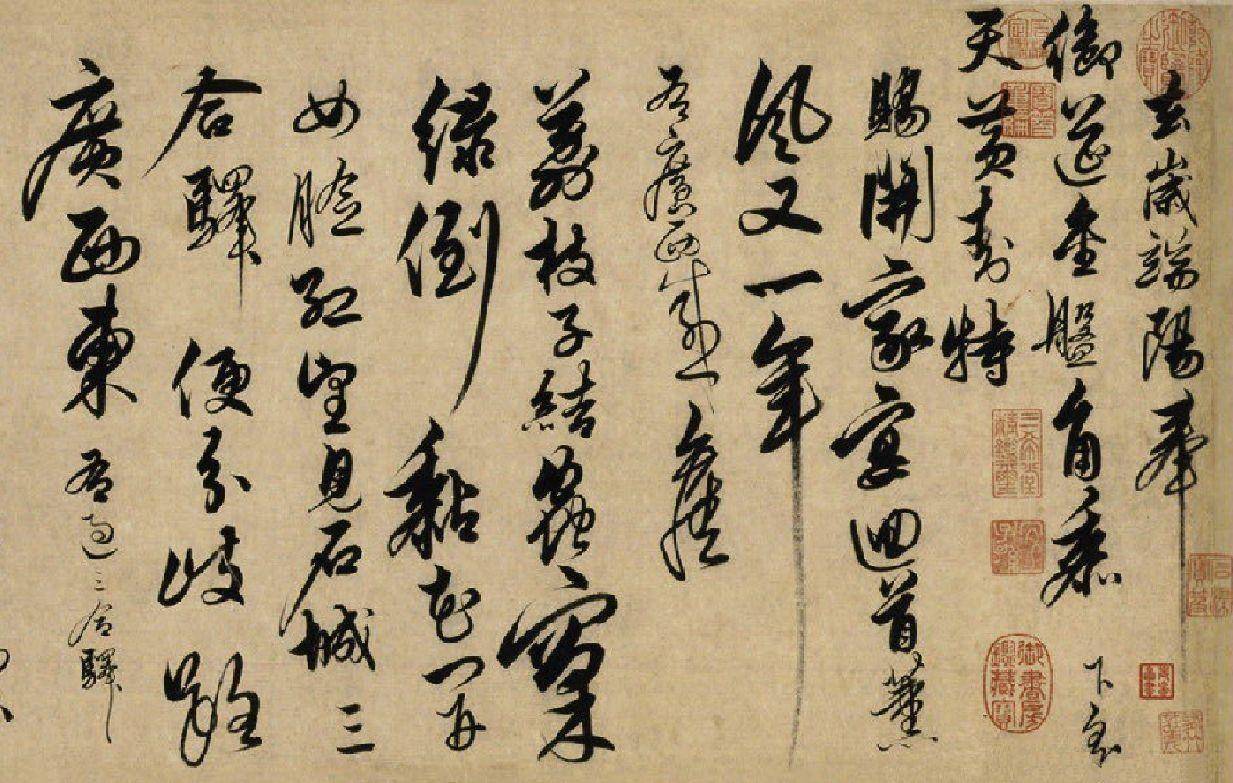

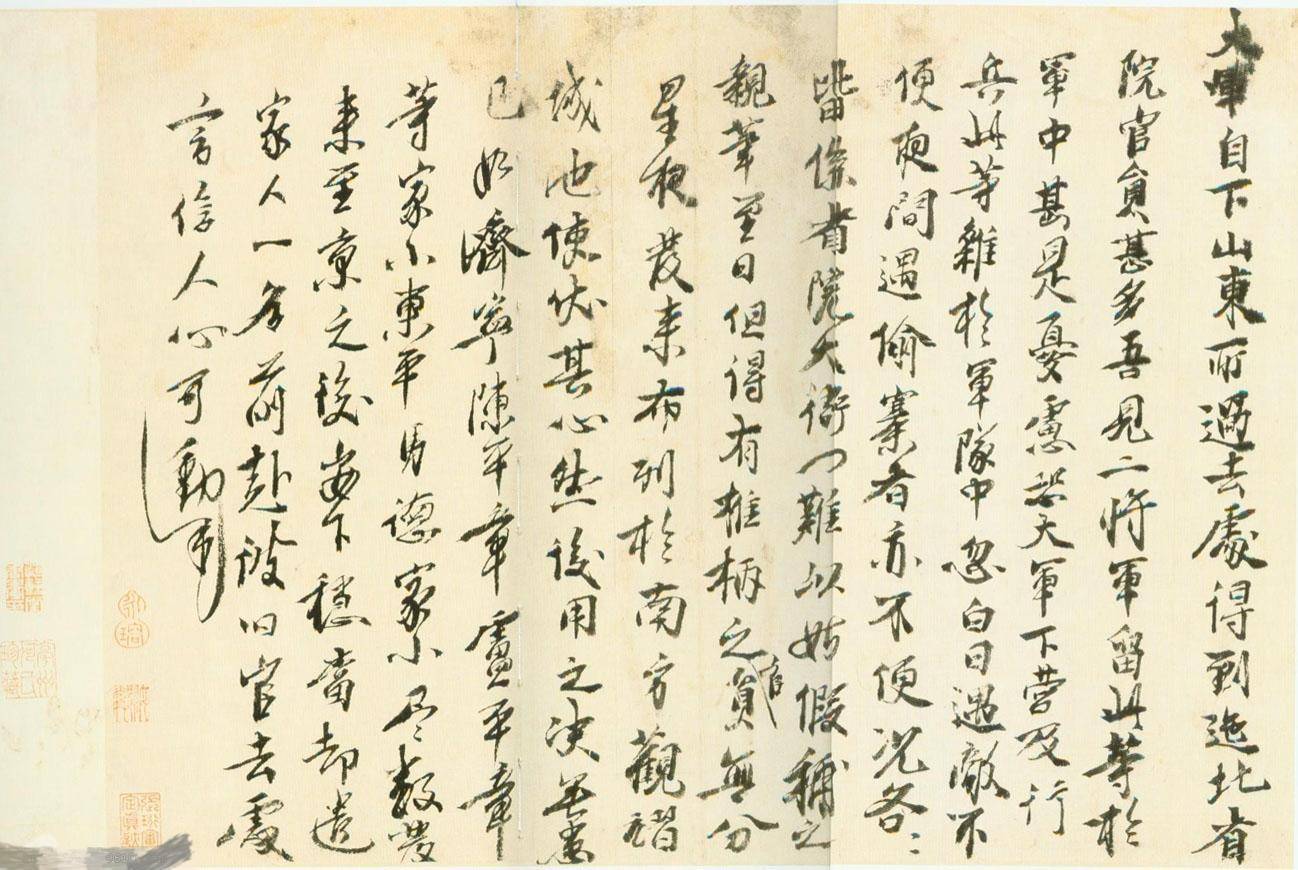

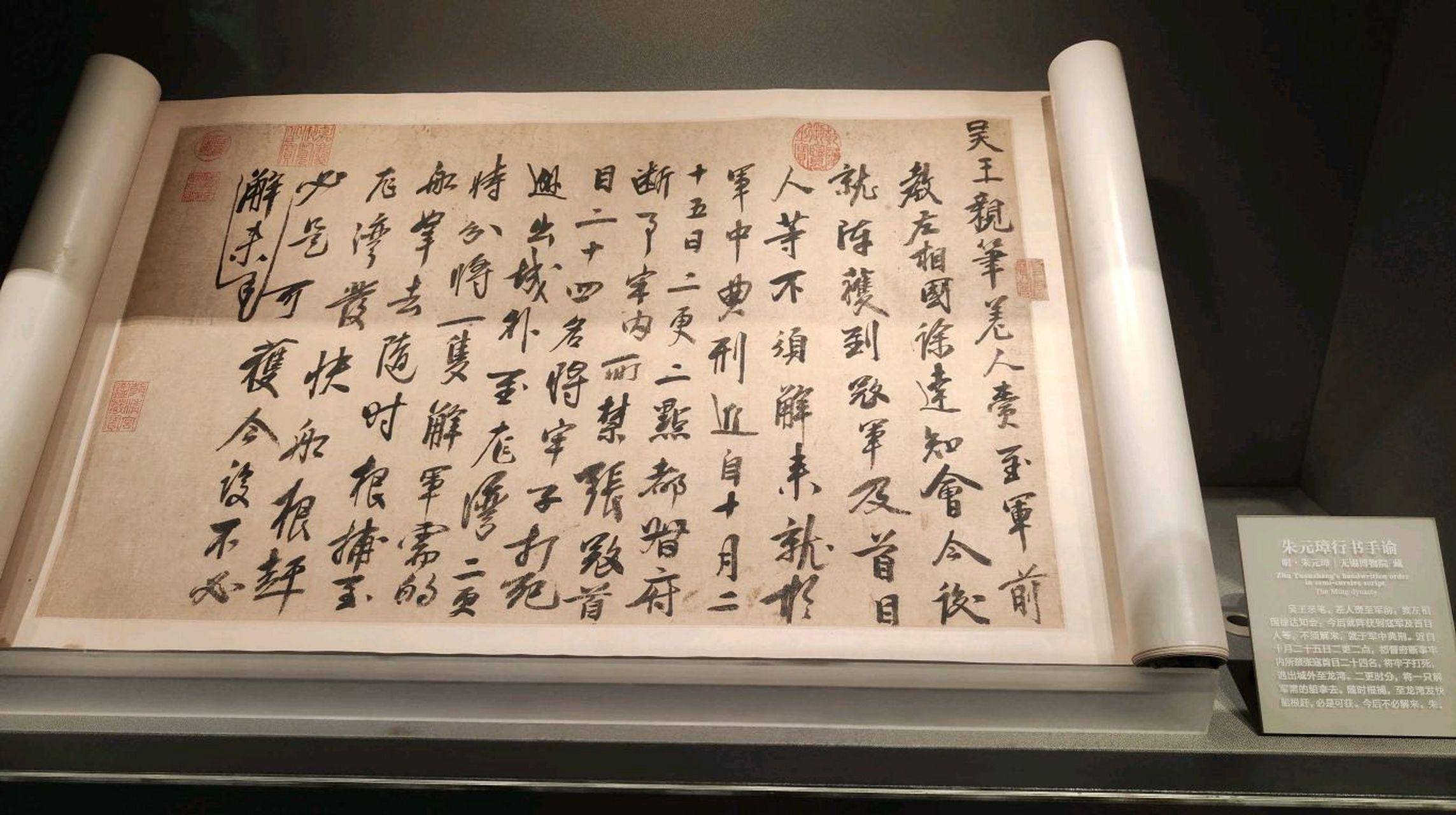

朱元璋遗留的书法真迹,刷新了大众的认知,如今是故宫的一级文物

创始人

2025-09-20 16:34:57

0次

在漫长的历史长卷中,中国历代帝王如繁星般点缀其间,他们性格各异,执政风格迥然不同。有的雄才大略、励精图治,有的昏聩无能、荒废朝政;有的高高在上、鱼肉百姓,有的则勤政爱民、体恤民情。这些帝王用各自的方式在史册上留下了或光辉或黯淡的印记,共同构成了中华文明绵延不绝的帝王谱系。

相关内容

热门资讯

2025年非遗二十四节气茶道—...

《七律·立冬》 节序循回立冬至,围炉煮雪夜听寒。 香丸焙暖芙蓉气,花影摇黄决明观。 一盏滇红添...

河南省政府令发布!不以外国人名...

近日,省长王凯签署第234号省政府令,修订后的《河南省地名管理办法》(以下简称《管理办法》)正式发布...

滕图荐读|红色故事绘——“四史...

红色故事绘 “四史”人物志专题 1936年11月20日,毛泽东、彭德怀致电聂荣臻,令其消灭直罗镇一带...

一河串千年!山塘街沉浸式夜游,...

当暮色为苏州古城披上轻纱,阊门外的七里山塘便在次第亮起的灯火中苏醒。3600 米长的石板路被暖黄的灯...

上海枕石坤珠宝有限公司成立 注...

天眼查App显示,近日,上海枕石坤珠宝有限公司成立,法定代表人为孟鑫宇,注册资本3万人民币,经营范围...

上海传家楼珠宝有限公司成立 注...

天眼查App显示,近日,上海传家楼珠宝有限公司成立,法定代表人为张小玲,注册资本200万人民币,经营...

安徽一手机机主遭短信“轰炸”两...

极目新闻记者 刘毅 安徽阜阳市民张先生两个月来频繁遭遇短信骚扰,有时一晚上能收到三四百条短信,短信内...

美媒爆料!特朗普批准结束俄乌冲...

每经编辑|黄胜 据新华社,美国全国广播公司11月19日晚援引白宫官员的话报道说,美国总统特朗普本周...

法院通报“成都27岁女子家门口...

据四川省成都市中级人民法院官方微博11月20日消息,被告人梁某滢故意杀人刑事附带民事诉讼案一审延期开...

刚刚!美联储,降息大消息!

【导读】美国9月非农数据姗姗来迟,如何影响美联储降息路径? 中国基金报记者 泰勒 大家好,关注一下“...