【独家】罗怀臻:今天的剧作家要直面微短剧和短视频去创作 | 大湾区艺术节

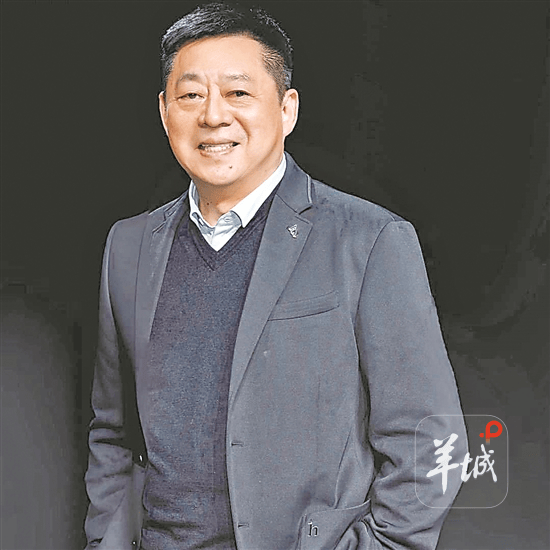

第五届粤港澳大湾区文化艺术节正在如火如荼地进行。著名剧作家、戏剧理论家、上海戏剧学院教授、中国戏剧家协会原副主席罗怀臻来到广州,在艺术讲堂《当代戏曲发展的“守”与“破”》中,以其深刻洞见为大湾区观众带来一堂艺术启迪课。

作为剧作家,罗怀臻成就斐然,涉猎广泛:从昆剧《班昭》到淮剧《金龙与蜉蝣》,从湘剧《夫人如见》到越剧《我的大观园》,从舞剧《朱鹮》到《永不消逝的电波》,他以多个剧种打造了多部破圈的爆款作品。

9月17日,罗怀臻接受羊城晚报独家专访。他认为,打通传统和现代,链接当代生活引发的情感共鸣是作品“破圈”的关键——

都市从来都是中国戏曲转型的地方

羊城晚报:您提出“传统戏曲现代化”和“地方戏曲都市化”的理念,具体有怎样的内涵?

罗怀臻:我们强调对传统的守望,守望传统戏曲的美学原则,即虚拟化、写意性和程式化,这些是中国戏曲和其他国家、民族表演艺术所不同的地方。

“传统戏曲现代化”和“地方戏曲都市化”,是20世纪以来中国戏剧的必然选择。

传统戏曲向现代化转化,包括演艺空间的转化和价值观的转化。传统戏曲在演艺空间上要向现代剧场转化。现在的主要表演空间不是在集市上,而是在城市的标准剧场里。从戏台走上舞台,要限制一定的表演时长。

传统戏曲充斥了忠孝节义和男权意识。传统戏曲要获得当代人的认可,当然要符合当代人的观剧习惯,同时传达当代人的价值观,所以要对传统戏曲的价值观进行转化。

对于“地方戏曲都市化”,在我看来,都市从来都是中国戏曲转型的地方,也是中国戏曲登峰造极的地方。例如:元杂剧不是在乡村里成熟的,而是在当时的都市元大都;南戏是在当时的商业都会温州发展起来的。

地方戏曲进入都市,是在提升和转型,完成转型后,继续向来路辐射,又形成了新一代的戏曲。

羊城晚报:当下不少舞台作品在排演过程中,把剧本改得面目全非,甚至剧本沦为表演的附庸。对此您怎么看?

罗怀臻:导演改剧本,我觉得一是演出本身的需要,二是剧本要有时代感。

剧本是戏剧艺术的第一环节,导演是二度创作的组织者。经过二度创作,剧本转化为舞台上的演员表演。剧本结构和文词的完整性可能会受到舞台所需要的生动性的挑战。在这个环节修改剧本,可能是适应舞台和表演的需要。

但剧作家写剧本,有自己的生命感悟,有对舞台的想象。凡是导演后来对剧本进行大幅改造的作品,都不会是好作品。观众可能会看到导演的手法非常丰富,但作品的完整性可能会受到破坏。

打通传统和现代是作品“破圈”的关键

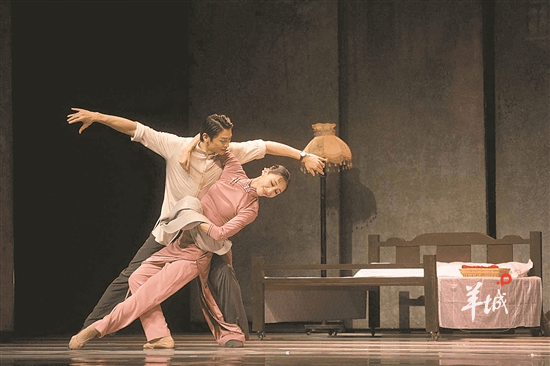

羊城晚报:舞剧《永不消逝的电波》火爆出圈,您作为该剧的编剧,有哪些成功经验可借鉴?

罗怀臻:当初上海歌舞团约我将电影《永不消逝的电波》改编为舞剧,我心里是抵触的。因为我写惯了传统戏——才子佳人与帝王将相,我没写过红色题材。但我接下改编任务后,忽然觉得红色题材可以倒逼我们创造出好的现代题材。

某种意义上,舞剧《永不消逝的电波》拓展了我们对红色题材表达的内涵,完成了它的创造性转化和创新性发展。

我觉得这部舞剧的意义在于,一方面,它开拓了红色题材的内涵和人性的内涵,使其超越了政治意义,成为艺术品;另一方面,它开辟了中国舞剧的商业化时代。

在此之前,《沙湾往事》《朱鹮》等舞剧也有票房,但自《永不消逝的电波》起,舞剧才真正有了火爆的票房,《醒·狮》《咏春》《孔子》《牡丹亭》等票房都很不错。

羊城晚报:从舞剧《永不消逝的电波》到越剧《我的大观园》,您作为剧作家打造了很多爆款剧目。您认为到底什么样的剧目能对观众产生火爆的吸引力?

罗怀臻:一个偶然的机会,小百花越剧团蔡浙飞团长约我创作《大观园》,这是一个群戏。当时,陈丽君还没有出名,蔡团长也没有提到要给哪个演员写戏。

但我在与陈丽君交谈当中发现了她的与众不同,后来又目睹她参加了“浪姐”(综艺《乘风破浪的姐姐》),目睹了她的邪魅一笑,目睹了她说“老公不是性别,而是感觉”。她在我面前一下子就活了。

我毅然决定不写群戏的《大观园》了,我要写由陈丽君领衔主演的《我的大观园》。这个剧里,有我多年来通读《红楼梦》所获得的人生感悟,呈现我们现代每一个人都有过的青春记忆。

打通传统和现代,链接当代生活引发的情感共鸣是作品“破圈”的关键。凡是成为今天破圈的爆款作品大多改编自传统的IP,比如《红楼梦》《牡丹亭》《醒·狮》《永不消逝的电波》等。

传统IP在当代青年人眼里突然焕发出一种现代的美感。所以说,任何一门艺术往前走,必须从传统出发。传统就在我们身上,基因不会流失,让我们先天性感动的一定是我们民族的东西。

编剧勿以“卖惨”为荣,要成为剧作家

羊城晚报:作为剧作家,您认为编剧与剧作家有何不同?

罗怀臻:我们从来没有说关汉卿、汤显祖是编剧,而说他们是元杂剧、明传奇作家。“编剧”成为一个名词,是伴随着一种编故事的职业而形成。它的出现,应该是在清末民初。

1949年以后,国家曾经设立省、地、县三级编剧制度。编剧是职业创作,院团要平衡内部所有编剧的作品,外来编剧的作品是被拒绝的。但随着国有院团式微,进入到人才流动的时代,以前岗位制的编剧们开始面临市场的挑战。

如今,编剧们又要面对AI的挑战,这个挑战更大了。只要输入主题、大致情节和人物关系,AI在几秒钟内就能完成一个剧本的架构。

所以,我要忠告我们的同行,不要以“卖惨”为荣,抱怨不受关注、待遇太差。

编剧要成为剧作家,用剧本的方式表达对社会、对人生的看法。剧作家要适应新的演绎形式,要会写电视剧、网剧,要会设计戏曲题材的游戏,也要面对今天的微短剧和短视频进行写作。

羊城晚报:您怎么看待本地创作和外请名家来写剧本?

罗怀臻:我认为,剧作家可以跨界,但是不能跨剧种。尤其对地方戏的剧本创作,剧作家需要考虑是否运用了方言作为思维语言。比如,写黄梅戏,我脑子里就是黄梅戏的念白;写昆曲,我脑子里就是昆曲的念白。

当你不能用剧种的方言作为思维语言时,你就还不具备写这个剧种剧本的能力。所以,外请的编剧如果对地方的方言声腔不熟悉,他就无法写出这个地方剧种的好剧本。

现在某些院团的剧目立项要申请基金、获得奖励,要傍大腕、投大钱、排大戏、得大奖,这可能会成为功利化的恶性循环。

此外,还有一些现象,比如承包商给院团介绍编剧、导演等创作班子,组织一批人评论,最后得奖……对此,剧团能否免俗?我们要有清醒的认识。

羊城晚报:最近,广东省剧目策划中心联合羊城晚报共同推进“广东省舞台艺术选题征集计划”,您对此有何看法?

罗怀臻:在我看来,这个征集计划的站位比较高,反映出主管部门是“有为而治”。这个“有为”,是在不干预艺术创作具体过程的前提下,超越一个院团、一个剧种、一个舞台艺术样式,甚至超越一省一地,在更广泛的地方去寻求支援。它的视野更为开阔,把广东要做的事情放在全国的大背景下来考量。

这个征集计划还显示出专业性。剧本是舞台艺术作品最核心的要素,就像一个科研机构的核心是研发部门。“广东省舞台艺术选题征集计划”做的事就相当于“研发”,调动更优秀的人来为舞台艺术创作出点子。

当然要注意的是,作为服务机构千万不要越俎代庖,不要代替院团去创作,因为院团永远是创作的主体。

【附】

目前,广东省剧目策划中心联合羊城晚报共同推进“广东省舞台艺术选题征集计划”,面向全社会公开征集优秀舞台艺术创作选题。

本次征集“无门槛”参与,题材“不设限”,作品可以创意选题、剧本或故事大纲等形式提交。投稿请扫二维码——

文 | 记者 黄宙辉 李娇娇 通讯员 文瑶

图 | 受访者提供

责编 | 吴小攀 熊安娜

采访 | 记者 黄宙辉

拍摄 | 记者 李娇娇

剪辑 | 记者 梁岚

包装 | 记者 周敬雅

统筹 | 邓琼