郭海平:以原生艺术为灯,照亮精神障碍群体的生命归途

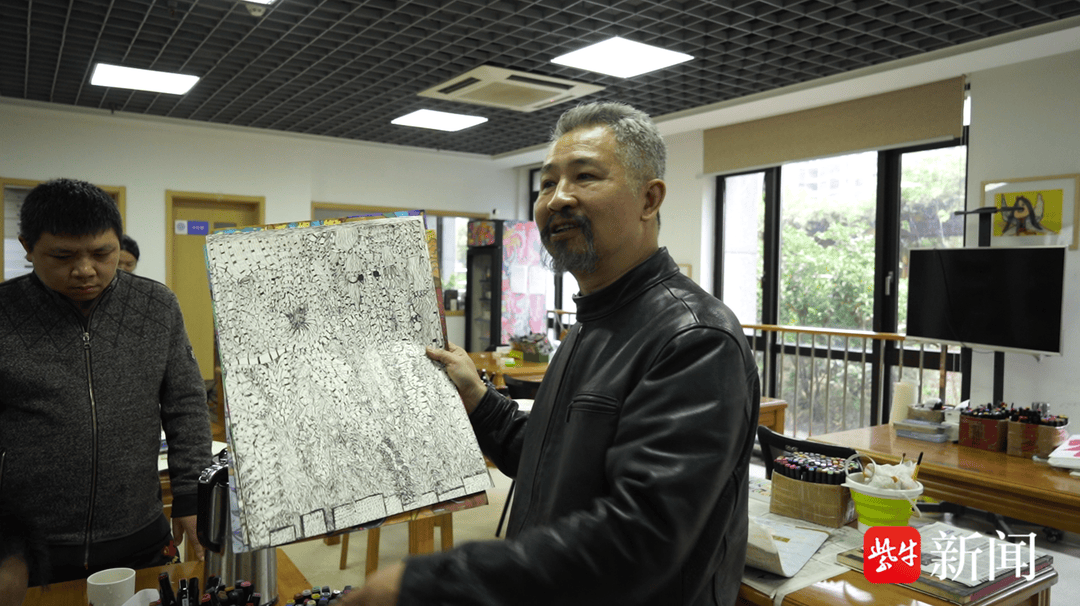

近日,经典国际2025夏季艺术品拍卖会夜场的落槌声,为亚洲首场原生艺术专场拍卖画上句点。南京原生艺术中心的9位艺术家携25幅作品亮相,这些“心灵直接投影”的创作,不仅让原生艺术首次登陆国际顶级拍卖平台,更让幕后推动者——南京原生艺术中心创始人郭海平,再次走进公众视野。

从2006年在精神病院搭建临时画室,到如今打造亚洲规模最大的原生艺术中心,这位与原生艺术相伴19年的推动者,始终以艺术为桥,试图打破偏见,为精神障碍群体搭建一条通往社会的温暖路径。

缘起:从“自救”到“他救”,艺术是生命的光

“如果没有艺术,我可能就毁灭了,甚至可能在精神病院或监狱里。” 郭海平的原生艺术之路,始于一段与自我、与亲人的深刻羁绊。1989年之前,他还是工厂里的平面设计师,因自学艺术与心理的关联并在《南京日报》发表系列文章,被南京团市委邀请从事心理咨询工作——这是他与“心灵”打交道的起点。而真正让他与精神障碍群体深度联结的,是哥哥的经历。

“我哥哥18岁时患上精神分裂症,如今70多岁,一生都在精神病院里被隔离。”郭海平的语气里藏着隐痛,“我见过太多这样的家庭,一旦有人被诊断出精神疾病,几乎就是毁灭性的——不是疾病本身无法对抗,而是我们没有找到与他们相处、让他们融入社会的方式。”2006年,他走进南京祖堂山精神病院,与精神障碍患者共同生活了三个月。当看到他们用画笔勾勒出未经修饰的精神世界时,他“像发现了美洲新大陆”:“那些密集的线条、跳跃的色块,是他们与世界对话的语言,更是艺术最本真的生命力。”

这份触动,让他下定决心将“自救”的艺术,变成“他救”的工具。“我对常人艺术早已失去信心,大家总在经验里打转,忘了创造的本质。但这些群体的创作,没有技法束缚,只有灵魂的自由表达——这正是艺术该有的样子。”

深耕:从1间画室到1000平中心,在偏见中开辟道路

郭海平的原生艺术事业,起步于一间临时画室。2006年,南京祖堂山精神病院的小房间里,他为精神障碍患者提供画材,看着他们在画布上释放情绪;2010年,他在江心洲建起艺术机构,彼时的支持多来自民间;2014年,在残联助力下,他突破重重阻碍,在建邺区凤馨苑社区创建中国首个社区原生艺术工作室——这是原生艺术从“院内”走向“社会”的关键一步。

如今,位于南京白云亭文化艺术中心的原生艺术中心,已拥有1000平米空间,成为亚洲规模最大、功能最全的原生艺术平台。“鼓楼区政府给了我们门面房,从1间小画室到1000平中心,每一步都离不开南京的包容。” 郭海平感慨,原生艺术的生长需要“好的人文生态”,而南京的“博爱”精神,恰好为其提供了土壤。

19 年来,中心已为数千位精神障碍人士提供服务,签约24位原生艺术家。他们的作品不仅走进米兰、纽约、巴黎的国际舞台,还曾亮相哈佛大学“中日原生艺术展”。但郭海平始终记得,这份成绩背后藏着无数艰辛:“社会对精神障碍群体的偏见,是最大的障碍。我们花了十几年,才让‘原生艺术’从‘小众’走到‘被看见’。”

赋能:江苏文艺力量的托举,让原生艺术扎根生长

“原生艺术能在南京生根、在江苏发展,离不开这片土地的文艺滋养。”采访中,郭海平多次强调,江苏作为文化大省,为原生艺术提供的不仅是“空间”,更是“认可与支持”的文艺生态——这种支持,来自政府部门的政策助力,也来自文艺界的包容接纳。

从政府层面来看,江苏各级部门的联动支持,是原生艺术“破圈”的关键。“最早2014年,省残联就看到了原生艺术对精神障碍群体的价值,帮我们突破‘进入社区’的难关。”

郭海平回忆,当时要在社区建立原生艺术工作室,面临着“居民不理解、场地难协调”等问题,是残联主动对接社区、沟通居民,才让中国首个社区原生艺术工作室落地建邺区凤馨苑。此后,鼓楼区政府提供1000平米门面房打造原生艺术中心,南京市政府通过“南京周”等文化平台,将艺术家的作品推向米兰、纽约等国际舞台——“这些不是单个部门的‘单打独斗’,而是江苏文艺工作‘协同发力’的结果,从场地、政策到推广,一步步帮我们扫清障碍。”

更让郭海平意外的是,江苏传统文艺界的包容与认可。“一开始我很担心,江苏传统文化底蕴太厚,传统艺术界会不会排斥这种‘非学院派’的创作?”但现实很快打消了他的顾虑:江苏省多位著名国画家看到原生艺术作品后,不仅深受感动,还明确表态“要全力支持”;不少传统艺术家主动走进原生艺术中心,与精神障碍艺术家交流创作,甚至为他们的作品提出建议。“他们没有用‘专业技法’去评判,而是看到了作品里的‘真心’—— 这种接纳,比任何政策都更让我们有底气。”郭海平说,这种包容恰是“文艺苏军”精神的体现:不固守传统,愿意为新兴艺术形式留出空间,让不同形态的艺术都能生长。

如今,南京原生艺术已成为江苏文化一张“特殊名片”——从社区工作室到国际拍卖舞台,从帮扶项目到文艺新业态,这份成长的背后,是江苏文艺事业对“多元价值”的尊重。“其他城市想复制我们的模式,难就难在没有这样的文艺生态。”

郭海平感慨,江苏的文艺土壤不仅滋养了传统艺术,也让原生艺术这样的“小众创作”有了扎根的可能,“这不是简单的‘帮助’,而是把我们当成江苏文艺的一份子,一起推动文化的包容与创新。”

抉择:拒绝哈佛收藏与同意拍卖,守护的是“精神价值”

在郭海平的原生艺术之路上,有两次关键抉择,始终围绕着“价值”二字。

一次是哈佛大学的收藏邀请。几年前,哈佛邀请南京原生艺术中心举办展览,学术研讨会反响热烈。展览结束时,哈佛提出收藏几位艺术家的“创作高峰时期作品”——这些作品是中心10年历程的核心文献。“他们说会给费用、发证书,但我婉拒了。”郭海平的理由很坚定,“我的目标是建中国第一家原生艺术博物馆,这些作品是文献,是博物馆的灵魂,不能卖。”

另一次,则是同意将许建的作品纳入此次亚洲首场原生艺术拍卖。“我其实很心疼、很伤感。”郭海平坦言,他本不愿纯粹的精神创作被贴上“经济价格”标签,“但我们是公益机构,要生存,艺术家也要生存。”此次拍卖的意义,在他看来远超商业本身:“这是原生艺术首次进入二级市场,能让公众真正看见这个群体的创造力——比经济价值更重要的,是让他们从‘帮扶对象’变成‘价值创造者’。”

愿景:100 年的事业,要建博物馆与 “精神家园”

采访中,郭海平多次提到两个未完成的理想:建中国第一家原生艺术博物馆,以及打造原生艺术社区。

“现在的原生艺术中心,已经很接近博物馆了,只是投资和软件还没到位,等时机成熟就升级。”而原生艺术社区的构想,更藏着他对精神障碍群体的深切关怀:“他们的思维、精神属性和常人不同,一味让他们‘融入社会’很难。我想为他们建一个‘精神家园’,让他们在熟悉的环境里生活、创作,这才是真正的接纳。”

他深知,这份事业急不得。“原生艺术要让中国人完全理解、尊重,至少需要100年。”郭海平笑称,自己做了19 年,才觉得“刚刚开始”。今年10月,南京原生艺术中心将举办国际原生艺术大展,邀请全球专家学者参与;未来,他希望能为后人打下基础,让原生艺术成为 “推动社会包容的力量”。

“这些作品是国宝,是中国人精神世界的珍贵记录。” 郭海平望着拍卖会上那些画作,眼神坚定,“我这辈子就做这一件事——用原生艺术,让更多人看见精神障碍群体的光芒,让他们不再被隔离、被遗忘。”

从精神病院的临时画室到国际拍卖舞台,从个人的艺术自救到群体的生命赋能,郭海平用19年证明:原生艺术不仅是一种创作,更是一种“看见”——看见差异,看见价值,看见每一个生命都该拥有的、自由绽放的权利。而这条漫长的路,他仍在坚定地走下去。

扬子晚报紫牛新闻 戎毅晔

视频 戎毅晔 杨泽华 熊越