书超江苏 | 江苏书法“绝世高手”榜:枝山草书天下无,妙酒岂独雄三吴

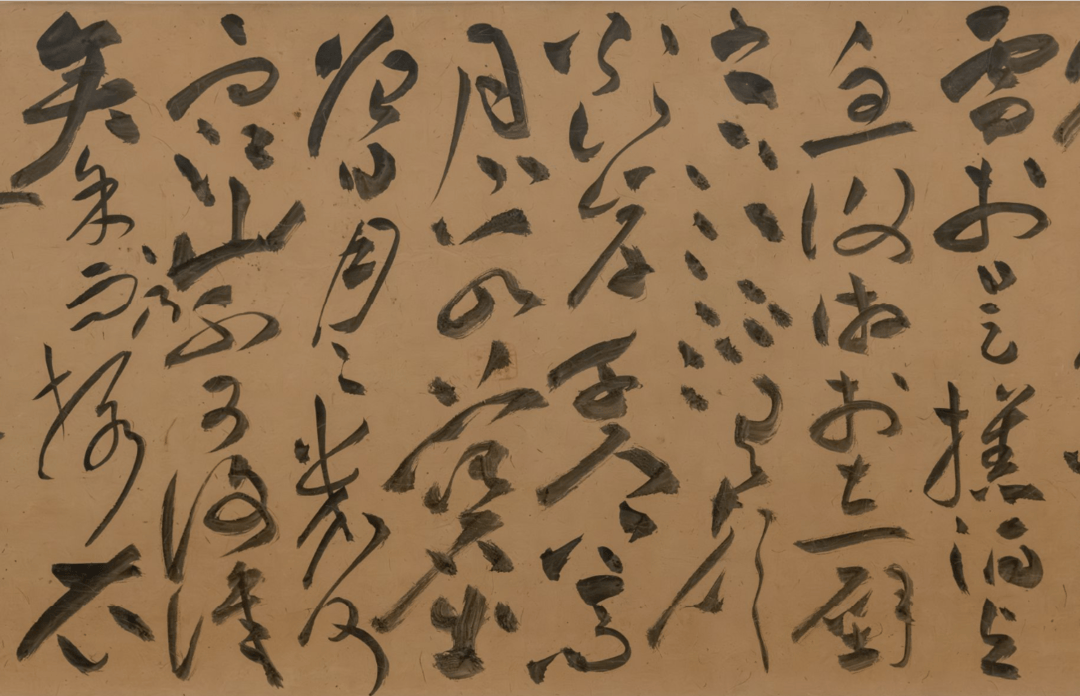

祝枝山《前后赤壁赋》局部,其中可见,他将笔画简化成“点”。

1082年秋冬,苏东坡两游赤壁,留下两篇文赋,游赤壁自此成为著名书画题材。王诜、李嵩、文征明等不同时代的画家都绘制过苏东坡游赤壁图,而历代书法家如董其昌、沈度、赵孟頫等人也曾以不同书体书写苏东坡的“前后赤壁赋”。

在上海博物馆,藏有一件明代书法家祝枝山的十米长卷《前后赤壁赋》。这是祝枝山草书代表作。祝枝山有“明代第一草书”之誉,有人以“枝山草书天下无,妙酒岂独雄三吴”来称赞他。对于这幅作品,江苏省书协副主席常汉平也极为称道。

常汉平说:

祝枝山,苏州人。明代中期著名的书法家,各种书体都写得很好,尤其擅长大草。他是明代吴门书派第二代书法传人,也是中国书法史上少有的狂草大家。

他的大草继承了张旭、怀素尤其是黄山谷草书的精髓,看上去不那么连绵,笔画与笔画之间上下牵连比较少,但是非常难认,为什么会这样呢?一个是他的草书比较简洁,他用一些非常微妙的娴熟的动作,进行简化处理;另外一个呢,他通篇的章法,无行无列,呈现为一个整体,我称之为一体化的章法构成,打破了一行一行书写的格局,行行之间相互有穿插的。

苏东坡在《后赤壁赋》的原文里面有“江流有声,断岸千尺”,在祝枝山作品中有一片字,他用点来代替,就是写了很多的点,他也把一些横划,简化成点,浓缩成点,这样一来,一片点布在作品当中,看上去很有趣,也很有戏剧性,你看他是点,仔细再辨,里面还有一些小动作,是若干个笔画的浓缩。很有意思。这种章法形式对后来的书法尤其是草书产生了很重要的影响,它突出了作品的整体的视觉样式,使作品产生了极大的视觉冲击效应,同时作品也产生了戏剧性,让人一眼并不是看到字,而是看到整幅的洋洋洒洒的汪洋恣肆的那种氛围。他写出了苏东坡作品当中的乱石穿空、惊涛拍岸,具有极强的艺术感染力。

扬子晚报/紫牛新闻记者 冯秋红 臧磊

视频:雍茜如

校对 胡妍璐