中西艺术思想异同——由罗丹沉思者像和北魏思维像谈起

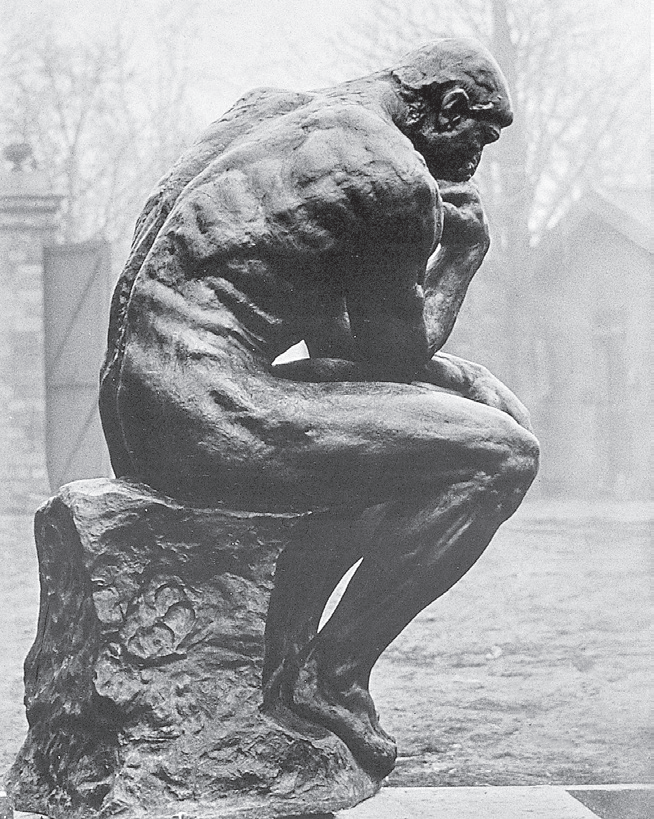

试把罗丹的沉思者像和中国的北魏思维像摆在一起来看,您便会发现二者在思想的方式上迥然不相同,一个是满头大汗地在想,一个是悠闲自在地在想。前者的精神状态是紧张的,所以全身的筋肉都在用力气,尤其是胫腿部分筋络偾张,形势危急,从一个中国人或东方人的眼中看去,我们每每不禁地要问一声,思想亦要这样吃力的吗?这样紧张地苦苦追索,真理就会为我们捕捉到吗?说不定正会因此而失之交臂!

回头看一看北魏思维像,那姿态就“从容”多了,半跏趺而 坐,支颐而思,意态十分自在,不但不肌肉紧张地去想,面上还分明想呈现出一种了悟后的欣悦微笑。我以为这两尊思想像的意态表现,亦能从某一个角度透露出中西艺术思想底色的不同。

罗丹

Auguste Rodin

1840—1917

《沉思者》

1903 年,青铜

189cm×98cm×140cm

法国巴黎罗丹博物馆藏

罗丹沉思者像的精神状态十分紧张,

筋肉用力、筋络偾张,形势危急。

北魏思维像

半跏趺而坐,支颐而思,

不仅意态自在,脸部还呈现出了

悟后的欣悦微笑。

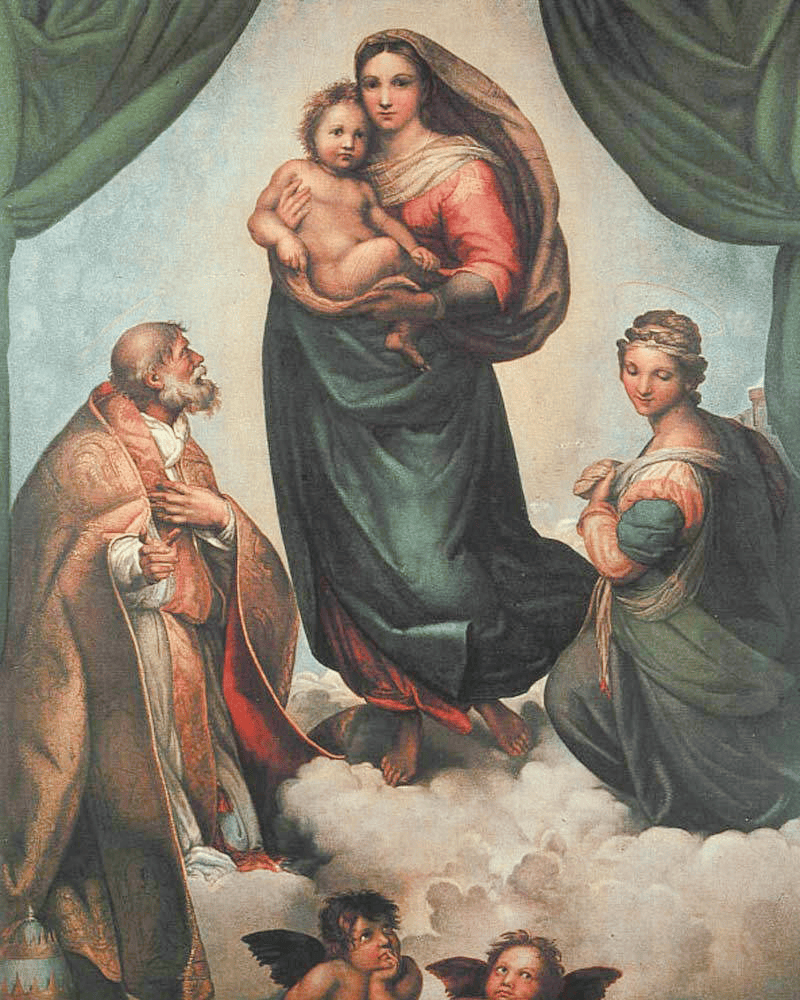

譬如说,西方人画一个天使,多半要给他插上一双翅膀,他们的想法非常踏实,没有翅膀怎么能飞翔呢?中国人或东方人就思有别径,何必身插羽翼,只需驾一朵云彩就行了,人在云中即是仙,显然是空灵多了。

拉斐尔(Raphael,1483—1520)

《西斯廷圣母像》, 约1513-1514年

油彩,画布

265.4cm×195.6cm,

德国德累斯顿国家艺术收藏馆藏

画中的小天使插着一双翅膀,

让我们看到西方人踏实的想法。

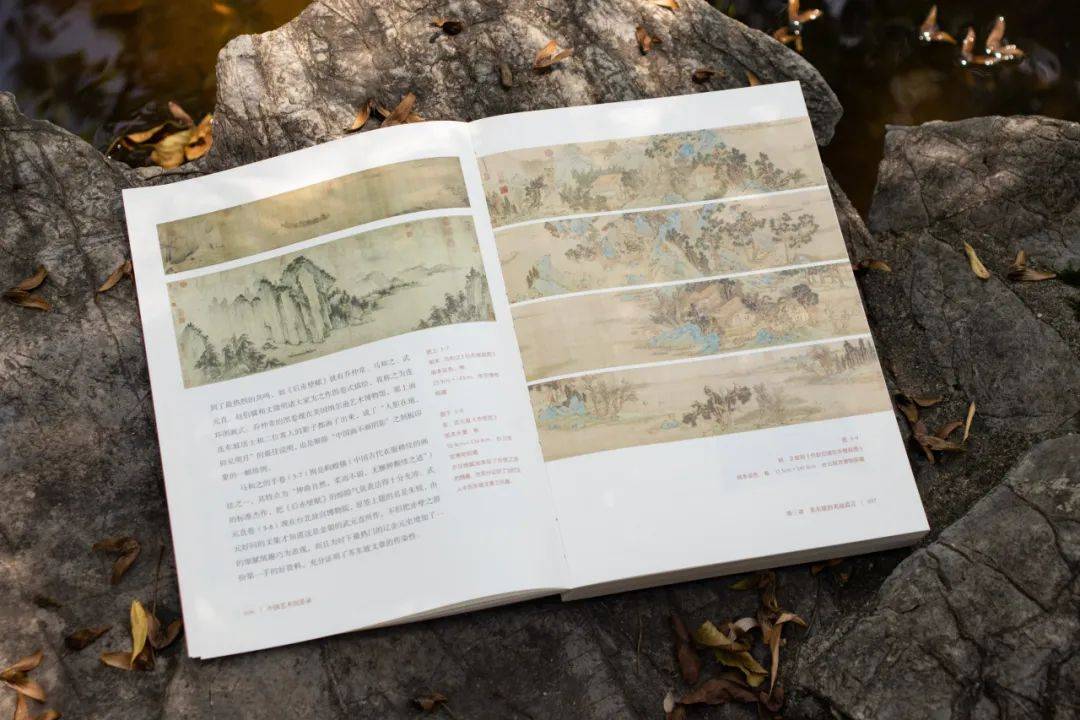

西方人画画,不论其为人物、静物、风景,都态度踏实,而且好采取大自然的一角一隅。以风景画为例,不但比例正确,而且光线色彩逼真,画成之后,还一定在四周给它钉上一个镜框,嵌在墙上就等同在室内打开了一扇窗户,透过这扇窗户,您就可以看到花园中的一角芬芳。

中国人在这方面别有会心,不以割取大自然的一角一隅为满足。以山水画为例,他的用心是要摄取山川云树的大全,而不是只窥伺真实自然的某一部分,北宋的巨轴山水画和南宋的山水诗意小品都可以现身说法证明这一点。中国艺术的追求在全,西方艺术的追求在分,这在西方画的装镜框和中国画的裱中堂上也可以透露出一点消息来。

西方人务实,一切都要剖析来看,罗丹的《沉思者》就是由解剖学的立场而如此表现的。中国人好统摄起来看,所以挂一幅中堂就山川云树无不归纳入宇宙秩序中。西方哲人如培根便主张人要征服自然,而且说:大自然是最狡猾的东西,一定要把它套上夹棍逼它的口供。中国人则不如此想,一心只想与大自然和谐相处。三才者,天地人;万物皆吾与也,一一都在说明这种和谐而非对立的观点。基本观点不同,在艺术的表现上亦迥异其趣。对此,钱穆先生很有意思地说过:“西方的哲学是跨前一步的想法,而中国哲学则有退后一步的想法的趋势。”

跨前一步想,和自然迎面相对,所以要征服它、驾驭它、解析它;退后一步则面前道路广阔,把自己融合在天地自然之间,因之要与它和谐,要与它合而为一,正是由于此,西方人对艺术家只要求匠技的高超,不像中国人对艺术家还要求全人格的完美。文徵明说:“人品不高,用墨无法。”这在西方的观点是很不好明白的,因为分明是两码子事,一个人在事实上尽可以行为不检却又学有专长,但是中国人在这方面要求得完整而苛刻,因为他别有会心。

所以西方人在他的作品上每每是只签个名便了事,而中国人则还要附上一段诗词,因为他所表现的是一个意境。西方人是为自然照一张相,所以有“艺术是上帝的女儿,大自然的妹妹”的说法。中国人则是借山川之启发,写自己一段笔墨,这也是西方艺人一遇到彩色照相之发明,立刻竞向“不似物相” 之大道狂奔,而中国艺人仍画他的梅兰竹菊弦歌不辍的原因,因为他原来就不为写实。

从紧张地想到怡然自得地想,从长一对翅膀到驾一朵云,从签一个名到附一段诗,从照一张照片到写一个意境(在这里我们想到了山水画上的长卷),还有技巧本位的评价和全人格的完美要求……处处都显示出中西艺术在思想底色上有若干的差异。然而这当是由于二者历史文化迹辙发展之不同,才表现出这些有趣的对比,因而更增加了相“比”益彰的美丽!

尽管中西双方的历史的发展迹辙有异,但退后一步来观察,人总是人,在艺术上到底血脉相通,不但人同此心、心同此理,而且艺术高诣并无国界,东方人一样能欣赏西方的交响乐章,西方人亦对中国宋代山水画幅赞美不置。

在这种中西艺术同心相映的趣例中,我获得启示无量。1971 年,我过欧亚交界的伊斯坦布尔,在托普卡帕博物馆中,看到了一幅以同心圆作构图的睡猫,我冲口而出地惊呼了一声,说:“什么时候你们把我们台北故宫博物院沈周的猫图挂在这里了 ?”

《同心圆睡猫》

土耳其托普卡帕博物馆藏

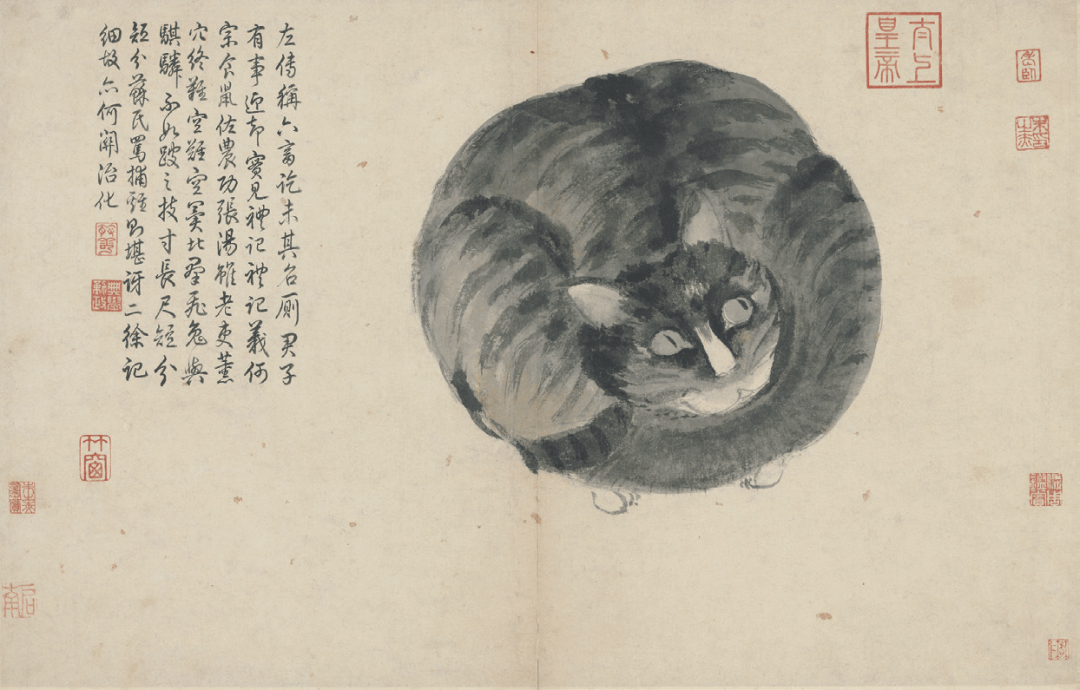

明,沈周

《写生册:猫》

54.5cm×34.8cm

台北故宫博物院藏

伊斯坦布尔托普卡帕博物馆所挂的“神猫”,与明代沈周写生册的“猫图”构图极为相像,真是东西艺人此心同了。

陪我的馆员显然流露出不怿之色,立刻抢着接上了腔:“这怎么会是你们的猫图,这是我们的神猫,有它在此挂着,我们这里二十八个大厨房,就没有一只老鼠敢出来偷东西吃 !”

是不是真的有这么灵验,我不敢就此相信,但一点也不假的是,这两幅蜷成一团的猫,真是画得一模一样。这本是猫的常态,天略寒冷一点,它就蜷曲在一起,全身是一个大圆,头部又是一个小圆,盘尾仰头,天然地形成了一个同心圆的构图,若不是沈周的猫图上面有乾隆题诗,伊斯坦布尔的猫有土耳其文的签名,还真不容易区分东西。试想远隔八九千公里的距离,彼此又素不谋面,而竟然会完全相似,真是东方有艺人出,此心同,西方有艺人出,此心同了。

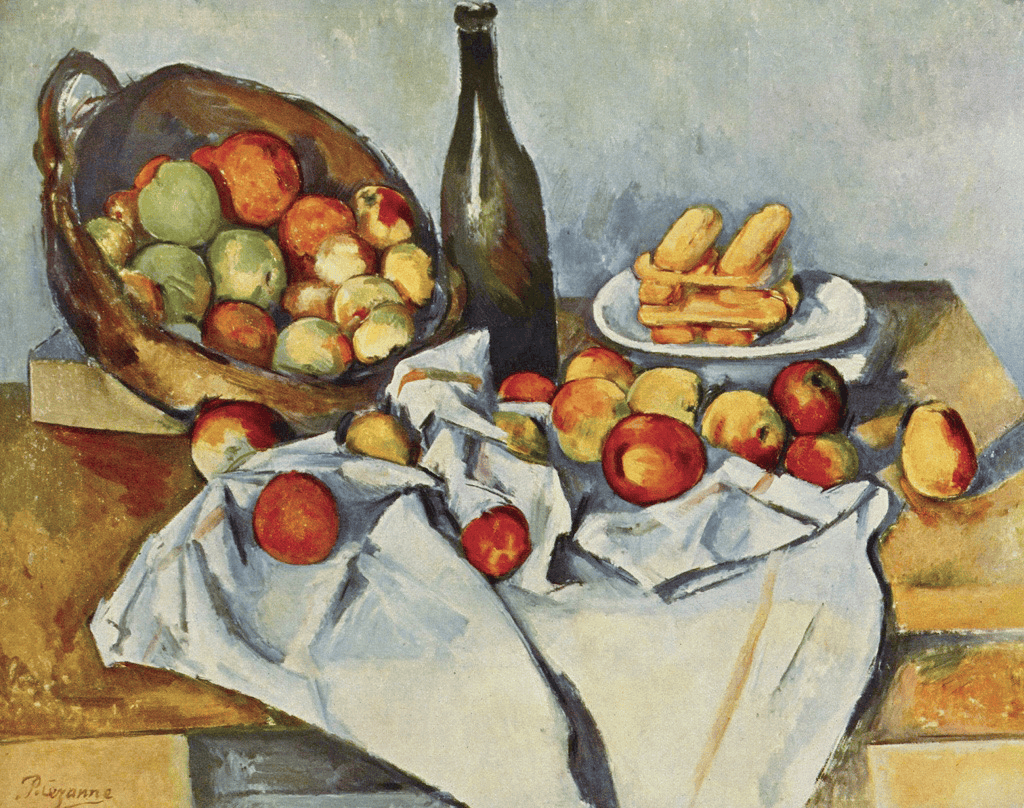

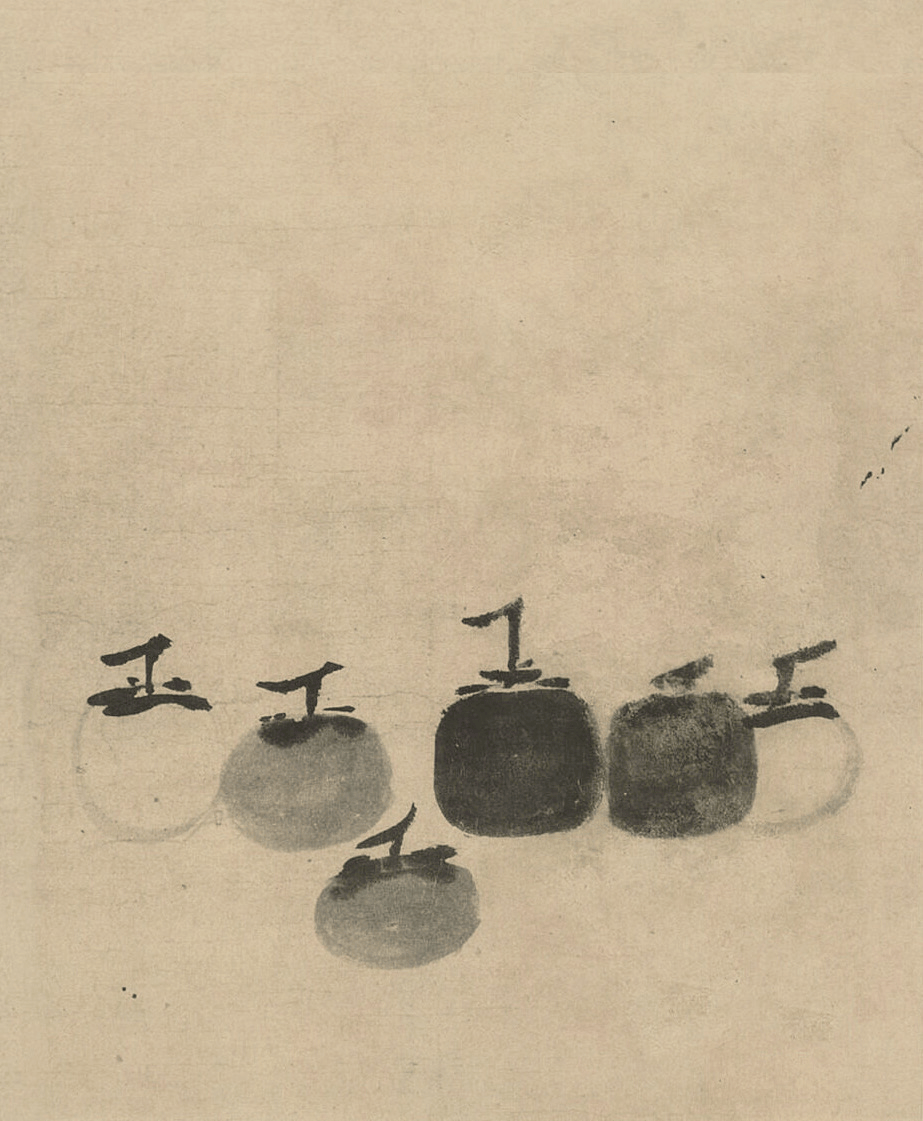

更有趣的是塞尚对静物苹果的深刻描绘和中国南宋画家牧溪同一追求。塞尚被西方人称为近代绘画之父,他为了要描写出苹果的永恒性,每每苹果在静物台上都被观察得已经腐烂,他仍执笔描绘不辍。这是画史上有名的故事,因为他不满足于只追求到表面的浮光掠影。同样,中国的牧溪和尚,他有墨色的《六柿图》传流于世,看他用笔的深意、用墨的层次,艺术家鉴赏家大都同意这样的评语:“山川变易,图画长存。”可知地无分东西欧亚,时无分中古近代,艺术家对事物永恒的追求是一样的。

塞尚《苹果与酒瓶》

80cm×165cm

1893年,油彩画布

美国芝加哥美术馆藏

南宋,牧溪《六柿图》

纸本水墨

日本京都大德寺

龙光院藏

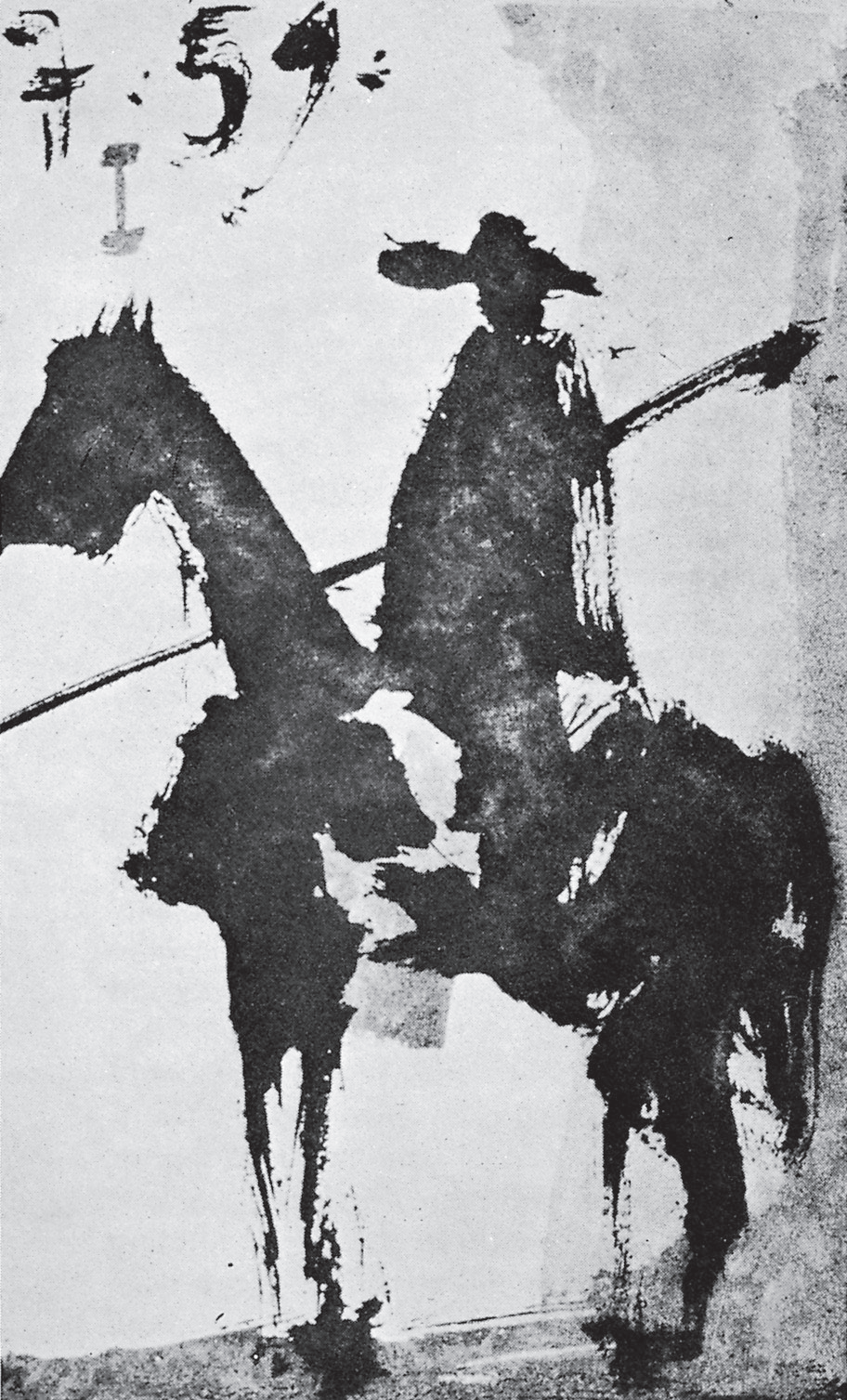

塞尚是19世纪的后印象派大师,比他更近的还有1973年才逝世的毕加索,他曾画了一幅牧者的人像,一个人手执长竿骑在马上,试以这幅画和梁楷的《泼墨仙人图》来相比,一个是13世纪的出家人,一个是20世纪的大艺术家,一个生在亚洲中国,一个生在欧洲西班牙,所画的画材又不相同,然而多么动人深思,因为两幅画摆列在一起,一无舛错,都是要表现他们思想上、心腹中的淋漓笔墨!

毕加索 Pablo Picasso

1881-1973

《泼墨人骑图》

南宋,梁楷

《泼墨仙人图》

纸本,册页

48.7cm×27.7cm

台北故宫博物院藏

毕加索的《泼墨人骑图》与宋代梁楷的《泼 墨仙人图》同样是在表现思想上与心腹中 的笔墨,故题材虽然不同,两画并排却一 无舛错。

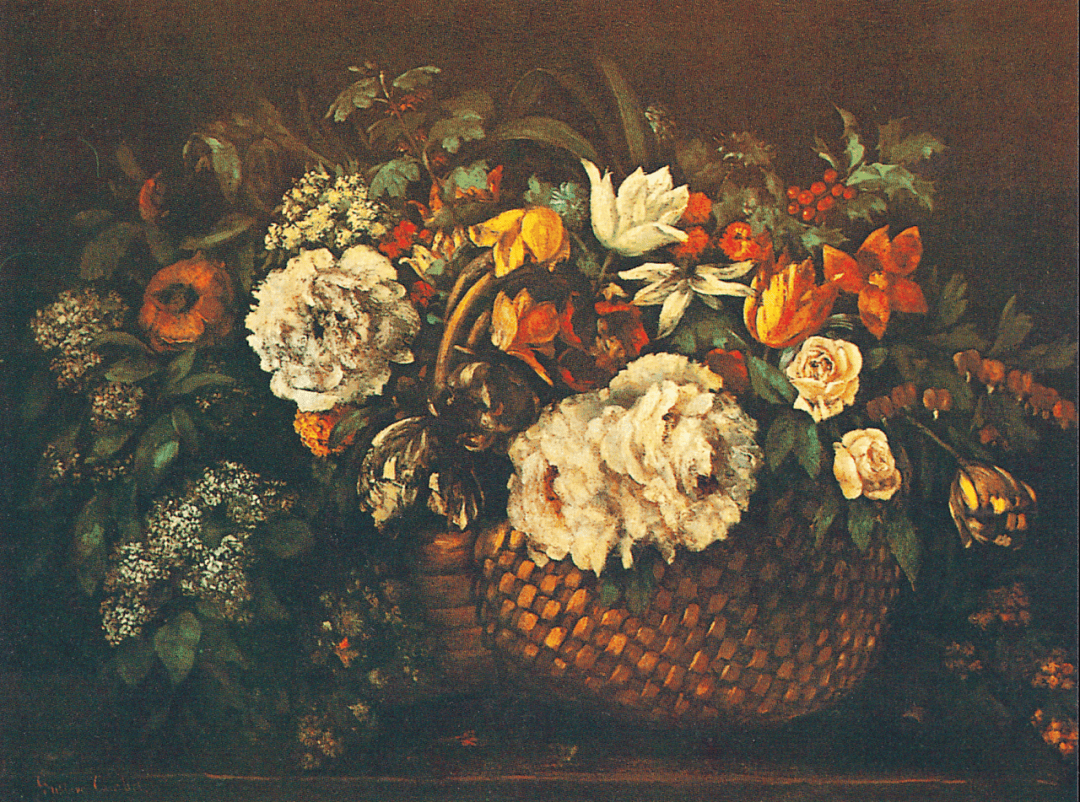

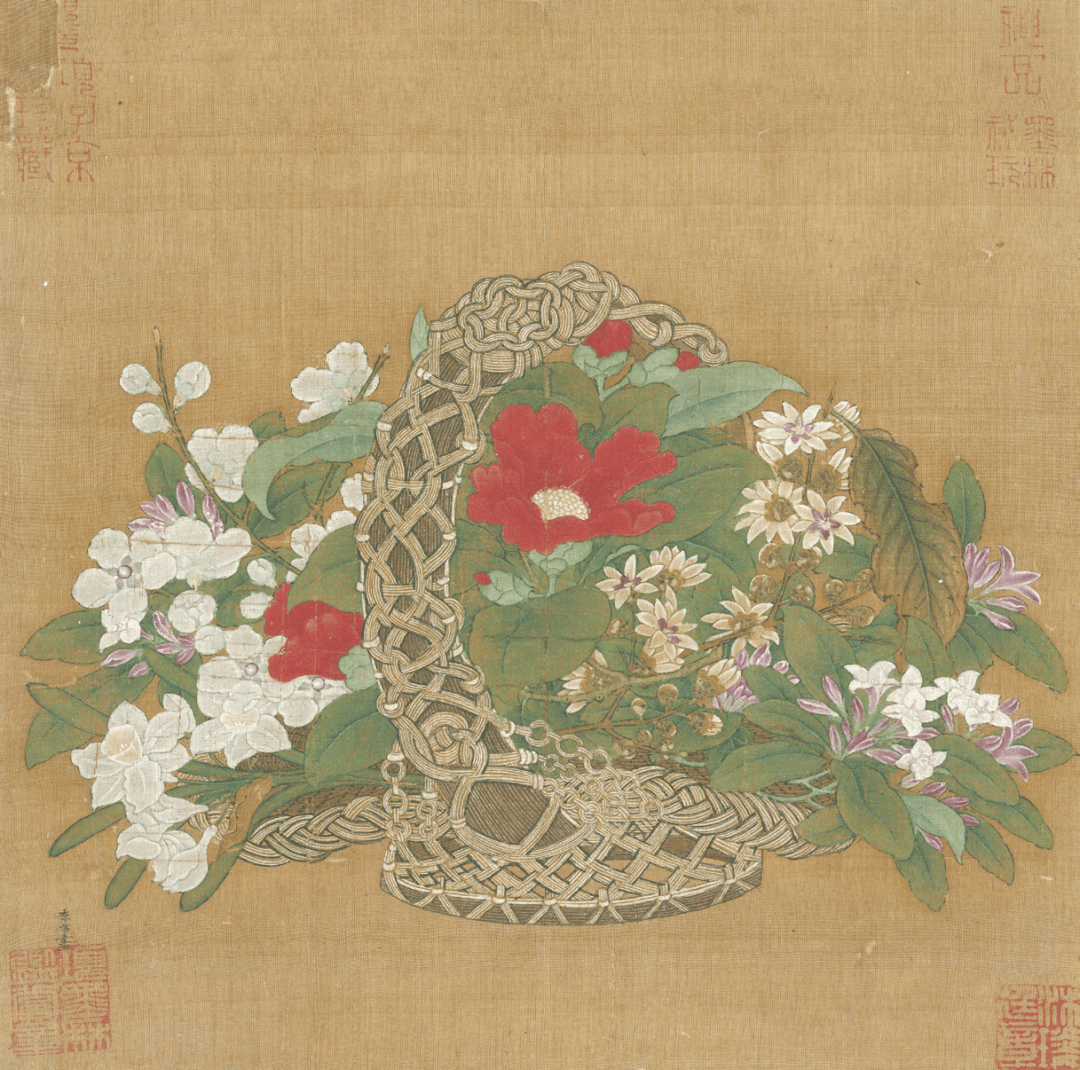

至于库尔贝和李嵩的心思相通就更显然了,两个人都画鲜花,库尔贝是法国的写实派大师,李嵩则是南宋的宫廷画家,两人地域不同,时代不同,而所画的花卉、花篮何其形似神肖,两两相比,许多鉴赏家都惊讶不置。

库尔贝

Gustave Courbet

1819—1877

《花篮图》,1863 年

英国格拉斯哥

开尔文格罗夫美术馆藏

南宋,李嵩

《花篮》

绢本设色

26.1cm×26.3cm

台北故宫博物院藏

其他如日本大画家葛饰北斋的《自画像》,和中国陈老莲的《倚杖闲吟图》同一婀娜,我常常就以为这正是陈老莲的自写真,两个艺人不同地域又不同时代,又没有交往,而竟然表现得如此同心而逼真,真令人啧啧称奇!

葛饰北斋

Katsushika Hokusai

1760-1849

《自画像》

纸本水墨

54cm×25.5cm

美国国立亚洲艺术博物馆藏

明,陈老莲

《倚仗闲吟图》

轴

79.3cm×31.7cm

台北故宫博物院藏

德国的大画家丢勒,他画的兔子栩栩如生,全世界都倾仰得不得了。中国在北宋时,有一位大画家叫崔白,他在有名的《双喜图》上也画了一只兔子,同样之生动,若把这两只毛兔并列在一起,你就会知道,时代不同,地域不同,工具不同,而所表现的主旨却完全相同,这使我们悠然体会到,艺术上的追求,最核心的部分,一定超越世俗、地域与时间。

丢勒

Albrecht Dürer

1471-1528

《野兔》,1502 年

不透明水彩

奥地利维也纳

阿尔贝蒂娜博物馆藏

北宋,崔白

《双喜图》(局部) 绢本,轴

193.7cm×103.4cm

台北故宫博物院藏

从罗丹的沉思者像和北魏思维像的形态表现上,我们先看到了中西艺术思想底色之异,但是在比较伊斯坦布尔之猫和沈周的猫、塞尚对苹果的描绘和牧溪《六柿图》等画作时,我们又很清楚地看到了中西艺术思想的相同。而且前者相异,是基于历史文化的迹辙不同而形成,后者的相同却是基于“人同此心,心同此理”的更大基础之上。世界大公园若只开一种颜色的花,那又有什么可以观赏的呢?正要万紫千红,交相映发,意趣横生,共成艺术王国五彩缤纷的世界大同。

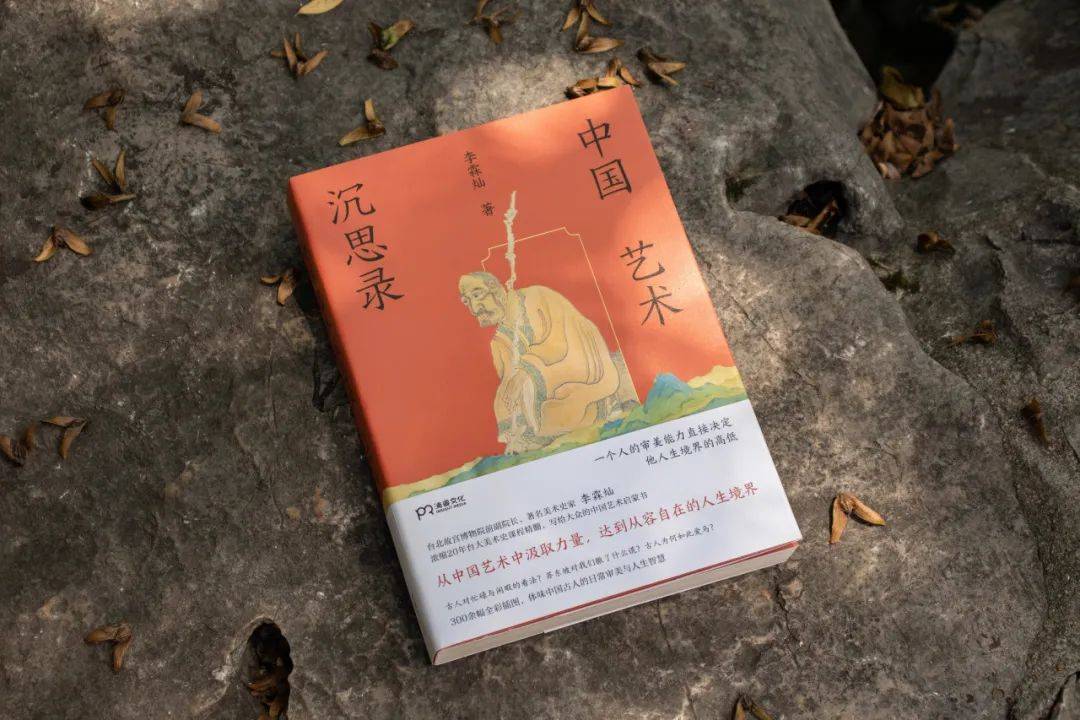

【新书推荐】

《中国艺术沉思录》

李霖灿 著

浦睿文化|湖南美术出版社

2025-8

普通人如何在日常生活中欣赏艺术,得到美的享受?

台北故宫博物院前副院长、著名美术史家李霖灿先生写给大众的美学启蒙书,以诗意灵动的笔触、生动的故事见闻、专业的学术功底,拉近普通读者与静态、遥远、陌生的艺术作品的距离。作者选取了古画、书法、陶瓷、石头、线条、墨韵等22个有趣的主题,涉及作品门类、技法表现、人物、意境等多个欣赏维度,串联起300多件珍贵文物,抽丝剥茧,循循善诱,细致分析艺术作品美在何处以及如何体会与欣赏这些美感。

在作者看来,人间万事万物,无不是画,皆可用欣赏艺术的眼光去感受。通过欣赏艺术,可以看见历史,深入中华文化的根源,亦可以领悟人生,发现平凡日子中的无限乐趣。