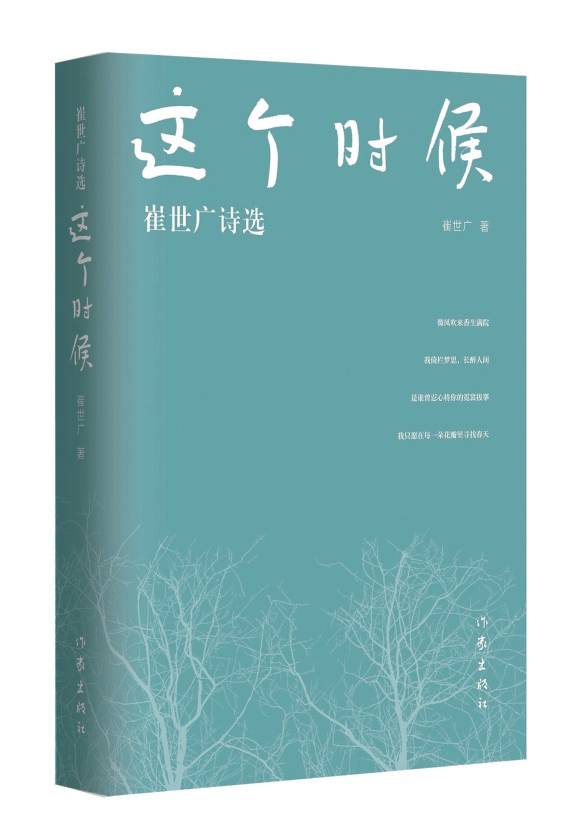

诗中有笔,书中有韵,书法家崔世广新诗集《这个时候》近日出版

书法名家崔世广的新诗集《这个时候》近日面世。崔世广的书法作品曾多次获奖并被多家博物馆、专业书画机构收藏,他还身兼民盟中央美术院副院长、临汾分院院长及山西省书法家协会副主席等职。书法创作的同时,他也一直坚持在诗行间探索与跋涉。《这个时候》汇集了崔世广2017年至2024年间创作的近百首诗歌,有评论描述:他的诗既有传统书法的遒劲筋骨,亦不失现代诗的轻盈灵动。

“书为心画”“诗言志”,书法与诗歌,是否也是崔世广与自己对话、寻求内心和解的途径?面对北青报记者的提问,他坦言书写与诗歌对他来说,本就是一种日常:“比如有时会抄写李白或苏东坡的诗,边写边揣摩诗人彼时的境遇,对照自己当下的感受。尤其离家在外,旅途颠簸难免滋生孤独,沉浸在书写与诗意中,极易与古人共情,很多负面情绪就在这个过程中悄然消散了。”

对当下心境

做一份诚实记录

北青报:请问您出版诗集《这个时候》的初衷是什么,为何定名“这个时候”?

崔世广:出版这本诗集,是源于平日的积累。这些年我总在四处走,途中的所见所闻,不断让我有新的想法和感受,我就随时把它们记录下来。写得多了,就觉得还是该把这些脚印般的文字好好梳理归纳出来,算是给自己这段创作历程一个交代。

至于为什么叫《这个时候》,也没有多么复杂的考量。我走到哪儿,有了感触就随手记下,这些句子本就很随性。我想现代诗嘛,名字也不必搞得那么宏大深奥。“这个时候” 很直白,人家一看也明白,也是对当下心境的一份诚实记录。

北青报:您是如何走上书法和诗歌创作道路的?哪些人物或事件对您产生过深远影响?

崔世广:书法是从小受爷爷的影响比较多。他是乡里的文化人,写春联、题字,都是我爷爷执笔。我在他身边长大,耳濡目染,几岁的时候就开始涂鸦,那种墨香混着旧书的味道,成了我童年最熟悉的气息,不知不觉就爱上了书法。

至于诗歌,也是从小就喜欢。小时候学了很多古诗,总是被那些工整的平仄、巧妙的押韵打动。后来接触现代诗,读到泰戈尔这些大家的诗特别感动,还有北岛、海子、顾城、舒婷等等,他们的诗,时至今日读起,还会有新的触动。我性格偏内向,若是没写诗,没借着朋友圈把这些诗句分享出去,那些想说的话或许就会永远藏在心里了。就像我写关于父母亲的诗时,发布前心里特别纠结,总怕看到的人觉得这些文字太私人。可犹豫再三,我还是按了发布键。没想到,朋友们看了反倒觉得我很真诚,也让他们更了解我,看到了我细腻敏感的一面。

书法的表达也是如此,每当心里涌起一些情愫,我总会挑选与之相契的内容去写,借着笔墨把我未曾宣之于口的心事说出来,让内心的压抑得到释放,这也是我个人的一个突破。

北青报:驱使您提笔(无论是写字还是写诗)最核心的动力是什么?是情感的宣泄、哲理的探索、美的追求,还是其他?

崔世广:这或许和先天因素有些关系,再加上从小的耳濡目染,总觉得写字是件特别有意思的事,不然也不会一写就是一天,能安安稳稳地坐在那里沉浸其中。

写诗也是如此,我性子偏感性,心里积攒的情感总需要找个出口宣泄,而诗歌恰好成了这样的载体。身边的一草一木在我眼里都是值得书写的美好——院子里攀爬的葫芦藤,家乡屋檐下跳跃的雀鸟……它们在我心目中都带着温度和感情,这些也都化作了诗里的字句。由这些景物常常会联想到更多,比如人和自然的相处,过去、现在与未来的勾连。说到底,写诗也是对自己内心的一番探寻和思考。

北青报:您写诗的创作灵感通常来自何处?是自然山水、历史典籍、人生际遇、社会百态,还是内心的冥想?

崔世广:这些方面的思绪其实都有,通常是先看到自然山水,目光所及之处,思绪就会飘向那些典籍里的记载,想起历史人物的人生际遇,然后就会不由自主地联想到自己,琢磨自己和这些跨越千年的人物之间,会不会有什么相通之处,那些藏在心底的感觉,是不是也有几分相似。这种跨越时空的共鸣,就催生出不少诗句。

对于社会百态我也常有思考,生活中发生的一些事件,总会在心里留下些个人想法,这些也都融进了诗里。我这个人本就爱胡思乱想,有时候想过的东西,过阵子又会自己否定掉,这种反复琢磨的过程,反倒让诗句多了些沉淀。

艺术之间的互通

最终都指向内心表达

北青报:古人论“诗中有画,画中有诗”,您如何理解“诗中有笔,书中有韵”?您的书法与诗歌之间是否也有着某种风格与韵律上的呼应?

崔世广:苏东坡说王摩诘“诗中有画,画中有诗”,其实说的是艺术之间的互通,最终都指向表达内心。

说到记录的习惯,我其实是受了书法家沈鹏先生的影响。我在沈鹏先生身边多年,观察到他外出时,口袋里总会带着一支笔和一个小本子,随时把涌上心头的感想记下来。久而久之,我也学着先生的样子,养成了这样的习惯。把路上那些稍纵即逝的零星想法及时记下来,之后再慢慢整理。我想,这大概就是所说的“诗中有笔” 吧。

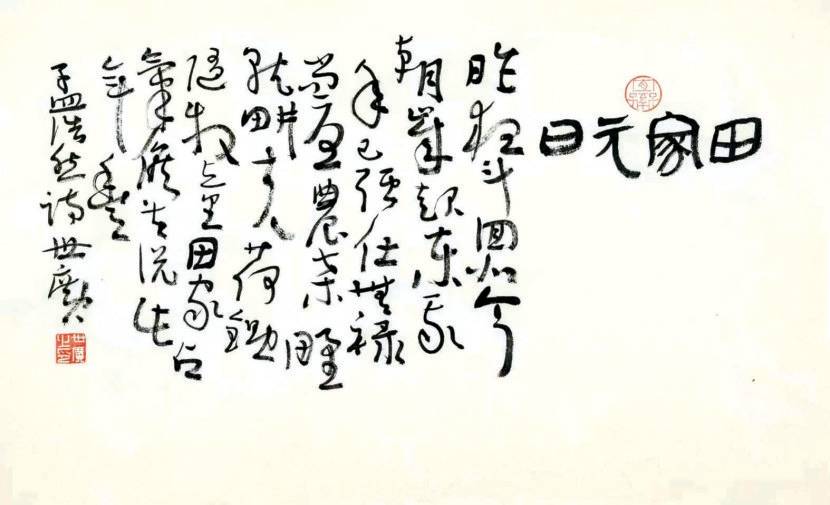

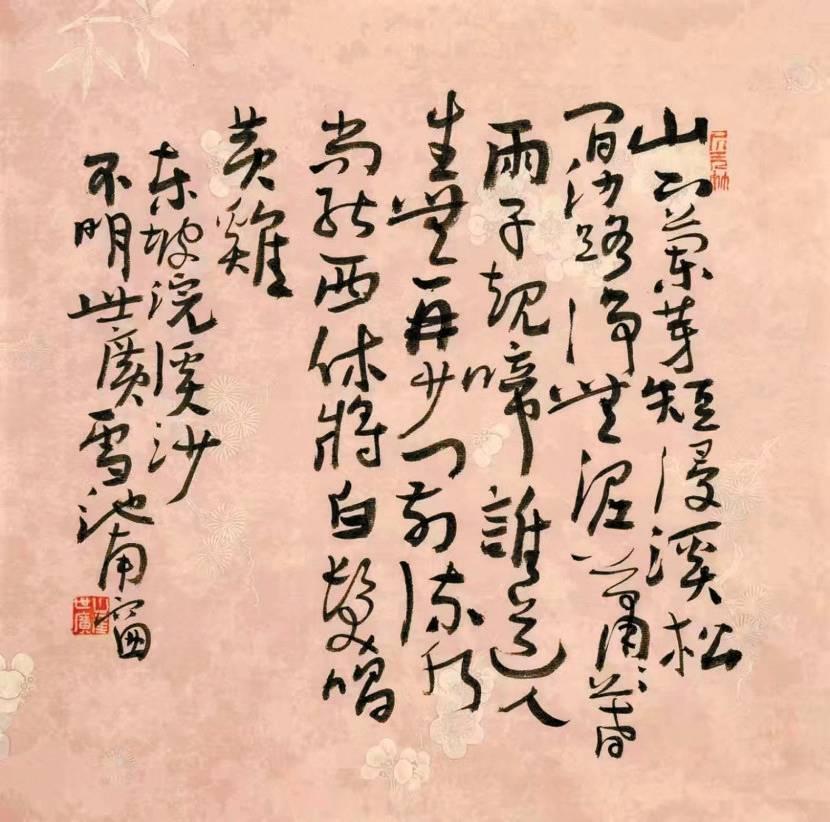

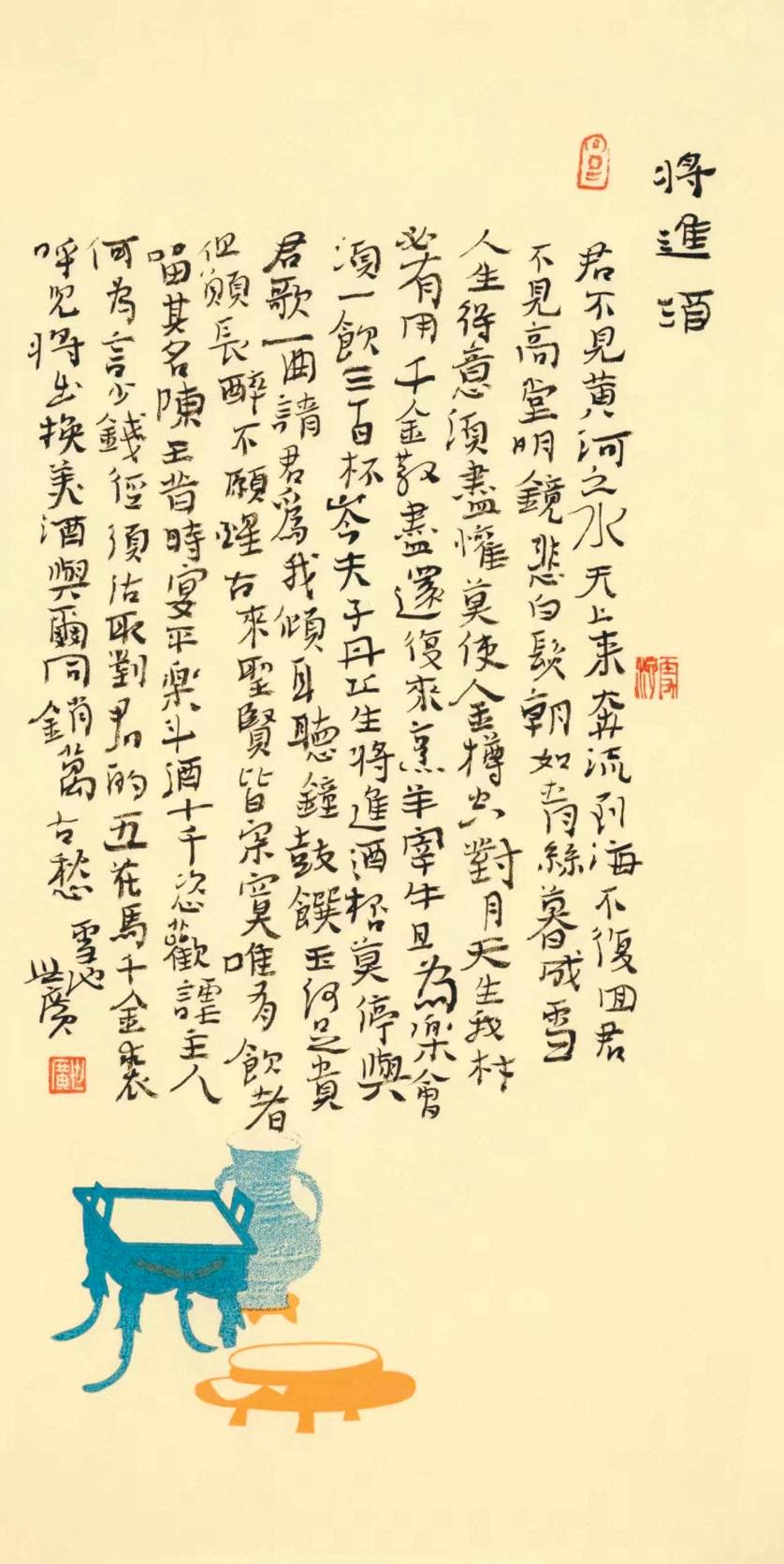

而“书中有韵”,就更有说头了。一篇书法作品的章法布局,笔墨的浓淡枯湿,那份流动的韵味都特别有意思,但同时也极难把握。我这本诗集中的书法作品,大多是楷书和草书,这是刻意为之。楷书沉静,草书灵动,一静一动,讲究的是动静等观。不过我的楷书并非一味追求规矩,里面融入了不少隶书、北碑的笔法,就是希望它能多些鲜活之气,有空灵的感觉。草书在我看来是最难的书体。诗有诗情、诗意、诗眼,其中诗眼最重要,是作者最想表达的,而草书便是那点睛之笔了。

北青报:书法和诗歌这两种艺术形式在您身上是如何相遇、融合的?它们对彼此产生了怎样的影响?

崔世广:书法与诗歌相融合的形式由来已久,古人更是将诗书视作一体。我最初是写完一首诗,再把它创作成书法作品,这种结合纯属偶然,却让我觉得十分有趣。后来便着意安排:根据自己的诗想表达的内容,去找契合的古人诗句,再用书法的形式呈现出来,我的第一本诗集《雪池诗墨》就是这样完成的。

在《这个时候》中,我也沿用了这种想法。比如《我的青年时代——主题书法展留句》里,我写下 “人生的角色变换更替,春色其实就在我们心底”,与之相配的,我用行草书写了牟融的诗句 “秋成准拟重来此,沉醉何妨一榻眠”。流水一去,落花成泥,两者结合非常有意境,我很喜欢这种方式,乐此不疲。

北青报:您临帖时会担心自己写得“太像”还是“太不像”?写诗时会不会担心“落入古人腔”?

崔世广:“太像”或“太不像”我都不怕,不过我临帖有时是故意不要临太像,我认为临帖还是要抓住它的“意”,它本身内在的那种质感。所谓的对临、背临,其实都可以意临,重要的是找到精髓,在大量的观察临写中去抓住书家的特点,这需要大量的积累和琢磨。当然,从技术层面来讲,把字临得形似并非难事,这是基础。但在此之上,不被形似束缚,去提炼出作品的精髓,才是最难的。毕竟,写得和原作一模一样,没有什么意义;但要跨过临帖这一步,直接去追求所谓的个人风格,那更是空谈。

在现代诗创作上,我确实深受古诗词的影响。有老先生、前辈说过,我写的现代诗里古诗的痕迹比较重。我也思考过这个问题,其实这跟书法一样,倘若你学过王羲之、苏东坡、颜真卿的书法,也研习过魏碑、隶书等,并能够灵活地将这些不同的风格融会贯通,那就是一种成功。同样,如果我能把在古诗中汲取的养分和我自己的表达习惯融为一体,形成自己的表达体系,那水准就会好很多了,这方面我也一直在努力,我相信自己会化解掉的。

北青报:诗歌与书法都是高度个人化的表达,如何做到让“私人化的笔墨与诗句”引发大众共鸣?

崔世广:想引发大众的共鸣,我认为是一定要学古,学古才能立今。诗歌与书法的创作,若脱离对传统的研习,仅凭个人主观表达肆意而为,肯定是行不通的。书法领域里说的所谓 “江湖习气”,恰恰是不临帖、不溯古的恶果。诗歌创作也是这样,现代诗虽在形式上突破传统,但情感的内核与表达的张力,仍需从古诗中借鉴,否则就会失去底蕴。那些历经千年的诗句,之所以至今仍能动人心弦,引发共鸣,不正是因为它们蕴含着的人类共通的情感与哲思吗?

最大的挑战

莫过于总觉得自己写不好

北青报:您每天的第一件“笔墨事”是什么?是写诗还是写字?

崔世广:不一定,没有一定之规。可能一整个晚上都在琢磨一首诗,到了工作室,就先把这首诗好好整理整理。我认为写诗和写字在我这是分不开的,有时候虽然是在练字,但脑子里还在想一些诗里面的句子。我很想把诗和书融合起来,希望能够达到浑然一体,互相滋养,彼此成就。

北青报:书法和诗歌创作都强调静心、专注。在信息爆炸、节奏飞快的当下,您如何保持这种“静”的状态?这种“慢工出细活”的艺术,对今天的人们来说,有什么样的价值?

崔世广:保持静的状态我认为挺难的,尤其是在大城市里。有时即便无人打扰,脑子里的念头却静不下来。每每这时只能跟自己对抗,这种对抗也要耗费不少力气。

写字静心确实是个好办法,起、行、收一点马虎不得,稍有分心立刻会显现出来。

书法里有大智慧。草书奔放,却字字有度;小楷规矩,却最神采飞扬。我在《钟繇小楷》里写的 “百里春风吹度,不如你曼妙恣意”,写起来就很是惬意,什么烦心事都忘了,何乐不为?

北青报:在长期的书法和诗歌创作实践中,您遇到的最大挑战是什么?如何寻求突破或形成个人风格?

崔世广:最大的挑战莫过于总觉得自己写不好。因为心中会不断地涌现出新的想法。在不断地学习,不断地重新认识古人后,认知得到更新,总让人不敢停下脚步。至于书法的个人风格,我认为是一场永无止境的追寻,需要用一生去摸索。

诗歌风格的塑造,更是难上加难。我如今能做的,就是尽力让我的诗里多一些生活气息——比如院子里那棵构树,门前攀爬的葫芦……都可以写进诗。我相信个人风格不是“设计”出来的,是你见过的山、遇过的人、吃过的饭,顺着笔墨自然而然就长出来了。

北青报:您曾经担任电视剧《书圣王羲之》副导演,主要做什么工作?据说您每年都会去嵊州祭拜王羲之,现在还去吗?

崔世广:《书圣王羲之》这部剧是写王羲之一生的书法故事,从幼年到老年,这中间需要大量的书法作品道具,包括他身边的家人、朋友、高士,都是极具盛名的书法家,剧中出现的字帖、人物写的字,都需要精心准备,我负责这件事;另外一件事就是对演员的书写培训。讲书圣的电视剧,写字的镜头肯定多,演员的执笔、写字时候的样子,都需要经过培训,我和他们一起学习。

王羲之的墓在嵊州,每年只要有时间我都会去看看,寄托我的敬仰和追思吧。

AI太懂事了

写不出停顿 哽咽 失措

北青报:您认为一件好的书法作品和一首好诗,最核心的评判标准分别是什么?

崔世广:如果上升到艺术理论层面,我想古人已经总结得非常到位了,比如蔡邕的《九势》、孙过庭的《书谱》、苏轼的《论书》等,都把书法的核心指向了“形神兼备”。诗歌方面的《毛诗序》《沧浪诗话》等也强调了写诗的核心在“真”与“味”。虽然说了很多,但我觉得最主要的还是要看能不能打动人。

比如李白的诗,千年过去,那种令人动容的感觉仍然扑面而来;优秀的书法作品也是如此,一眼望去就让人忍不住想凑近细品。当然一件书法作品或一首诗,有人喜欢,就有人不喜欢,但若能得到大多数专业人士的认可,就可以说是好的作品了。

北青报:您认为书法和诗歌如何反映或回应这个时代?如何在作品中融入现代意识或审美?

崔世广:“笔墨当随时代” 的提法一直有。现在许多书法家通过书写古人的诗句来反映时代,但若能以自作诗呈现,应该会更好。

自作诗书,本身就是回应这个时代的一个非常好的方式。我觉得将自己写的诗与书法相结合,这就是融入了现代审美。今后我也会继续沿着这条路走下去,通过章法变化等方式不断探索。

这几年我还写了不少歌词。好的歌曲本身就是一首诗,其实这也是一种现代意识的表达。时代就像一张巨大的纸,我们用毛笔写下自己的创作,字里行间流淌的,都是属于今天的故事。

北青报:很多人欣赏书法时会觉得“好看但不懂”,读诗也觉得“很美但难理解”。您认为欣赏书法和诗歌需要多高的“门槛”?有没有一些简单的方法或角度,能帮助人们感受到作品的核心魅力?

崔世广:艺术欣赏是有门槛的。说艺术欣赏全无门槛的,其实是浅尝辄止。比如现代诗,有的押韵,有的不押,这都是可以的,但部分读者会因为觉得读着拗口,而不去管它要表达什么,就认定这诗不好,这种判定也太过简单了。

要说怎样快速地感受作品的核心魅力,我觉得就像开车回家一样,多走几次,自然就熟悉了。那些经典的诗词、优秀的书法作品就是最好的“导航”。看得多了,对美的感知自然就慢慢积累起来了,再看其他作品,总能品出一些门道儿来。

北青报:您用AI写过书法或者诗吗?体验感如何?

崔世广:还真试过一次,但体验感不好,始终不是自己想表达的。我有一次到首尔,想写点感想,有人帮我在AI里输入“异乡、月夜、归人”,三个关键词,要求写出一首现代诗,屏幕上即刻跳出“穿西装的人擦肩而过,公文包蹭过我的胳膊,带出半片写字楼的霓虹……”意象清晰,字句工整,但却像超市里的预制菜,东西是那些东西,却怎么也炒不出那个味道来。

我想了想,大概是因为AI 太“懂事”了,永远有一副“标准答案”的样子,它写不出停顿、哽咽、失措,这些人才有的感受。

北青报:书法和诗歌对您个人的意义是什么?很多人认为这是“无用”的艺术,您怎么看?

崔世广:对大多数人来说确实是“无用”的,但对我来说就是“过日子”,就是空气和水,习以为常,一天也缺不得。

不过我倒觉得现在的年轻人活得越来越通透了,慢慢发觉这世间最珍贵的东西,往往会有点“无用”的特质。不是所有风都能发电,还有能吹去烦恼的;不是所有光都能照明,还有能让人想起故乡的。人生苦短,干点自己喜欢的事嘛。比如我的这本小诗集,也是个“无用”之作,但它让生活有了点值得琢磨的滋味,我已经很心满意足了。

文/北京青年报记者 张嘉

编辑/汪浩舟