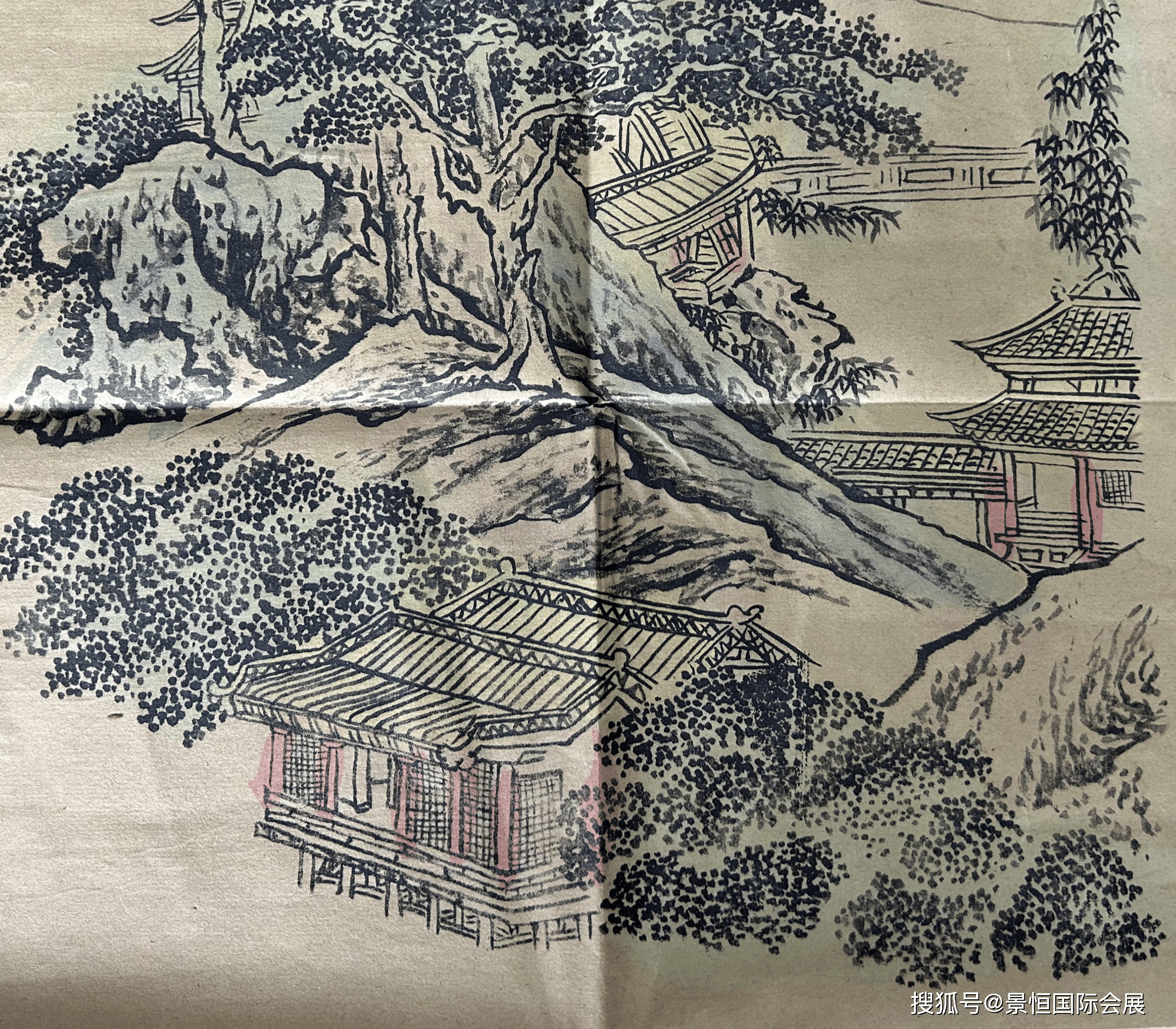

亭台楼阁的线条工整比例恰当,展现出高超的绘画技艺:袁江款“秋江楼阁”

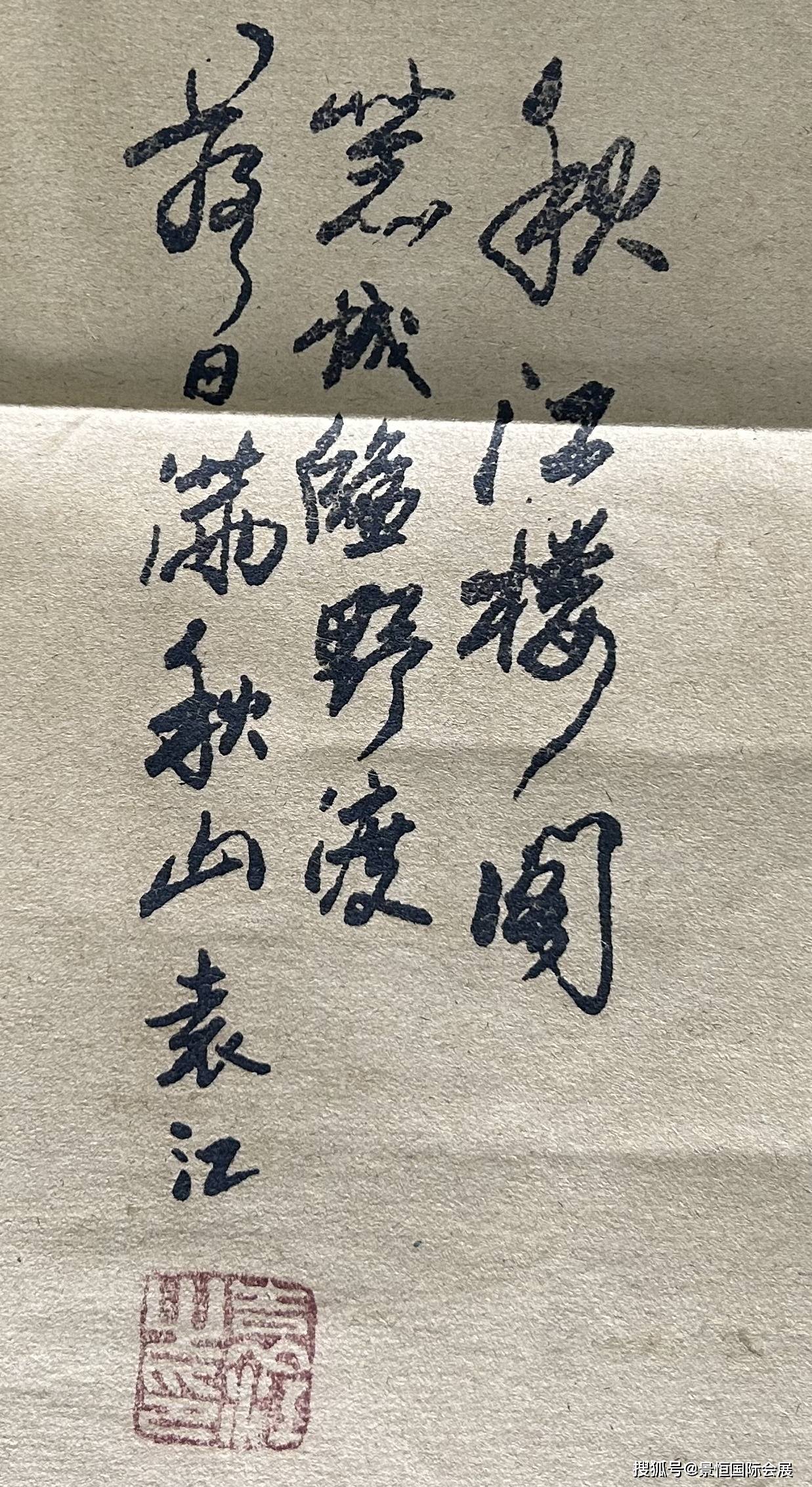

袁江款“秋江楼阁”

袁江(1662—1735)字文涛,号岫泉。江都(今江苏扬州)人。是中国绘画史上有影响画家,宫廷画家,专攻山水楼阁界画。雍正时,召入宫廷为祗侯。在清康熙、雍正、乾隆时期,楼阁工整山水当以袁江最有名。当时还有他的侄子袁耀同齐名。他们两人曾受扬州的山西盐商的聘请,到山西作画,作品在北方流传较多。他擅画山水、楼台、师法宋人。山水画主要学宋代闫次平,画石多鬼皴,楼阁主要学郭忠恕,工整严密。他的绘画素材多为古代宫苑,尤长于界画。界画是我国民族绘画中很有特色的一门画科,它在东晋时代已同人物、山水画并存了,发展到宋、元时期就已达到高峰,但一直受到文人画的排挤。画艺从师仇英,山探郭忠恕笔法及赵伯驹、刘松年等青绿山水一脉,同时传工界画,成为有清一代推为第一的界画家。

界画,中国绘画很特色的一个门类。在作画时使用界尺引线,故名:界画。起源很早,晋代已有。顾恺之有“台榭一足器耳,难成易好,不待迁想妙得也”的话。到了隋代,界画已经画得相当好。《历代名画记》中评展之虔的界画说:“触物留情,备皆妙绝,尤垂生阁”;评董伯仁的界画,赞他“楼生人物,旷绝古今”。李思训的《九成宫纨扇图》、《宫苑图》等,也是很高成就的,到晚唐出了尹继昭,五代有卫贤、赵德义、赵忠义等人,宋初有郭忠恕。元代有王振鹏、李容槿,明代有仇英,清代有袁江、袁耀等。现存的唐懿德太子李重润墓道西壁的《阙楼图》是中国最早一幅大型界画,宋代的著名界画有《黄鹤楼》、《滕王阁图》等。

清代可以说是中国古代界画发展史上的绝响。清代界画家由两部分组成。一是以袁江、袁耀为代表的聚集在江南一带的界画家,他们或师承,或朋友,勇于探索,创作活跃,是清代中前期界画创作的主流;另一部分画家居住京城,大都为清代如意馆画师,条件优越但作品内容多是为统治阶级歌功颂德,技法上也过于板刻。袁江、袁耀为叔侄,画史所载极为简略。只知道袁江初学仇英,中年又得无名氏画稿学习,使画技大有提高,也曾在清如意馆服务过,并被山西盐商邀请到太原作画。袁耀师学袁江,也有与袁江相类似的经历。从他们现存的作品来看,宋代阎次平的界画风格,影响了袁江、袁耀的创作。二袁的界画楼阁描画工整,雍容端庄,建筑样式较以前有更多的变化,而且能绘巨幅大作,传世作品也很多,对后来的界画家产生了不小的影响。

中国山水画,又称山水,是以山川自然景观为主要描写对象的中国画,形成于魏晋南北朝时期,隋唐时开始独立,五代、北宋时趋于成熟,成为中国画的重要画科。中国山水画较之西方风景画,早了1000年左右。中国山水画传统上按画法风格分为青绿山水、金碧山水、水墨山水、浅绛山水、小青绿山水、没骨山水等。中国画以其特有的笔墨技巧作为状物及传情达意的表现手段,以点、线、面的形式描绘对象的形貌、骨法、质地、光暗及情态神韵。这里的笔墨既是状物、传情的技巧,又是对象的载体,同时本身又是有意味的形式,其痕迹体现了中国书法的意趣,具有独立的审美价值。由于并不十分追求物象表面的肖似,因此中国画既可用全黑的水墨,也可用色彩或墨色结合来描绘对象,而越到后来,水墨所占比重愈大,墨分五色,以调入水分的多寡和运笔疾缓及笔触的长短大小的不同,造成了笔墨技巧的千变万化和明暗调子的丰富多变。

水墨画是中国的一种绘画艺术形式,也就是狭义的“国画”,传始于唐代,成于五代,盛于宋元,明朝及近代以来续有发展。以笔法为主导,充分发挥墨法的功能。它由水和墨经过浓度调配所画出,是中国传统绘画之一。水墨画最初仅有水与墨,黑与白色,但进阶的水墨画也有工笔花鸟画,色彩缤纷,后者有时也称为彩墨画。其特点是重意不重实且大量留白,作画过程称“写”而不称“画”。黑白调子的水墨画早期都是以山水画的形式来表现的,虽然仅有黑与白,但因为纸色的关系,其实是略为偏黄的。

艺术点评:

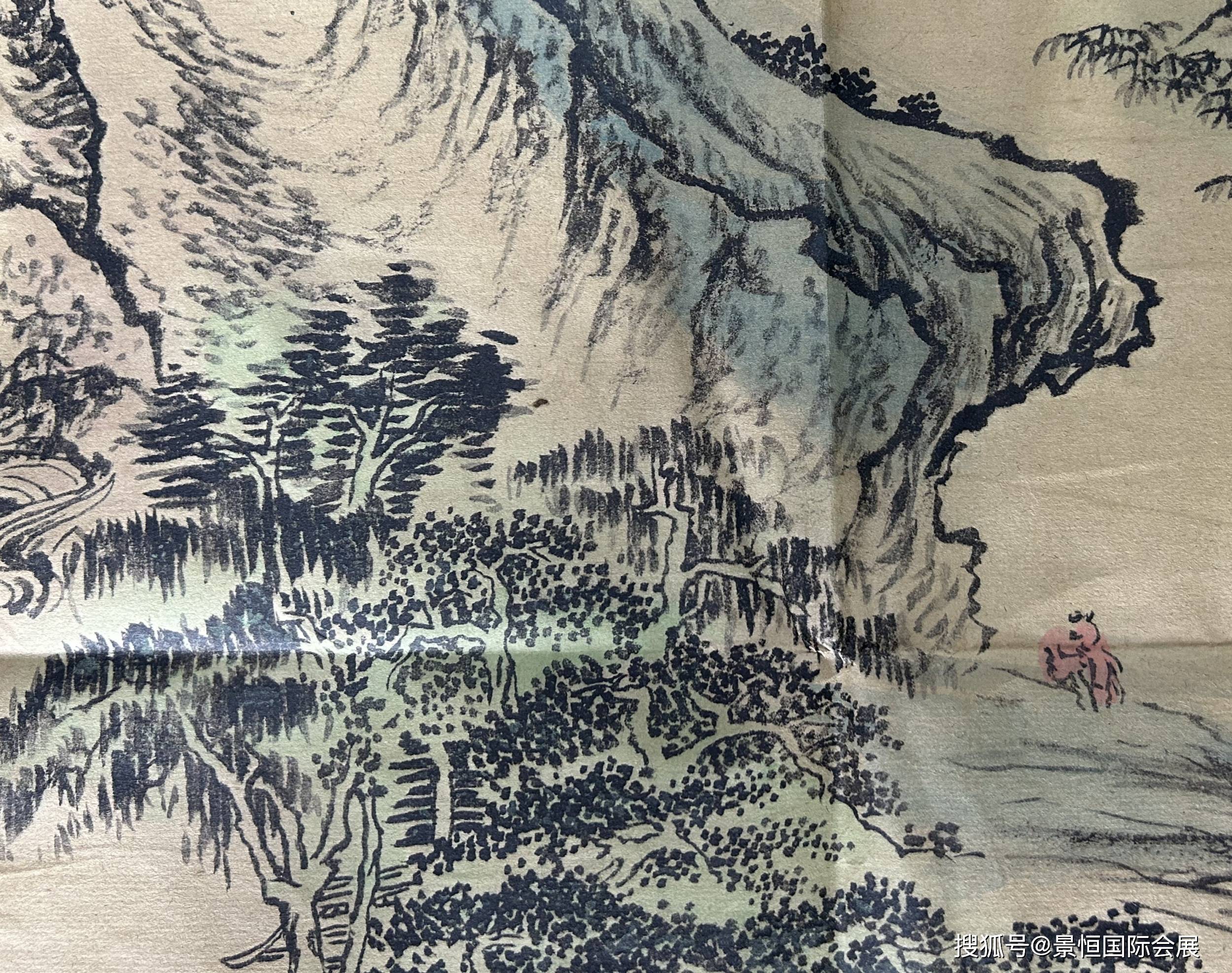

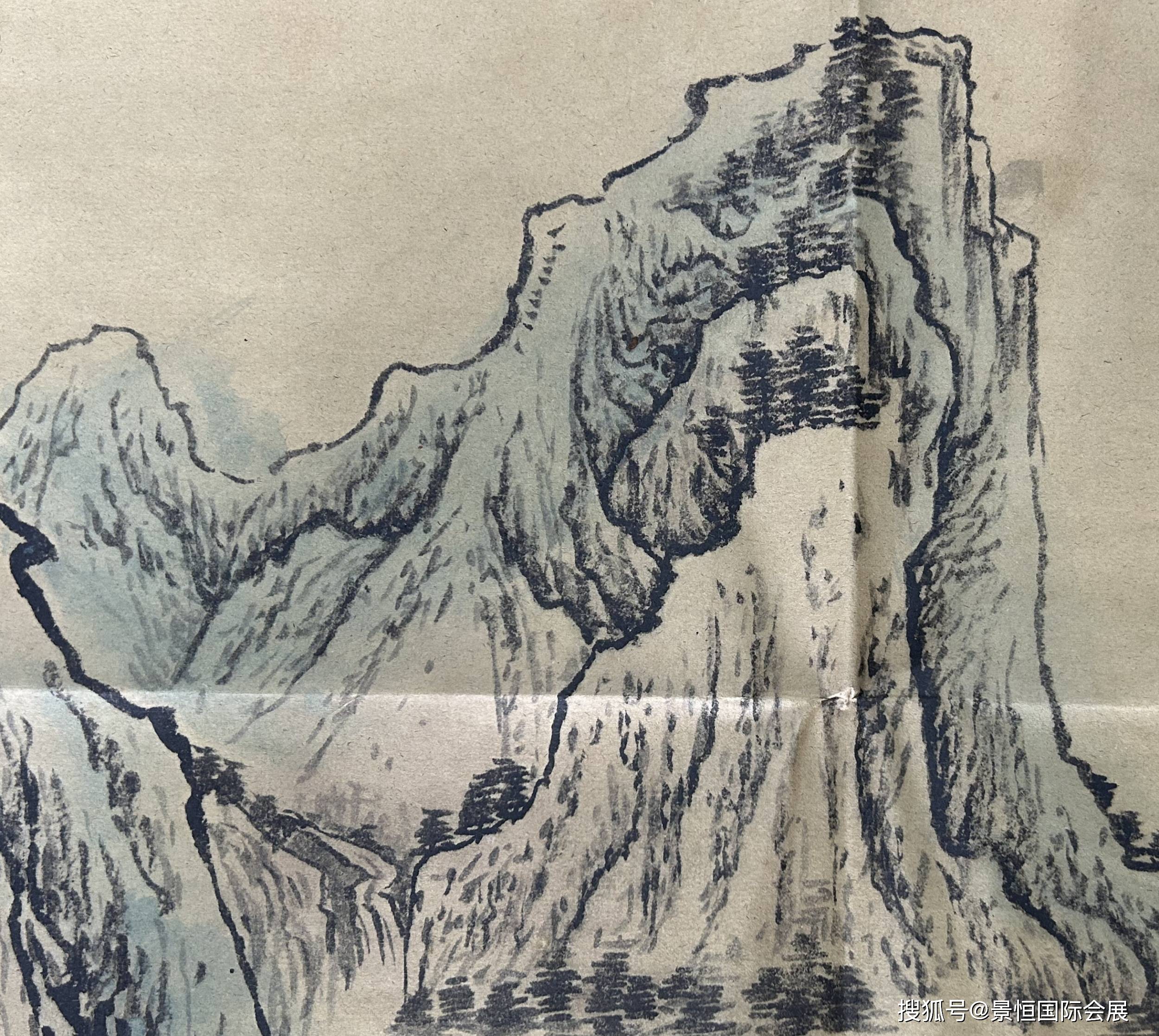

此藏品画面采用了中国传统山水画中常见的高远和平远相结合的构图方式。画面上方,巍峨高耸的山峰占据了显著位置,从山峰向下延伸,过渡到中部和下部的平远景致。中部可见开阔的江面以及江边的浅滩,江面上虽无过多繁复的描绘,但能让人感受到一种宁静悠远的氛围。下部则是错落有致的树木和建筑,从近景到中景的过渡自然流畅,营造出丰富的空间层次感,仿佛置身于这一片宁静悠远的山水之间。整体色彩较为淡雅,以水墨为主色调,略施淡彩。墨色的浓淡变化丰富,通过墨色的深浅对比,表现出山水的明暗和远近关系,体现了“墨分五色”的艺术效果。在建筑部分,画家略施淡彩,如屋顶的赭石色、门窗的红色等,这些色彩虽不浓重,但起到了画龙点睛的作用,使画面增添了一丝生活气息,同时也与水墨的主色调形成对比,丰富了画面的视觉效果。画家对于界画技法的运用颇为娴熟,亭台楼阁的线条工整、比例恰当,展现出高超的绘画技艺。具有较高的收藏价值和文化艺术欣赏价值!

以上全部内容为平台主观观点摘录或原创文化广告包装,不代表任何藏品实际价值与真伪鉴定,藏友自行看待与区分