书超江苏|江苏书法“绝世高手”榜:“石压蛤蟆”苏东坡

从古至今,江苏的书法名家灿若星辰,问起最爱哪一位?江苏省硬笔书协主席吴勇坦言:独爱苏东坡!“他是天才,不仅字写得好,文章也好,为人又豁达,他跟江苏的缘分也深。”

吴勇说:

苏东坡的魅力,首先在于他惊人的全能。他的书法好,文章更好,而最难能可贵的是,他的人格境界更高。他与江苏的缘分极深:王安石晚年隐居南京半山园时,曾写信邀请这位政敌兼文友来南京置业;他本人曾在宜兴买地,萌生定居之意 (“买田阳羡吾将老,从来只为溪山好。”);他曾任职扬州,写下《西江月·平山堂》,感叹“三过平山堂下,半生弹指声中。”他在徐州任职的两年间,不仅留下大量诗文,还完成了一系列民生工程,有“亲民太守苏徐州”之称。他还夜宿镇江金山寺,最终将人生终点定格于常州。这种跨越政见分歧的文人相惜,以及颠沛流离中与江苏的不解之缘,令人倍感亲切。

更令我倾心的,是他将学问写在大地上的实践精神。他不只是书斋中的学者,更是一个充满烟火气的实操家。他一生漂泊,在《自题金山画像》诗中,自嘲“问汝平生功业,黄州惠州儋州”,即便被贬至偏远的惠州、儋州,他依然乐观豁达——“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。在条件艰苦的儋州,他竟培养出海南首位举人和进士,这是何等的胸襟与担当!(《琼台记事录》中言:“宋苏文忠公之谪儋耳,讲学明道,教化日兴。琼州人文之盛,实自公启之。”)

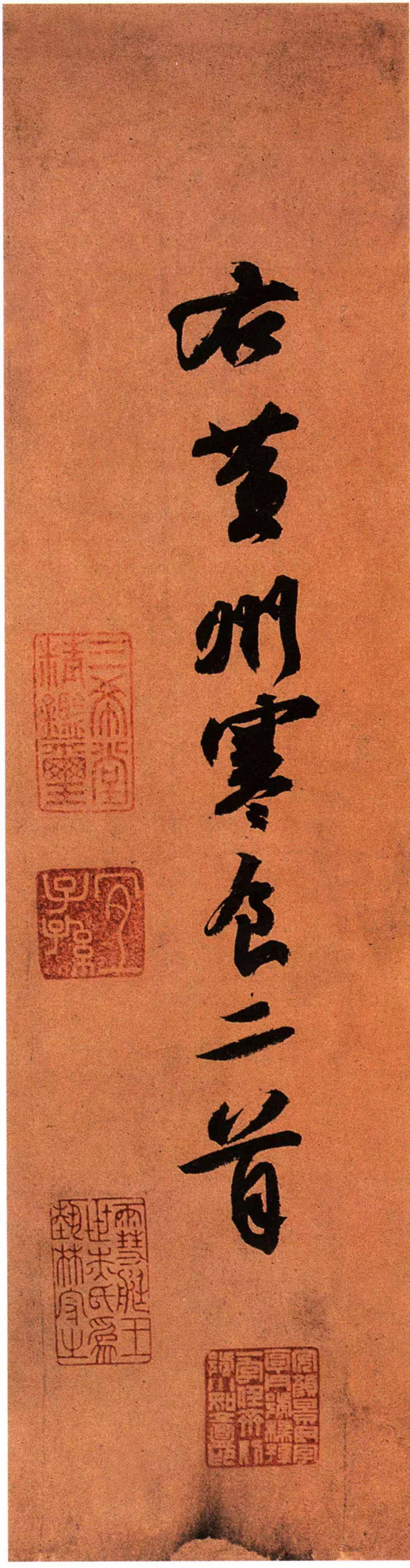

我研究文房器具,深知苏东坡对笔墨的讲究。他喜用名纸佳墨,追求墨色“湛湛然如小儿之目睛”,要神采奕奕又黑又亮,随身携带名贵的南唐墨。更有趣的是,流放海南之时没法用南唐墨了,他在海南尝试古法制墨时,竟因烧松取烟引发火灾差点把住的房子烧掉。据说海南多松树,元符二年(1099),墨工金华潘衡到儋州来谒,苏轼大喜。两人忙着搭棚起灶,砍松烧火。墨成,苏轼择其精者,上镌“海南松煤”“东坡法墨”印文。苏轼造墨成功,非常兴奋,这样做了半年,到腊月二十二日夜,墨灶忽然失火,几乎烧到苏轼的房间,他在《记海南作墨》中写道,“墨灶火大发,几焚屋,救灭,遂罢作墨。”他还尝试用黄柑(柑橘)、“松节”(松树枝干间的结节)酿酒,留下书法精品《洞庭春色赋中山松醪(láo)赋》行书卷(吉林省博物馆藏)。这种勇于实践、哪怕失败也乐在其中的精神,正是他最可爱的地方。

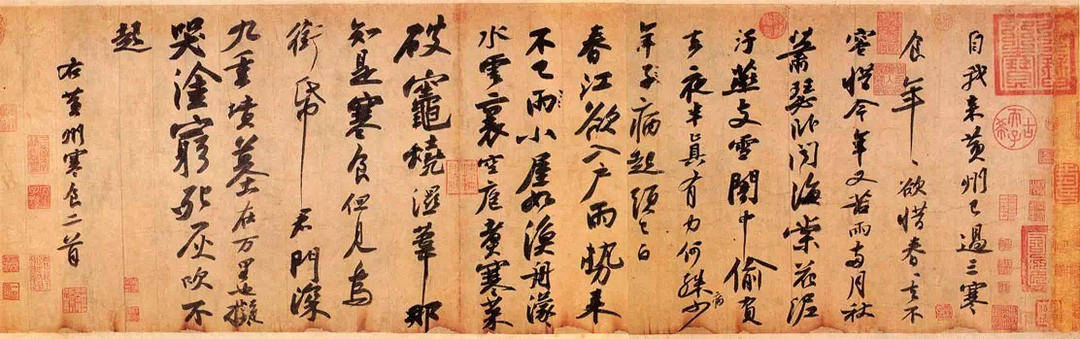

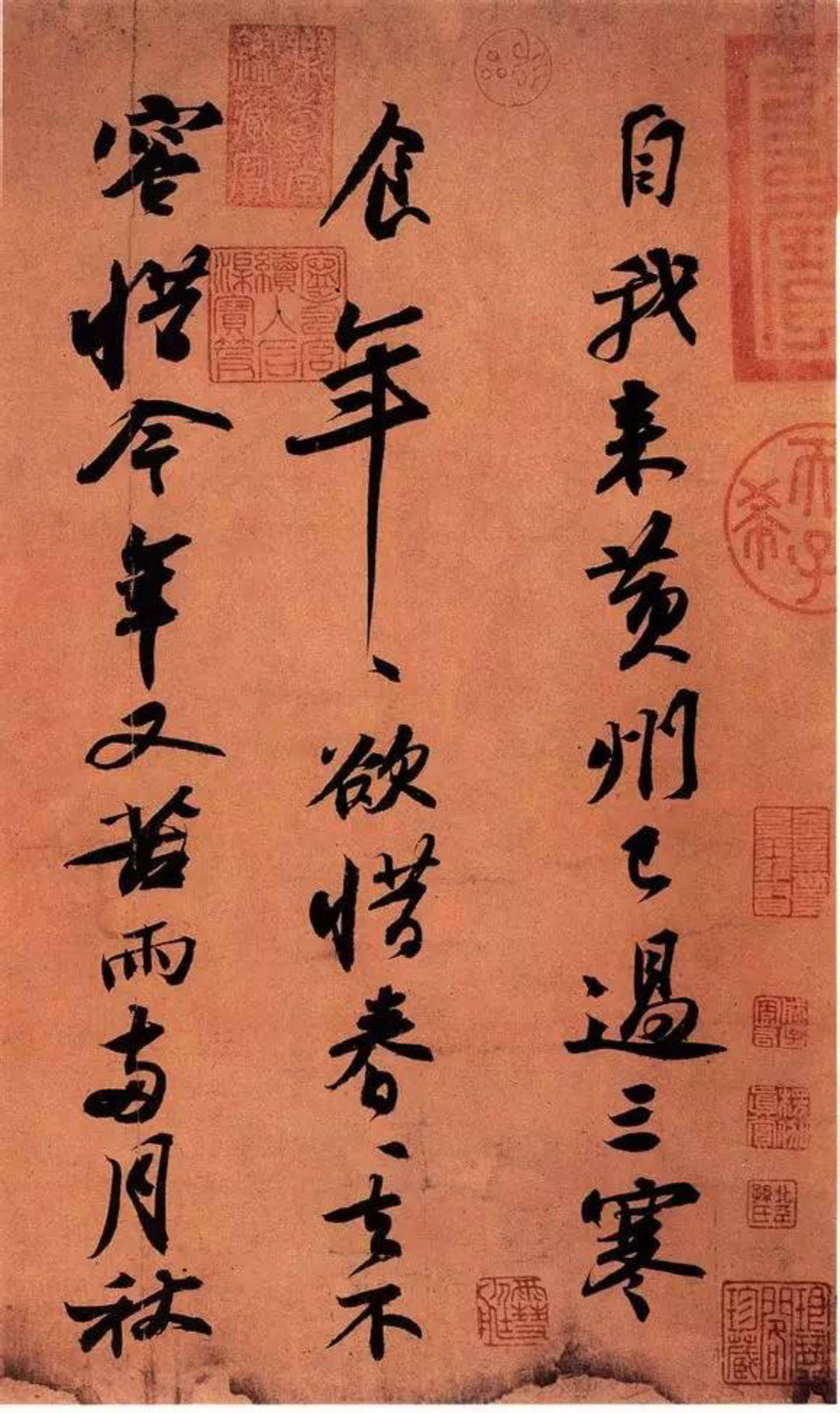

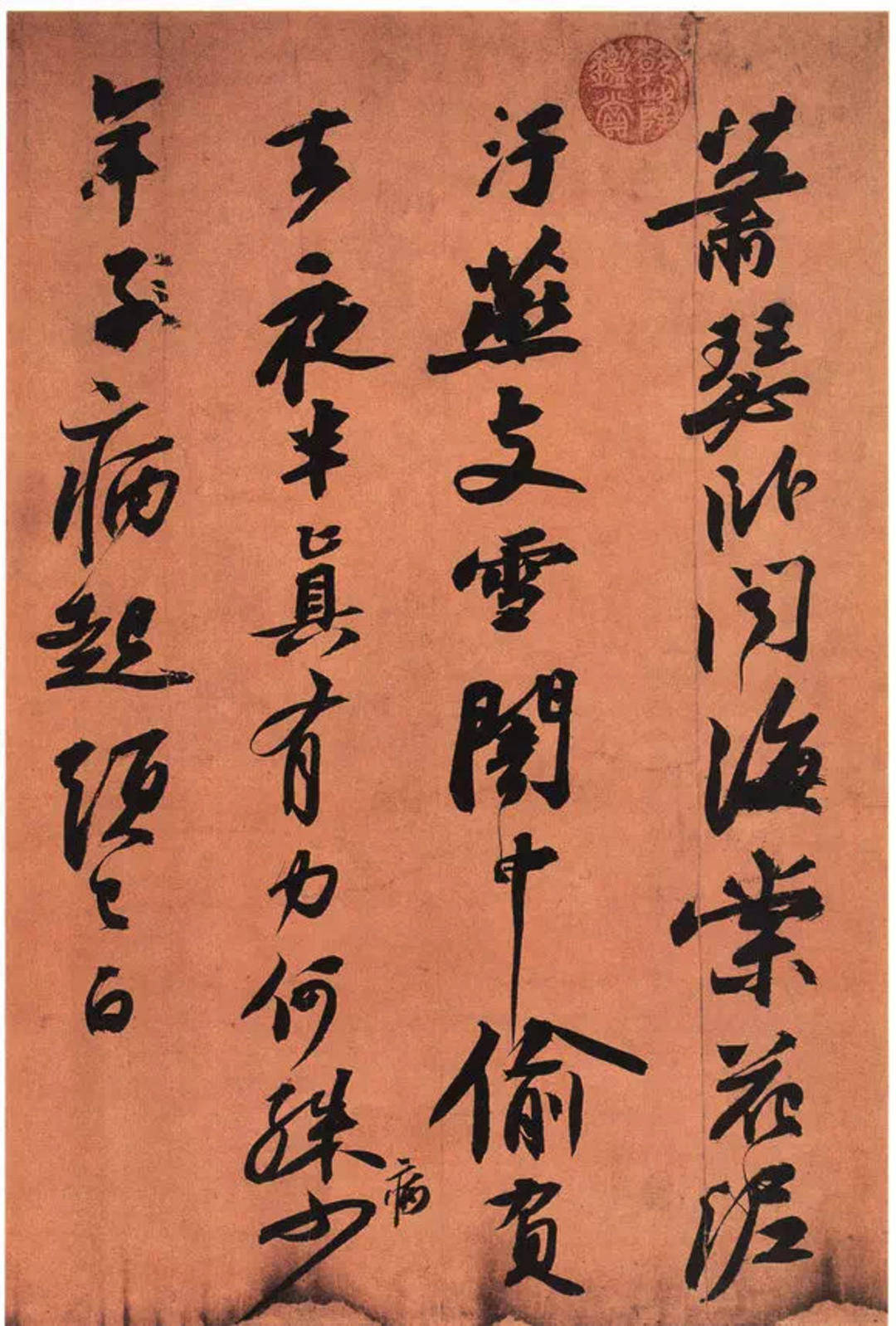

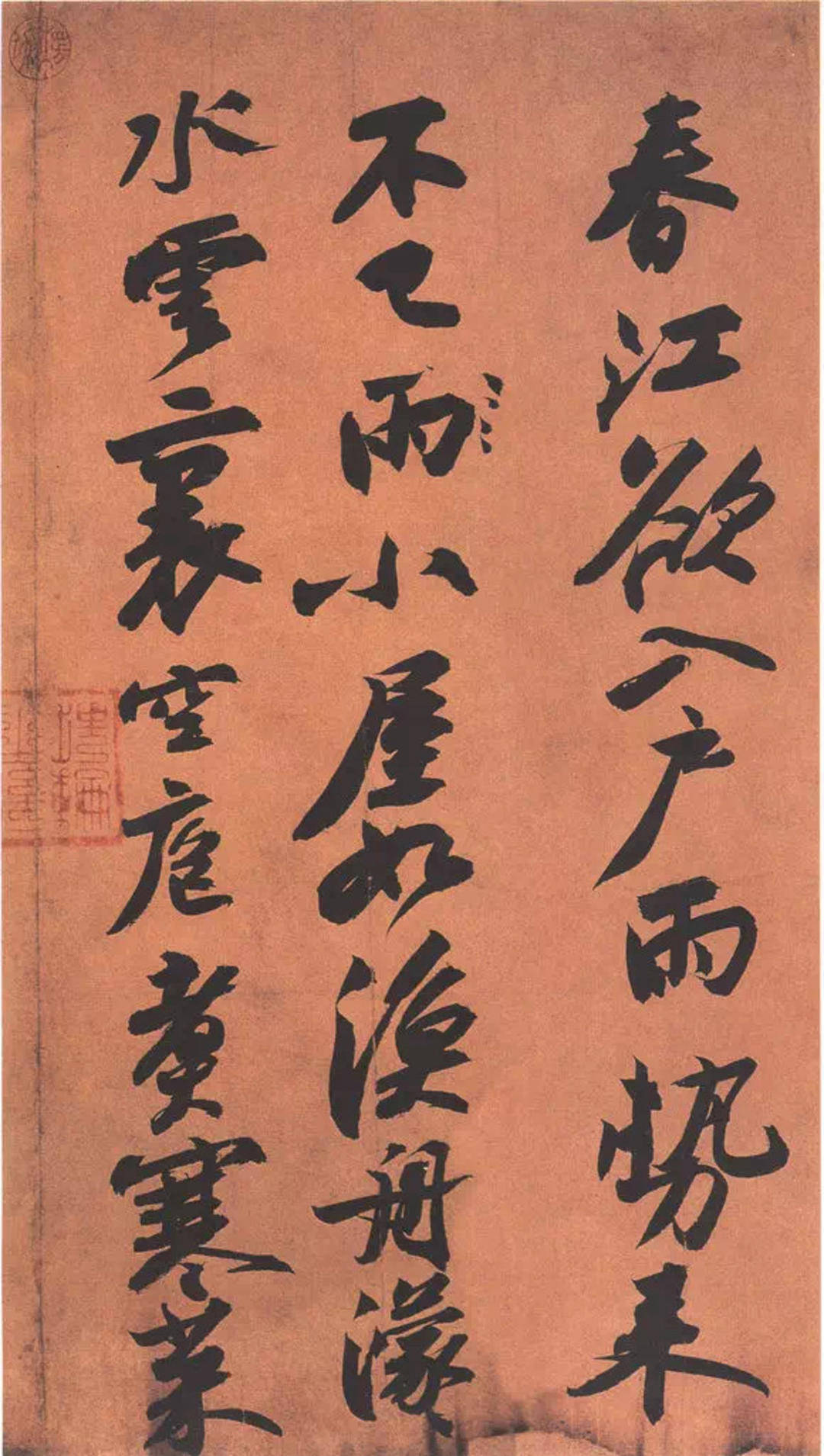

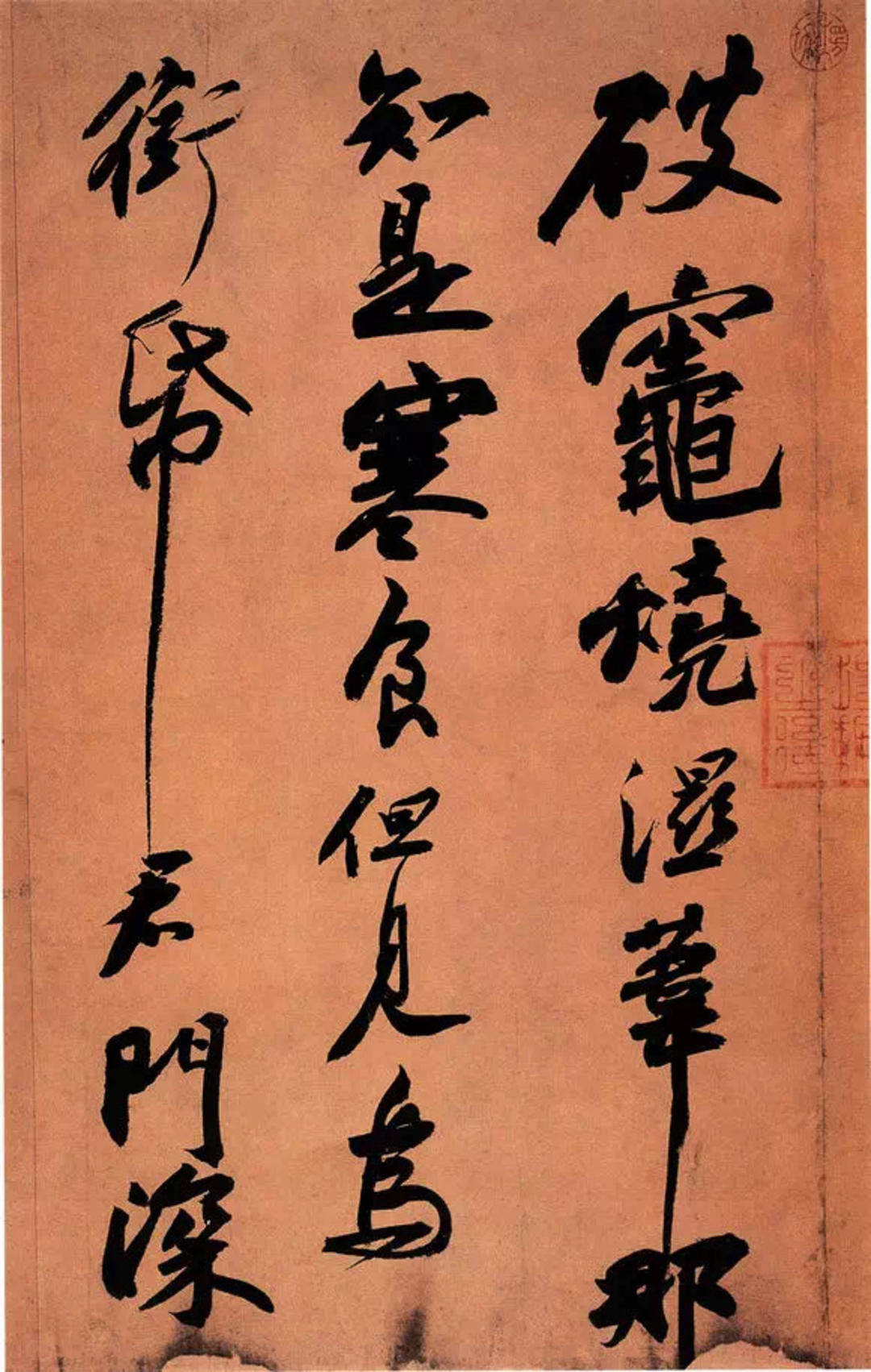

他的书法理念“天真烂漫是吾师”,道出了艺术的至高境界:既要有深厚的传统滋养,又要不为法度所拘,最终展现人的天性与自然之美。他的“石压蛤蟆体”,用墨厚重生拙,字形偏扁,但肥而不腻,在丰腴中透出秀气与灵动,可谓“端庄杂流丽,刚健复婀娜”,这种矛盾中的和谐,正是其高超艺术造诣的体现。是北宋书法四大家之首,宋代书法第一人,苏轼的《黄州寒食帖》为王羲之、颜真卿之后的“天下第三行书”。

苏东坡的可爱,在于他的博学与接地气的完美结合——既钻研学问,又热衷造酒、美食,将智慧融入生活。今天的书法创作,正需要这样的境界:既有传统的深厚底蕴,又有不为法缚的洒脱自然。苏东坡,堪称中国文人的理想典范,永远值得我辈敬仰与学习。冯秋红 沈昭 赵岑