抖音上卖的古玩玉器能买吗?抖音上卖的古玩字画是真的吗?

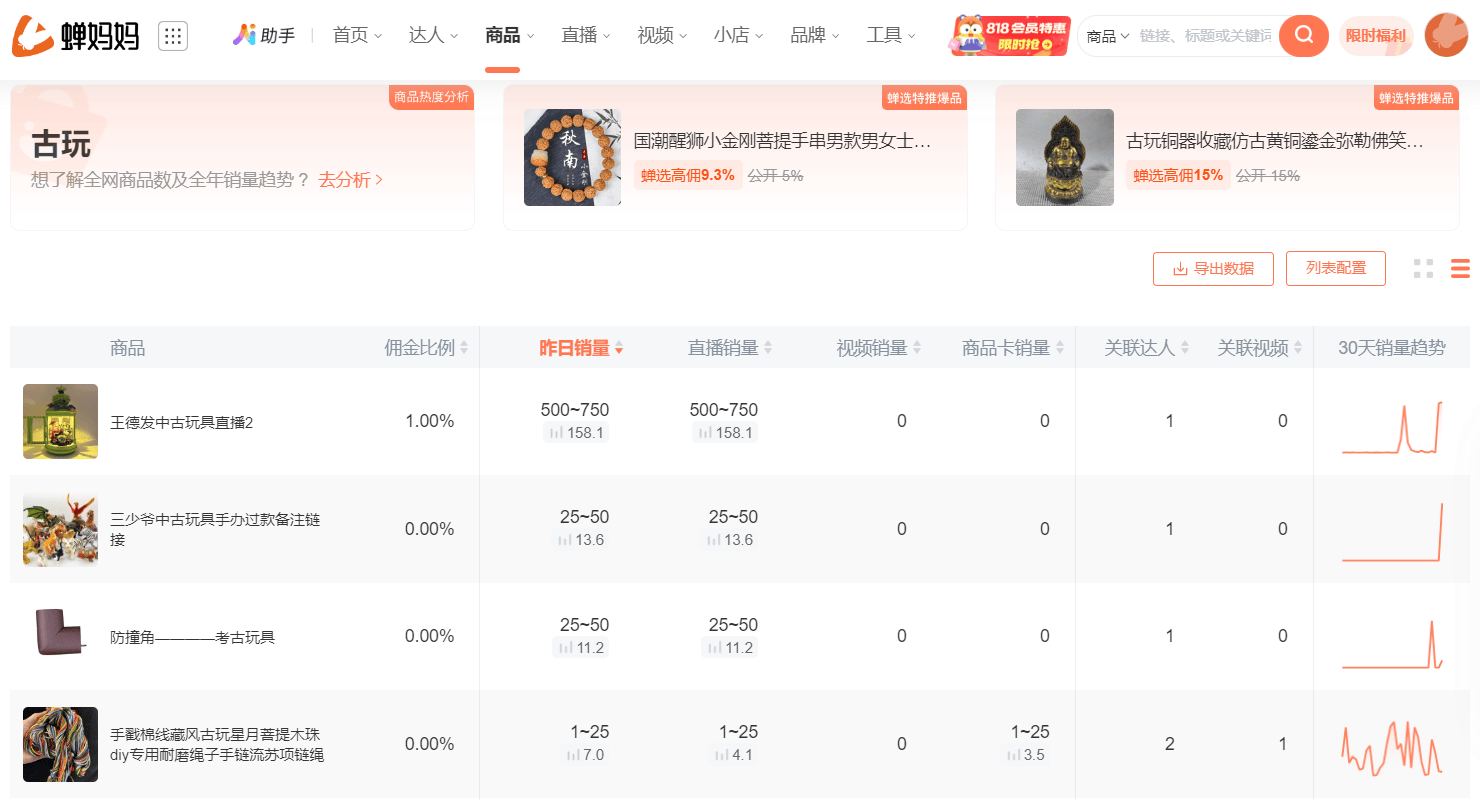

在短视频与直播带货深度融合的当下,抖音等平台已成为古玩玉器、字画交易的新阵地。直播间里,主播手持“乾隆玉玺”高呼“家人们捡漏了”,或是展示“齐白石真迹”承诺“拍卖赚差价”,配合“限时抢购”“假一赔十”等话术,让无数收藏爱好者心跳加速。然而,当“国营文物商店直播卖货”“名家字画千元购”等噱头频现,当数百名消费者集体维权、超700万元资金蒸发,这场看似繁荣的线上古玩交易,实则暗藏真假难辨的陷阱。

抖音上卖的古玩玉器能买吗?

抖音上卖的古玩玉器能买吗?

一、古玩玉器:真假混杂的“流量游戏”

抖音直播间售卖的古玩玉器,其真实性常被“身份包装”与“话术套路”掩盖。正规国营文物商店因货源稀缺,几乎不开设直播销售渠道,但部分直播间通过营业执照名称的“文字游戏”,如将“河南专割韭菜文物商店”屏蔽为“河南文物商店”,伪装成官方机构骗取信任。更有甚者,利用消费者对“高古玉”“战汉玉”的认知盲区,将成本几十元的现代工艺品包装成“红山文化玉猪龙”“汉代和田玉璧”,以“家族传承”“工地挖出”等故事赋予“历史价值”,配合“仅此一件”“错过再无”的紧迫感,诱导消费者冲动下单。

以和田玉为例,直播间中“青海料”“韩料”等广义和田玉被模糊标注为“新疆和田玉”,染色、酸洗等优化处理后的玉器以“天然老坑料”名义高价出售。有消费者花费数千元购买的“清代和田玉鼻烟壶”,经专业鉴定实为树脂合成品;更有学生群体以19元购入“岫玉吊坠”后,被诱导花费数百元升级“收藏级和田玉”,实则仍为低品质普货。此类案例揭示,直播间玉器交易的核心逻辑并非“捡漏”,而是利用信息差与情感操控实现“以次充好”。

二、古玩字画:名家噱头下的“庞氏骗局”

相较于玉器,字画直播的骗局更具系统性。2024年,抖音平台涌现大量以“书画进万家”“文化复兴”为名的直播间,主播化身“慈善富豪”“博物馆馆长”,宣称“家族继承1237名艺术家作品”“为父亲办寿宴展示百万字画”,并承诺消费者购买后可通过“对接拍卖行”赚取差价。吕先生在半年内花费数万元购入“唐伯虎”“齐白石”“吴冠中”等名家字画,最终发现这些作品连“高仿”都算不上——粗糙的笔触、错误的落款、统一的装裱方式,暴露了其批量生产的流水线本质。

此类骗局的关键环节在于“拖延战术”。商家以“拍卖会筹备”“需提前确认收货”为由,诱导消费者跳过平台售后保障期;待消费者发现字画流拍或商家失联时,已错过退货期限。张女士的案例更具代表性:她在12个直播间消费20余万元购买120幅字画,商家承诺“2024年春拍变现”,却以“疫情延迟”“场地问题”等理由拖延,最终账号注销、店铺清空。更讽刺的是,部分直播间通过“福袋抽奖”“托儿互动”营造抢购氛围,将成本50元的印刷品炒至5000元,利用中老年人“以小博大”的心理完成收割。

三、平台治理与消费者自救:破局之路道阻且长

面对乱象,抖音等平台已采取行动。2024年至今,抖音累计清退假大师商家超500个、承诺回购欺诈商家超400个,联动执法部门打击线下造假窝点10处,处罚违规商家406个。同时,平台收紧经营准入,要求名家字画需授权经营、拍卖行需定向邀约,并升级识别模型拦截“货不对板”“虚假宣传”等行为。然而,治理成效仍面临挑战:部分商家通过“虚假身份注册”“多账号轮换”规避监管,而消费者维权时面临的“商家保证金不足”“店铺已注销”等问题,暴露了平台生态治理的深层困境。

对消费者而言,提升鉴别能力与强化风险意识是关键。购买前需核查商家营业执照、历史评价及买家秀,拒绝“线下转账”“删除订单”等违规操作;收到货物后,优先通过权威机构鉴定,而非轻信直播间“证书”。例如,古玉鉴定需综合玉材、沁色、工艺、纹饰等特征,而名家字画则需核对印章、题跋、纸张年代等细节,这些专业门槛恰是普通消费者易被忽视的“护城河”。

综上所述,抖音古玩玉器、字画交易的本质,是流量经济与传统收藏行业的碰撞与博弈。平台需在商业利益与社会责任间寻找平衡,通过技术手段与制度设计压缩造假空间;消费者则需摒弃“捡漏”心态,以理性审视每一件“藏品”的价值逻辑。当直播间不再充斥“家人们上车”的嘶吼,当“支持复检”“无理由退货”成为标配,这场真假迷局或许才能真正迎来破局之日。