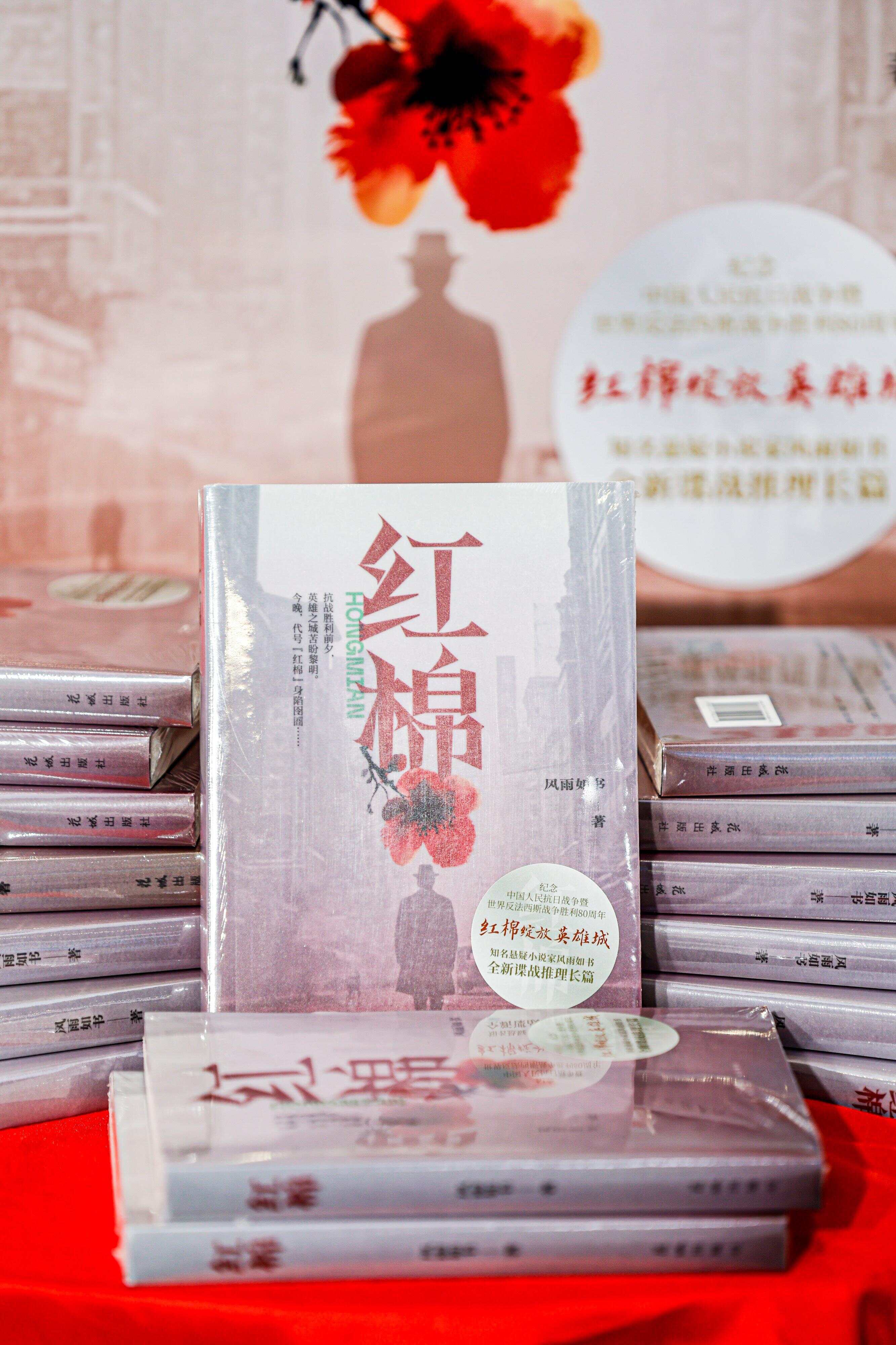

《红棉》新书发布:从悬疑到谍战的“广州转身”|书香精品

文/羊城晚报全媒体记者 孙磊 通讯员 李卉

图/主办方供图

8月16日晚,琶洲展馆广东馆灯火璀璨。为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,由花城出版社重磅推出的谍战推理长篇《红棉》在此举行新书发布会。河南省作家协会会员、知名悬疑作家风雨如书,花城出版社副总编辑陈宾杰,与现场读者、媒体代表共同见证这部以广州抗战为背景的文学新作面世。

现场首先播放多位作家录制的短片,共同表达对《红棉》的期待与祝福。随后,陈宾杰与风雨如书拉动红绸,首次揭开《红棉》完整封面——烈焰红棉与冷峻谍影交叠,象征热血与暗战的视觉符号瞬间点燃全场快门。

红棉如何绽放“英雄城”

陈宾杰副总编在发言中透露,《红棉》是花城出版社为迎“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”重要节点的选题,作者风雨如书此前已出版简体悬疑小说近30部、繁体20余部,售出影视版权十余项,“对于悬疑作家而言,这是极为亮眼的成绩”。他抛出的第一个问题直击核心:“为何从传统罪犯小说转向谍战,并把背景锁定广州?”

风雨如书坦言,谍战一直是自己“最想写的类型”。母亲年近七旬,深爱抗日谍战题材,“她常问我为什么不写?因为走进历史、查阅巨量资料对年轻作家难度极大”。直到去年,他决定挑战自己,并选择广州——这座既熟悉又陌生的城市。

“国内谍战多写上海、东北,广州素材稀缺,却极具潜力。”在翻阅史料时,“红棉”二字击中了他:既是广州人引以为傲的英雄花,又可化作地下党的行动代号,天然具备谍战所需的“符号感”。

为了让历史真实与文学想象无缝衔接,风雨如书在文本中嵌入大量广州元素: 从舞狮到艇仔粥、骑楼、粤剧“私伙局”等市井烟火细节,让历史在呼吸间复活。 “我希望广州读者能在字里行间读到熟悉的味道,更希望年轻读者透过悬疑外壳,触摸到这座英雄城市的温度。”

谁是“红棉”不再成为悬念

传统谍战最大的张力在于隐藏身份,而《红棉》却反其道而行之——小说中段即向读者亮出“红棉”是谁。风雨如书解释:“红棉不是一个人,而是千千万万抗战者的群像。”六位进入“红楼”接受盘查的角色,分别代表共产党、军统、日本特务、歌女与普通市民,身份迥异却共享“红棉”精神:国家兴亡,匹夫有责。

“我们不再玩‘猜老鬼’的游戏,而是把推理的快感让位于精神的震撼。”风雨如书现场引用了艾青的诗句:“我的眼中常含泪水,因为我对这片土地爱得深沉”,强调小说真正的悬疑并非身份,而是普通人何以甘愿赴死。当敌人质问“你还能看到红棉花开吗?”牺牲者沉默,答案却留在读者心里:天一定会亮,红棉年年盛放——那是对烽火中的先辈最庄重的致敬。

悬疑外壳包裹主流价值

陈宾杰从出版角度剖析,《红棉》是一部“本格+社会派”的复合型文本:密室盘查、身份错位、逻辑推演俱全,又在广州抗战的宏大背景下拷问人性与民族命运,从而“逼近纯文学的深度”。他认为,悬疑小说走到今天,必须完成从智力游戏到精神书写的升级,“《红棉》提供了可借鉴的范式”。

风雨如书进一步透露,为保证面向年轻群体的“可读性”,小说开篇采用“热启动”模式:主角携假身份潜入广州,却发现自己顶替的正是昔日“天才特务营”的同窗——历史上戴笠在湖南、江西确曾秘密设立此类训练营。六人“剧本杀”式密室查凶、暴风雪山庄式封闭空间,辅以身份错位、双重时间线,既满足年轻读者的游戏感,也保留传统推理的缜密。

谈及悬疑文学未来,风雨如书回顾原创类型小说的二十年流变:自蔡骏的心理悬疑、天涯“莲蓬鬼话”专栏、《鬼吹灯》《盗墓笔记》到《法医秦明》影视化热潮,再到近年《唐朝诡事录》《西游八十一案》等历史悬疑兴起,赛道在拓宽,但核心始终是“用中国故事包裹人类共通的善恶”。

据悉,《红棉》即日起在全国新华书店、主流电商平台同步上市,同名影视项目已启动前期筹备,预计将以影像力量让八十年前的英雄花再度盛放。