【四川师范大学336艺术基础】王宏建《艺术概论》第五章 艺术作品论、背诵笔记

第五章 艺术作品论

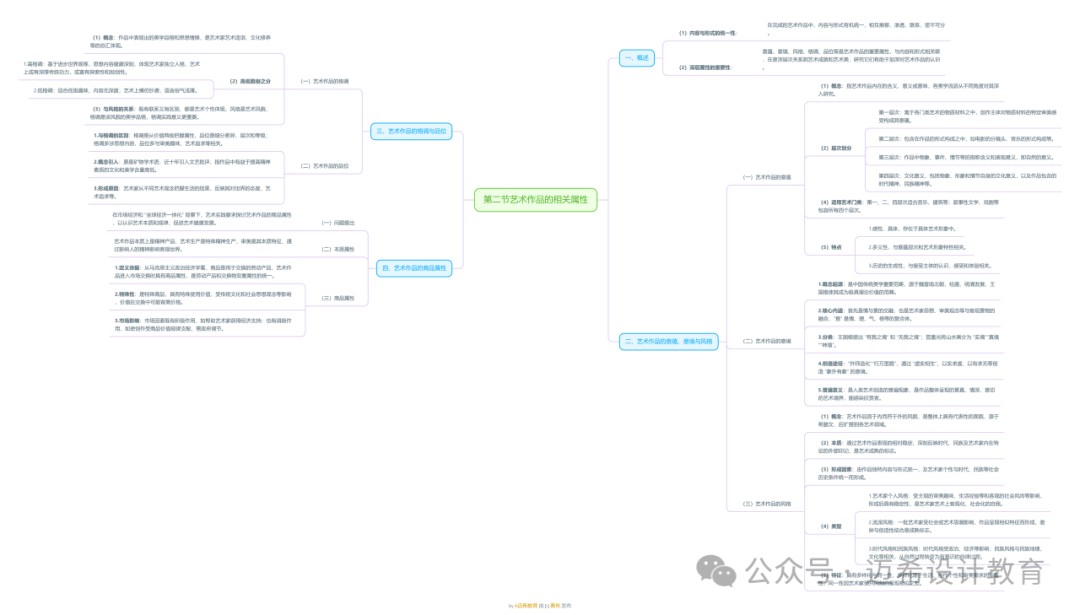

第一节艺术作品的构成因素

一、艺术作品的整体构成概述

1.艺术作品的本质属性:艺术作品是经艺术创作冶炼后,由各种因素、层次融合而成的整体形态,理论研究需对其剖析分解。

2.核心构成维度:从结构层次上可概括为外在物质形式与内在精神内容,二者相互渗透、融会合一。

3.研究意义:剖析内容与形式诸因素有助于加深对艺术作品的理解,助力艺术创作与鉴赏。

二、艺术作品内容与形式的辩证认识

(一)艺术作品的定位与关系思考

(1)艺术流程中的位置:是 “艺术家 —— 艺术创作活动 —— 艺术作品 —— 艺术接受” 系统流程的重要环节,既独立又与其他环节紧密关联。

(2)研究立足点

1.需立足于作品本身,分析内容与形式诸因素。

2.不能忽视作品与其他事物的关系,其外缘联系是本质内容的一部分,艺术生命在鉴赏中延续或消亡。

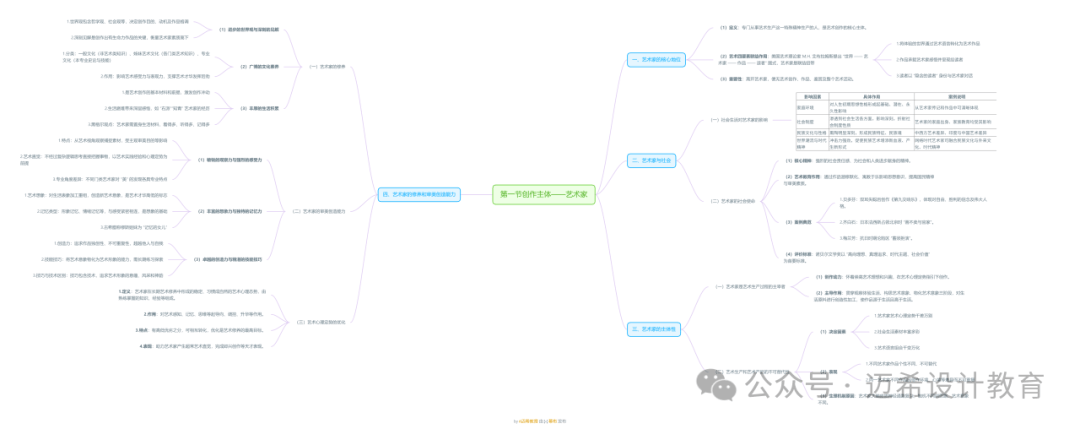

(3)需避免的错误认识

(4)错误本质:均未正确认识艺术与现实生活的审美关系,错误等同艺术作品内容与现实生活内容。

(二)内容与形式的统一性

(1)不可分离性:在具体作品中是统一体的两个方面,内容是有形式的内容,形式是有内容的形式,相互依存、包容转化。

(2)不存在单一因素作品

1.无无形式的内容:内容需凭借物质材料组成的感性形象展现。

2.无无内容的形式:物质形式因素因体现精神内涵才具有艺术价值。

(3)构成因素与欣赏流程

1.构成因素:主题、题材、结构、艺术语言、体裁。

2.欣赏流程:从体裁、艺术语言、结构、题材到主题逐步深入。

(4)因素划分:主题与题材划归内容范畴,结构、艺术语言、体裁划归形式范畴,划分具有相对性。

三、艺术作品的内容

(一)对艺术作品内容的理解

(1)内容的含义:是形式的含义,是作品中表现的具体、生动的生活和情感内涵。

(2)内容的来源:源于艺术家对生活的认识和理解,是艺术家与人生、社会精神交往的中介,经艺术家选择、加工、改造而成,融入主观情感、意志等因素。

(3)内容的精神性

1.精神内涵需借助形式因素感性显现,诉诸欣赏者感官与心灵。

2.欣赏体验为精神性体验,与对物质现实的体验不同。

(4)内容的具体性:是题材、主题、情节、细节等因素化合融会的具体展现,无法被介绍性文字完全替代,需完整欣赏作品才能真正了解。

(5)内容的不确定性:因欣赏者鉴赏能力、审美经验、生活经验等差异,欣赏者参与内容再创造,导致 “有一千个读者,就有一千个哈姆雷特”。

(二)艺术作品内容的构成因素

(1)题材

1.概念:广义指作品表现的生活、情感范围或性质;狭义指构成作品内容的具体生活形态和情感形态。

2.与素材的关系:题材从素材中提炼加工而成,素材是题材的原材料,素材积累是创作重要环节。

3.选材意义:是创作第一步,关涉作品定向甚至成败,需严选深掘。

4.相关理论争议:“题材无差别论” 漠视题材价值,“题材决定论” 夸大题材作用,均有偏颇,应承认题材差异性与价值,但不夸大其作用。

(2)主题

1.概念起源:始创于德国音乐术语,20 世纪 20 年代从日本引进我国,古文论中类似概念有 “意”“义” 等。

2.产生条件:基于作品题材和作者思想感情,是作者主观情思与题材客观意义 “契合” 而生的社会思想。

3.重要作用:是作品的灵魂和统帅,主导叙事性作品的情节安排、人物性格发展等。

4.情与理的融合:情与理是内容重要因素,寓于题材之中,主题是情、理的 “精髓”。

5.多样性与体现方式:主题因题材、艺术家主观因素等呈现多样化;不同艺术门类主题体现方式不同,叙事性作品较明确,音乐、绘画等较含蓄,部分作品无主题。

6.不确定性:因作品内涵丰富和欣赏者差异,主题概括具有相对性。

四、艺术作品的形式

(一)结构

(1)概念:作品中各个局部之间、题材各因素之间的内在关联与组织样式,具有目的性和功能性,旨在将各部分组织成和谐统一又多样变化的有机整体。

(2)不同艺术门类的结构形态

1.美术:称 “布局”“构图” 等,体现为题材、形象及色彩等在作品中的位置与联系,需遵循取舍、虚实等原则。

2.小说:功能体现在故事编织、人物关系建立、情节安排等,即 “布局谋篇”。

3.电影:基础是蒙太奇,将各种艺术因素纳入镜头组接关系,结构既是组织功能又是表现功能,是内容组成部分。

4.音乐:结构是音乐形式构成方式,使音乐语言因素按逻辑组织成有机整体,曲式是具表现功能的结构模式,结构要素有重复、对比等。

5.戏剧:基本任务是组织人物动作,需在有限舞台时空内高度凝练集中地编织内容,结构作用超乎寻常,被视为 “戏剧的灵魂”。

(二)艺术语言

(1)概念:艺术作品的物质表现手段,是作品的外部形式,具有感性、表象性和情感化特征。

(2)与自然语言的区别:艺术语言是表象、情感化且带象征性的,自然语言是精确对应客观实体的抽象符号。

(3)各艺术门类的独特语言:文学语言由口头和书面语言组成;美术语言由颜料、色彩等组成;音乐语言是音响及相关因素;舞蹈语言是人体规范化动作;戏剧主要语言是动作,电影是画面、蒙太奇。

(4)艺术语言的功能

1.塑造艺术形象、传达艺术内容。

2.具有审美功能,其运用质量决定功能实现状况。

(5)掌握与运用:需专门研究学习各门类艺术语言的物质特性和美学特征,在长期实践中熟练掌握,且艺术语言随时代发展不断创新。

五、艺术作品的内容与形式的关系

(1)基本关系:对立统一、互相包容、互相转化,两者以对方存在为前提,在具体作品中紧密结合为整体的两个方面。

(2)创作与鉴赏中的关系

1.创作角度:内容与形式统一推进,不存在谁决定谁和先后主次关系,艺术家需寻找最佳契合点。

2.鉴赏角度:形式具有先行性和决定作用,欣赏从解读形式开始,形式不佳影响内容欣赏,部分作品形式本身即内容。

(3)完美统一的理想性:作品内容与形式的完美统一是艺术理想,艺术家需不断努力追求。

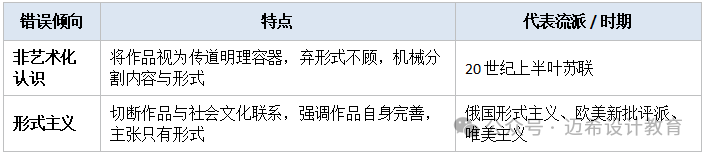

第二节艺术作品的相关属性

一、概述

(1)内容与形式的统一性:

● 在完成的艺术作品中,内容与形式有机统一,相互推移、渗透、联系,密不可分。

(2)深层属性的重要性:

● 意蕴、意境、风格、格调、品位等是艺术作品的重要属性,与内容和形式相关联,在更深层次关系到艺术成就和艺术美,研究它们有助于加深对艺术作品的认识。

二、艺术作品的意蕴、意境与风格

(一)艺术作品的意蕴

(1)概念:指艺术作品内在的含义、意义或意味,各美学流派从不同角度对其深入研究。

(2)层次划分

● 第一层次:寓于各门类艺术的物质材料之中,创作主体对物质材料的特定审美感受构成其意蕴。

● 第二层次:包含在作品的形式构成之中,如电影的分镜头、音乐的形式构成等。

● 第三层次:作品中物象、事件、情节等的指称含义和表现意义,即自然的意义。

● 第四层次:文化意义,包括物象、形象和情节自身的文化意义,以及作品包含的时代精神、民族精神等。

(4)适用艺术门类:第一、二、四层次适合音乐、建筑等;叙事性文学、戏剧等包容所有四个层次。

(5)特点

1.感性、具体,存在于具体艺术形象中。

2.多义性,与意蕴层次和艺术形象特性相关。

3.历史的生成性,与接受主体的认识、感受和体验相关。

(二)艺术作品的意境

1.概念起源:是中国传统美学重要范畴,源于魏晋南北朝,经唐、明清发展,王国维使其成为极具理论价值的范畴。

2.核心内涵:首先是情与景的交融,也是艺术家思想、审美观念等与客观景物的融合,“意” 是情、理、气、格等的复合体。

3.分类:王国维提出 “有我之境” 和 “无我之境”;笪重光将山水画分为 “实境”“真境”“神境”。

4.创造途径:“外师造化”“行万里路”,通过 “虚实相生”,以实求虚、以有求无等创造 “象外有象” 的意境。

5.普遍意义:是人类艺术创造的普遍现象,是作品整体呈现的景真、情深、意切的艺术境界,能感染欣赏者。

(三)艺术作品的风格

(1)概念:艺术作品因于内而符于外的风貌,是整体上具有代表性的面貌,源于希腊文,后扩展到各艺术领域。

(2)本质:通过艺术作品表现的相对稳定、深刻反映时代、民族及艺术家内在特征的外部印记,是艺术成熟的标志。

(3)形成因素:由作品独特内容与形式统一,及艺术家个性与时代、民族等社会历史条件统一而形成。

(4)类型

1.艺术家个人风格:受主观的审美趣味、生活经验等和客观的社会风尚等影响,形成后具有稳定性,是艺术家艺术上客观化、社会化的自我。

2.流派风格:一批艺术家受社会或艺术思潮影响,作品呈现相似特征而形成,差异与创造性结合是成熟标志。

3.时代风格和民族风格:时代风格受政治、经济等影响;民族风格与民族地理、文化等相关,从自然过程转变为有意识的自律过程。

(5)特征:具有多样化与同一性,多样化源于生活、创作个性和审美需求的丰富性;同一性因艺术家受共同制约呈现相似之处。

三、艺术作品的格调与品位

(一)艺术作品的格调

(1)概念:作品中表现出的美学品格和思想情操,是艺术家艺术造诣、文化修养等的总汇体现。

(2)高低雅俗之分

1.高格调:基于进步世界观等,思想内容健康深刻,体现艺术家独立人格,艺术上或有深厚传统功力,或富有探索性和独创性。

2.低格调:迎合低级趣味,内容无深度,艺术上模仿抄袭,语言俗气浅薄。

(3)与风格的关系:既有联系又有区别,都是艺术个性体现,风格是艺术风貌,格调是该风貌的美学品格,格调实践意义更重要。

(二)艺术作品的品位

1.与格调的区别:格调是从价值两极把握属性,品位是细分差异、层次和等级;格调多涉思想内容,品位多与审美趣味、艺术追求等相关。

2.概念引入:原是矿物学术语,近十年引入文艺批评,指作品中有益于提高精神素质的文化和美学含量高低。

3.形成原因:艺术家从不同艺术观念把握生活的结果,反映其对世界的态度、艺术追求等。

四、艺术作品的商品属性

(一)问题提出

● 在市场经济和 “全球经济一体化” 背景下,艺术实践要求探讨艺术作品的商品属性,以认识艺术本质和规律,促进艺术健康发展。

(二)本质属性

● 艺术作品本质上是精神产品,艺术生产是特殊精神生产,审美是其本质特征,通过影响人的精神影响客观世界。

(三)商品属性

1.定义依据:从马克思主义政治经济学看,商品是用于交换的劳动产品,艺术作品进入市场交换时具有商品属性,是劳动产品和交换物双重属性的统一。

2.特殊性:是特殊商品,具有特殊使用价值,受传统文化和社会思想观念等影响,价值在交换中可能背离价格。

3.市场影响:市场因素既有积极作用,如帮助艺术家获得经济支持;也有消极作用,如使创作受商品价值规律支配,需政府调节。

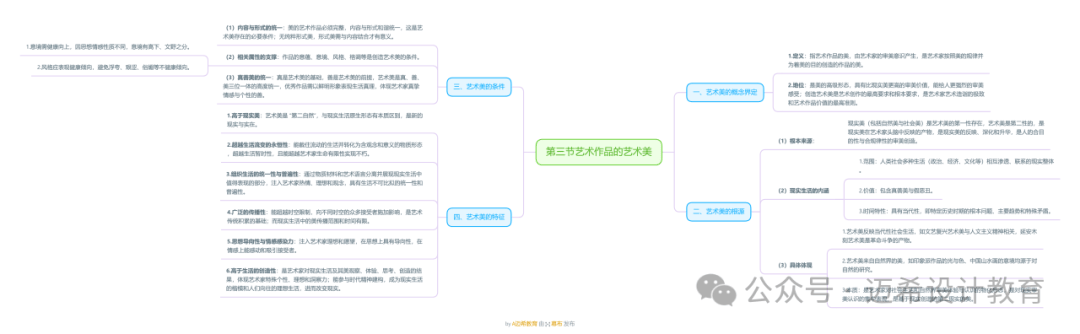

第三节艺术作品的艺术美

一、艺术美的概念界定

1.定义:指艺术作品的美,由艺术家的审美意识产生,是艺术家按照美的规律并为着美的目的创造的作品的美。

2.地位:是美的高级形态,具有比现实美更高的审美价值,能给人更强烈的审美感受;创造艺术美是艺术创作的最高要求和根本要求,是艺术家艺术造诣的极致和艺术作品价值的最高准则。

二、艺术美的根源

(1)根本来源:

● 现实美(包括自然美与社会美)是艺术美的第一性存在,艺术美是第二性的,是现实美在艺术家头脑中反映的产物,是现实美的反映、深化和升华,是人的合目的性与合规律性的审美创造。

(2)现实生活的内涵

1.范围:人类社会多种生活(政治、经济、文化等)相互渗透、联系的现实整体。

2.价值:包含真善美与假恶丑。

3.时间特性:具有当代性,即特定历史时期的根本问题、主要趋势和特殊矛盾。

(3)具体体现

1.艺术美反映当代性社会生活,如文艺复兴艺术美与人文主义精神相关,延安木刻艺术美是革命斗争的产物。

2.艺术美来自自然界的美,如印象派作品的光与色、中国山水画的意境均源于对自然的研究。

3.本质:是艺术家对社会生活和自然界审美体验与认识的物化形态,是对现实审美认识的集中表现,是基于现实创造的第二现实的美。

三、艺术美的条件

(1)内容与形式的统一:美的艺术作品必须完整,内容与形式和谐统一,这是艺术美存在的必要条件;无纯粹形式美,形式美需与内容结合才有意义。

(2)相关属性的支撑:作品的意蕴、意境、风格、格调等是创造艺术美的条件。

1.意境需健康向上,因思想情感性质不同,意境有高下、文野之分。

2.风格应表现健康倾向,避免浮夸、艰涩、俗媚等不健康倾向。

(3)真善美的统一:真是艺术美的基础,善是艺术美的前提,艺术美是真、善、美三位一体的高度统一,优秀作品需以鲜明形象表现生活真理,体现艺术家真挚情感与个性的善。

四、艺术美的特征

1.高于现实美:艺术美是 “第二自然”,与现实生活原生形态有本质区别,是新的现实与实在。

2.超越生活流变的永恒性:能截住流动的生活并转化为含观念和意义的物质形态,超越生活暂时性,且能超越艺术家生命有限性实现不朽。

3.组织生活的统一性与普遍性:通过物质材料和艺术语言分离并展现现实生活中值得表现的部分,注入艺术家热情、理想和观念,具有生活不可比拟的统一性和普遍性。

4.广泛的传播性:能超越时空限制,向不同时空的众多接受者施加影响,是艺术传统积累的基础;而现实生活中的美传播范围和时间有限。

5.思想导向性与情感感染力:注入艺术家理想和愿望,在思想上具有导向性,在情感上能感动和吸引接受者。

6.高于生活的创造性:是艺术家对现实生活及其美观察、体验、思考、创造的结果,体现艺术家特殊个性、理想和洞察力;能参与时代精神建构,成为现实生活的楷模和人们向往的理想生活,进而改变现实。