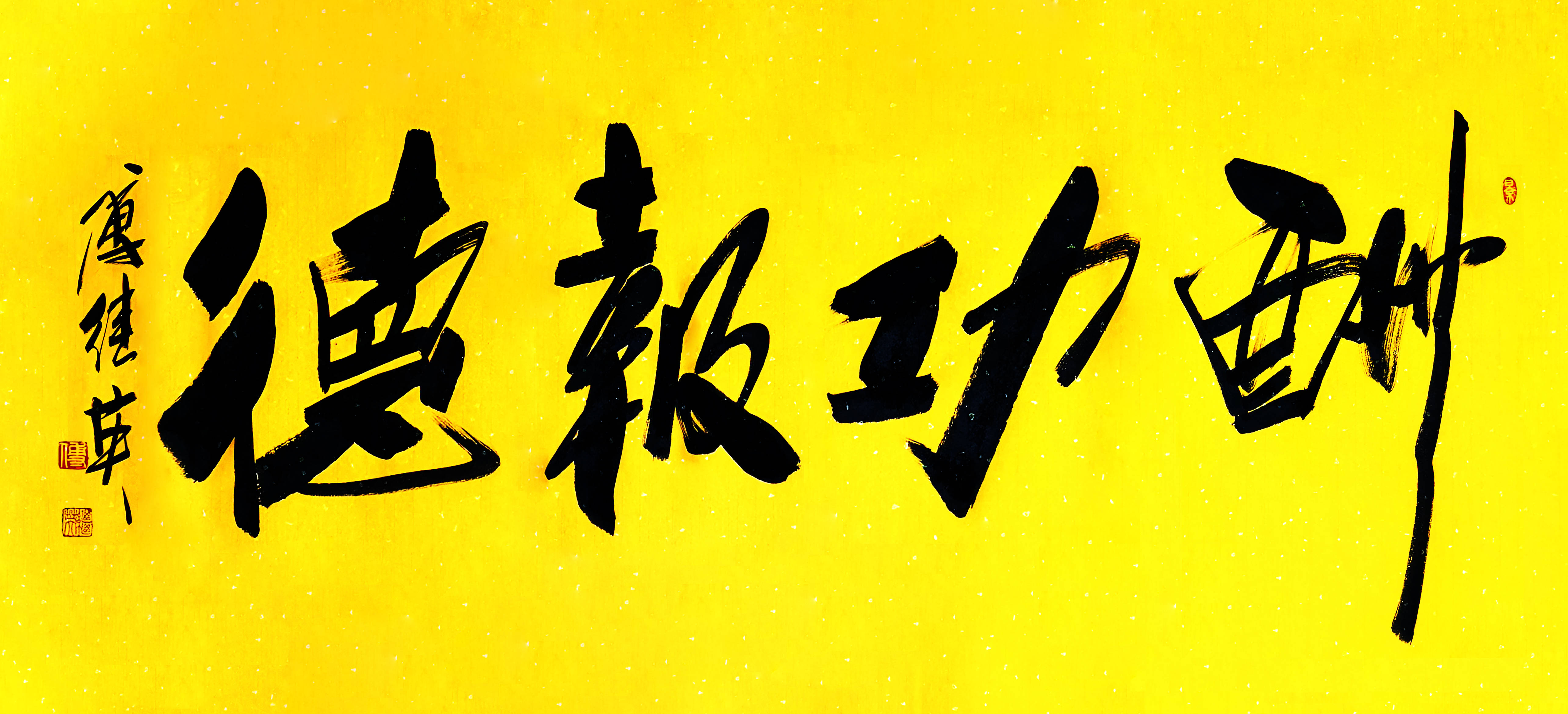

企业茶室字画傅继英书法"酬功报德":铭记善举,共筑感恩正义风

文/泾漪 画作/傅继英

在傅继英老师的笔下,“酬功报德”犹如金石之声铿锵有力,又仿佛春风化雨般细腻温润。这方寸之间的墨迹,不仅承载了中华文明对道德价值的不懈探求,更在当代社会中引发出新的共鸣。当书法艺术与伦理精神交融,我们便能在横竖撇捺的笔触中感受到人性的温暖,于飞白与浓淡的墨色间洞察文明传承的奥秘。

“酬功报德”绝非仅仅是简单的利益交换,它蕴含着深植于农耕文明的道德智慧。在古代社会,春种秋收的循环往复使我们的先民深刻认识到:每一粒粮食都凝聚着天地精华与人类辛勤劳动的共同结晶,每一次丰收都意味着对自然恩赐与人际间互助的敬畏与感激。这种感悟逐渐升华为“投我以木桃,报之以琼瑶”的伦理信条,进而构建起一种超越血缘关系的坚实社会联结纽带。

在历史的长河中,“酬功报德”这一概念逐渐演化出多维度的精神内涵。它不仅涵盖了对于显性功绩的物质回馈,更深刻地强调了对隐性善行的精神铭记;它既追求个体之间恩义的平衡,又着重于社会整体道德的循环与传承。商鞅通过“徙木立信”之举,以五十金作为对移木之人的酬报,表面上是等价交换,实则是在奠定国家信用体系的基石。而韩信“一饭千金”的佳话,不仅是对个体恩情的感激,更是对世间温情的永恒颂歌。

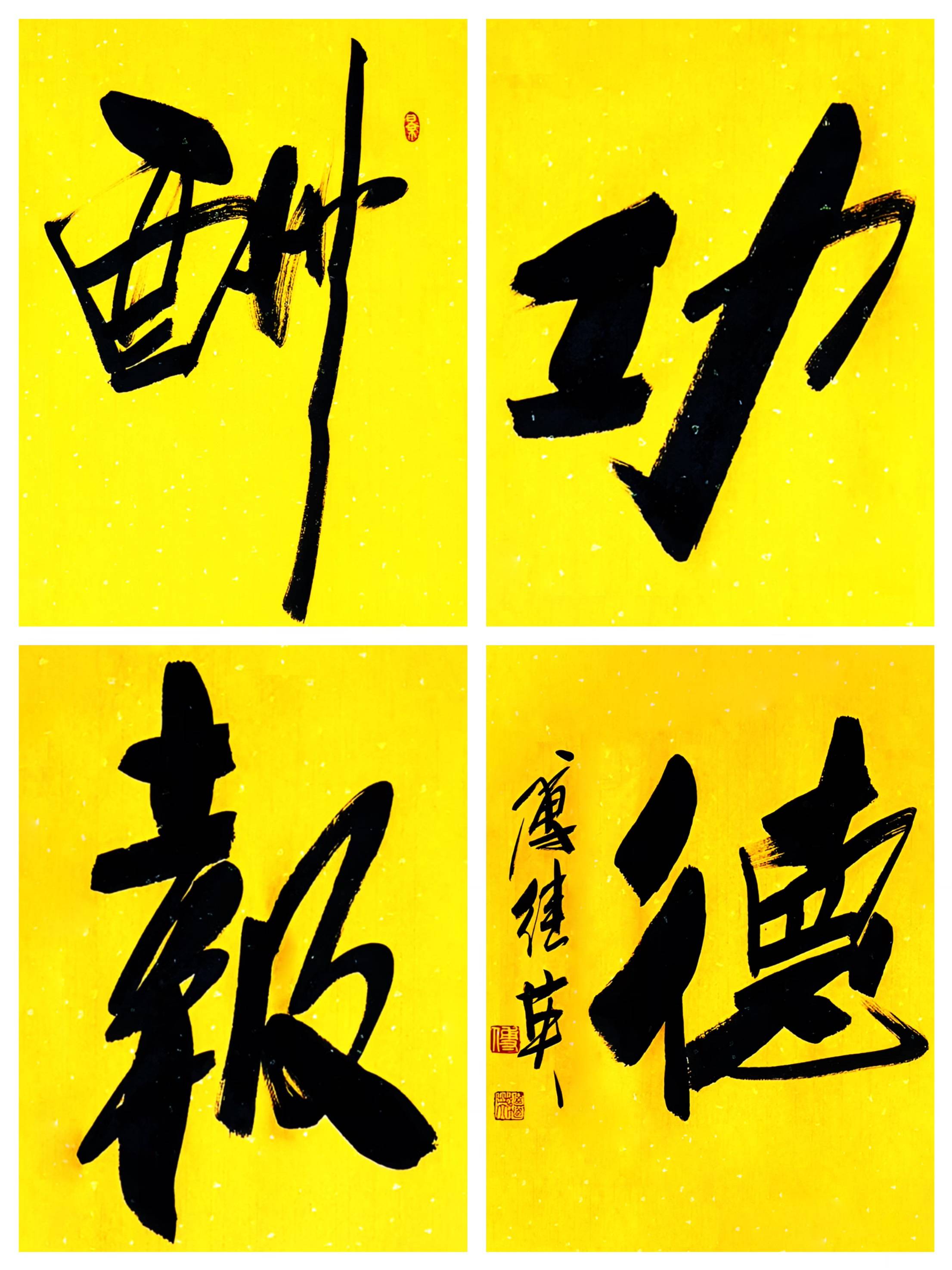

傅继英老师在创作这幅作品时,巧妙地采用了沉稳而厚重的行书体势。其横画犹如磐石般坚固,奠定基础。竖笔则似栋梁般挺拔,支撑起整个结构,于端庄之中流露出一种力量感。在运笔过程中,“酬”字左部的“酉”字旁圆润流畅,与右部的“州”字刚直挺拔形成鲜明对比,巧妙地暗示了恩情的承载需要温情,而回报则应通过实际行动来体现。“德”字中双立人旁舒展自如,而“心”字底部则收敛内含,恰似君子修身之道——外在展现仁德,内在坚守本心。

此作品尤为适宜悬挂于企业会客厅或政府服务大厅之中。在企业环境中,它如同一面镜子,时刻提醒商业行为必须坚守道德底线——对合作伙伴的承诺应如金石般坚定不移,对员工的贡献则需给予公正无私的评价。在公共服务场所,它犹如一位沉默的监督者,不断提示权力行使者:每一笔民脂民膏都寄托着民众的期望,每一项政策的出台都应切实回应民众的诉求。

傅继英老师的《酬功报德》不仅局限于书法艺术的领域,更成为了一把解码中华文明道德密码的钥匙。当我们在这快节奏的现代生活中驻足,凝视这四个字,不仅能领略到笔墨之间流淌的韵律之美,更能感受到穿越千年的道德温情。这正是艺术的魅力所在——它将抽象的伦理观念转化为触手可及的实体,让古老的精神在当代社会中焕发出新的生机。