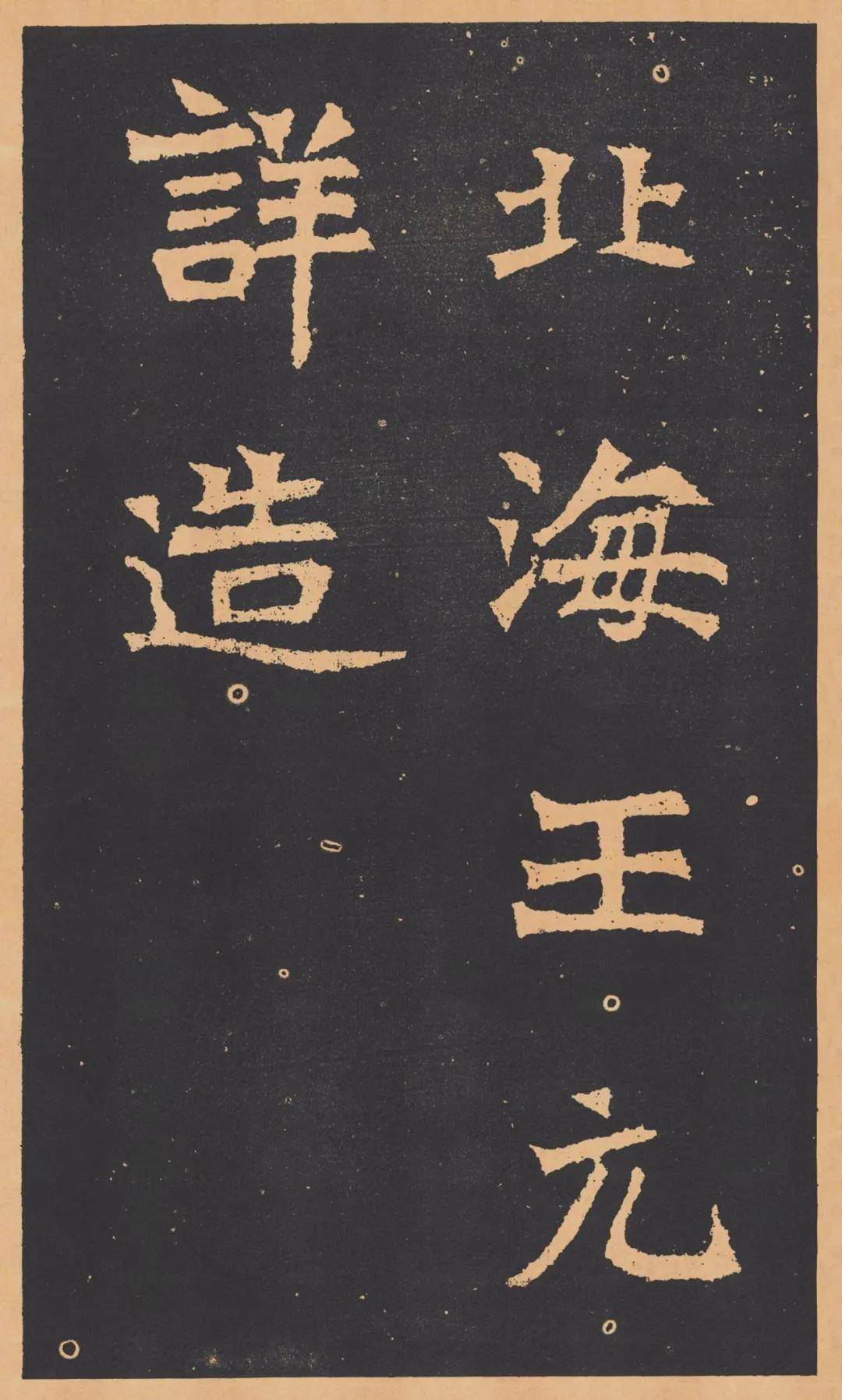

北魏《王元祥造像记》,笔画清晰明朗,是一不错魏碑字帖

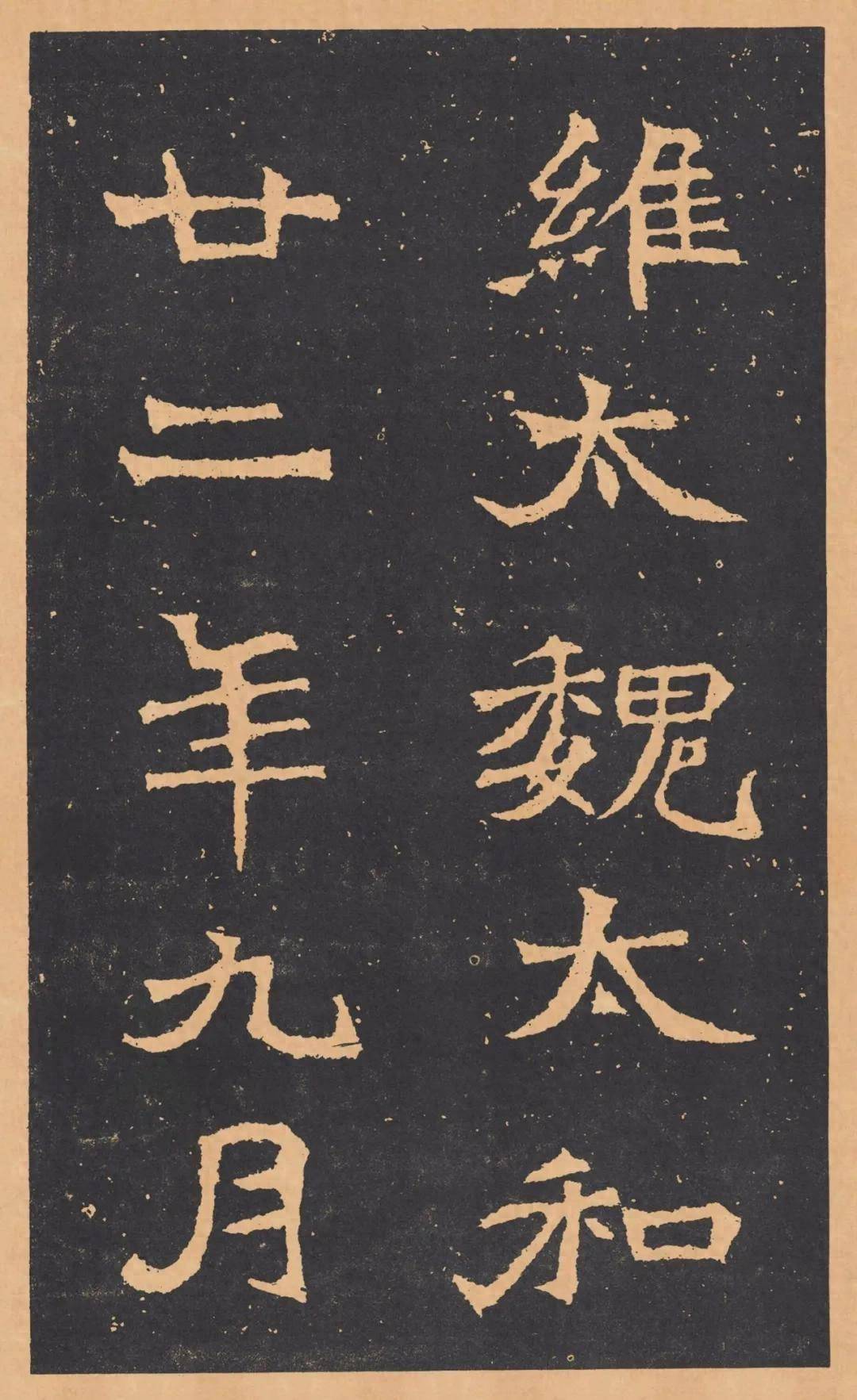

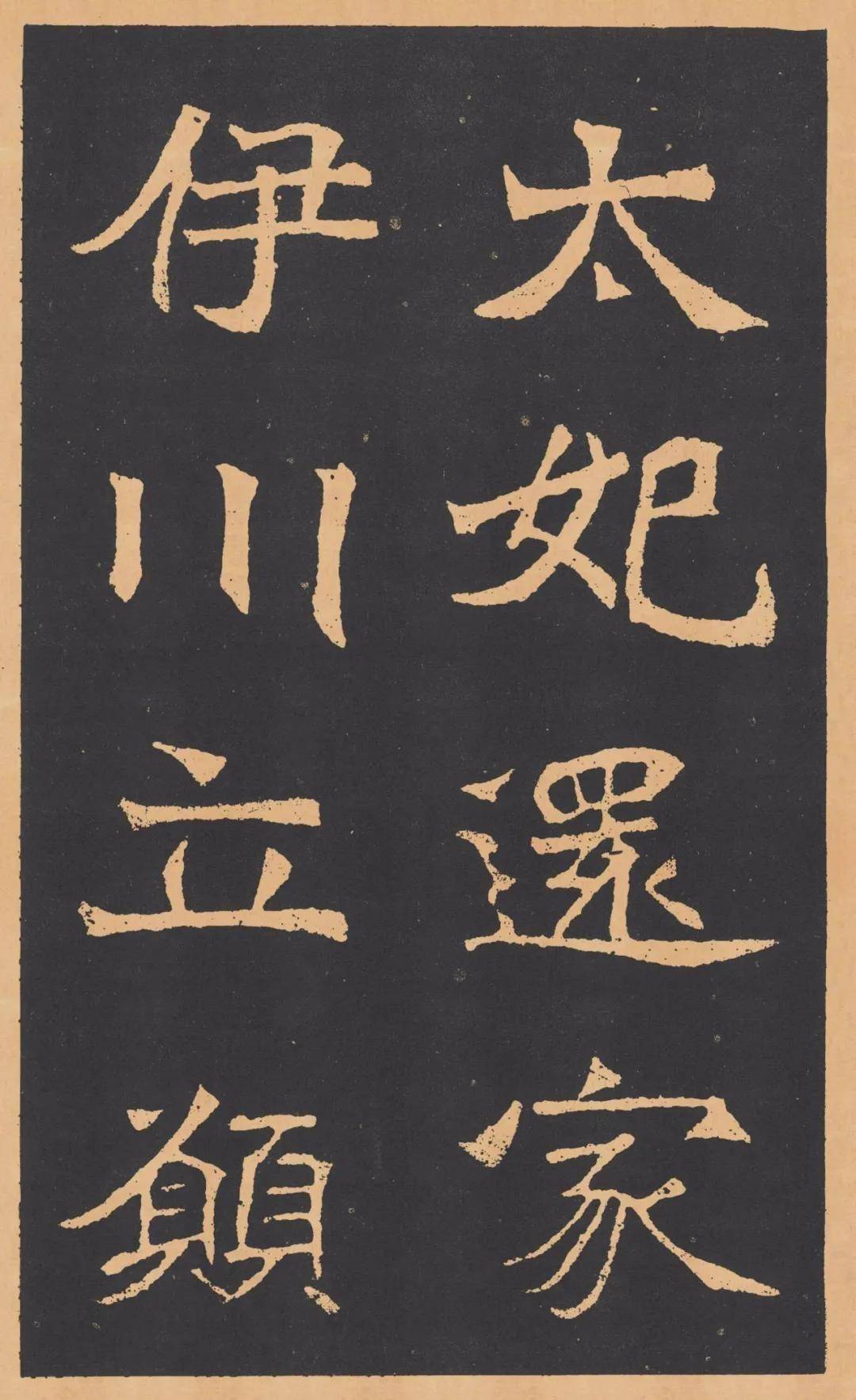

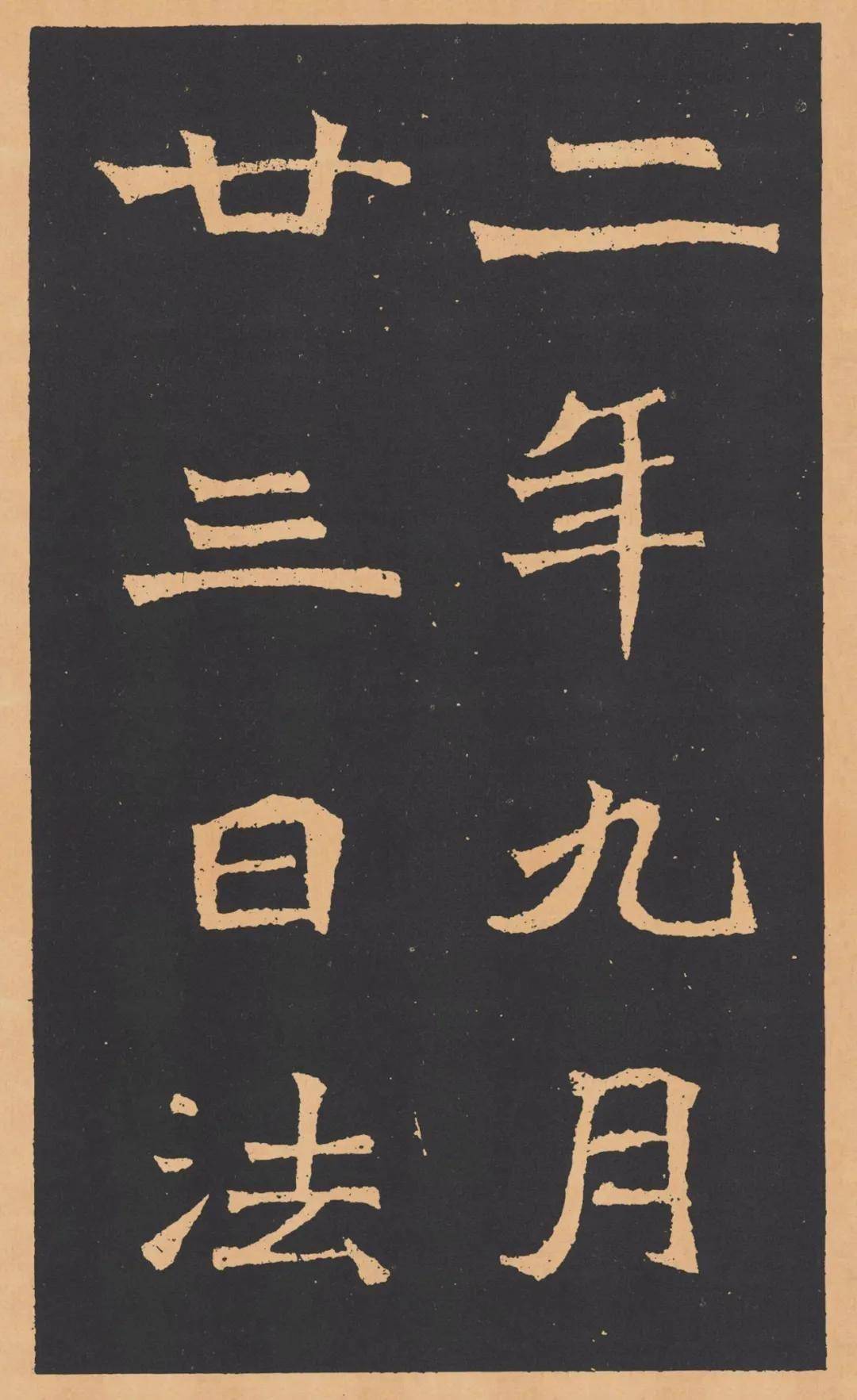

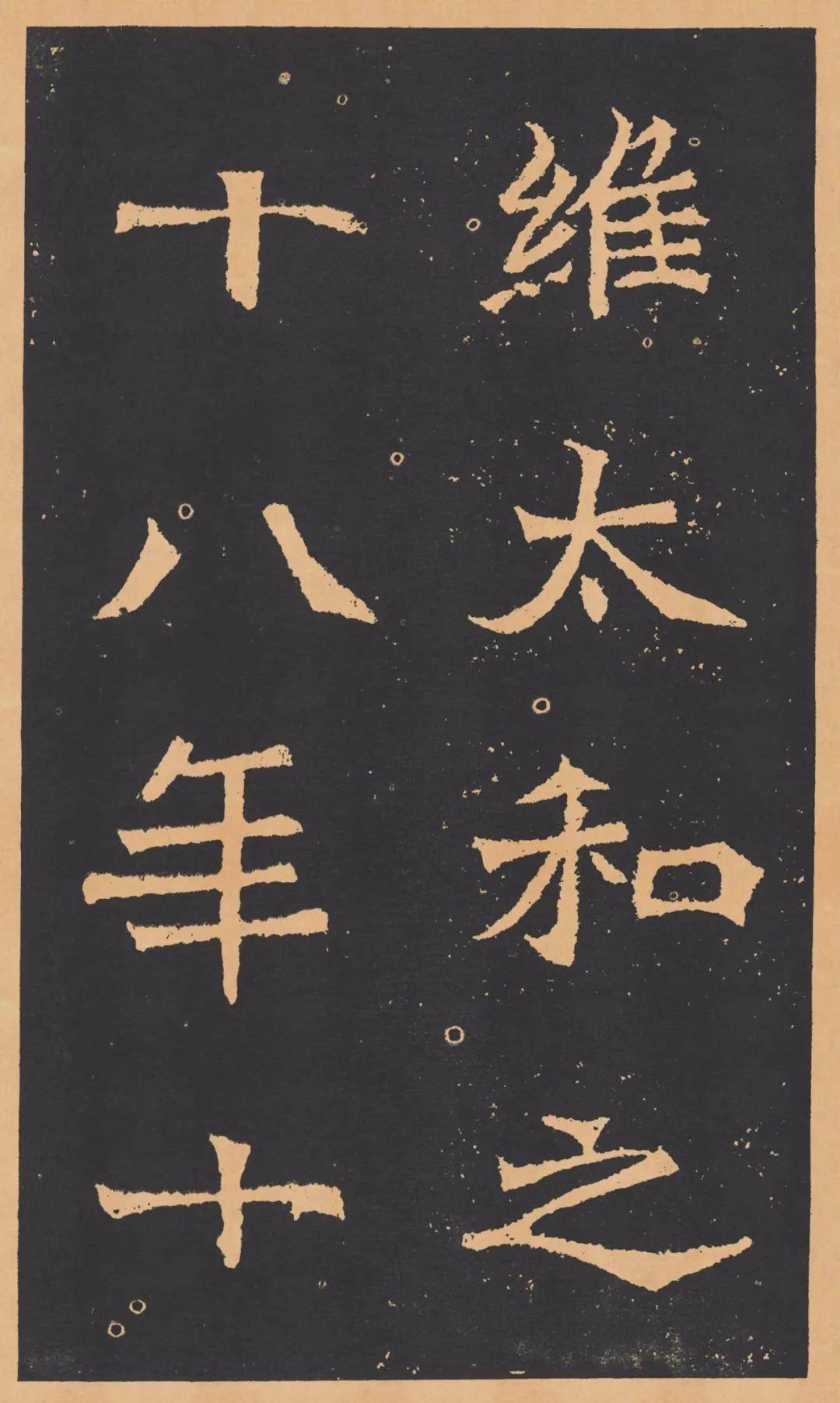

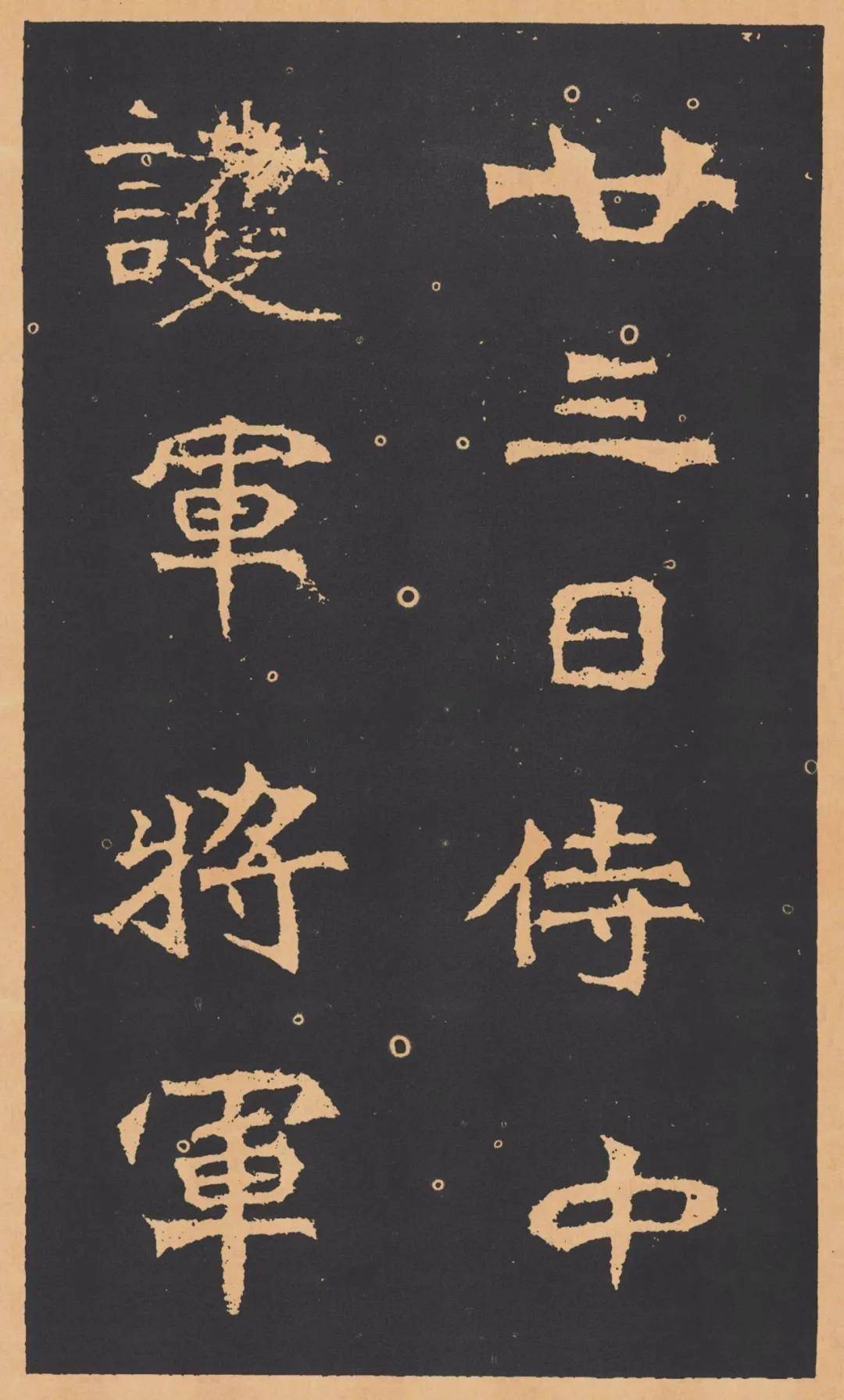

分享一帖魏碑,此帖是来自于北魏的《王元祥造像记》,此碑高88厘米,宽为42厘米,是元详随北魏孝文帝南伐迁都至洛阳的历史实录,碑文全称为《魏太和十八年北海王元祥为母子平安造弥勒像记》,此碑被列入著名的龙门二十品之中。

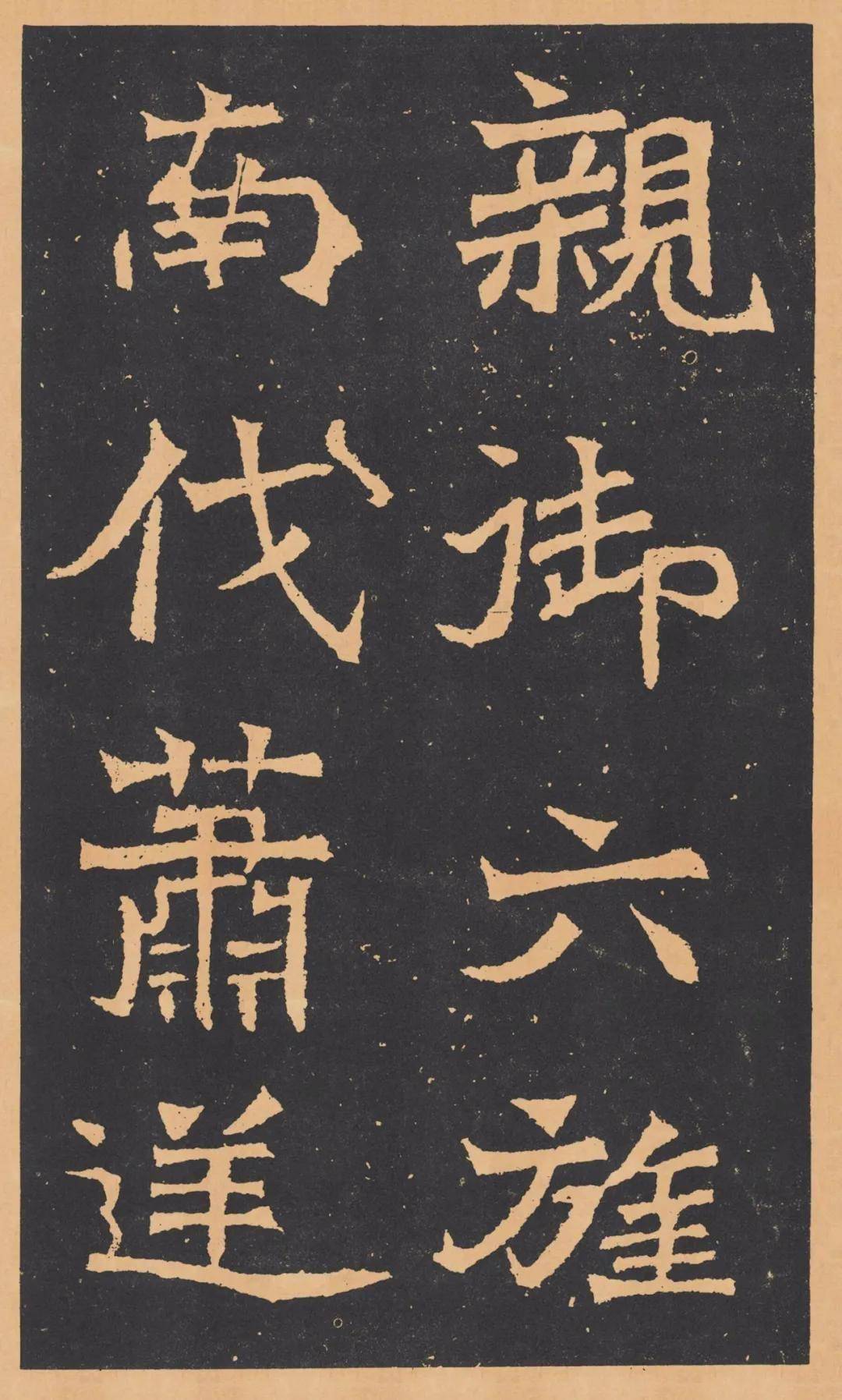

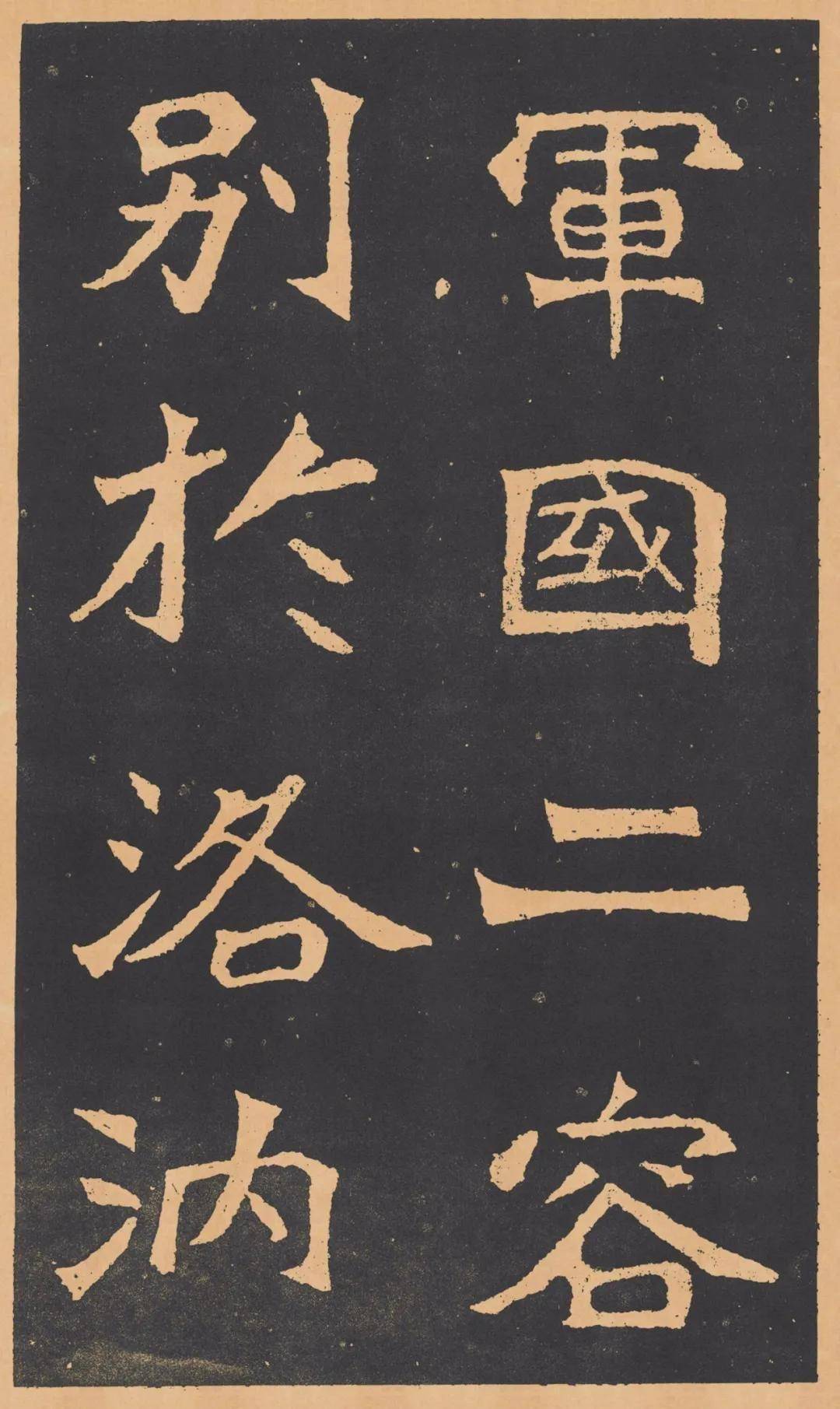

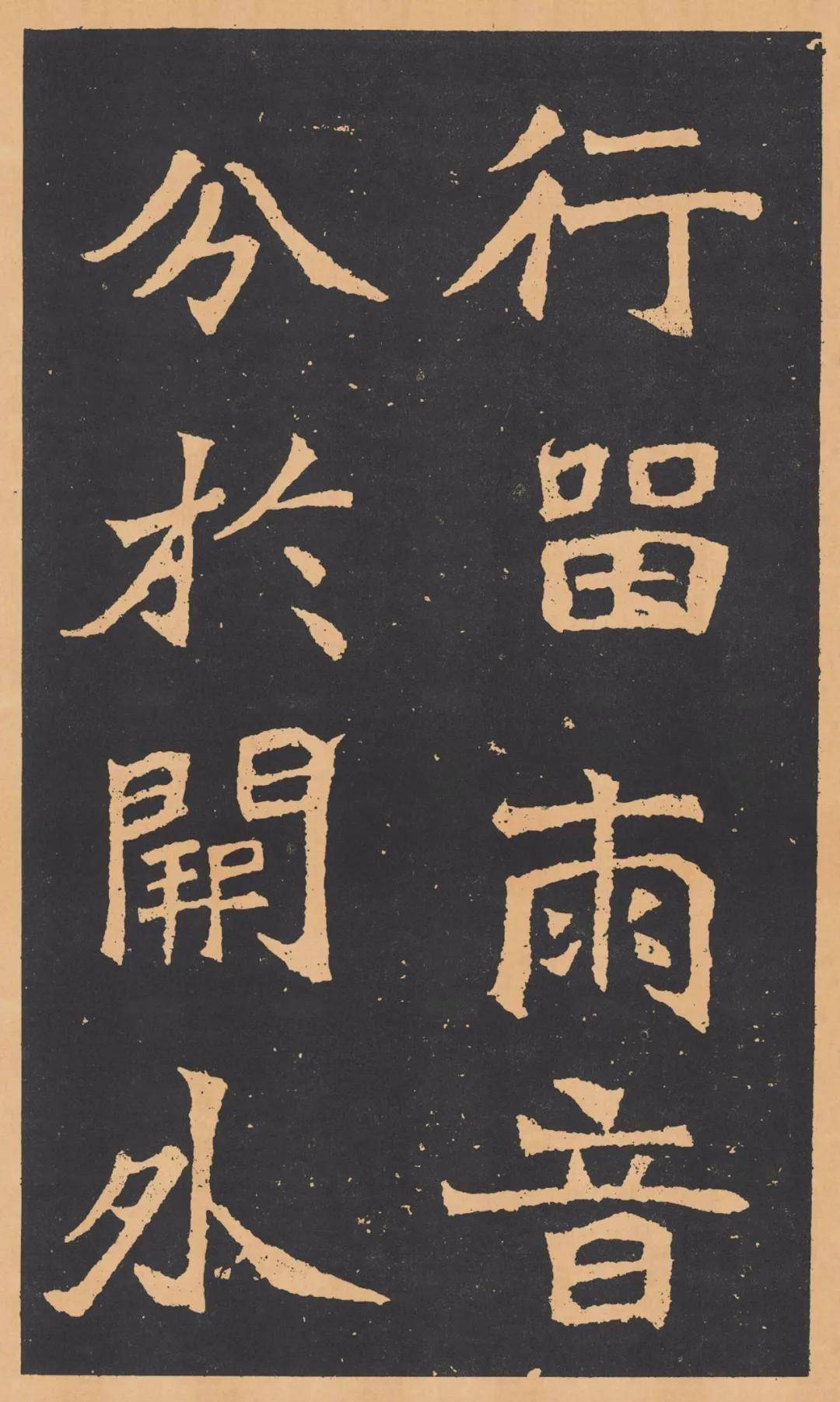

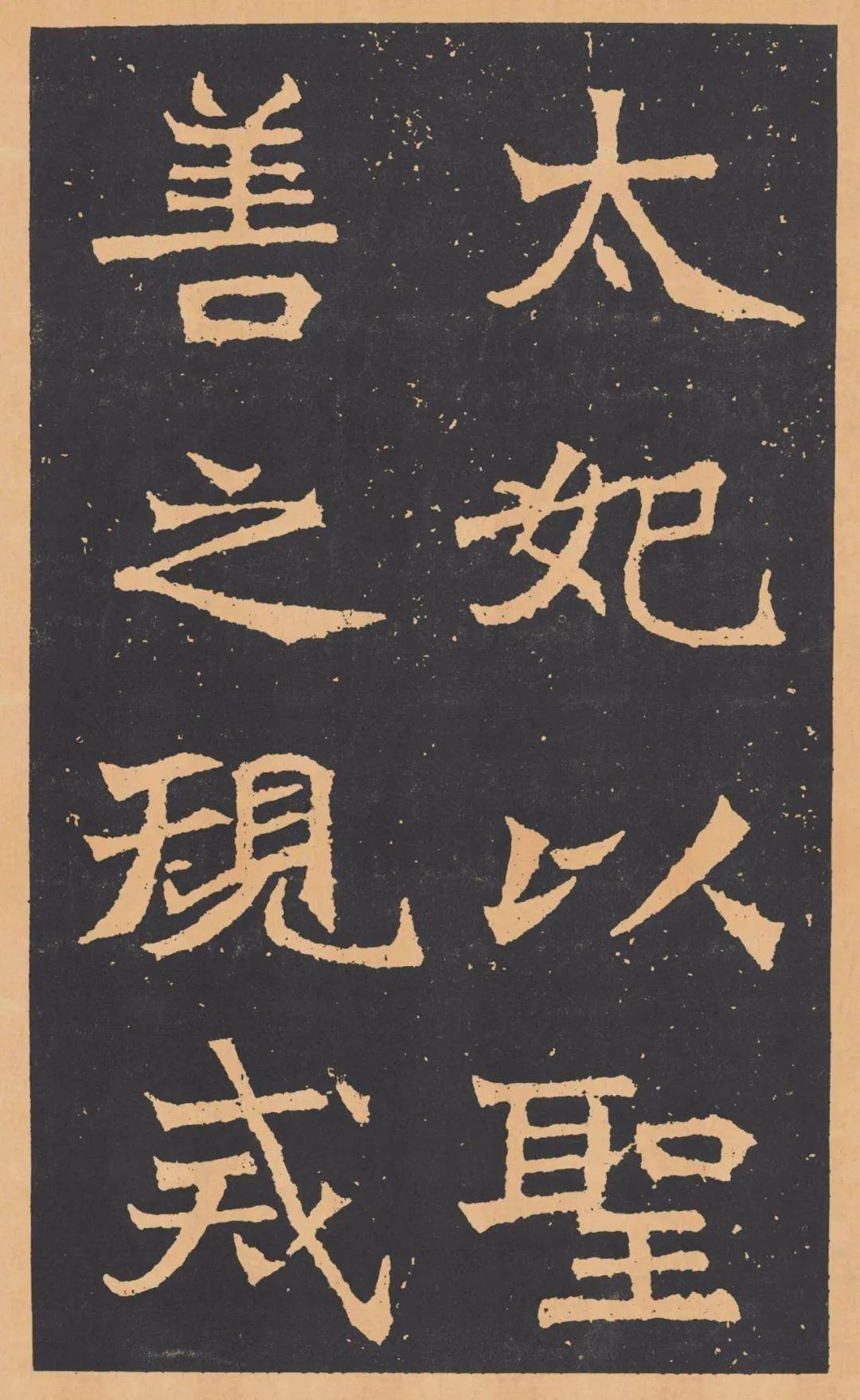

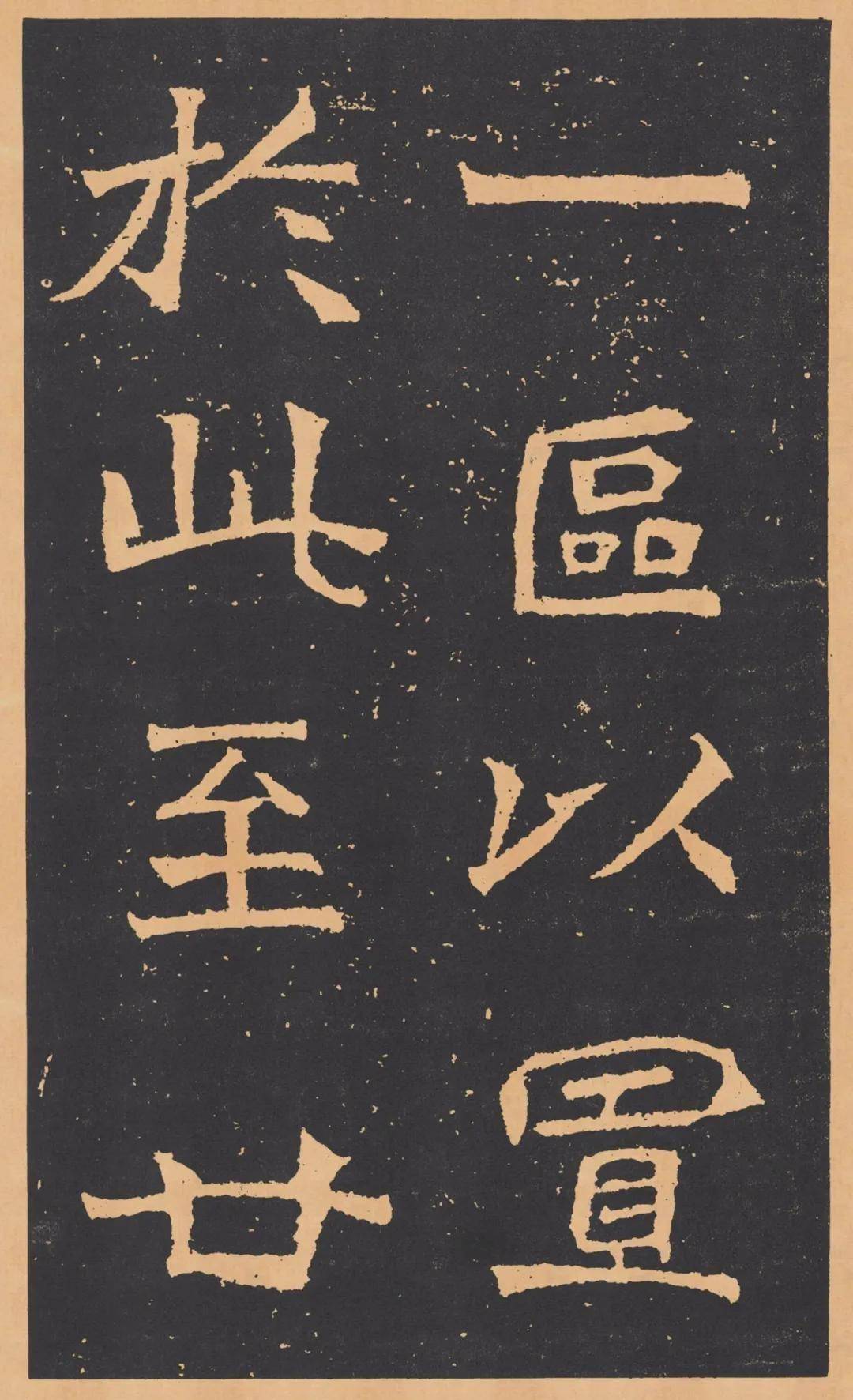

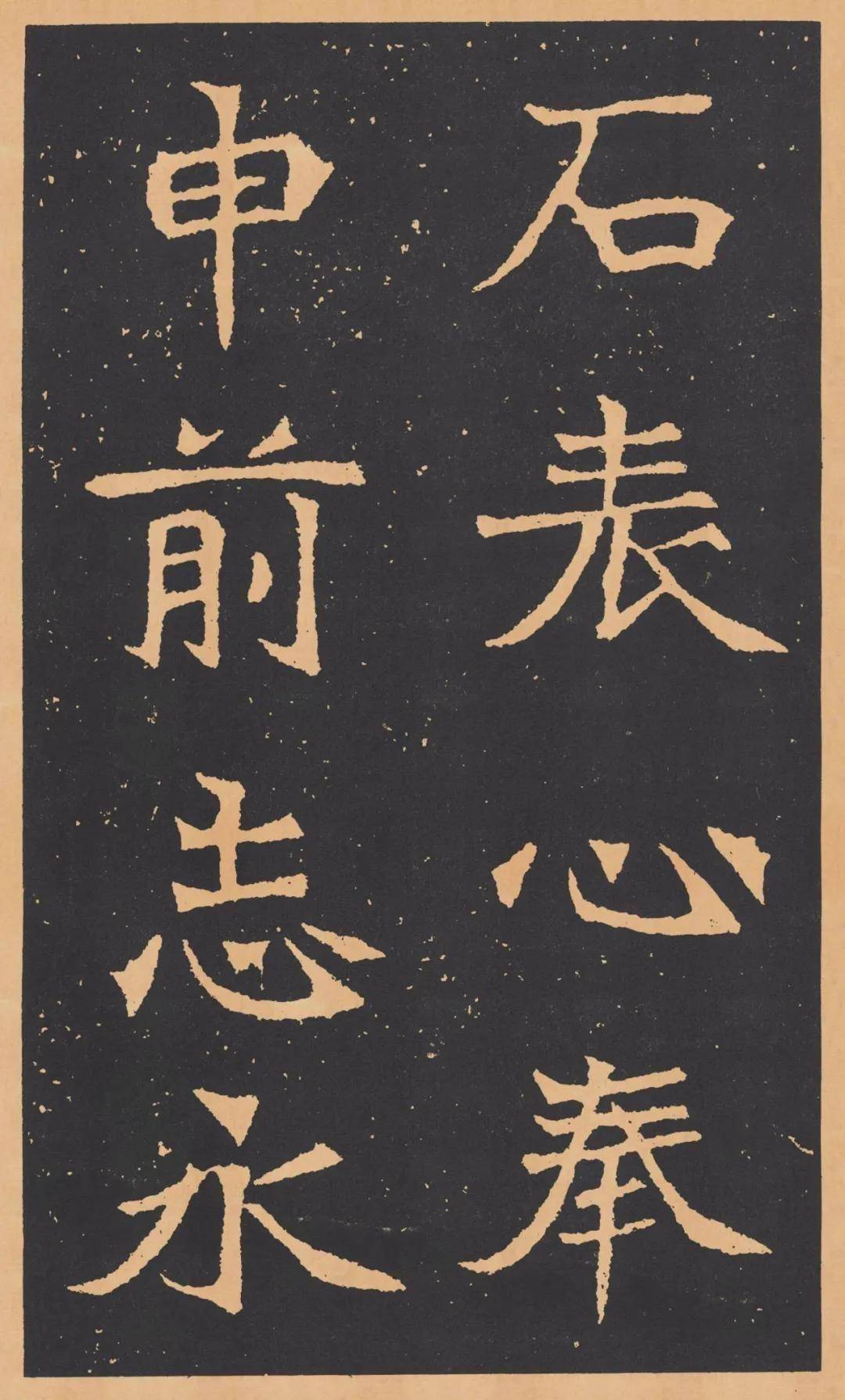

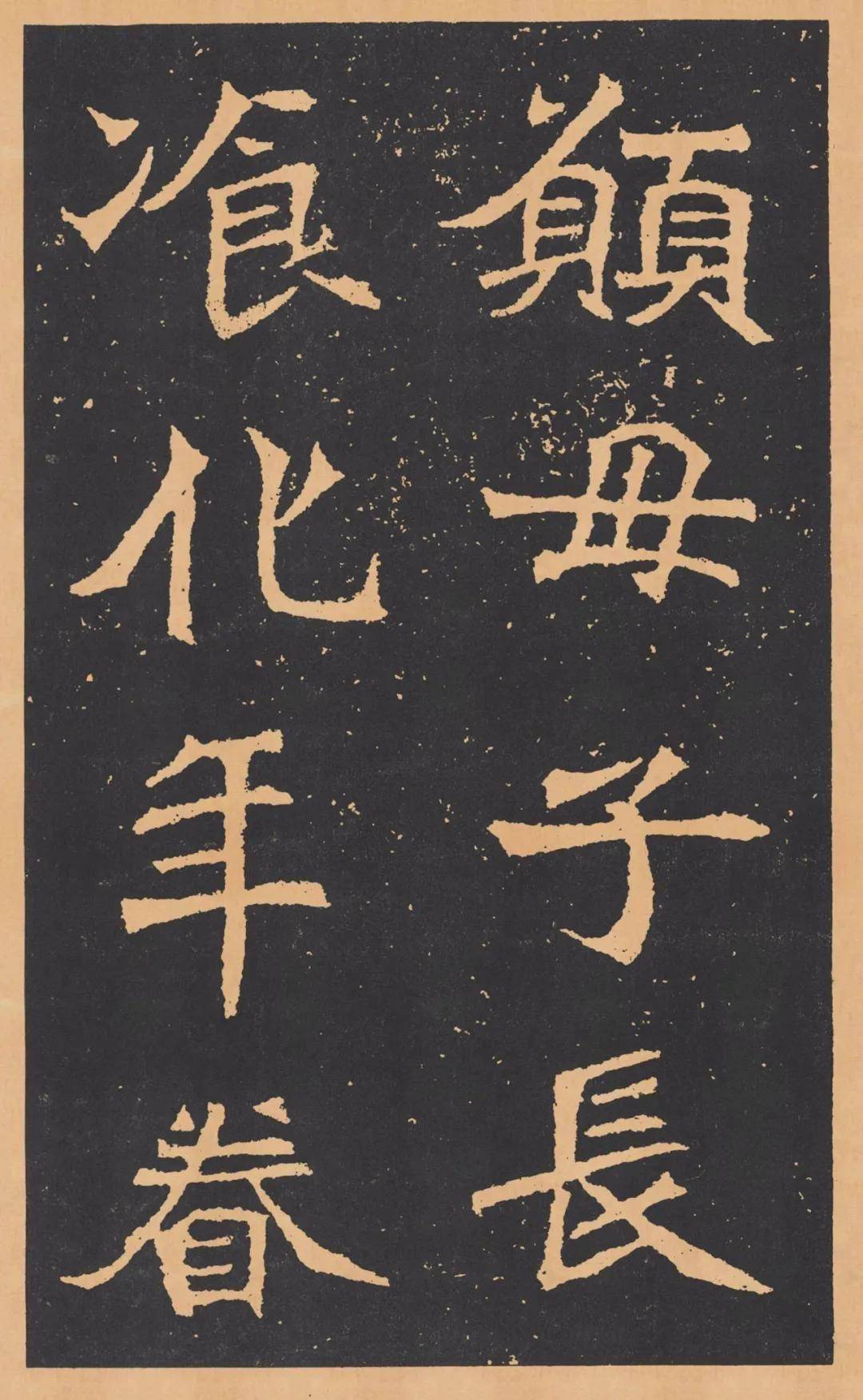

此作在魏碑的书法作品之中,它的风格也逄得上是其中的精品,它的整体布局疏朗又潇洒,虽然字的排列是竖有行、横有列,但行与行、字与字之间的空隙很开阔,和龙门二十品里其他造像记的风格大不一样,给人一种俊朗洒脱的感觉。它的主要用笔是以方笔为主,偶尔也会有圆笔,和先前的隶书大有不同。

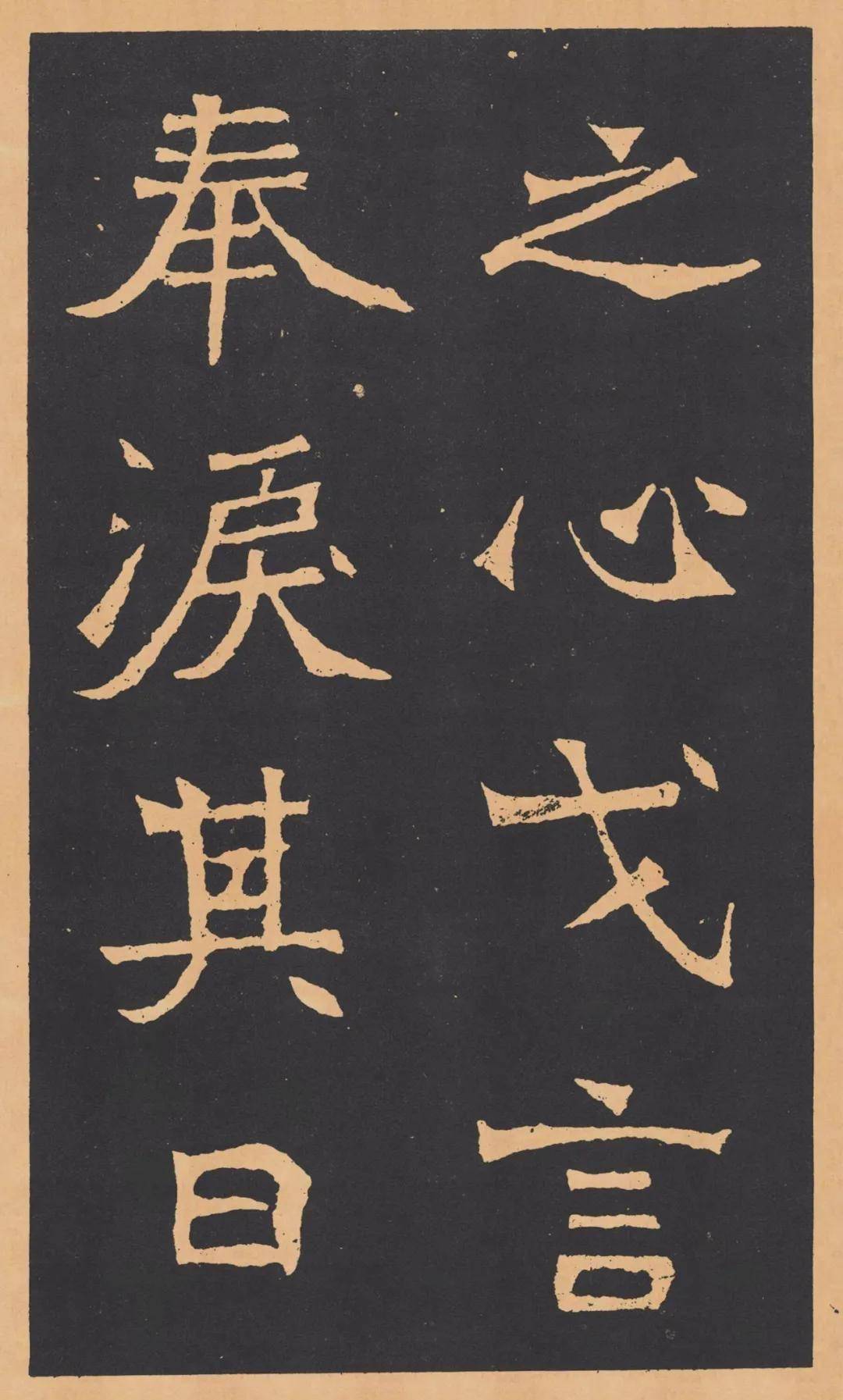

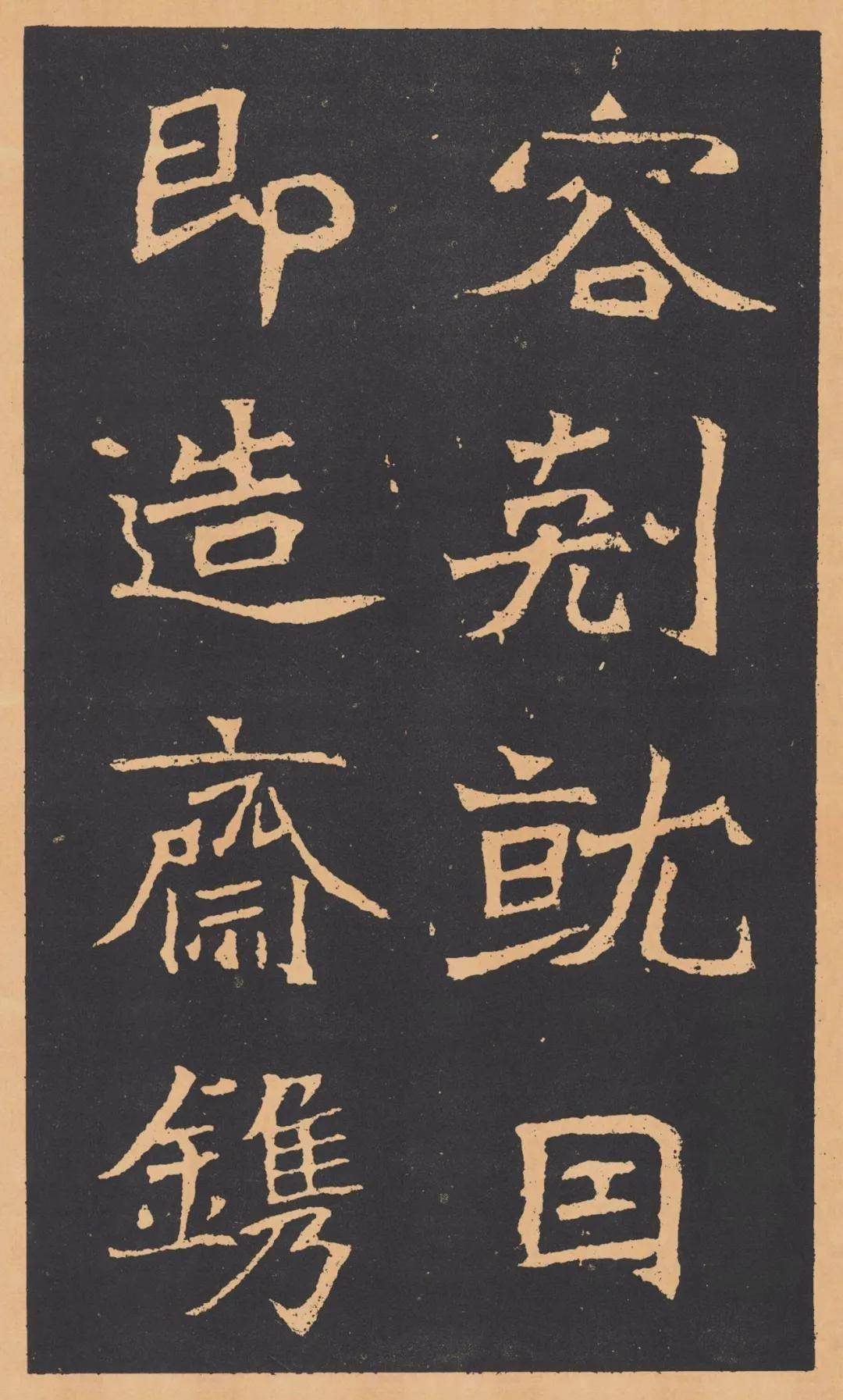

观其笔画就让我感到了一股力量感,特别是在笔画的开头、结尾和转折的地方都显得刚劲有力,透着一股挺拔的气势。而其中字的结构大多则是以扁形为主,显得雍容大气、开阔舒展。笔画清晰明朗,波浪般的捺画刚劲有力,笔画之间的呼应连贯顺畅。

此作应是创作完成于北魏时期的太和十八年间,也就是公元的494年。与其同时期的魏碑相比,此碑则显得更加灵动舒展。

它的笔画写法和字体结构不像《始平公造像记》《杨大眼造像记》那样古朴厚重,却有着自己独特的俊朗飘逸之美。

而《始平公造像记》的风格以雄浑刚健、方正有力著称,笔画斩钉截铁;《杨大眼造像记》也带着方劲挺拔、气势雄浑的特点。

这种风格特点正好展现了北魏时期书法的演变过程 —— 从早期那种古朴厚重的风格,逐渐向清秀飘逸的方向发展,《王元祥造像记》就是这个演变过程中的一个生动见证。

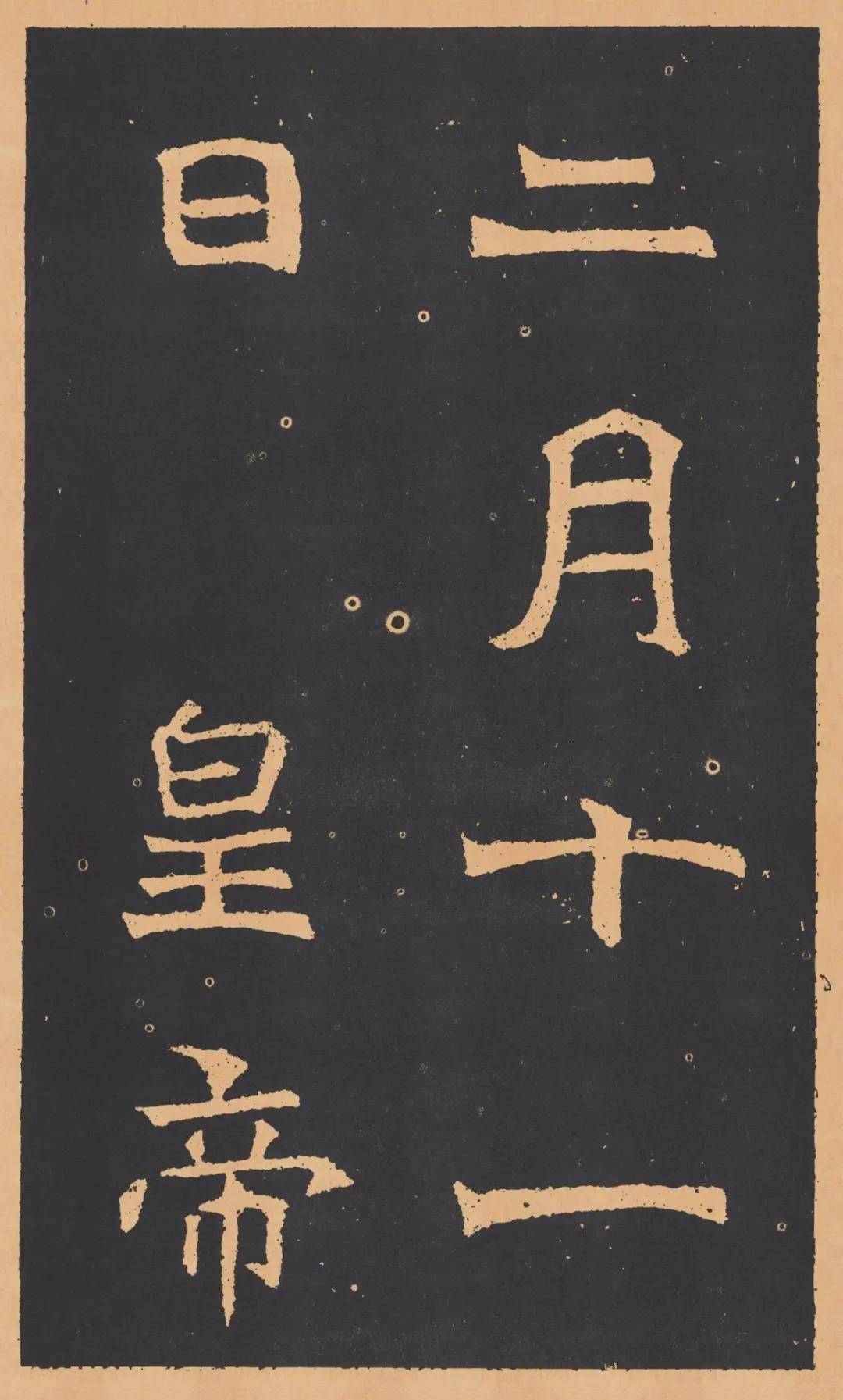

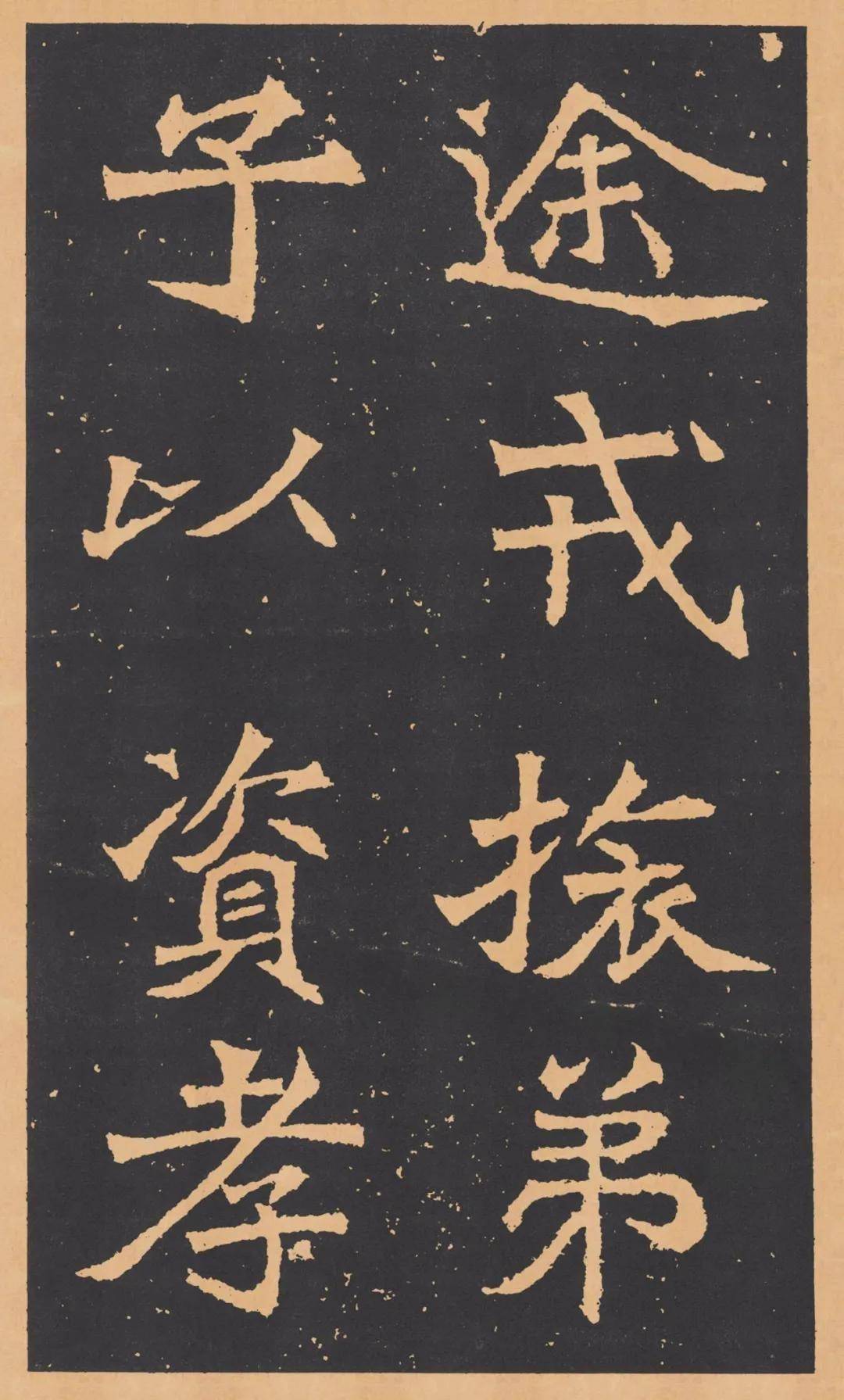

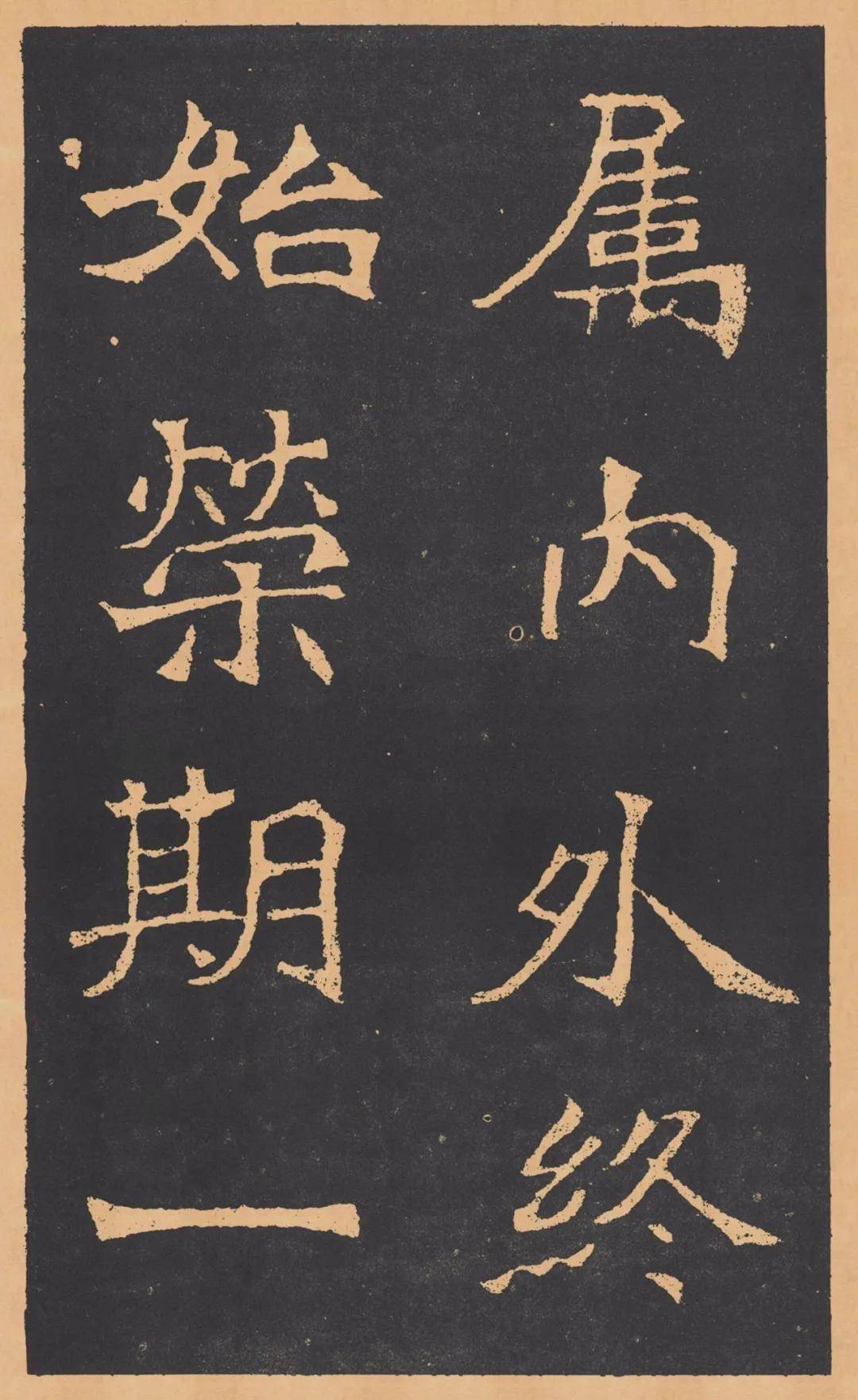

碑文中记录的是北海王元祥跟随孝文帝南征迁都的历史事件,故事发生在494年,说的是元祥跟随着孝文帝南下征战,在伊阙城外和母亲依依不舍地告别。

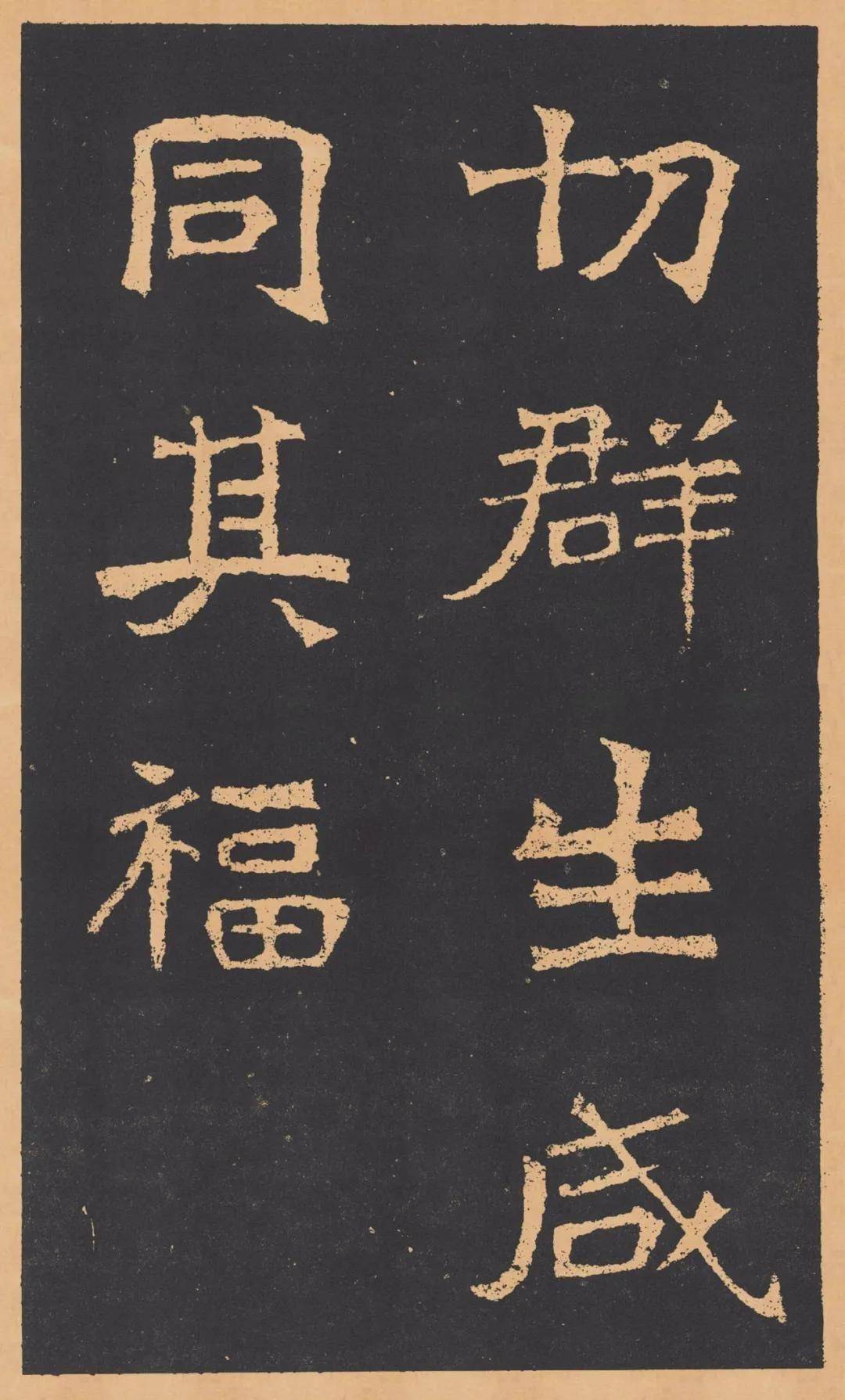

为了祈求自己和母亲都能平安,元祥在伊川立下心愿,开凿佛龛、雕刻造像,这件事花了将近四年才完成。碑文中还表达了元祥对母子平安、家族兴旺以及天下众生都能得福的美好愿望。

北海王元祥是北魏献文帝的第七个儿子,是孝文帝同父异母的弟弟,相当于王爷身份。他很受孝文帝的重视,跟着他打过大小战役,是孝文帝的左膀右臂,他还担任了散骑常侍这样的重要官职。

在造像完成之后,他的地位也慢慢变得显赫起来。不过,他的一生经历比较曲折,后来因为政治斗争等问题,人生遭遇了不少变故。

声明:以上图片来源于网络,侵删!