“拧巴”,是用来夸艺术家最好的词

👆懂不懂艺术都能看懂的象外

AI生图,关键词是啥忘了

作者按:

笔者最近一直在做别的事,在象外写得很少,让改主编独自负担了大量的更新压力。所以随手把自己写的三条小红书发一期推送,掩饰一下自己的没节操。

〇

“拧巴”,是用来夸艺术家最好的词

我觉得“拧巴”,是用来夸艺术家最好的词……之一。 拧巴往往是因为想要在纯粹和复杂、自我和现实之间找一个合适自己的平衡支点,但又确实太难了,所以会把过程中的别扭东西,反向内射到人格里。

这种焦虑本身是在历史的非高光时间里,一种道德感的体现:不仅珍视自己少年时相信的那个“艺术”,也能够了解陷入结构性问题自我逆向淘汰的艺术行业环境里,周边业内的不易,从而做出一种迂回式的调整,求一个两全法,试图两头不负,结果两头栽倒。

这种失败是具有魅力的。我们会在最终最脱离人群的艺术家身上,读取到人群留下的印迹。嚷嚷着自己不食烟火的人,实际上曾怀有对烟火最深挚的爱,一种藏在内心的温柔,让ta变成了一个不合群的人。

〇

艺术中的“粗糙感”

粗糙就是:性情笨拙、无法精致。

因为艺术系统的规训,总是指向整整齐齐,所以粗糙是对系统的反抗;因为现实生活总让真性情的人,感到格格不入,所以把这种不协调感投射到画面上,是一种形式语言上的现实生命感;因为要新、要奇、要刁钻而“因难见巧”,所以用“破”的方法来立,形成画面张力。

粗糙也不是才大气疏的乱来,它是在画面控制力教养的辅助和收束下,富有大量耐人寻味细节可品的“粗糙”,这两笔的关系,在“粗糙”中透出了人生的或情郁难禁、或豁达不羁绊的意味,那两笔就得按视觉的客观规律或惯习把这两笔撑起来,或者走一个临时搭建的协调感。大抵“工拙”总得“相半”的。

但粗糙感形成规律节奏,和粗糙感变成新的规训套路是不一样的。自从“精致”变成了一个骂人的词,“粗糙”就成了一种腔调,成了一种可以自我价值感催眠的、用来人设营销的意识形态。如果说,很匠气、很行活儿的“精致”尚可以靠慢功夫来稍稍解腻的话,那很匠很行的粗糙,就真的什么都不对了。

很多时候,艺术家可以“糙”得很精致。Ta们甚至可以用一套很具有规范性的画面底层逻辑,去运作一些合乎“糙”的视觉惯性的局部笔法(或者这对ta们来说是容易的)。至于最后说来,你“糙”得对不对、好不好,可能得诉诸和形式感相对应的道德感了:最终,还是单件作品的画面手法上,所透露的教养情致和人品魅力问题。

〇

谁是艺术家中的“体面”人?

我深信没有艺术家,愿意被人夸很“体面”。

平衡、端水,周及各方需求,把周边都照顾得舒舒服服的,自己心里才舒适——这是一种社会人的教养。但特地夸一个艺术家教养好,听上去特像骂人的话。

体面人的同理心都强,同理心强的人,作品都不会太差:事实上一点不低的感性敏锐度,且懂得适应规则和标准,在限度之内找寻自我,松弛有度的表达张力拿捏,在一些当下共识的地方上突出优点。而且在同等的年资和水平底下,大家都认同的好人,总得比唐突而教养不足的人,在世俗意义上更成功一些。

只是体面总是会束缚艺术家,让ta不肯走极端,除了在圈子规则内表演“极致”,真正放开打的事情,和ta绝缘了。夜深人静的时候,ta也许偶尔会偷偷难过5分钟;人到中年的时候,渴望变法又不想放肆的心情,会让他以一种不露声色的方式和自己拧巴。也许,有的体面人,会在自己的主线之外,给自己留一条放肆的道路;也许,有的ta,会鼓励比自己更年轻的艺术家,在规则允许的范围内“乱来”、打砸破坏。

体面人不会是精致的利己主义者。因为大家好才是真的好。教养使ta的内在真实艺术成绩,反而不如利己者。

从现实层面看,我认为,体面比通过专心利己而达到的纯粹,要更值得尊重。

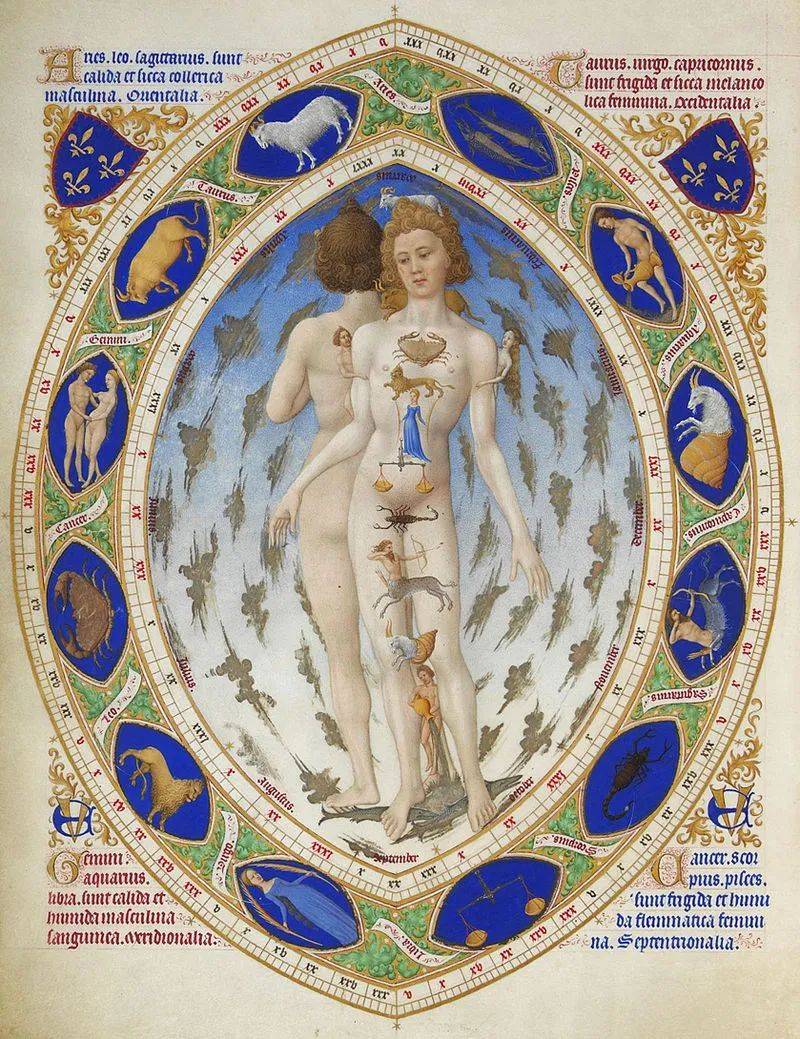

约翰·贝里公爵的《豪华时祷书》书中的黄道带人插图(1412年–1416年;尚蒂利,尚蒂伊城堡, Ms. 65, fol. 14v),这也是今日占星术著作常常引用到的人体占星图解

〇

把艺术拉出圈外

你还可以在微博找到我们

@象外的象外

投稿邮箱

上一篇:中华民国十八年银币鉴赏