最全面、最多样展示!麦积山石窟携137件艺术瑰宝亮相申城

“行经千折水,来看六朝山”,在陇右群峰的环抱中,一座赤色孤峰如麦垛般静默矗立一千六百余年,历经风霜,在一代代匠人的锤凿声与僧侣的诵经声在洞窟中交织成历史的和声。

日前,“穿越时空的凝视:麦积山石窟艺术的千年回响”展览在上海宝龙美术馆开幕。麦积山石窟艺术研究院携百余件麦积山石窟精品亮相上海。涵盖泥塑佛像、洞窟壁画、石雕造像碑、泥塑残件、复制洞窟、微缩洞窟模型、研究文献等多类型展品。此次展览是麦积山石窟艺术在上海最全面、最多样的一次亮相。

麦积山石窟与敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟,并称为“中国四大石窟”。因麦积山保存了大量精美的泥塑作品而被称为“东方雕塑陈列馆”。

此次展览所呈现的137件麦积山石窟精品,涵盖泥塑佛像、洞窟壁画、石雕造像碑、泥塑残件、复制洞窟、微缩洞窟模型、研究文献等多类型展品。其中,文物精品62件/套,一级文物达12件,临摹品75件,摹品75件,将麦积山石窟艺术全面、多样的展示在观众眼前。

“释迦会子”,133窟

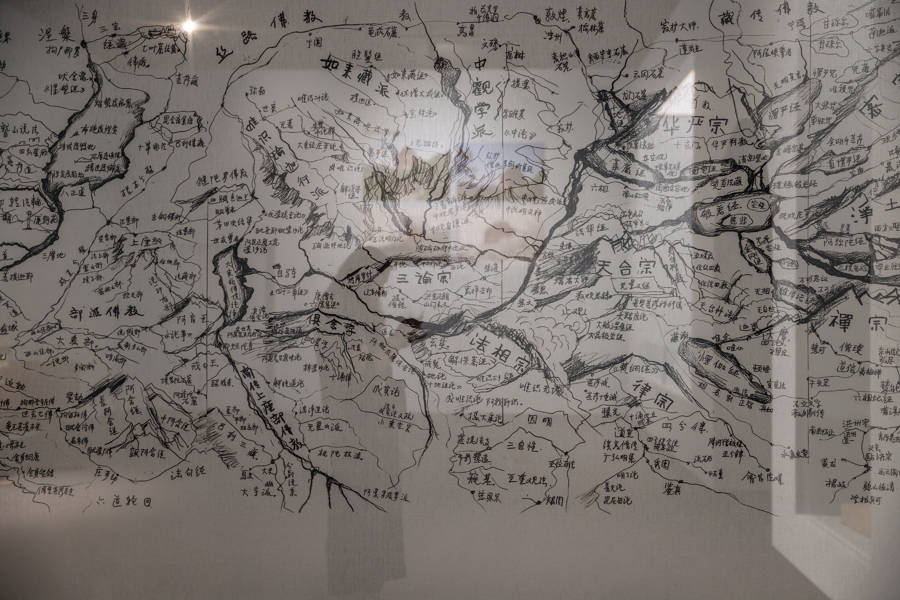

此次展览不仅呈现了3个麦积山等比例复原窟,更亮相5件从未展出的珍贵泥质文物残件。同时,展览邀请到30余位当代艺术家,与观众共同展开这场跨越1600年的麦积山石窟艺术回响。他们通过不同形式的艺术创作与关注视角,以当代语境解读、传承、致敬石窟艺术文化。

微笑的小沙弥(复制件),第133窟

麦积山石窟保存至今的万余件雕塑作品,绝大部分是泥塑。这是因为麦积山属丹霞地貌,石质结构松散,故雕塑多以泥塑、石胎泥塑为主,自后秦开窟,直到明清,作品没有间断。

影塑飞天 北魏 第133窟

无论是后秦典型的西域风格,还是北魏秀骨清像的中原风格,到西魏的脸颊略圆、北周的方中求圆、隋唐的丰满圆润、宋的写实,再到明清略显呆板等特点,麦积山石窟全面展示了古代泥塑发展演变过程,具有强烈的文化延续性。同时,泥塑作品又散发着浓郁的民族化、本土化特点,具有强烈的人格化、世俗化的倾向。

麦积山的洞窟大多开凿于魏晋南北朝,当初各个洞窟都绘制壁画,代表了当时石窟壁画的最高水平。现存虽然数量不多,却极为珍贵,有些壁画甚至填补了我国绘画史上的空白。五幅大型“薄肉塑”飞天壁画,绘塑结合,谱写了绘画史上的新篇章。

44号复制窟

展览以“凿山为境——麦积山石窟艺术的精神表达”“有相美学——麦积山石窟艺术的流变传承”“塑影凿痕——麦积山石窟技艺的匠心智慧”“千年流光——麦积山石窟艺术的永恒印记”四大板块,展开麦积山石窟文化与当代艺术的传承与致敬。

北朝泥塑的衣纹里流淌着犍陀罗的遗韵,盛唐壁画的青绿间跃动着中原的审美密码;佛陀低垂的眼帘穿越十六个世纪,仍以慈悲的凝视抚慰人间;飞天飘逸的衣带凝固了风的轨迹,在光影流转间仿佛随时会重新轻舞飞扬。这些镌刻在岩壁上的艺术基因,正通过当代视角获得新的诠释。

在虚实交织的展陈空间里,传统与现代相互映照:当代创作或以新媒介诠释佛理,或从麦积山精神中汲取养分,构建起跨越时空的审美对话,让古老智慧在现代语境中焕发新生,麦积山所承载的文明交融精神,更在当代创作中延展出无限可能。麦积山始终是活着的艺术现场,以泥塑的肌理与色彩的律动,在时光长河中激起不绝的回响。

同时,展览期间宝龙美术馆将推出一系列不同形式的公教活动项目和文创周边,带领更多观众走进麦积山石窟的前世今生,成为这个时代的麦积山“传承人”。