陈嘉映:谈谈“当代艺术”

本文原载自公众号“爱智者城邦”

1.「当代艺术让你“有话可说”」

陈嘉映:“当代艺术”非常主流——思想界基本上也在讨论当代艺术。倒不是说当代艺术有多重要,而是因为传统艺术已经没多少可讨论的了。

比如我说“莫扎特重要”,我是有数据的——直到今天世界上播放最多的是莫扎特的作品。我们知道他已经被神化了,而且有《莫扎特传》,大家都会说几句。但对一般人来说,莫扎特怎么做成某个音乐跟你一毛钱关系都没有,好听就行了。

但是当代艺术有一个特点:它在很大程度上不是要给你看那个终极产品,所以它就有很多可说的。一个是它新鲜(这“新鲜”不一定是好词),就是大家还没说,我就来说了;一个是它从观念到作品全过程你都可以说——古典艺术你基本上没得可说。

《无主之作》(2018)

提问者1:当代艺术好像有种倾向,比如说“达达主义”、“波普艺术”,会把一些令人恐惧的,或者说非常负面能量的东西呈现出来。从受众的角度来看,我不太理解。

陈嘉映:你从好几个方面看当代艺术都特别主流,但你从“观众”的角度来看,它一点儿也不主流。你出了美术院校,和人随便一聊,你会发现真正为当代艺术辩护的人是非常之少的——你以为他是个艺术家,他会去为当代艺术辩护,结果他抨击当代艺术比我们“街上人”抨击得还厉害。

这就让问题变得更难了,你很难想象在另外一个领域会是这样的——除了政治领域。

2.「“看不懂“的当代艺术为何还有人看?」

2.1 猴子要理解了“周边世界”,才吃香蕉

陈陈陈:观众的需求是看了一个当代艺术作品后,觉得“看不懂”,然后把“看不懂”当作一个问题。为什么会有这个问题?

陈嘉映:我觉得 “对周边世界有所理解”是一种很基本的需求。我给你讲一个实验:一只饿了很久的猴子被关在一个密封的小房子里,有人同时在底下塞进两个香蕉,并打开一个小窗户,猴子不是先吃香蕉,而是先去看那个小窗户:它想知道“what’s going on in the environment”——这是一种生物最基本的需求。

很简单地说,它得知道周边是什么样的,它才能最安全地吃香蕉——它希望知道身边发生了什么事——任何诡异、不能被理解的事儿,都是对我们生存本身的一种挑战或者威胁。

提问者1:如果遇到不能理解的当代艺术作品时,该做什么?我试着去理解它,就会到下一个问题:如果还不能理解,那是怎么回事?

比如现在出现一个并非不能理解的东西,但是我没有理解,或者没有试图去理解,或者最后理解失败了……当然,也可能是艺术家传达失败。

《Louis Vuitton Tomato》孙灿(2023)

陈嘉映:假设我们已经知道了什么叫做“理解”和“不理解”,我觉得“不理解”的第一个自然反应是“理解”;另外一个比较自然的反应可能是在理解失败之后,来判断它的重要性——那就是把它当做一个不重要的东西放到一边。

比如你说“夜里怎么会有鸟叫”,我说“你管它呢,都已经白天了,夜里的鸟叫不会对你形成任何威胁”。但如果你坐在一个旅馆里,每天夜里3点钟有一种固定的鸟叫声,这时你就知道它很重要了。

之所以我们“街上人”会不断地重新回到“当代艺术”,就是因为一开始大家就觉得它不重要,可以被“放到一边”。但是它居然挺了一个世纪,而且那么多有脑子的人、有钱的人围着它——好像它的重要性是必然在那儿的。所以这种不理解就变成了一种困惑,甚至包括了一点愤怒。

2.2当代艺术家倾向于“让你费劲”

关于“艺术作品理解“这事,有一点比较突出的是:以前我们所谓“看一个艺术品”,倾向于认为艺术品就是那个终极产品。关于那个终极产品是怎么生产出来,比如你是怎么画出来的,那是画家的事儿,不干我的事。我就是看那个画、听那个音乐。

在这个意义上,当代的艺术活动,最突出的就是行为艺术:它没作品,它让你看到的是整个过程——作品的概念也一直在变——它也要让你去参与、去多多少少地感知它的过程。

说得好听点就是,让那些“街上人”参与到艺术活动中来。但从另外一方面来说,这可能就不是我们“街上人”所习惯的一种态度——我们习惯于把作品当做一个终极的东西来接受,或者一些左派批评家会说“来消费”。但当代艺术家就不愿意这样,他甚至会说:让你费劲,让你有点难受。

我最粗地说就是,以前的生活太艰苦了,艺术家需要给人安慰——他给你一些舒服的东西,比如漂亮的画、好听的音乐。可是现在,所有让你舒服的东西都能被工业制造出来,所以艺术家基本上就从“感官享受”的活动中退出来了——艺术家自我认同的角色也不一样了。

《100双鞋的故事》尹秀珍(2024)

“当代艺术”本身是一个特别宽的领域,它有很多难懂的作品,有的也不见得那么难懂,观众也不同。关于当代艺术的展览和观众的情况,我去参观过,我觉得艺术家团体(包括艺术院校的学生)是一大批观众,然后媒体是一大批观众,然后就是一些看热闹的人——真正非艺术圈的观众是非常少的。

这跟以前的“艺术家是给非艺术家做作品的”是不同的,现在更多是给艺术家做作品的。

3.「我们失去了“切近感”?」

提问人3:我想对当代艺术谈一点我自己的看法。我没有受过专门的当代艺术教育,但我觉得它根本上是一种看待事情的方法。

我们现在的人去欣赏一个作品,不管是古典的或是当代的,眼光都已经变了。作品是开放和独立的,它不仅是作者和观众之间交流的一个媒介,我觉得它的欣赏方式基本是“所见即所得”,观众也完全有可能看出比作者更高明的东西。所以我觉得不用理解作者是怎么想的,因为“理解”是一种很当下、很即刻的反应。

我觉得现在的问题在于,价值表面上是多元的——现在很多杂七杂八的东西也被叫做“艺术”,当然我们也没有权利去否定它不是艺术——但是,多样性又是一种等价:表面上是不同的,但其实又没有那么大的不同。

这种看似叛逆的东西很麻烦:它总是需要攻击一个对象,或者要对某一种传统、一种现状提出挑战,它一旦获得成功就马上会成为它原本想要反抗的那个东西——这件事情似乎都没有一个解决的方法。即所谓小众歌手、画家,一旦他获得成功,它马上会被卖得很贵。

而且我觉得这不仅是艺术的问题,我的精神状况也属于这种状态——我觉得我变得越来越没有追求,因为我觉得做什么都一样——我想的越多,我的行动力就越差。

我的行为总是和我一开始的目的搭不着界:我想的越多就发现不能做的事情越多,导致我其实还蛮痛苦的——不想从事自己现在做的东西,但同时我知道如果换一个行业,最后的结局也是一样的。所以我觉得很无聊,其实是痛苦。

陈嘉映:有时你想的太多了,就做不了了——我也稍有一点感觉。当我们在谈论思想、感情、精致等等这些东西时,其实都有一个条件,就像我说“说理”也是要有本钱的,你单凭说理是啥都干不了的。

对于我们想得多、感受多的年轻人来说,恐怕都有这样的问题:当你感觉到越来越精致、思想越来越丰富,甚至你的整个水平更高了,但你有没有支撑它的肉体或者物质?我不知道用个什么词,就是这样的一种能力或能量。

我们都知道,文化的发展一旦到了那种特别精致的时候,另外一种东西就会出现——寻根、原始力量,之类的。因为单靠这个delicate(精致)的东西就挺不利于生存的。我觉得如果意识到这一点,我的确不赞成无尽的反思。

至少从托尔斯泰他们那个时候开始,思考的人一直都有一种对体力活动的崇拜。知识分子总是感到自己欠的很多,甚至“太文化”是他们挺“原罪”的一部分。

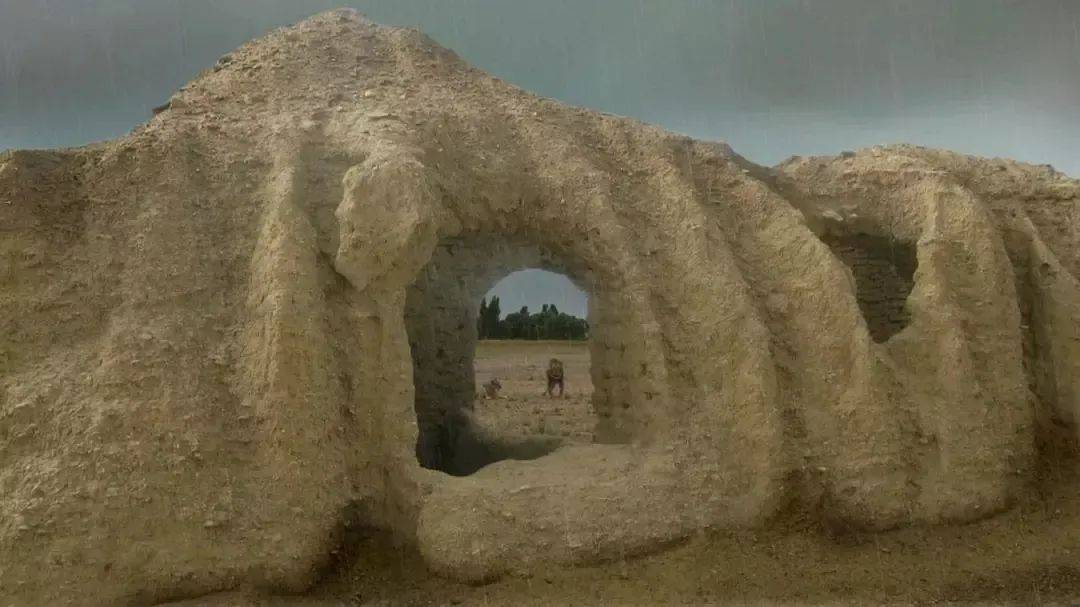

海德格尔有个“Nächste”的概念,在他晚期的思想中叫“切进”,就是一种生存的“近处”。简单地说,海德格尔认为,我们失去了这种“切近感”——这种贴身感、直接感的确在我们的现实生活中松脱了。

那么,切近感的失去到底有多重要,或者在什么程度上是能被弥补的?这些问题可能是更重要的。倒不是说去哀叹那种切近感的失去,因为今天我们在享受那些东西时,是跟这种“切近感的失去”切近的。比如你现在听德国音乐,拿耳机一塞就能听到。如果你在200年前想听点德国音乐,需要飘洋渡海跑去德国,还得等人家在这个剧场演奏才听得到。

《24帧》(2017)

包括我们现在所享受的自由,没有家长天天看着,你能想象吗?以前的“切近”有好多特别重要的意义或好处,但你也知道“切进”难过的地方。

我老说福建土楼,就是那么一圈圈土楼,当你把它作为一个历史建筑物看时,就挺宏观、挺漂亮的。但像你们年轻人,谁还住得进去?你咳嗽一声隔壁都听得清清楚楚的,这日子你还过得了吗?

你过不了。