沃兴华带来的书法思考

2025年7月16日,与病魔顽强抗争了八年有余的沃兴华先生还是倒下了,永远的离开了他钟情一生的书法。作为当代中国书法的探索者之一,沃兴华先生的去世是中国书坛的巨大损失,但是他留下的书法理念却会永远影响着书法发展的未来。

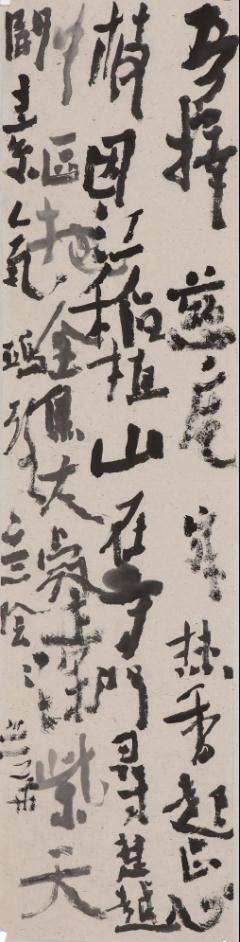

在当代中国书坛,沃兴华先生绝对算是一个非常独特的存在,其独特之处在于他写“丑书”,却不被“丑书”所累,很多挞伐“丑书”的人却对沃兴华先生独有赞誉。

这其中的原因之一在于沃兴华先生踏实、专注、低调、谦逊的治学态度,以及他超前的艺术理念,他的创作实践与理论探索深刻影响了近三十年中国当代书法的演变轨迹。

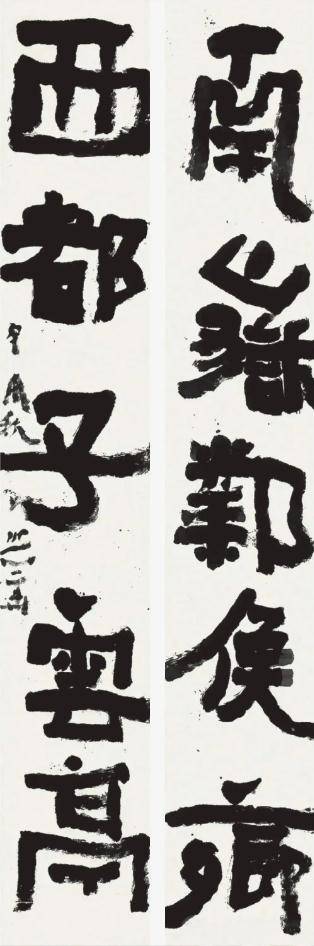

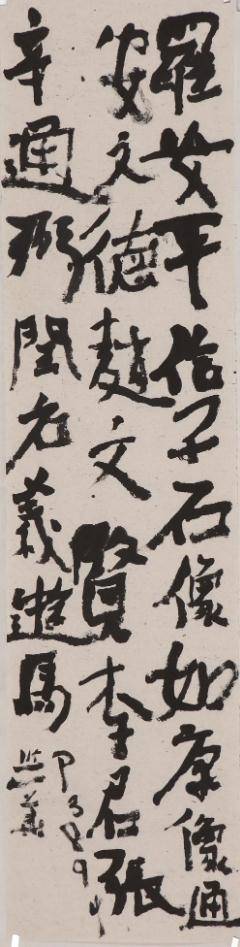

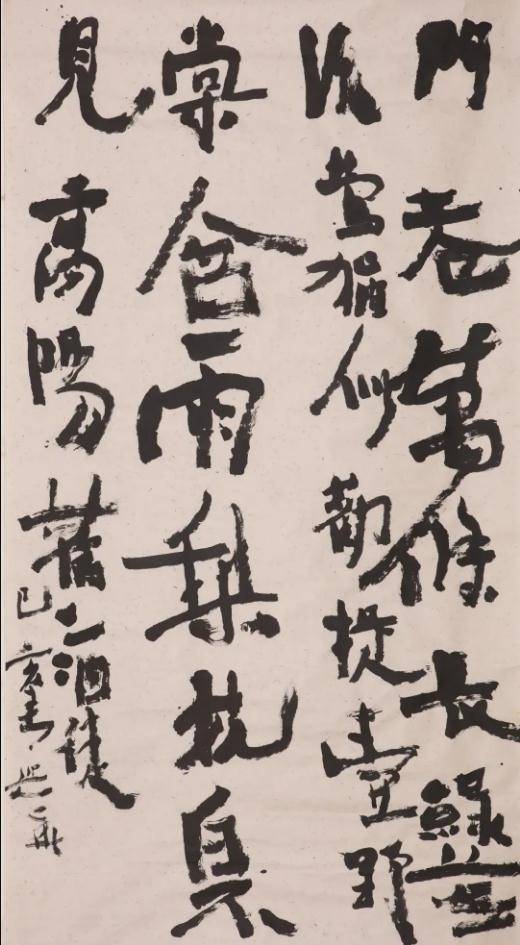

其中沃兴华先生提出的“形式构成”理论挑战千年书写传统,在赞誉与争议中重塑当代书法的美学疆界。

当代中国书法面临严峻挑战:一方面,科技取代了书法的实用性,书法只能成为一门纯艺术,面临其他艺术的竞争和侵蚀;另一方面,书法无法在承担文化传承重任,书法需重新定位自身价值。沃兴华先生基于此,提出《形式构成》理论,试图为书法找到新出路。

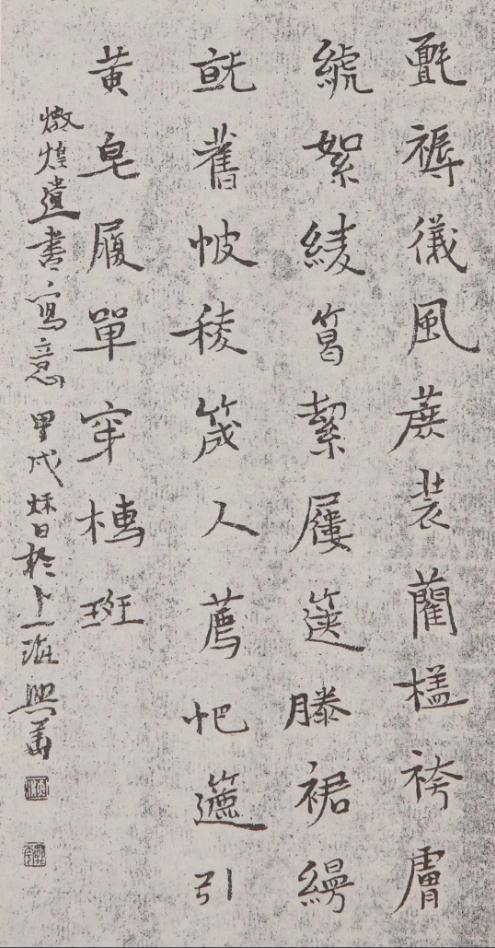

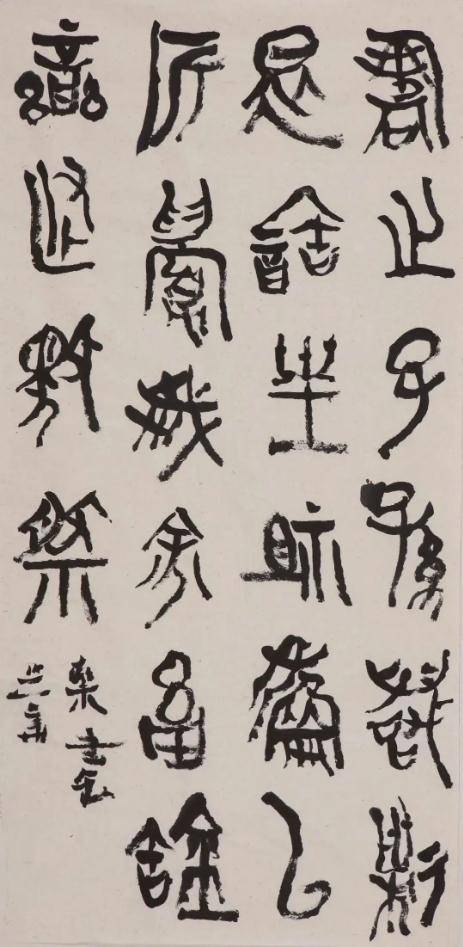

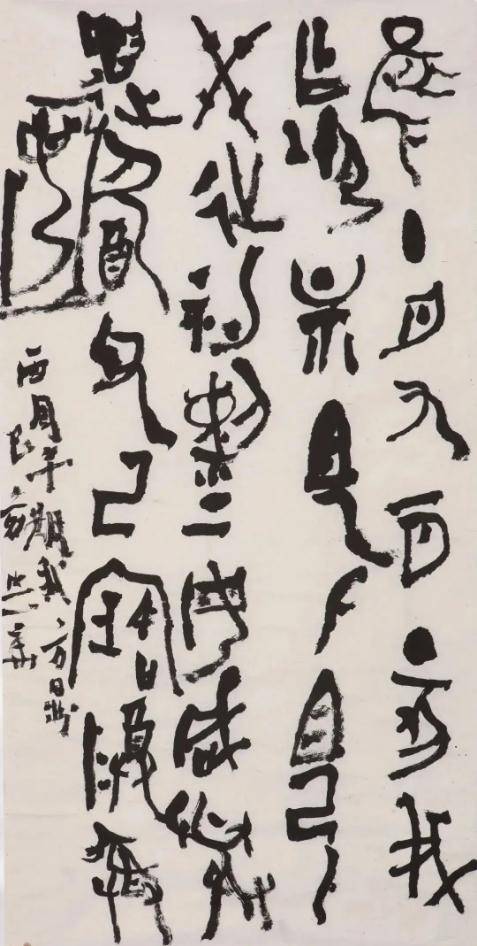

他深受西方形式主义美学影响,同时扎根金石学与碑帖传统,主张书法应超越文字内容,专注视觉本质,这一理论在书法界引发广泛争议,成为近三十年最具话题性的学术观点之一。

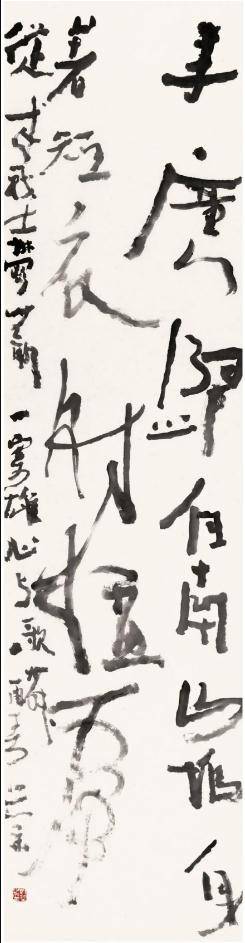

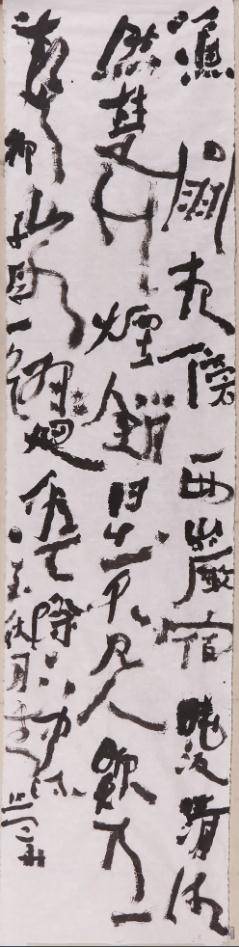

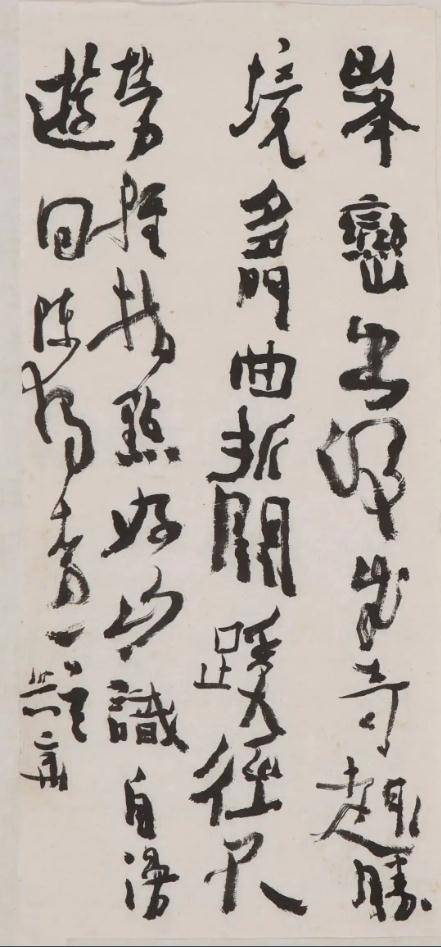

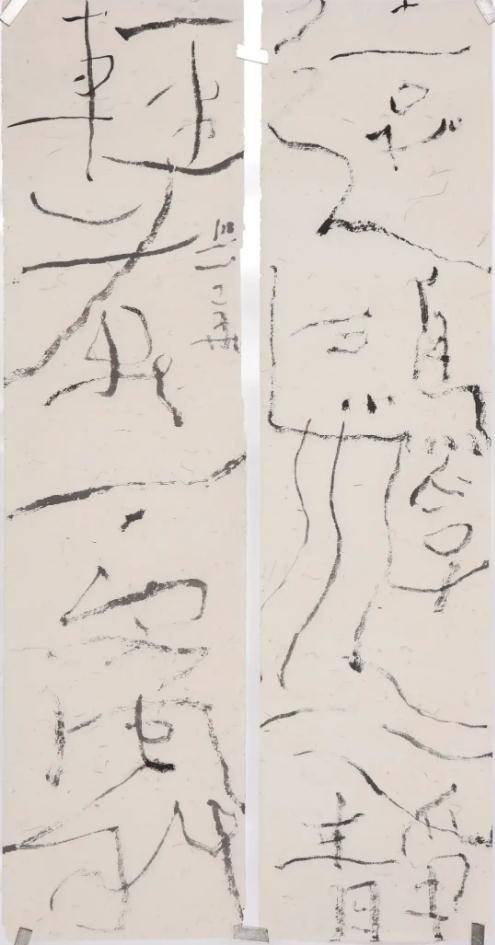

沃兴华先生认为,书法的本质是“书法是线条对空间的分割”,第一眼应是“笔墨与余白构成的图式”,而非文字内容。观者首先感知粗细、疏密、枯湿等对比关系,其次才辨识字形。

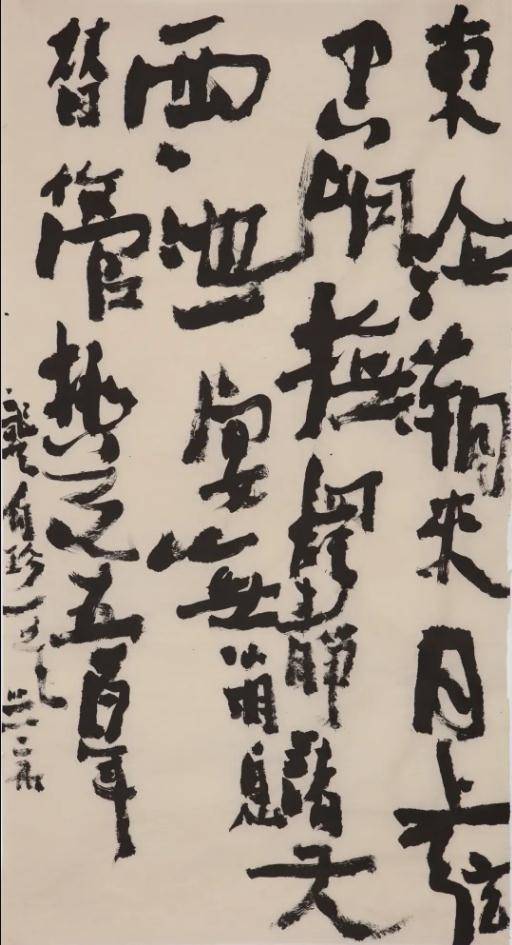

他认为书法面临五大时代挑战:创作主体从文人变为书法家、书法功能从文本式转为图像式、交流方式从小范围变为展览会、展示空间从传统建筑变为现代建筑、电脑取代手写使书法彻底艺术化。

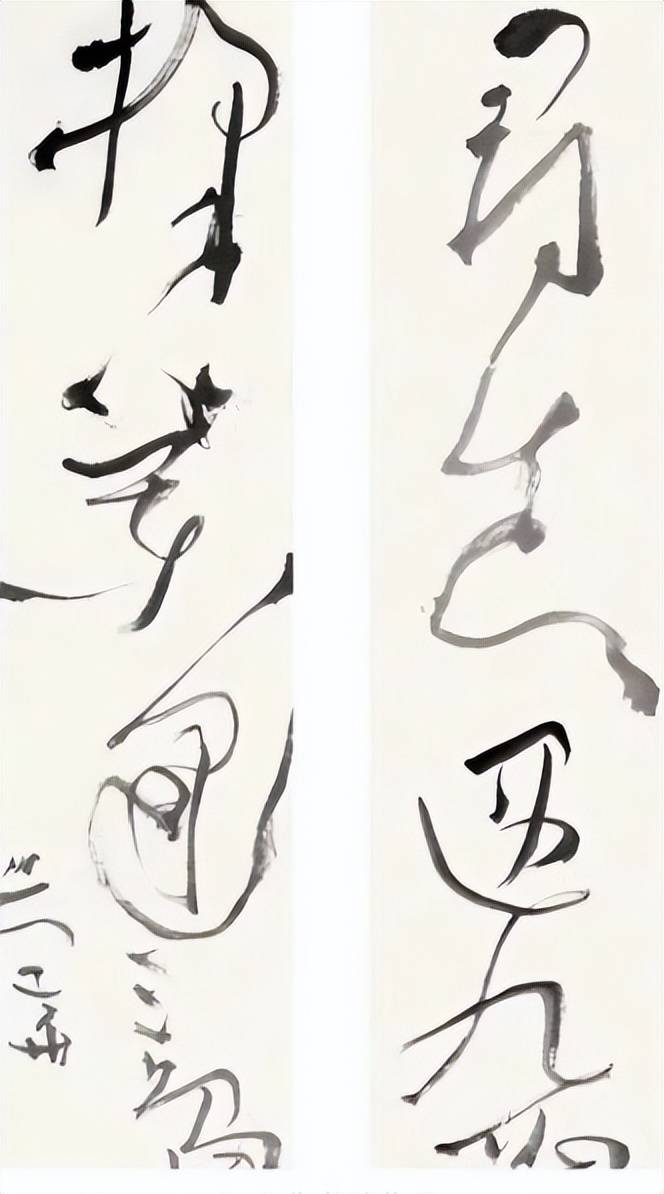

沃兴华先生称:“形式构成不是否定传统,而是发现其未被重视的维度。八大、徐渭的‘破体书’,本就是古人的形式探索。”

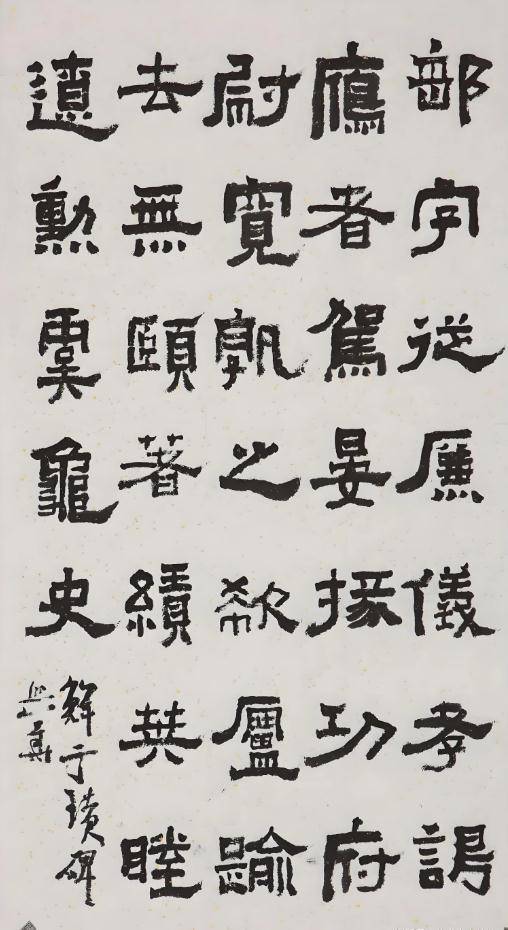

传统临摹强调“拟之者贵似”,而沃兴华先生提出“分析性临摹”——将经典拆解为形式单元,再按现代构成原理重组。

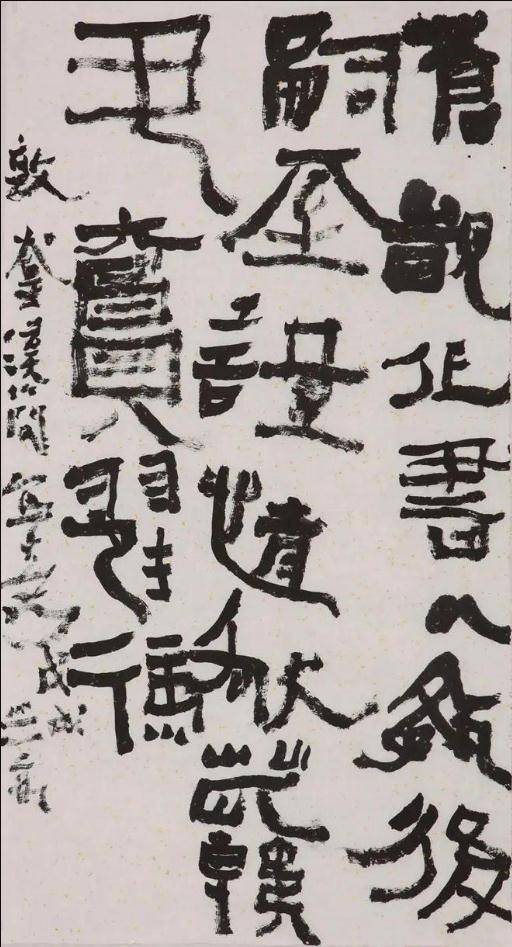

例如,他对《石门颂》的再创作,保留线质苍劲的特点,但强化空间疏密对比,形成极具张力的新样式。

其教学体系中,“形式训练”取代“笔法口诀”,学员需完成“空间构成作业”“墨色实验”等专题练习。这种科学化、模块化的方法,颠覆了传统教学模式。

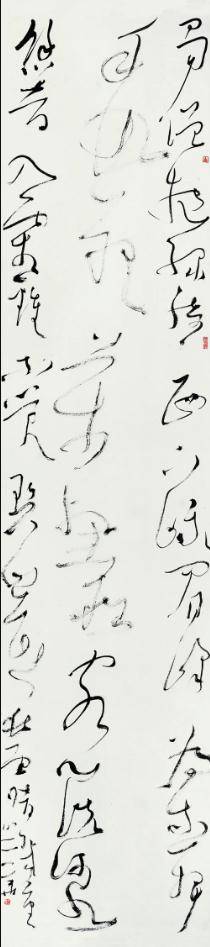

形式构成理论的价值,在于打破了“书法必须优美典雅”的固有范式,但其风险亦不容忽视:

首先文化根性的削弱:当书法不再依赖文字内容,其作为中国文化载体的独特内涵如何维系?

其次技术标准的缺失:若以“构成”取代“法度”,书法是否会偏离传统轨道,沦为文字画,从而被绘画吞噬,丧失独立性?

或许正如沃兴华先生所言:“理论的意义不在提供答案,而是拓展可能性。”在传统与当代的裂缝中,形式构成理论至少证明:书法,仍是一门充满生机的艺术。