艺德大于艺能,学艺先学做人——第十六届全国艺术院校思政课教学研讨出巧思

大一新生善美来到上戏报到,迎面遇到一位身穿长衫、戴着眼镜的老师。在他的引领下,善美在校园里走进了一幢幢以戏剧教育家亦即前辈师长的名字命名的建筑——端钧剧场、佛西楼、佐临楼、仲彝楼、健吾楼……微电影《他们,从建筑中走来》联动不同院系,把镜头对准校园里“可阅读的建筑”,融入思政课的教学目的,让艺术院校的学生懂得“艺德大于艺能,学艺先学做人”。

在上戏主办的第十六届全国艺术院校思想政治理论课教学研讨会之际,学校分享了创造性的“戏剧+思政”的优秀案例。

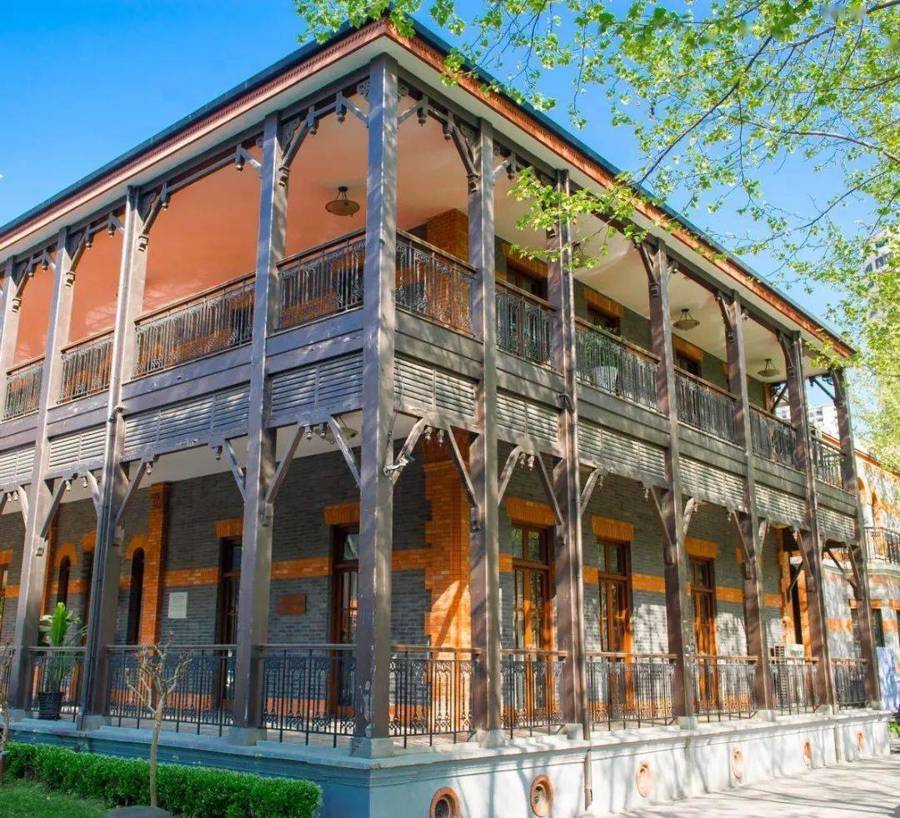

佛西楼

建筑可拍摄 精神可传播

微电影《他们,从建筑中走来》是上海戏剧学院马克思主义学院院长陈敏指导学生创作而成。戏文系同学出剧本,艺术科技与管理学院的同学负责拍摄。女主角“善美”之名,出自上戏校训“至善至美”。她进入校园遇到的身穿长衫的老师,其实是上戏首任院长、中国话剧的拓荒者和奠基人之一熊佛西。熊佛西把她带到端钧剧场,看到的是舞台上有关戏剧家朱端钧与学生的沟通场面:“一秒钟都不要忘却了自己的天赋和新时代的使命……在同一条道路上艰苦行着的人,是永远都不会疏远和隔绝的。”1978年,朱端钧在排演《雷雨》后,猝然倒地,完成了他“死也要死在舞台上”的夙愿……

上戏校园里的一幢幢建筑都是以戏剧家或者戏剧教育家命名。佐临楼,出自英国戏剧家萧伯纳的学生、著名中国导演、上戏创办人之一、上海人艺(话剧中心前身)首任院长黄佐临。

仲彝楼,出自上戏创办人之一、为新中国戏剧和电影事业做了大量工作的顾仲彝。健吾楼,出自李健吾,他是苦干剧团的中坚力量,参与创办上戏并担任戏文系主任……一幢幢楼,承载的不仅仅是历史以及不同历史时期上戏在整个中国演剧界的代表人物,也是他们支撑起中国舞台影视艺术半边天的精神与信仰。

陈敏表示,这些历史建筑也是“思政教室”,文献史料就是“思政教材”,先贤前辈就是“思政教师”。漫步校园、观览历史,乃至创作短片、制作短剧,就是让学生沉浸其中的最佳教学方式。

上戏历史上的诸多大师级人物

大学有大师 大师可立传

上戏创办至今有80年历史,办学历程分三个阶段。第一阶段是20世纪40年代至80年代,熊佛西倡导的以教育为主旨的戏剧观,使得学校成为中国戏剧教育与中国戏剧的核心阵地。第二个阶段是20世纪80年代至21世纪20年代,陈恭敏倡导的以革新为主旨的戏剧观,推动学校实现中国戏剧教育与中国戏剧的现代转型。第三阶段是21世纪20年代至今,新一代上戏人倡导的“未来戏剧学”,引领学校构建“科技诗学”,进入中国戏剧与中国戏剧教育的时代新篇章。

创新性戏剧创作演出服务社会重大需求,也是上戏的责任。近年来,戏文系陆军教授为各大校园的“大师剧”创制,输出了编创力量。2012年上海首部高校原创大师剧《钱学森》编剧黄溪,就是陆军的学生。截至2024年,23部上海校园原创大师剧的编剧,均来自上戏,都是陆军教授的老师如孙祖平、同事如姚扣根和学生如李世涛。他们创作的剧本包括复旦的《陈望道》、交大的《钱学森》、华师大的《钱谷融》、外国语大学的《姜椿芳》、中医药大学的《裘沛然》、体育大学的《蔡云龙》等等。遍及大学的“大师剧”,正是广受欢迎的舞台上下的“思政课”。

大师剧《蔡云龙》

红色电波传 声声不会息

上戏马院的微课作品《红色电波 声声不息——以理想信念铸就初心之地》,近日获得教育部习近平新时代中国特色社会主义思想大学习“领航计划”系列活动之七十五载薪火传承,千秋伟业奋斗有我——第八届全国高校大学生讲思政课公开课展示活动本科组特等奖。

指导老师王奥娜透露,这个短视频把拍摄地选取在陆家嘴核心地区——世纪大道与浦电路交汇处,也就是曾经的浦东戚家庙。1949年5月7日,李白等十二烈士被国民党秘密杀害在戚家庙北100米左右,就地掩埋。烈士们的鲜血换来的是我们今天的幸福生活。跟着镜头,参与拍摄的学生和观众辗转于陆家嘴和虹口区黄渡路李白故居之间,真切感受到惊心动魄的故事,寻找到理想信念如何铸就初心的来龙去脉。

这部作品在1339所高校提交的5007部大学生讲思政课公开课作品中脱颖而出,可见“戏剧+思政”的巧思得到了普遍认可,最重要的是这一思路还体现了——“艺德大于艺能,学戏先学做人”的精神内核。

来源:新民晚报 作者:朱光