看昆曲演出断想:既要看戏,就得看表演艺术

请将"梨園雜志"

第一时间看到我们的推送 精彩消息不再错过

由于卧病,1982年冬没有观摩到上海昆剧院来京演出,十分遗憾。到1983年夏,江苏昆剧团到京公演,为了“收之桑榆”,我一连看了八场。计:由张继青同志主演的《朱买臣休妻》(据传奇《烂柯山》整理改编)和《牡丹亭》(前半部)各二场,其他折子戏四场。同年10月,我看了北昆演出的《长生殿》,加上从电视屏幕上看到的一出《琴挑》,共十场戏。恰值《戏剧报》来组稿,我便把一些零碎观感凑成这篇《断想》,愿借刊物的宝贵篇幅略抒己见。到1984年3月,拙文见报,但有的地方却被改动。比如文章的第二节整个不见了,其他段落也有所删汰。现在既然把文章收入自己的集子,我便使之恢复原来的样子。

1984年3月

一

张继青同志以“三梦”享名,我看了确实钦服,但窃谓她的《寻梦》演得尤好。盖《惊梦》较为流行,能演者多,不易出现“爆冷门”的绝活。

前辈演员演此戏,如梅兰芳以台风胜,韩世昌以做工表情胜,朱传茗以唱工胜。继青同志演这一折,未免规矩有余,生动不足。

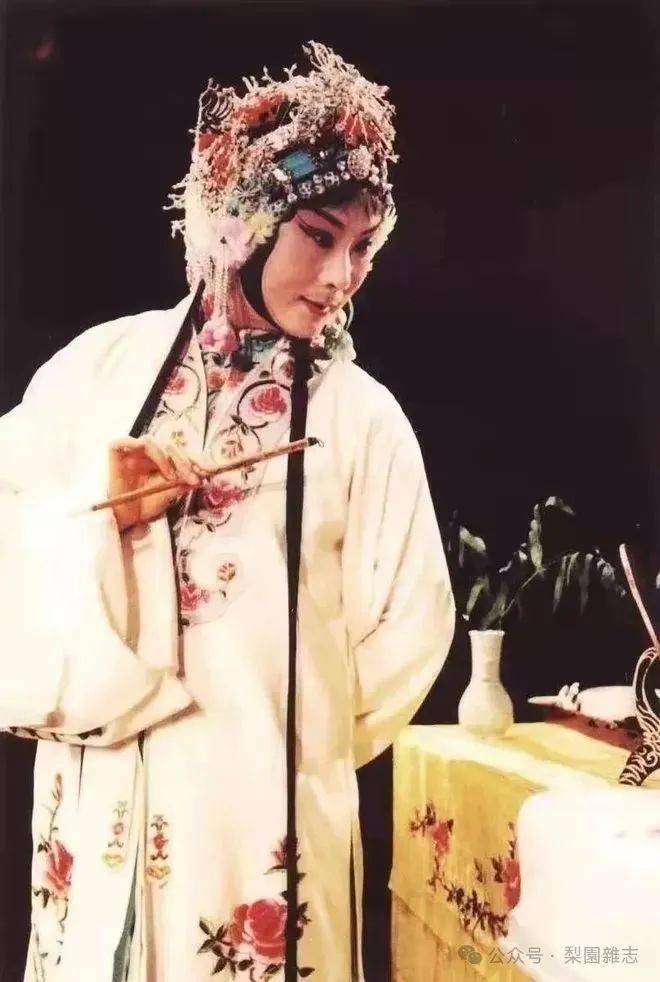

张继青之杜丽娘

《痴梦》一折,崔氏的“戏”多,感情变化的幅度也较大,但剧中人物性格确难掌握。早年韩世昌只演《痴梦》一场,基本上把崔氏当成反面人物处理,反倒容易讨好;而继青同志对所扮的崔氏,则寄以一定的同情,这就同“休妻”一场不易“接茬儿”了。

唯独她演《寻梦》,基本上是独角戏,杜丽娘心潮的起伏,感情的涟漪,全靠唱工和身段这两种艺术功能曲折地描绘出来,演员的火候和分寸也全靠一举一动的细微末节逐一体现,然而继青同志却能把一个封建少女的内心活动仿佛通过电波传达给观众。我看这全凭真才实学,想投机取巧偷工减料是绝对办不到的。我以为,要想提高戏曲演出的质量,必须由演员细腻熨帖的艺术手段来敲开观众的心扉,才算真正具有艺术魅力,而继青同志是做到了这一点的。

《寻梦》一场,杜丽娘的思想感情有个分水岭。前半是寻找甜蜜的回忆,充满了少女追求爱情的憧憬;而后半则是失望后的怅惘,这种怅惘逐步向心灵深处发展,终于形成无法医治的创伤。体现这一分水岭的道具是杜丽娘手中的一把扇子。而继青同志就在她演到欹身卧地时把扇子暗暗放在台板上,及至再站起身时思想感情就都变了。我是在看第二次时才看清她是怎样把扇子丢掉的。就凭这一手,没有经过名师指点,不通过自己苦心琢磨,在台上就不会演得这样天衣无缝,不着一丝痕迹。

张继青之影片《牡丹亭》

此一节发表后,读者是有反响的。上海的汪沛炘同志就不同意我对朱传茗先生的评价,认为他是唱做俱佳,不独以唱工取胜。林焘教授则指出继青同志在每一出戏的第一次出场时缺乏使观众感到憬然一惊的那种光艳照人的台风,因而显得有点黯然无色。这些意见我都同意。梅先生之以台风取胜,正在于他一出场便以其本身所独具的“离合神光”摄去了观众的注意力。

而有的同志写文章,把继青同志的杜丽娘与梅兰芳先生演此戏相提并论,并说:“张继青扮好了杜丽娘,出场,站在台口,身上披着斗篷,没有开口、没有身段,一切都还没有开始。就只是这一站,观众就觉得‘有了’。”我以为实不免近于溢美之辞。当然每位同志的审美感受不同,不能强求使之一致;但我的看法却刚好与此相反,而与林焘兄的意见不谋而合。继青同志的美中不足处恰恰在于她出场时的缺乏神采。

二

通过看昆曲,还想发一点谬论。我国传统戏曲表演有个特点,即经常出现独角戏的场次,而昆曲尤为突出。《夜奔》、《思凡》(指不带“下山”)、《寻梦》,全是独角戏。孤零零一个演员只凭手舞足蹈和连唱带做就能镇住整个舞台,控制了全场观众,这确是个特色。由独角戏发展为二人同台,以至于三人同台,已经达于极致,使人目不暇接了。而我们近来戏曲演出的趋向却每好以多为胜,动辄台上站满了人。然而人多并不等于戏好,更不见得能提炼出精湛的艺术。而这种独角戏在场上,一无背景二无陈设,却能紧紧扣住观众心弦。相反,尽管有一台真山真水、楼阁亭榭,装饰得逼真如画,而演员在台上却施展不出艺术本领,那也照样不能吸引观众。要知观众看戏是欣赏艺术,而不是逛公园或看展览品。有的剧团每排一戏,往往在服装、布景、道具、效果方面不惜工本,而对演员的表演艺术反而注意得不够,说这是舍本逐末恐怕也不为过。

三

对《朱买臣休妻》中扮演朱买臣的同志也想谈几句。应该肯定,这位演员在台上是卖力的,表演很严肃认真,观众亦已被他摄入戏情。但是,《休妻》一场戏的背景是隆冬大雪天气,而这次在北京演出的季节却正值盛夏。朱买臣在台上的表情是被凛冽寒风吹得浑身发抖,而演员却因天热卖力而满脸津津冒汗。有的观众说,这戏不宜在夏天演。我看这不是办法,还得要求演员本身下苦功夫。

二十多年前的一个伏天,就在这同一座长安戏院,我应陈道宗兄之邀看马连良、张君秋合演的《南天门》。那晚也是奇热,人人挥汗如雨。而马连良演走雪山的曹福,一出戏下来脸上硬是没见一粒汗珠;甚至唱到曹福挨冻垂死时,连观众也不禁倒吸一口冷气,忘记身在溽闷的剧场。事后道宗问我的观感,我答:“单凭马先生在伏天唱这出戏竟然不出汗,就值一块二的票价。”看来这热天上台不出汗也并非不可能实现的事。近年看戏,每看到大武生演到打胜仗时却在台上连嘘带喘,甚至话也说不出,以及在音乐会上听歌唱家在麦克风前大口“倒”(阳平)气的声音,心里总有点不是滋味。朱买臣冬天饥寒交迫而大汗淋漓,亦属此类。

四

前段时间人们流行着两句话:“无净不裘(盛戎),有旦必张(君秋)。”对此我不想发表意见。这次连看十场昆曲,发现小生演员也有类似倾向,即几乎人人都学俞振飞。

《奇双会》俞振飞饰赵宠

拿《奇双会》说吧,在北方,演赵宠者有程继先、姜妙香、金仲仁、叶盛兰等名家。程老此戏固已“叹为观止”,但姜、金两位也各有独到之处。就连票友出身的顾珏荪,我曾见他与林钧甫(春阳友会名票旦)合演此戏,亦能别具一格。在南方昆曲界,俞老之外,还有顾传玠、周传瑛诸家,皆自成馨逸。而现今则无论南、北、京、昆,只要有人一扮上赵宠,就唯俞老马首是瞻,亦步亦趋,几乎“千人一面”。平心而论,俞老《写状》一折确属精彩绝伦,但“闯辕”一场稍失之“火”,《三拉》一折未能免“俗”,同他本人的《写状》相比,就不在同一个水平上。即使只说《写状》吧,就我所知,北京的傅雪漪、李体扬等同志,是见过包丹庭先生这出戏的;北京大学的林焘教授,演此戏宗程而参以姜、金的路数,1953年彩唱时曾轰动一时。我以为拟不妨请他们把所知的演法都贡献出来,供今天的演员参考一下,让观众换换口味也是好的嘛!

这次我所看到的苏昆折子戏,包括北昆新排的《长生殿》,演小生、冠生者非一,却大抵都像描红模子般在仿效俞老,我看这连俞老本人也未必同意吧。记得江苏昆剧折子戏的最后一场,一位小生女演员演《荆钗记·见娘》,恰好中山大学王季思教授也在场观剧,休息时对我盛赞她扮王十朋演得好。我亦有同感。但经过仔细琢磨,乃发现这位女同志之所以演得动人,正由于她没有死学俞派。个中消息,可以参悟。

五

1981年在苏州昆曲会演,我因重病未能躬逢其盛。据与会的同志说,那次江苏昆剧团演出时竟上了“检场人”,虽有争论,而现场效果并不太差。为了舞台净化,我无意提倡恢复检场制。但既不用检场人,有些舞台调度就值得开动脑筋,需要更好地处理。比如《连环计·小宴》,王允身为司徒,在自己府中竟由本人将椅子搬来搬去,先不说舞台形象不美,即于戏情亦不合。又如《出塞》的王龙,与马童对话时是有椅子功的。过去有检场人,王龙只要表演就行了;而现在竟由王龙自搬椅子上台,等表演完毕又由他本人搬下去。这样王龙的“戏”就成为演杂技了。当初所以考虑不用检场人,目的是怕分散观众的注意力,因为只要观众一看到台上出现便装人物就会从“戏”里“出”来。而现在的演员却为了搬道具而主动“出戏”,成为穿戏衣的“检场人”,这恐怕亦非始料所及也。

六

下面给新改编的《长生殿》提点琐碎意见。

先说服装。我以为,女演员穿宫装不加护领似乎并不很美观(这种扮相盖始于京剧《李清照》)。有人说,这是仿唐制服装。但这一台《长生殿》所有角色的服装也并非尽符唐制。我还是那句话,既要看戏,就得看表演艺术。任何人都知道:看时装表演,看跳水比赛与看戏曲艺术,无论目的和效果都不一样。改革创新同“混一车书”并不是一回事。

再说演唱。昆曲的行当划分很细。旦行不必说了,以生行而论,巾生不戴髯口,唱法自不同于冠生;冠生也只能戴黑髯(如《醉写》的李白,《小宴惊变》的李隆基),唱法又不同于正生和老外。像《寄子》的伍员和《弹词》的李龟年,其唱法盖接近于皮黄的正净。改本《长生殿》中的李隆基,髯口屡变而唱法依旧,始终带小生腔,就容易给人以不真实之感。另外,无论昆曲或皮黄,都专有一类唱工戏,正如相声中的“贯口活”。这类剧目不仅为了使观众听“唱”,还要听演员在“唱”的过程中是否经受得住气力和感情的考验,即唱得不仅要一气呵成,越唱越来劲,而且还要唱出性格和感情来。

比如京戏的《碰碑》,三段反调必须一段紧接一段。(请设想:如果把《碰碑》的反调唱段中间插入幻景,在唱完第一段后场上竟出现“金沙滩”“双龙会”的场面,如电影的回忆镜头;然后再唱第二段,接着又出现杨六郎突围和杨继业被困的幻景;最后再回到当时实际现场,由老生接唱第三段——此乃电影手法也。那该是什么样子!)又比如《逍遥津》,汉献帝在唱一连串“欺寡人”的中间竟屡加间歇,又该是什么效果!同样,昆曲弹词的[九转货郎儿]本身的特点就是要让演员一气呵成。这正体现了剧作者对演员从难从严的要求。现在改编本把一出《弹词》打散,颇有点把“七宝楼台”拆将下来“不成片段”(张炎《词源》评吴文英语)的意思,只起到化妆“报幕员”的口头“说明书”作用,这恐怕同当年洪昉思的艺术构思也有点出入吧。

七

看到电视屏幕上的《琴挑》,使我回想起三十年代在北京中和戏院看程砚秋、俞振飞两位大师合作的这折戏。我不懂昆曲,但有些曲子就是特别好听,耐人寻味。

程砚秋、俞振飞之《琴挑》

这出《琴挑》,我以为还是一折以唱工取胜的戏。当年程、俞两大师就是把观众给唱迷了,一字一珠,直沁心脾,感人肺腑。我觉得这里面有值得总结的经验。试想,即使在1935年,昆曲已不怎么受欢迎了;在场观众听得懂的我看比今天也多不了几个。何况《琴挑》是老戏,戏单上是不附印唱词的(当时程先生贴个人本戏在说明书里总要印上主要唱词),更不像今天剧场上随唱随伴映字幕。然而观众在台下无不屏息凝神,静听两位大师一段段往下唱,硬是把观众唱进了戏情,唱进了角色。我想,这并非人人皆领会曲文内容涵义,而是被他们的音乐旋律所感染、所陶醉的结果。今天,我以为,如果要想让观众听戏或看戏能坐得住、听得进、看到完,亦即是说,如果要振兴艺术,革新戏曲,包括昆曲和京戏在内,主要还得在“唱”上狠下扎实功夫。当然,念、做、舞、打也十分重要;不过既称之为戏曲而不强调“唱”,那么它同话剧、杂技或武术又有什么区别呢!

当年程先生演《琴挑》的陈妙常,服装比较朴素,没有满头珠翠是不消说了;即从表情神态看,乃是冷若冰霜的一派正气。至于陈妙常的内心矛盾,则借助于唱工来体现,而不以眉眼露行藏。我以为这才恰如其分。如果把陈妙常演得春意浓酣,眉目传情,那就不知道是谁“挑”谁了。至于俞老当年演潘必正,身段不多而举止却大方潇洒,书卷气逼人(俞老演《金山寺》的“降香”和《金雀记》的“乔醋”,也无不如此,这是他人绝对不能及处)。相比之下,现在的演法就嫌身段过于繁复。而脸上文墨气太少的人,最好要强调一下演戏以外的“艺术修养”。记得当时有人评论程、俞二位大师此戏,有“演的是才子佳人戏,演员却不带才子佳人气”的名言,窃以为做到这一步才真是深得艺术三昧,而使表演臻于化境。我亦愿以此言敬赠今日的表演艺术家们。

八

关于传统戏曲,主要是像昆曲、京剧这样的剧种,我以为,在艺术出路方面也应两条腿走路。一是走日本保存古代歌舞伎和兰陵王破阵乐一类古典艺术的路,由国家出一笔经费,培养一批精益求精的演员,像对待出土文物一样,把一些传统艺术保存下来,流传下去,成为国之瑰宝。如果有人要鉴赏,那就按劳付酬,要出较昂贵的代价。另一是走满足广大观众(特别是青年观众)需要的路,不怕失败,大胆革新,跟上时代潮流的步伐。但在艺术上同样要精益求精,不能粗制滥造。正如英国之有专演莎翁名剧的剧院和法国之有古典喜剧院,但同时也有为广大青年男女所爱好的现当代戏剧和电影。

我们是社会主义国家,对保护祖国民族文化遗产比资本主义国家有着更为有利的条件,对引导青年一代批判地接受民族文化艺术也更有具体而妥善的措施。必须激发我们的广大观众所蕴蓄的爱国主义热情,提高人们的艺术鉴赏能力。不能迷信“洋”的和时髦的,而对民族的传统的东西动辄妄自菲薄,一听说有人不爱看就忙不迭地说自己不行。我从1975年到1980年,曾连续教过好几班留学生。每当我看到班上的欧美青年男女大都穿着我们国产的千层底布鞋,并连夸舒适合脚;而我们自己的学生却争留长鬓脚,竞穿高跟鞋(请原谅,有的人穿上还不大会走呢!)的时候,心里便有说不出的难过。我想,我们的昆曲和京戏,总该不会比国产千层底布鞋来得逊色吧。

(《戏剧报》1984年第3期、《吴小如戏曲文集》)

- 历史推荐 -