别把艺术太当回事儿了

《地球之夜》

奥斯卡·王尔德曾说:“世界上只有一件事比被人家议论更糟糕,那就是没被别人议论。”

而现代艺术,显然从不缺少议论。

从“这画小孩也能画出来”,到“把我们国家的钱浪费在一堆砖上”——现代艺术似乎总是在挑战我们的认知。它让人疑惑,甚至恼怒,却又无法忽视。

问题的背后,是一条颠覆传统的艺术脉络:

从杜尚的小便池,马列维奇的黑色正方形,蒙德里安的彩色格子,沃霍尔千篇一律的罐头,到约翰·凯奇沉默的4分33秒、翠西·艾敏那张乱糟糟的床……现代艺术不再必然围绕“美”,而是转向了 理念、主张、态度本身。

这条“叛逆之路”并非一蹴而就:

叛逆的苗头始于印象派,借助后印象派的画笔逐渐成长,在野兽派的色彩里发扬,在毕加索拆解的画面中一发不可收拾,直至脱离具体形态的抽象艺术,脱离物质形态的观念艺术……接下来的故事,是抽象、波普、行为、观念、极简等等艺术的光怪陆离的百年之旅。

如果你也曾为现代艺术感到迷惑不解, 《现代艺术150年》就是为此而写。

作者威尔·贡培兹是BBC前艺术频道主编、泰特美术馆前媒体主管,被誉为“世界上最有创意的五十位思想家”之一。在本书中,他以 一位艺术评论家的专业视角,穿梭在艺术品、艺术家、历史、轶事之间,深入浅出,梳理27个艺术流派、100余位艺术家及其代表作,妙趣勾勒现代艺术150年的发展历程。

现在,这本豆瓣评分9.1的现代艺术入门经典,迎来2025 全新版本:

⭐️ 采用 雅质纸替代轻型纸,更优手感,更适合色彩呈现;

⭐️ 全书文字 重新修订,语言更加精准流畅 ;

⭐️ 将原来的“黑白印刷+集中彩插”全面升级为 “全彩印刷”;

⭐️ 新增50余幅高清彩图,真正实现 图文对照。

现代艺术就像个游戏,想玩转它,你所需要掌握的只是它的游戏规则。

以下内容选自《现代艺术150年》(修订版)👇

🚽《泉》

马塞尔·杜尚,《泉》(1917,1964 年复制品)

杜尚把有意选择的小便器变成一件“现成的”雕塑时,大脑中还有另外的攻击目标。

他想质疑学究和批评家们关于 什么是艺术品的规定,在他看来,他们自命为审美仲裁人,但基本上不合格。

杜尚认为, 应该由艺术家决定什么是艺术品,什么不是。他认为,如果一名艺术家说某件东西是艺术品,且对其背景和含义施加了影响,那么它就是一件艺术品。他意识到,虽然这个观点很容易理解,但它在艺术界或许会引起一场革命。

他辩驳道,那些媒介——油画布、大理石、木头或石头直到现在还支配着艺术家将要或者能够制作什么样的艺术品。媒介总是第一位的,只有先具备了媒介,艺术家才可以通过油画、雕塑或素描将他或她的理念呈现出来。

杜尚想把这一程序颠倒过来。他认为 媒介是第二位的,最首要和最重要的是理念。只有在艺术家确定并发展了一种理念之后,他或她才可以选择媒介,而这一媒介则应该是最能成功表现这一理念的。这意味着,如果最佳媒介是瓷质小便器,那就得用它。本质上, 艺术可以是任何东西,只要艺术家这么认为就行。这可是个了不起的看法。

杜尚还想揭露一种广泛存在的看法的虚假:在某种程度上,艺术家在人类社会中属于高级一点的物种,他们值得社会给予更高的地位,因为他们具有非同一般的聪颖、洞察力和智慧。杜尚觉得这很荒谬。 艺术家太把自己当回事儿,别人也太把他们当回事儿了。

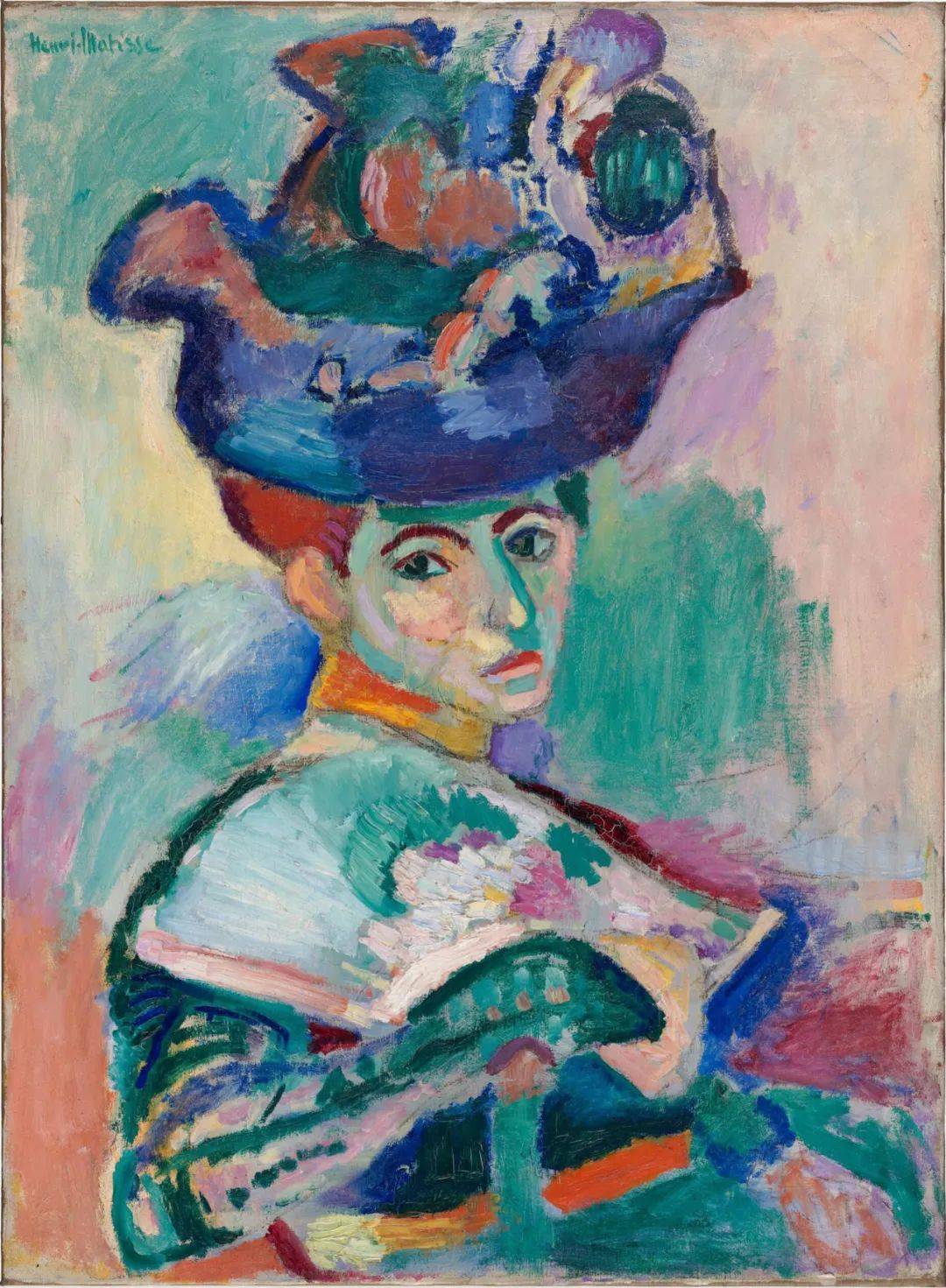

👒《戴帽子的妇人》

亨利·马蒂斯,《戴帽子的妇人》(1905)

《戴帽子的妇人》的主角,正是野兽派画家马蒂斯的夫人。刚开始时他还循规蹈矩,笔下的夫人衣着漂亮优雅。作为法国中产阶级的时髦人士,其着装足够得体。她戴着新潮的手套,拿着一把扇子,美丽的红褐色秀发大部分藏在精致的帽子下。到此为止,一切都好。马蒂斯夫人会心满意足的。

但当她目睹最终效果时,就高兴不起来了。她丈夫将她的脸简化成了类似非洲面具的造型,用黄色和绿色粗略填补。她的帽子看起来像是小孩稚嫩笔画下的一大盘热带水果,秀发被一两笔橘红色草草打发,眉毛和嘴唇亦是如此。至于她的衣服——马蒂斯把它弃之不顾,让她“穿”上一套像是从杂货摊上买来的行头: 信手涂抹、绚丽得不真实的颜色大杂烩。背景几乎不存在,只是四五个随意的色块。

总而言之,一个没经验的评论家会认为,这幅似乎半小时就完成的绘画,更像是低劣的油漆工在墙皮脱落的墙壁上测试涂料的成果,而非一个受人尊敬的艺术家的巅峰之作。

色彩斑斓?我同意。刻画精准?不沾边。

你上次看见一个绿鼻子的人是在什么时候?这会不会使马蒂斯夫人难堪?一定会。如果马蒂斯这样处理一幅风景画,它可能会引起争论,但他画的是一位女士,引起的便是公愤了。雪上加霜的是,当被问到他夫人当时到底穿的是什么时,据说艺术家马蒂斯的回答是:“当然是黑色的。”

这幅画比印象派的作品更简略,比凡·高的作品颜色更鲜亮,比高更热情巅峰时的作品还要艳丽。事实上,它最像塞尚的风格。马蒂斯用一个又一个色块构造出笔下形象,这种做法表明,他已采纳了塞尚的建议, 画他真正看到的,而不是应该看到的。

这个矜持的男人, 以一场活泼的色彩盛宴透露着他对夫人的爱恋。

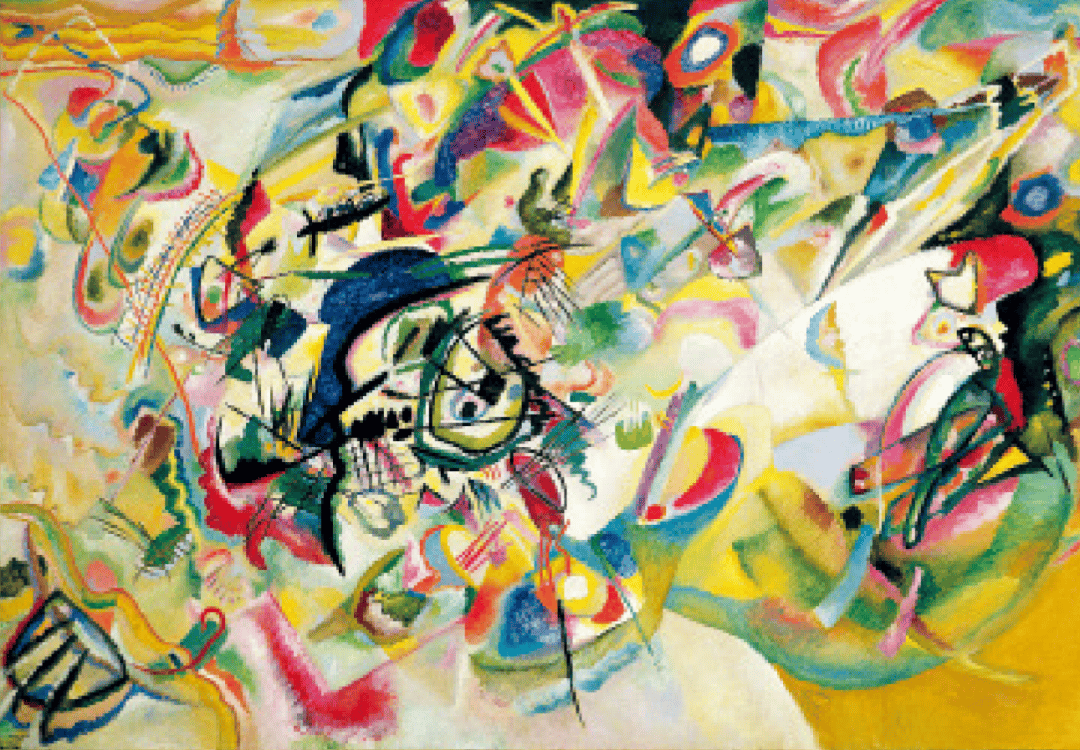

🎼《构图7》

瓦西里·康定斯基,《构图 7》(1913)

康定斯基可太知道了, 当创作一幅可与交响乐比肩的画时,抽象是制胜法宝。

《构图7》没有给观众留下任何关于主题的视觉线索,要求我们 直面画作本身。

艺术家在画面中央放了一个不规范的黑色圆圈: 一只处于这场幻觉风暴中心的眼睛。在它周围,色彩像烟花一样迸发,随意射往任何方向。画面左边更加混沌、狂乱,五彩缤纷的曲线在画布表面留下划痕,一块块黑色与深红暗示着所遭受的创伤。画面右边相对平静,较大片的颜色更加协调地融合在一起。但当目光游移到边缘时,黑色、绿色和灰色 “乱糟糟地”交集在一起,蒙上一层灰暗的薄纱。

康定斯基断然 拒绝提供任何提示,挫败了人们尝试解读图像的本能。这使得对此画的研究既令人兴奋,又令人精疲力竭。

就想要达到的效果而言,它显然成功了: 你确实开始“聆听”画作,开始将他的一笔一画与声音关联。

不同的颜色像钹一样相互碰撞,锯齿状的黄色线条仿佛小号发出的刺耳响声,黑色的中心唤起众多小提琴的强烈哀鸣。一台低音鼓在背景中发出低沉的轰鸣。画面下方的正中央有一条细细的黑线,孤立无援。 这一定是指挥者,好给这团混乱带来些许秩序。

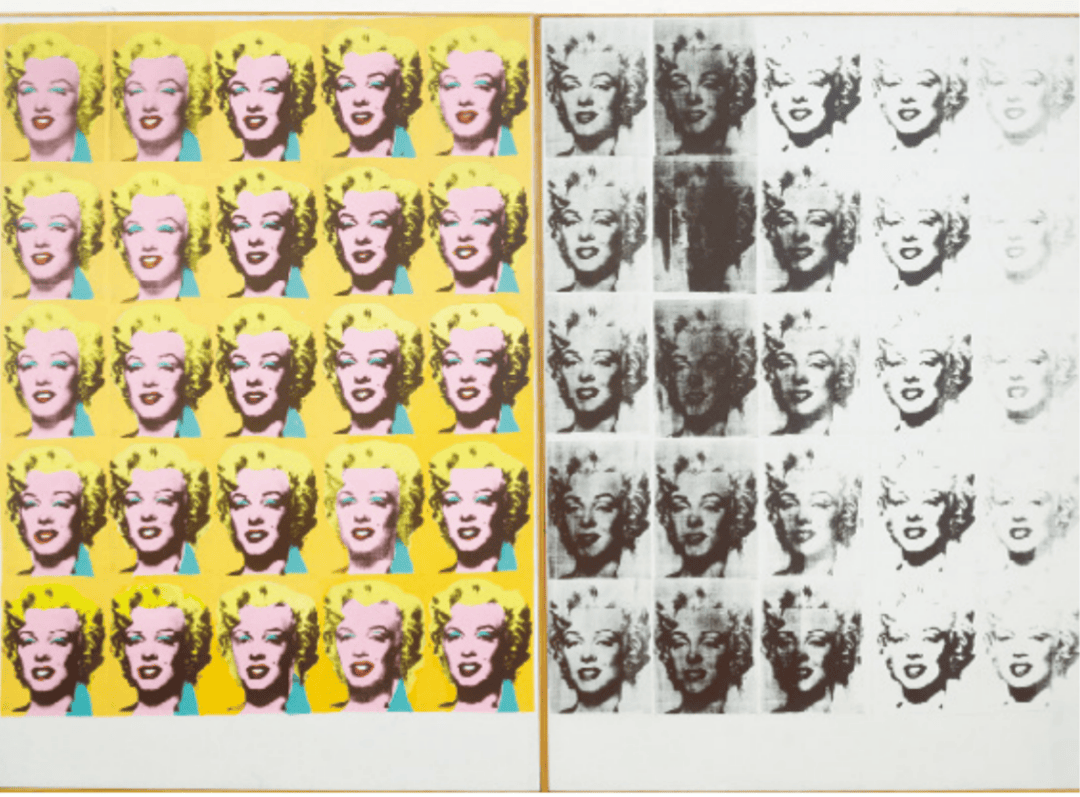

👩《玛丽莲双联画》

安迪·沃霍尔,《玛丽莲双联画》(1962)

《玛丽莲双联画》原本是梦露拍摄电影《尼亚加拉》(1953)时的一张宣传照片。

沃霍尔得到了这一图像后, 依循丝网印刷的方法将照片用胶水转印到丝网上,他说 “用油墨滚过照片,油墨会透过丝网,但不会透过胶水。这样你将得到一张同样的图像,但每次又稍微不同”。他很享受这一过程,说这一切“极其简单和偶然,我对此兴奋不已”。这是一种 完全自发和偶然的行动,可追溯到杜尚、达达主义和超现实主义的理念,而又混合了他对重复和名流的偏爱。

这一作品包括两块画面,每一块由25张丝网印刷的照片组成,5张一排,就像一大张邮票。左侧的画面是橙色背景,其上是黄头发紫红脸庞的玛丽莲·梦露,对着观众微笑,红唇露齿。

这正是由电影大亨和时尚杂志编辑包装出来的 名人幻象:这是另一个世界,在那里, 人完美无瑕,无忧幸福。

右侧与左侧形成了鲜明对比:沃霍尔将其印成了黑白色。左边的图像明亮欢快,而这边的25张玛丽莲虽来自同样图像,却萦绕着一种 可怖的氛围。这些玛丽莲是有污迹的和模糊的:容颜消逝,难以辨认。

这半部分,既间接提及她几星期前的死亡,同时也是一种 对成名代价的评论:成名是一场危险的游戏,在其中你最终会 失去你的身份、你的自我意识,而在梦露的例子里,还有你对生活的渴望。

📽《无题电影剧照# 21》

辛迪·舍曼,《无题电影剧照# 21》(1978)

辛迪·舍曼(1954年出生)凭借《无题电影剧照》(1977-1980)系列,成为后现代戏仿与扮演艺术的早期代表。 她想要嘲讽的是好莱坞的男性沙文主义。

在三年时间里,她制作出69幅宣传剧照式的黑白肖像摄影,一般来说,它们是电影制片厂为推销自己的主要演员而制作的。舍曼总是她的《无题电影剧照》里的明星,但它们与自画像还是有点不同。

舍曼是一名典型的后现代艺术家。像那些有收集零碎东西癖好的人一样,她在别人的工作中寻找有价值的材料,玩弄身份的概念,同时,她还具有后现代主义的那种吸纳其他艺术运动方法的习惯。在舍曼这个例子里,她的创作大体属于 行为艺术和观念艺术领域。

纵观整个《无题电影剧照》,舍曼把她本人变成了自己观念的媒介,正如观念艺术家布鲁斯·瑙曼十年前在他的《在广场周边舞蹈或锻炼》(《广场舞》)中所做的。瑙曼作品的长处在于, 乍看之下貌似肤浅轻浮,细观则变得深邃隽永。同样情况存在于舍曼的《无题电影剧照》中,这些剧照探索的是沃霍尔那样的 幻景与操纵之间的灰色地带。

舍曼制作的电影宣传剧照描绘了一些电影里的虚构人物,她们从未存在过,即使真有那些人,那她们也会是虚构的,因为电影制片厂为了把我们吸引到电影院,也会把她们设计成“漂亮的”女明星。

通过照片,舍曼对当代文化进行批判。在这种文化中, 为了操纵消费者而不断篡改形象,导致社会再也无法分辨出事实与虚构、真理与谎言、真与假。

📖

现代艺术入门经典畅销书

焕新上市!全彩印刷,增补50余幅彩图,

升级雅质纸,更舒适的阅读体验

“脱口秀”版艺术史,“读了这本书更有底气逛美术馆了”

原价128,现价76.8❗

🎁