豆瓣9.2,一种留存时间的艺术,一本堪称完美的纸书

《困在时间里的父亲》

关于雕塑,最著名的一句话莫过于米开朗琪罗完成《大卫》之后说的那句:“大卫被禁锢在这块大理石中,我只是将其释放出来而已”。

从人类学会使用工具开始,就在不断地使用各种材料形塑这个世界。一团黏土、一根木头、一块石头,都能够作为塑造世界的原材料而发挥作用,用以表达思想、观念和人性。 这便是雕塑,一种行之于物的思维方式。

雕塑一经完成,便在世界上占据了一个空间,这一特性使雕塑在这个虚拟形象大行其道的时代变得更重要了。它难以透过屏幕欣赏,我们必须站在它的面前才能完整地感受其奥妙。 迫使我们望向真实的世界,是雕塑艺术之于当下时代的独特价值。

如何理解雕塑艺术?雕塑家安东尼·葛姆雷与艺术史学者马丁·盖福德在《雕塑的故事》中给出了答案。

书中回顾了史前时代至今的人类造型史,涵盖了出自部落巫师、无名工匠、伟大的雕塑家,直至当红艺术家等创造者之手的艺术杰作, 不仅讨论传统意义上的“雕塑”,也会探讨巫术、仪式和舞蹈和那些由光线、人的行为以及虚空构成的作品。

本书没有艰深的术语和抽象的理论,而是用生动有趣的口语带领读者进入斑斓的雕塑世界,无论是否有相关知识基础,都能从中领略这项艺术的精妙与韵味。

妙趣横生、内容丰富的图文巨作

01

雕塑与绘画:一对艺术史上的欢喜冤家

雕塑与绘画的根本区别在于,雕塑一经完成,世上就多出了一样之前并不存在的东西,世界由此发生改变。可以说,正是这种改变(而非复制)的能力,使得雕塑在众多艺术门类中特出超群。雕塑要求世界靠边站,给自己留出一席之地,而绘画则要委身墙壁。

在很长一段历史时期内,绘画往往是通向另一个世界的窗口,因此它离不开模型。在物质层面,绘画是脆弱的,必须依靠画框、墙壁和建筑——需要他者的庇护。一幅绘有图画的平面必须有所依附,而雕塑就用不着如此,它经得住风吹雨打。对于一件好的雕塑来说,经历风霜只能让它更加迷人。

雕塑与绘画,两者之间有一个根本的区别:绘画是表现世界的二维图像,而雕塑是一个实在的物体。雕塑厕身于其他物体之间,你稍不留神就可能撞上一件。不过话说回来,这两种艺术又是紧密联系的,在过去常常表现相同的题材——神明、圣徒、神话、君主。就像本书中的插图一样,一幅画可以代表一件雕塑。反过来,一件雕塑无论多么“抽象”,都可以唤起或暗示一幅画面。

《天使报喜双联画》,扬·凡·艾克,约1433—1435年

自古以来,二维艺术和三维艺术之间颇有互相较量的感觉,“你能做到的,我能做得更好”,谁也不服谁。文艺复兴时期尼德兰画家扬·凡·艾克(JanvanEyck)在其《天使报喜双联画》(AnnunciationDiptych)中,似乎玩的就是这个视觉游戏。在这组作品中,他用极其写实的手法描绘了两尊雕像,实在令人惊叹。

雕像的长处在于,它能让你清楚看到各个面,而一幅画却只能展现一个面。凡·艾克利用反射,弥补了绘画的短板。他描绘的是圣母玛利亚和天使长加百列的雕像,材质为灰色岩石。但是凡·艾克把雕像放置在打磨得极为光洁的黑色大理石板前,从石板上可以隐约看到雕像背面的倒影。每座雕像都陈列在一个画出来的石龛中,石龛周围却是实实在在的木制画框。雕像脚下所踩的底座正好位于真正的画框上方。如此一来,两座雕像呼之欲出,仿佛一脚就可以跨进现实世界。他用雕塑的优势打败了雕塑。

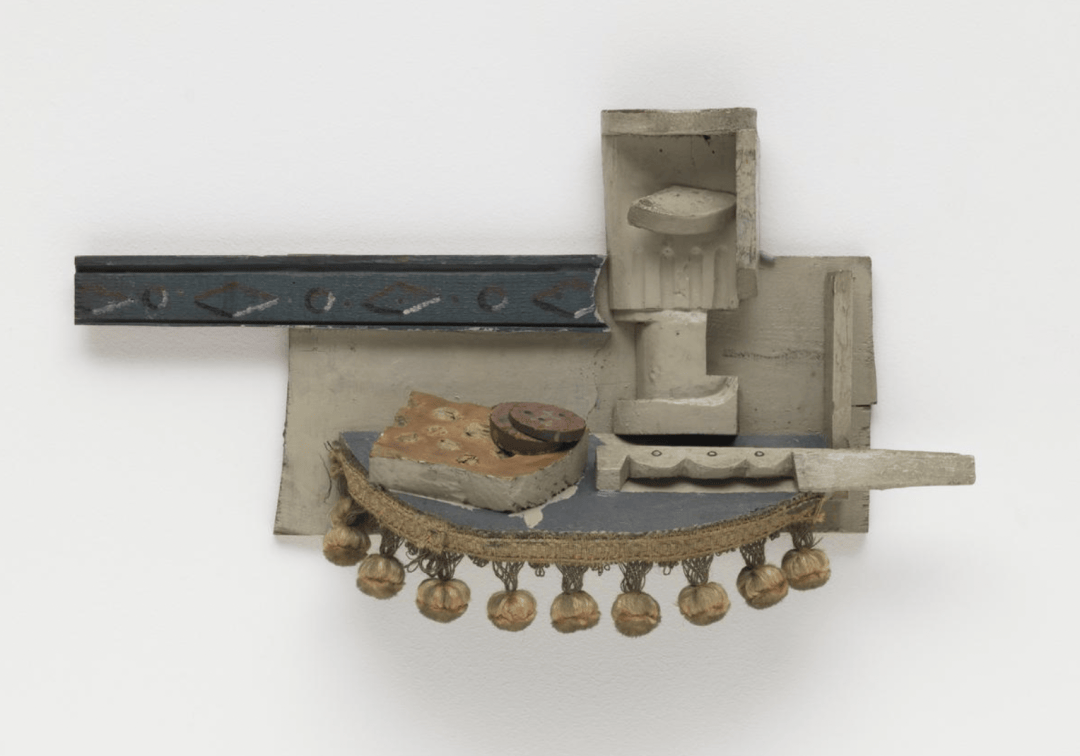

《静物》,毕加索,1914

毕加索(Picasso)的这件《静物》(Still Life)就将雕刻与绘画融为一体,实在精妙绝伦。他先是刻出了一根刀柄,在刀柄下方画上阴影。顺着这一思路,有些本可以做出来的浮雕却是画上去的,让人产生错觉,可是旁边紧挨着的又是一块真正的浮雕。毕加索做了一个剖面,展现出了杯中苦艾酒弯曲的液面——他把玻璃杯这个容器的结构作了解剖,好像一具装着东西的外骨骼。我得向他的创造脱帽致敬。

桌子上装饰的流苏是实实在在的丝线和布料,但是那几片香肠和肉酱(也可能是别的东西)却是上了颜色的木块,只是看起来像食物。他在不断地告诉我们:绘画可以让东西看起来像真的,而雕塑可以让东西看起来像画出来的。其间的区别何在呢?

02

材料的魔力

泥土

泥土可以成为肉体的一种延伸,这是其他材料难以比拟的。你制作一件陶器时,你会感觉自己在重复一种原始的转化仪式——将无形化为有形。一旦你将它放入烈火之中,它就会变得像石头一样坚硬,仿佛炼金术一般——将经验交付给记忆,把一个时刻永远凝固。最终的产品或是陶盆或是砖块,或是中空的容器,或是实心的物体。

《坐着的男性》,墨西哥纳亚里特出土

中美洲有一种将雕塑作为容器的传统,即以黏土制成或人形或兽形的容器。在墨西哥西部的纳亚里特(Nayarit)和科利马(Colima)两个州,雕塑作品无论呈现何种形态——无论塑造成南瓜的形状,还是犬形、人形——都是对生命多样性的表达。有些被塑造成正在进食的样子。如此一来,这件容器仿佛成了“克莱因瓶”(KleinBottle)。

对我而言,这些作品是对图像制作之本质的深刻思考,与存在本身的问题息息相关。 我们都是容器,身体本身就是容器。你可能会问了,身体作为容器装的是什么呀 ?我不想说身体是头脑的容器。 但是身体里面存在着黑暗,即虚空。这些雕塑竭力表达的正是这个。

石材

石头是自然的产物,所以其特征和质感千变万化。金属尚需冶炼,黏土也需要经过烧制才能改变物理性质,从而变得更为坚硬,但是石头从大地中开采出来是什么样子,供人使用的时候就是什么样子,这就是为什么石雕与采石业之间有千丝万缕的关系。我们必须承认,从山上切下一个石块来也是一种雕塑行为,这关乎想象力所具有的改变物质世界的力量。这也就是米开朗琪罗所说的“切掉的功夫”,也就是减法,与之相反的是“堆叠法”(他指的是用黏土来塑形)。

《未完成的青年雕像》,约公元前 7—前 6 世纪,大理石,高约 10.7 米

我并没有像米开朗琪罗那样试图在石头内部找到一个理想化的人形,而是反其道而行之——根据石材的形状决定雕刻出来的形体的姿态和轮廓。你得到的只是一个身体的轮廓,它紧贴着这一小块物质的世界。我着手雕刻时,把线条刻得尽可能深,但同时又保留了石材本来的形状。 我想表达的是,我们完全依靠这颗行星的物质实存才得以存在,我们的生命与地球的生命是同一的。我认为石雕是从地下长出来的,成为地面上的泥土 ——我们不都是如此吗?但是石雕又保留着深藏地下之后重见天日的感觉——物质之中仍然蕴含能量。这么一来,石雕就把土地的气息重新带回到了这个人工建造的世界之中。

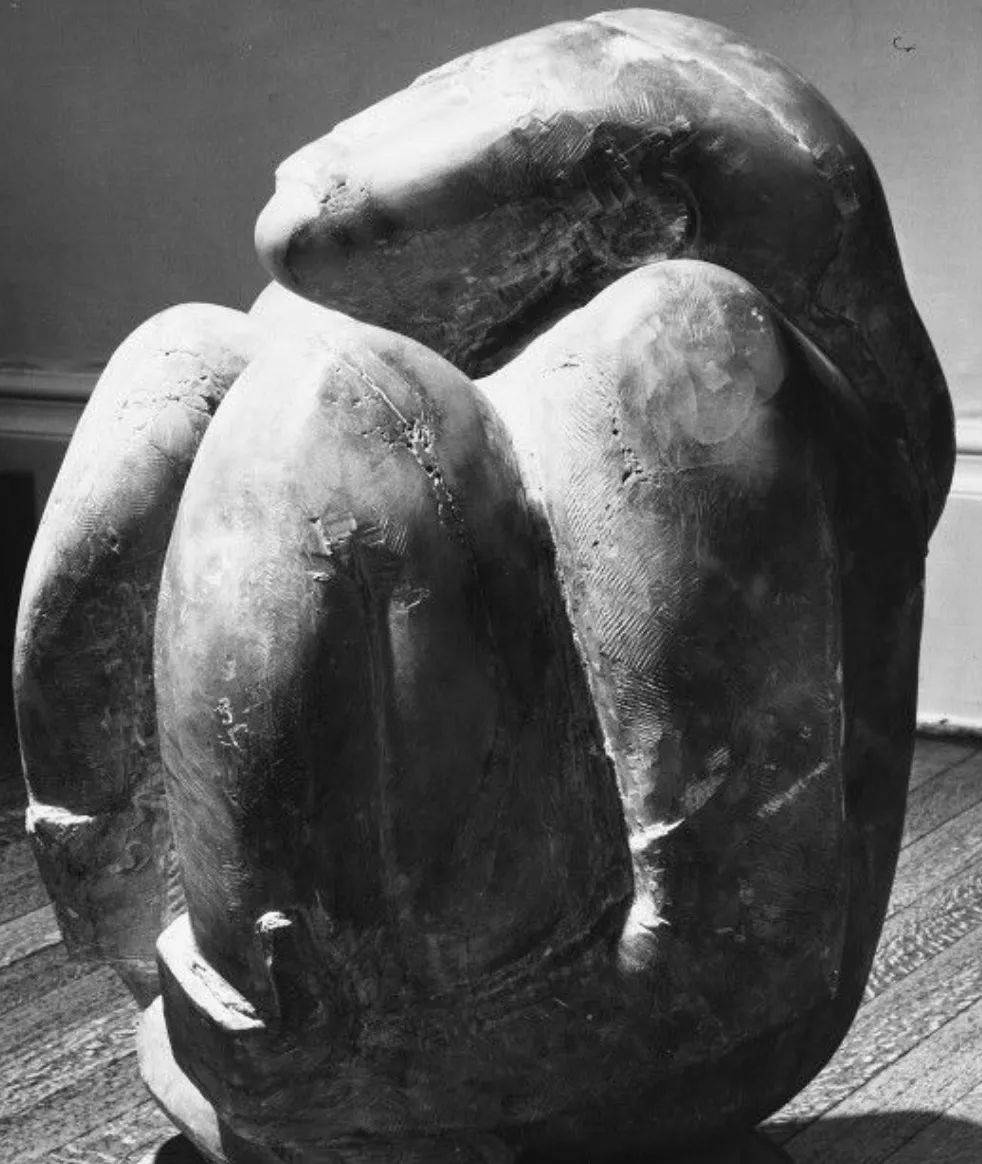

我第一次见到雅各布·爱泼斯坦的《元初的人像》(ElementalFigure),是在伦敦的白教堂美术馆(WhitechapelArtGallery)。这件作品表达了一种相似的渴望,只不过以一块卵石的形态表现了出来,乍一看有点像卡纳克巨石林中的一块石头,如今化身见证者与我们相遇。

《元初的人像》,雅各布·爱泼斯坦,1932

一小块灰中泛红的雪花石膏,被塑造成一个紧绷绷的蛋形人体,缩成一团,表现了人体所需的最狭窄的空间。人物面部扁平,仰望着天空,传递出一种强有力的渴望。有些部位刻得不大耐烦,手法直截了当,有的部位则经过细细打磨,露出了原材料半透明的纹理。如此简单、如此从容的一件作品,竟然有如此强大的感情力量,我当时深受震撼。

金属

对我而言,铁脱离了与青铜密切相关的美术史传统。铁虽然也与人类发展史上的一段时期息息相关,但归根结底,它是从地球中提炼出的材料,是我们这颗行星的核心元素之一。因为有铁,地球才有磁场,才能保护人类在太空中穿行;因为有铁这种元素,我们的血液才能运输氧气。

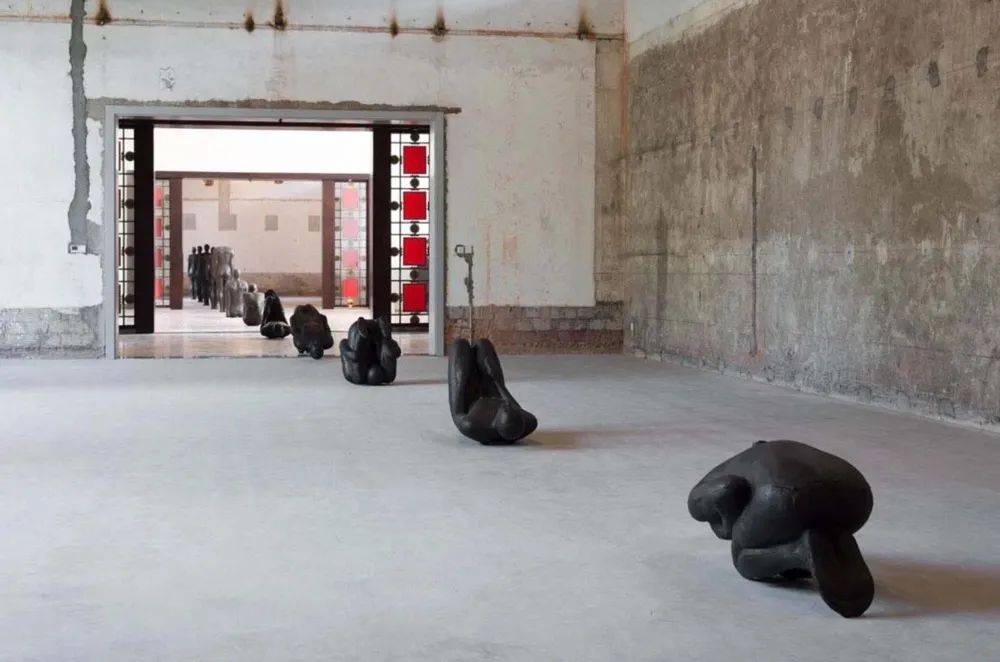

我想利用铁的重量——铁的密度约为生物体的八倍——强调一种位置感。这种材料至关重要,尤其是它的坚固和重量。如果我关心的只是事物的外表,用0.3毫米厚的钢板就能轻松塑造身体的外形,完全没必要用重于它六百倍的金属铸造成实心的。但是当我创作《临界质量II》(CriticalMassII)等作品时,真正想要做到的是唤起身体的空间感,以及潜藏在厚重、坚实的材料内部的黑暗。铁也是工业革命的材料,现在又为人类绝大多数的栖息之所提供了骨骼框架,在我们的日常生活中十分常见且常用。

《临界质量II》,安东尼·葛姆雷,1995

青铜广泛流行、经久不衰,其结果之一,就是瓦解你的时间感。青铜器十分耐久,以至于我们可以将相距数千年的作品加以比较。

记得我小时候有次看到一件亨利·摩尔的雕塑作品,突然意识到这个庞然大物,不过是一个泡泡。我相信确有此事,但也可能是无中生有的虚假记忆。我记得自己走到近前想要摸一摸,它摸起来暖暖的——当时是夏天。我一碰到它,它就发出了轰鸣声。我把耳朵贴在上面,这才明白我所看到的原来不过是一层皮。

很久之后,我在伦敦的蛇形画廊(SerpentineGalleries)见到了他的《两种巨型》(LargeTwoForms)。我记得当时很好奇它内部是什么,于是和其他人一样非常想钻进雕塑的洞里看看。进去之后,我感觉这个东西其实是中空的,这些巨型的“呼啦圈”其实是呼啦圈形状的泡泡。对我而言,雕塑内部的黑暗远比外在的形体有趣得多。

《两种巨型》,亨利·摩尔,1966-1969

某种意义上讲,一切青铜雕塑都在捉弄我们,虽然并不是有意为之。想想遍布世界各地、成千上万的青铜泡泡,那些明丽的裸体女像和充满动感的男像,它们最不希望你想到的就是具有欺骗性的表象。但是这对我而言却无比重要——我们无论如何都要承认,“空”是一个强有力的雕塑主题。

03

雕塑的真味

雕塑是物体,却有能力改变你的想法,影响你的感受,并引导你以全然不同的方式观照这个世界。雕塑是一个物质命题,它会问:“我们可以这样观看世界吗?”正因如此,从人类存在之日起,伴随着这个物种的不断扩张,雕塑就一直在人的思考能力和感受能力的进化过程中处于中心位置。

一座立石是时间与空间中的一个标志,我们借此衡量自身的尺度——我们浸润在生物时间之中,而石头从属于行星时间。我在孩提时就被带去巨石阵,少年时代我自己去巨石阵,成年之后我又去巨石阵,等我老了之后想必还会再去巨石阵。它让我明了自己的尺度,以及我的人生经历的相对价值。 雕塑提供了一个人类时间之外的场域,这正是它的“功能”之中强有力的一部分。

巨石阵

雕塑能够与自然元素相互作用,使得一个地点变得独一无二,与此同时又能使这个地点与我们行星系核心运行不居的星体和固定不变的星座联系起来。能体现这种关系的雕塑莫过于巨石阵。对我们从事游猎采集的祖先和早期从事农耕的人而言,夜晚的天空既熟悉又陌生。他们面对夜空沉思,依靠它生活,与之共存,而这些通过迁移、重组物质材料构成的巨型遗址,正是这种生活方式的明证。

-

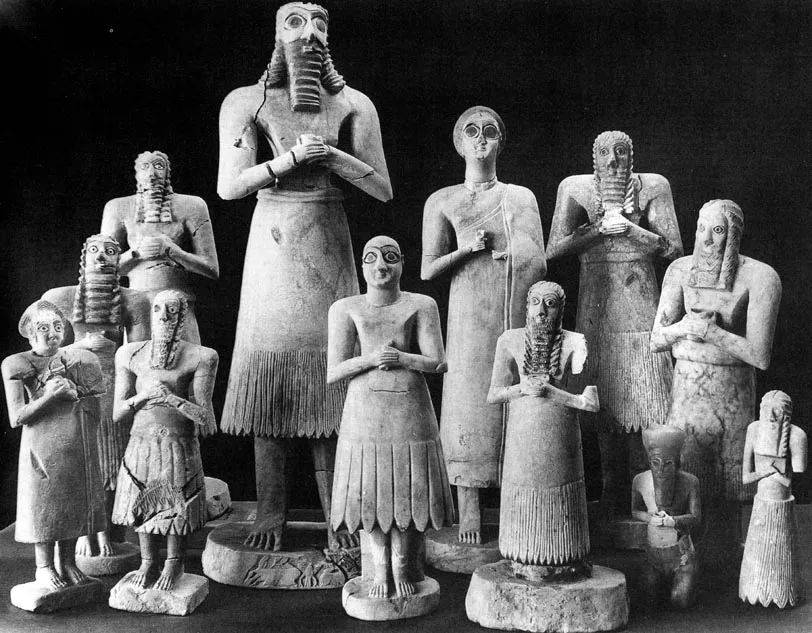

从非常年轻时起,我就很喜欢在爱琴海基克拉泽斯群岛上发现的那些祝祷人偶(votivefigures),它们是铁器时代以前的产物,用大理石雕刻而成。这些人偶如此震撼人心,原因之一在于它们的内敛——并没有刻画任何的动作。它们既像玩偶又像神明。它们给人一种亲密感,自然而然就能放置在手掌中,无须柱基或底座支撑。它们本就是在手中制成的,似乎也愿意被放置在手中。它们本来就不是为了竖直放置而制作的,想要站起来必须有手掌的扶助。包括我在内的所有现代主义者,为什么如此痴迷这些人偶呢?

祝祷人偶

当然,部分原因是它们的简洁性,但同时离不开它们的内在感觉:双臂交叉,环抱着自己的身体,轮廓如此清晰,从未试图单独站立。尤其那种极力克制的感觉十分引人入胜——它们没有任何动作,只是简单地存在着而已。但是我们又能真真切切地感觉到它们在凝视着什么。

虽然不能站立,但头部所呈现的角度说明它们在凝望上方。 在我看来,这又与重生、更新的观念有关——期待太阳在天空中重新升起,而人类的灵魂也会在另一个地方继续栖息。

-

对我而言,雕塑是一种让时间停止的尝试。我们沉浸在空间里,也沉浸在时间中。而时间本身就能使一件雕塑成形。雕塑虽然是静态的,却能以某种方式连 接时间与空间。我的作品《别处》(Another Place),部分放置在英格兰默西赛德郡(Merseyside)的克罗斯比海滩(Crosby Beach)上。这些铁制的人形正随着时间的流逝而发生变化,表面被藤壶缓缓占据,有些已经完全布满藤壶。整件作品安放在一片长约3.2 千米、宽约0.8 千米的区域内,有些人像之间还有流沙。我们在安装作品时,有好几次差点连安装设备都丢失了。

《别处》,安东尼·葛姆雷,1997

涨潮时,作品就会消失。它正渐渐地与自然融为一体,存在于时间与季节的更替之中。我觉得观者并不需要知道这是一件艺术品。其实那些藤壶至关重要——雕塑遇到的偶然情况都很重要,它们是作品与时间相互作用的结果。

一部雕塑的历史,也是一个人类改造世界的历史

从史前到现在,涵盖丰富的图文巨作

摒弃以文献和博物馆展品来审视艺术史的方式

揭示材料在塑造世界过程中的作用,以及被赋予的人性意义

🎁

上一篇:万茜 明星写真壁纸