李祥林:试析顾恺之“以形写神”的绘画美学观

现存顾恺之画论有三:《魏晋胜流画赞》、《论画》和《画云台山记》,均载《历代名画记》卷五[1]。这三篇画论包含的美学思想颇丰富,迄今仍然很有借鉴价值。

《顾恺之》

本文拟就顾恺之绘画美学的主体部分——形神观作一探讨。

一

中国传统美学形神论的创立,是以东晋画家顾恺之提出“以形写神”的绘画美学观为标志的。顾恺之对“形”与“神”的看法究竟如何呢?有人曾认为他是“重神似而轻形似”、“重神似而略形似”的[2]。其实不然。

笔者认为,顾氏是形神并重的,这不仅从他提出的“以形写神”命题本身能看出,还可由下述两点得到说明:

第一,整个绘画形神论的历史发展。

作为魏晋名士,顾虎头在论画重“神似”这一点上,无疑受了汉末魏晋盛行的人物品藻崇尚风神气骨之审美观的影响。

但是,同时也须看到,作为人物画家,顾恺之在作画不否弃“形似”这一点上,又恰恰体现了他对绘画艺术特性的尊重。

按古人的定义,“画,形也”(《尔雅》),“形,象形也”(《说文》)。由此原始定义可知,绘画作为造型艺术,正是以摹形造象的方式来反映现实的。

因此,形象塑造与客观对象在“形”上似与不似,往往成为衡量绘画真实性的起码标准,而在绘画艺术的最初发展阶段,对“形似”的追求尤其如此。即是说,绘画美学形神论的发展是从对“形似”的追求起步的。

在顾恺之以前,从先秦到西汉,我国绘画及其理论基本上是沿着尚“形似”这条主线行进的,这从散见于各家著述中的零星言论可以窥见一斑(顾氏以前尚无独立成篇的绘画专论)。

历史上最先在谈画时提及“形”字者,是先秦的韩非。

《韩非子集解》

据《韩非子·外储说》载:“客有为齐王画者,齐王问曰:‘画孰最难者?’曰:‘犬马最难。’‘孰易者?’曰:‘鬼魅最易。’夫犬马,人所知也,旦暮罄(见)于前,不可类之(按:‘可’后脱‘不’字,应为‘不可不类之’),故难;鬼魅,无形者,不罄于前,故易之也。”

鬼魅是人们想象中的东西,犬马是现实中实有的事物,前者谁也没见过,其形体状貌究竟如何,缺乏衡量标准,所以易画;后者人人皆得见,为人们所熟悉,在“形”上有个衡量画得像与不像的尺度,因而难画。

在此,对绘画提出的审美要求是“形似”,“神似”问题全然没有涉及。

西汉虽有《淮南子》就绘画形象描写问题提出“君形”说,萌发出要求传对象之神的朦胧意识,但毕竟只是偶然论及,呼声甚微,在当时影响并不大。

因此到了东汉,刻划外貌、只求形似的风气依然流行,正如《后汉书·张衡传》所指出:“画工恶图犬马,而好作鬼魅,诚以实事难形,而虚伪不穷也。”甚至到魏晋时代,仍然还有人说:“存形莫善于画”[3]。

《汉魏六朝画论释证》

恰是在这样一种背景之下,顾恺之提出了他的“以形写神”的美学主张,在绘画领域中不仅首次明确表述了“传神”的要求,而且率先阐述了形与砷的辩证关系。

因此,我们说中国传统美学形神论的真正创立是以顾氏提出“以形写神”说为标志的。从不仅仅满足于“形似”而进一步要求“神似”这点上,不难看出顾恺之绘画美学形神论创新精神的一面;而在要求“神似”的同时又不舍弃“形似”,把“形似”视为达到“神似”之不可少的基础这一点上,又能看出其理论对传统绘画思想继承的一面。

换言之,若说重“神”标志着顾恺之对传统尚“形似”观念的突破的话,那么,重“形”则意味着他对这种固有观念的承袭。正因为既有继承又有创新,所以顾恺之提出的是形神并童的“以形写神”说,而不是重神轻形的“离形得似”说(后者是迟至晚唐才由司空图提出的,关于司空图的美学形神论,笔者另有专文探讨)。

第二,顾恺之美学形神观的哲学基础。

传统美学中的形神理论最初是从先秦哲学中移植过来的。先秦诸子对形神关系问题多有阐发,其中最有代表性的是荀子和庄子的观点。

庄子继承了老子的重道轻形观,把道、神、形、物四者联系起来,从唯心主义本体论角度出发将形神关系命题明确化了,他指出:“精神生于道,形本于精,而万物从形相生。”(《庄子·知北游》)

由此排列可知,庄子正是认为由道而降为神,由神而降为形,由形而降为物。即是说,神高于形,形低于神;形必依赖于神而存在,神则可独立于形之外而存在。因此,应当受到重视的是超乎形之上的神,而居于神之下的形是无关紧要的。

《覆宋本庄子注疏》

由此出发,庄子进而将这种重神轻形思想落实到人格评价上,提出了“德有所长而形有所忘”、“形残而神全”这个对后世哲学和美学有深远影响的观点(魏晋名士草木形骸,惟神是崇的审美观实则导源于此)。在《德充符》、《人间世》等篇中,庄子举出大量畸形残废之人来反复说明这种美在神而不在形的观点。

晚唐诗歌美学家司空图就形神问题提出的“离形得似”说,正与庄子得神忘形、重神略形的思想一脉相通。

司空图在《廿四诗品》里大讲什么“脱有形似,握手己违”、“超以象外,得其环中”、“生气远出,不著死灰”,其实质恰是主张“象外求神”[4],“略形貌而取神骨”[5],重神似而轻形似。

在宋元诗画创作及理论中,不难见到这种肇自庄子而经司空图弘扬的形神观烙下的印迹。与庄子相对,荀子则站在唯物主义立场上提出了“形具而神生”的命题(见《荀子·解蔽》)。意思是说,形体具备了,精神也就随之而产生。这显然是把“形”视为“神”所依存的必不可少的基础、前提。

源于荀子的这种形神观为后世唯物主义哲学家们所发挥,汉代桓谭曾以烛火关系来比喻形神关系,他说:“精神居形体,犹火之燃烛矣。”(《新论·形神》)烛在火存,烛尽火灭,与此同理,精神依存于形体,没有形体也就没有精神。

《从妙物入妙悟——佛玄合流与晋宋之际画论家交游研究》

王充在《论衡·论死》中,也就“精神依倚形体”的问题进行过论证。再往后,唯物论哲学家范缜在其所撰《神灭论》里,更加旗帜鲜明地喊出了“形神不二”、“形神相即”的口号,他说:“神即形也,形即神也。是以形存则神存,形谢则神灭也。”

既然“形者神之质”而“神者形之用”,那么,离开“形”这个物质基础,作为精神知觉的“神”便无所附丽,难以存在。

从荀子的“形具而神生”到范缜的“形谢则神灭”,一条红线贯穿始终的就是形与神并重、视前者为后者之基础。顾恺之论画主张“以形写神”,要求在形似的基础上达到神似,认为在写形体貌上稍有闪失都可能导致所绘对象的“神气与之俱变”,就其思想渊源而论,无疑是承此而来的。

二

“以形写神”是顾恺之绘画美学形神论的核心命题,出自《魏晋胜流画赞》。

何谓“以形写神”?顾恺之就此解释说:描绘人物形象,“若长短、刚软、深浅、广狭与点睛之节,上下、大小、浓薄有一毫小失,则神气与之俱变矣”。

此语与“以形写神”出自同一文章。意思是说,替人画像写照当笔笔谨慎,一丝不苟,倘若在绘形点睛上一笔不慎,稍有闪失,都将导致 “神气与之俱变”。

显然,这是要求把准确的“传神”与精细的“写形”统一起来。古人云:“画,形也”(《尔雅》),“度物象而取真”(《笔法记》)。“应物象形”乃是作为造型艺术之绘画的基本特征。

《六朝画论笺注》

就人物画而言,离开了“形似"”这个起码要求,连所画对象究竟是谁也让人看不出来,哪里还谈得上更进一步要求传达所画对象之神呢?

正如张彦远指出:“夫象物必在于形似,形似须全其骨气。”[6]脱离“形似”这个基础,既谈不上“象物”,更不用说“全其骨气”了。

“形恃神以立,神须形以存”[7]。作为有深厚理论功底和丰富实践经验的绘画艺术家,顾恺之对形神之间的这种相互依存关系是有清楚认识的,所以他在主张“传神”时并不低估“写形”的意义,提出要“以形写神”,在准确把握“形”之特征的基础上充分地传达出“神”来。

他在作为绘画之构图设计的《画云台山记》中就指出“画天师瘦形而神气远”,认为要画出张天师这方外之人“远”的“神气”,就须把握其“瘦形”的特征,以后者来传达前者。

此论颇有道理。试想想,倘无视“瘦”之“形”的基本特征,背离“度物象而取真”这个写形体貌的起码原则,将天师这方外之人画成肥头大耳的富态相,还谈得上有“远”之“神气”吗?

《六朝画论考释》

由此可见,顾虎头作画不惟一般地要求“以形写神”,还更进一步要求以准确无误的“写形”来“传神”。

顾恺之主张以形写神、形神兼备的美学思想也体现在他对具体绘画作品的评论之中。

在《论画》一文里,他说《临深履薄》一作“兢战之形,异佳有裁”,毫无贬形、弃形之意。

而对 《北风诗》这幅画,他下的评语是“美丽之形,尺寸之制,阴阳之数,纤妙之迹,世所并贵”,将形体之美同尺度联系起来,对其在写形体貌方面所达到的高度技巧评价颇高。

又评《醉客》曰:“作人形,骨成而制衣服慢之,亦以助醉神耳。”在顾氏看来,《醉客》之所以堪称“佳作”,重要的原因就在善于“以形助神”。这“以形助神”,实为“以形写神”之思想的具体化。

最能说明顾恺之既重“神似”又重“形似”的形神观的,莫过于他在《论画》一文开篇就《小列女》和《周本纪》所作的对此性评语。

依他之见,《小列女》一画的长处在于“一点一画皆相与成其艳姿,且尊卑贵贱之形觉然易了,难可远过之也”一一写形上可谓“尽美”,不足在于“不尽生气”——传神上未能“尽善”;而《周本纪》恰好相反,此作在传神方面堪称“尽善”——“重叠弥纶有骨法”,在写形方面则尚未“尽美”——“然人形不如《小列女》也”。

即是说,《小列女》和《周本纪》,一是形似足而神似不足,一是神似足而形似不足,二者都不能算是尽善尽美之作。

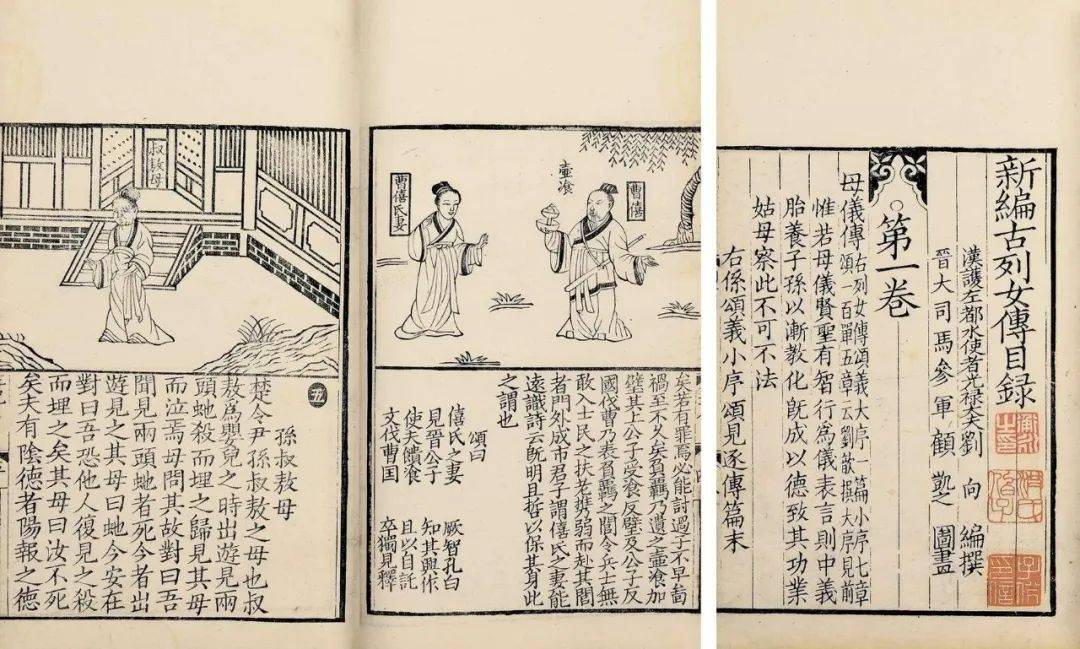

顾恺之画图《列女传》

由此可知,顾恺之提出“以形写神”、形神兼备作为衡量绘画作品之美学价值的标准,既没有“重形轻神”也没有“重神轻形”的偏颇。

总而言之,“以形写神”作为顾恺之绘画美学形神论的纲领,其要旨绝非“重神似而轻形似”,而是形神并重,主张形神兼备的。窃以为,要正确把握顾氏形神观之全部,首先不能不辨明此。

对顾恺之提出的“以形写神而空其实对”,有两种解释:

一种是认为顾氏肯定“以形写神”,此语意为,画家的目标是“以形写神”,但若所画之人“空其实对”,就不能传神;一种是认为顾氏并不肯定“以形写神”,此语意为,画家若仅抓住所画之人的形体来写神,而所画之人却“空其实对”,就不能达传神之目的。

这里涉及如何理解“空其实对”(悟对)与“以形写神”之间的关系。有的研究音认为,“后一种解释可能更符合顾恺之的原意”,甚至断言“顾恺之提出‘四体妍蚩本无关于妙处’、‘一象之明昧,不若悟对之通神’等论点,否定了‘以形写神’的方法”[8]。

《中国历代画论》

但事实如何呢?我们不妨看看顾氏原话。他说:“凡生人亡有手揖眼视而前亡所对者,以形写神而空其实对,荃生之用乖,传神之趋失矣。”(《魏晋胜流画赞》)

“荃生”稍嫌费解,《中国历代画论采英》注云:“荃疑是‘鉴’字之误,鉴有镜、照等义,鉴生,意即鉴照人生。”[9]似通。《中国画论辑要》释曰:“荃生恐系‘全’宇之误。全生与传神对用,即生活的真实。”[10]此说亦可供参考。

我认为顾恺之的意思是说,在现实生活冲,人的一举一动(“手揖眼视”)总是受周围事物和对象(“所对者”)的刺激而相应发出的,画家要想画出“传神”的作品,就必须从现实生活出发,考虑所画人物与其周围环境的协调、配合关系(“悟对”);如果全然不顾人物的目光、手势与周围事物的配合、呼应关系而使某一动作的发出失去必然性依据(“空其实对”),这样的作品首先在“写形”上已与生活情理相悖(“荃生之用乖”),自然也就谈不上“传神”了(“传神之趋失矣”)。

显然,顾恺之是从所画人物与周围环境的呼应配合关系出发来强调如下一点的:画中人物的神情动作须以现实中人的神情动作为依据,违背生活情理的“写形”是不可能达到“传神”目的的。

也就是说,这位绘画美学家的本意并非指“以形”不能“写神”,而是指以违背生活情理之形,即“空其实对”之形无法“传神”。换言之,他强调的是“以形写神而空其实对”则“传神之趋失”,而非“以形写神”则“传神之趋失”。

对此,我们不能不加分辨。顾恺之继指出“以形写神”不可“空其实对”后,又进而写道:“空其实对则大失,对而不正则小失,不可不察也。一像之明昧,不若悟对之通神也。”

在他看来,作画要想“以形写神”,不但不能“空其实对”,而且不可“对而不正”。

《顾恺之全集》

显然,这里主要是在讨论“悟对”与“传神”的关系。细读《魏晋胜流画赞》可知,顾恺之实是从两个角度或分两个层次来讨论人物画的“传神”问题的:一是“写形”与“传神”的关系,一是“悟对”与“传神”的关系。

对于“传神”来说,“写形”是不可少的第一步,“悟对”是不可少的第二步。离开“悟对”,固然谈不上“传神”,但没有“写形”则不但谈不上“传神”,就连“悟对”也谈不上了。

顾恺之说“一像之明昧,不若悟对之通神”时,旨在强调“悟对”之于“传神”的童要性,绝无贬斥“写形”意思;他说画形点睛“有一毫小失,则神气与之俱变”时,意在突出“写形”之于“传神”的重要性,绝无否弃“悟对”的意思。

因此,若把“悟对通神”与“以形写神”作为对立而非互补的命题来理解,那是有违说话者之初衷的。

《中国山水画史》

三

如上所述,顾恺之论画是主张“以形写神”、形神兼备的。可是,他又非常明确地表述过“四体妍蚩本无关于妙处,传神写照正在阿堵之中”的见解。

后者与前者是否有矛盾呢?为此,我们有必要考察一下这话是在什么情况下说的。

据 《世说新洒·巧艺》载:“顾长康画人,或数年不点目睛,人问其故,顾曰:‘四体妍蚩本无关于妙处,传神写照正在阿堵之中。’”(阿堵犹言这个,乃晋宋人常用语,此处指目睛)

该处有一要紧字眼长期以来被人们忽视了,就是“或数年不点目睛”(《晋书·顾恺之传》此句引文同)的“或”字,它当是引导我们正确理解说话者原意的关键。

“或”的意思是“有的”。“画人或数年不点目睛”的意思是说,顾恺之作人物肖像,有的作品(非所有作品)虽然人物的躯干四肢巳基本画成,却好几年不肯下笔点眼晴。旁人不明个中奥妙,去请教他,他便作出了“四体妍蚩本无关于妙处,传神写照正在阿堵之中”的回答。

显然,这答语是专门针对某个具体作品(非任何作品)而言的。在他看来,有些作品“传神”的关键在画中人的眼睛而不在其他部位,因此,就这类作品而言,“目睛”比“四体”更重要,只要“目睛”点得妙,“四体”刻画的“妍蚩”似乎也显得不那么要紧了。

也就是说,“四体妍蚩本无关于妙处”只是针对某一类作品(以“点睛”为“传神”之重点的作品)而言的,并不是针对所有作品而言的。

《六朝画论研究》

因而,若把这针对某具体作品的评语当成一个普遍性命题来理解并把它同“以形写神”对立起来,由此作出顾恺之的整个形神观都是“重神轻形”的结论,那就有失偏颇了。

何况,就顾氏本人的创作实践看,即便是注重“点目睛”的作品,他也未曾在“绘四体”上随便过。

如,顾氏为瓦棺寺绘维摩诘像,短短三天即募得百万钱,此乃画史上有名的“点睛”事例。正是此像,在下笔“点眸子”前,于躯体描绘上就花去了“一月馀日”,如《历代名画记》所载:“(恺之)遂闭户往来一月馀日,所画维摩诘一躯,工毕,将欲点眸子……”又如《洛神赋图卷》,不仅神女那脉脉含情、眷眷不舍的眼神表现得非常生动感人,而且那轻盈的体态、飘扬的衣带也无一不绘得极其精细。

此外,仅从顾虎头指出“目睛”比“四体”重要这一点上,也无论如何得不出他弃“形”的结论。归根结底,“目睛”仍属于人“形”的一部分,“点睛”依然无法脱离“写形”。

艺术家“点睛”是为了“让眼睛说话”[11],否则,就会像《淮南子》中所批评的“规孟贲之目,大而不可畏,君形者亡焉”。

顾恺之《女史箴图》

可见,“点睛”和“写形”一样,仍然有一个是“以形写形”还是“以形写神”的问题。怎样才能使“点睛”“传神”呢?在顾恺之看来,仅“写形”还不够(虽不可少),还须“有所对”。

他感叹“画‘目送归鸿’难”,绘人物迟迟下不了点睛之笔,就因为要处理好“悟对”关系确非易事。同“目睛”一样,“四体”亦属人“形”的一部分(二者不可等同,因“形”既包括“四体”又包括“目睛”),因此,“四体妍蚩本无关于妙处,传神写照正在阿堵”实际上仍未越出顾氏所说的“以形写神”这个大范围。

确切说,不管是选择“目睛”还是选择“四体”来“传神”,终归不过是“以形写神”的具体化罢了。

顾恺之虽有“传神在目”之说,其实他从未机械地认定只有“目睛”才能“传神”。依他之见,“以形写神”既可是“借眼传神”,又可是“借颊传神”,甚至还可能是“借四体传神”(如果在某具体作品中,“四体”确为“传神”之关键的话)。

他为裴楷画像,为了突出其“神明”,特意在“颊上益三毛”。显然在他看来,此处“传神”的关键不在“目”而在“颊”,用苏轼的话说,“此人意思盖在须颊间也”。

苏轼对顾虎头本意领会颇深,其作《传神记》云:“传神之难在目……其次在颧颊。”他还进一步总结出“传神之妙在于得人意思所在”的命题,曰:“凡人意思,各有所在,或在眉目,或在鼻口”,不必也不可强求一致。

作画者只要抓住每个人的个性和生活情调的典型特征(“得其意思所在”)并把它突出地表现出来,就能达到“传神”之目的,获得“举体皆似”的效果,正如顾恺之画裴权则“颊上益三毛”、僧惟真画曾鲁公“眉后加三纹”一样。

《中国画论研究》

清代画家沈宗骞亦认为,“人之神有专属一处者,或在眉目,或在兰台,或在口角,或在颧颊;有统属一面者,或在皮色如宽紧麻皱之类是也”,作画者惟有不拘死法,根据不同对象灵活处理,方堪称写照传神之“妙手”(《芥舟学画编卷三·传神》)。

的确,顾恺之画人物主张具体对象具体对待,所谓“其于诸像,则像各异迹”(《魏晋胜流画赞》)。

在他看来,有的人身上“传神”的顶要紧处在眼,故画此人时尤须注重点睛;有的人身上“传神”的最关键处在颊,故画此人时更应留心绘颊。

《历代名画记》卷五记载顾恺之画殷仲堪,因其“素有目疾”,便为“明点瞳子,飞白拂其上”;画谢幼舆,因其“一丘一壑,自谓过之”,便将其“置岩壑中”。

这些都是他出于“以形写神”的考虑,在创作中根据不同对象的不同个性和生活特征作不同处理的实际例证。

《顾恺之研究》

顾恺之作画主张具体对象具休处理,在“以形写神”上并未陷入模式化、公式化这一点,除苏轼外,还有人也看到了,如《宣和画谱卷五·人物叙论》指出:“昔人论人物,则白暂如瓠,其为张苍;眉目若画,其为马援……至于论美女,则蛾眉皓齿如东邻之女,瓌姿艳逸如洛浦之神……皆是形容见于议论之际而然也。若夫殷仲堪之眸子,裴楷之频毛,精神有取于阿堵中,高逸可置之丘壑间者,又非议论之所能及,此画者有以造不言之妙也。”

细审顾氏画论可知,他的“以形写神”绘画美学观实含有下述意思:艺术家应在全面把握对象形体特征的基础上,通过概括提炼,捕捉对象“形”中那最能表现“神”的部位(无论是眼还是颊或是其他部位)并把它突出鲜明地描绘在作品中,以获得“传神”的最佳效果。无庸置疑,这实质上已触及对“形”作典型化处理的问题。

有人曾怀疑“以形写神”的方法是“企图通过人的自然形态的‘形’去表现人的‘神’”[12],这理解恐怕未必准确。

《顾恺之洛神赋图》

顾氏画论,“自古相传脱落,未得妙本校勘”(张彦远语),加之时隔久远,语多费解之处,以致后人有理解上的种种分歧和争端。本文所述,权作一家之言,若有未当,欢迎指正。

注释:

[1]除《画云台山记》外,其余两篇之标题向有争议,因与本文关系不大,仍从《历代名画记》所定。

[2]王兆鹏:《“形神兼备”的文化“土壤分析”》,《社会科学辑刊》1988年第1期。

[3]陆机语,见《历代名画记》卷一所引,人民美术出版社1963年版。

[4]陆时雍:《诗镜总论》,见《历代诗话续编》,中华书局1983年版。

[5]许印芳:《<与李生论诗书>跋》,见《诗品集解 续诗品注》,人民文学出版社1965年版。

[6]张彦远:《历代名画记》卷一,人民美术出版社1963年版。

[7]嵇康:《养生论》,见《嵇康集校注》,人民文学出版社1962年版。

[8][12]见叶朗《中国美学史大纲》第二篇第九章第四节,上海人民出版社1985年版。

[9]杨大年:《中国历代画论采英》,河南人民出版社1984年版,第91页。

[10]周积寅:《中国画论辑要》,江苏美术出版社1985年版,第188页。

[11]《安格尔论艺术》,朱伯雄译,辽宁美术出版社1979年版,第42页。