《陕西面花艺术考察与研究》的学术价值与现实回响

■李东风

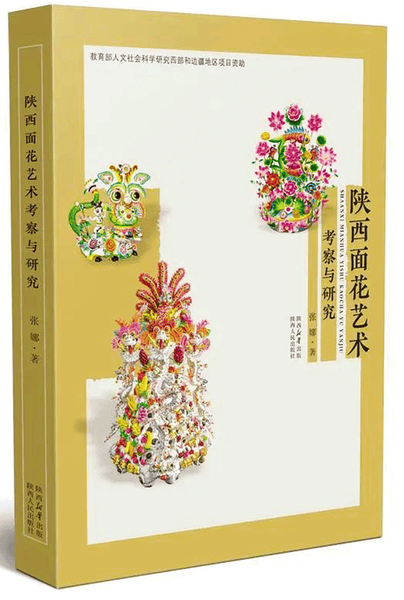

《陕西面花艺术考察与研究》作者:张娜,陕西人民出版社出版。

当一个面团在巧手揉捏下幻化为腾跃的龙、威猛的虎、灵动的鱼,甚至承载起婚丧嫁娶、岁时节令中的千言万语时,它所成就的早已不仅是食物,而是一部浓缩于指尖上的文明史诗。张娜博士所著《陕西面花艺术考察与研究》正是这样一部沉甸甸的学术力作。该著作以教育部人文社会科学研究项目为依托,历时五载,穿行于三秦大地,最终将陕西面花这一“活着的文化化石”置于学术探照灯下,从历史纵深、民俗肌理、艺术形态与时代价值等多维角度,对其进行了前所未有的系统性解构与重构,为理解中华农耕文明打开了一扇鲜活窗口。

一、超越果腹:面花作为“人生”礼仪的深邃隐喻

张娜以其敏锐的文化洞察力,深刻捕捉到秦地民众对“人生”这一语汇所蕴含的双重意蕴。面花的诞生,首先根植于渭河平原这片沃土丰饶的小麦种植传统,它直观地满足着“民以食为天”这一最基础的生存需求。然而,张娜的研究清晰地揭示,秦人对“食为天”的理解,远不止于物理层面的饱腹,其更深邃的哲学在于日常之“食”如何超越单纯的物质供给,升华成为支撑生命情感、维系伦理秩序、承载精神寄托的“人生”载体。尤其在周礼发祥地的关中平原,面花被赋予了“礼馍”这一崇高而神圣的身份,它不再是简单的食物,而是转化成为编织社会关系网络、细腻传递情感、严谨践行生命仪轨的核心文化媒介。

书中通过大量的田野实例,生动展现了面花如血脉般深度嵌入秦人个体生命流转的每一个关键节点,构建了一套完整的生命礼仪象征体系。生命伊始,婴儿满月的“囫囵馍”寄托着家族对生命圆满无缺的深切期许;在成长的年轮中,十二岁前年复一年敬献的“灯馍”(或称“茧馍”),其形态巧妙隐喻着化茧成蝶的蜕变历程,蕴含着长辈对孩子茁壮成长的殷切祝福;婚嫁大礼中,象征男方威猛担当的虎馍与祈愿女方多子多福的鱼馍,成为不可或缺的情感符号与婚俗信物;步入暮年,六十寿辰上精心制作的寿俗面花,以繁复的造型彰显着对长者的尊崇与生命的礼赞;直至生命旅程的终点,用于祭奠的(献贴)花馍,则承载着生者对逝者绵绵不绝的追思与庄重的告慰。可以说,面花以其千姿百态的形式,贯穿了生、长、婚、寿、葬这完整的生命周期礼仪链条,成为人生每个重要时刻的无声见证者和情感表达者。

更为精妙的是,面花在日常生活的细微之处也扮演着构建社会联结的角色。例如:长武地区“牛犊馍”的往来规矩,其形态与互赠的时机,都微妙地维系着亲戚间那份无须言表的深厚情谊;韩城地区的“看忙馍”,则成为农耕时节女儿回娘家表达孝心与关怀的具象化载体,饱含着对父母辛劳的体恤;而陕北地区特有的“子垂馍”,其特殊形态与供奉习俗,则深深寄托着乡民对忠义之士的无上爱戴与世代敬仰。张娜深刻地指出,面花艺术在此已实现了本质的飞跃,它升华为一种承载“人生”哲理的独特艺术形态。它“拴系着人与人往来给予的全部内容”,远非简单的食物交换,而是情感的传递、义务的履行、身份的确认和价值的共享。在传统乡土社会的肌理中,面花正是那份温情脉脉的伦理秩序象征与坚韧的情感纽带,它使得个体生命在“礼”的庄严框架内得以安放,并寻找到自身的归属与存在的深刻意义。人们通过面花,不仅能咀嚼出麦香的滋味,更能品味出生活的千姿百态与生命的厚重底蕴。

二、原始密码:面花作为远古图腾的活态遗存

张娜著作的另一个贡献,在于其穿透了民俗活动纷繁的表象,以历史文化眼光,揭示了陕西面花所承载的、作为中华原始文化基因库“活化石”的意义。她凭借扎实的田野调查、令人信服的文献考证与细致的图像学分析,有力地论证了那些在乡间流传至今、造型生动而质朴的虎、鱼、蛙、龙、凤等面花意象,绝非仅仅是出于审美需求的简单装饰或偶然形态。相反,它们是史前先民图腾崇拜、炽热的生殖信仰以及对宇宙本源朴素认知的顽强遗存,是沉淀在日常生活深处的远古精神符号。 (未完待续)

上一篇:天美艺术街区核心区即将开街亮相

下一篇:马克龙携夫人抵英,妻子无视援手