一本鲜活生动的励志读物——写在韩光长篇传记散文《古沈往事》出版之际

上世纪八十年代中后期,我和范振友、张雷、邢思洁等一批文学青年,与阜阳著名诗人万文义亦师亦友。每年春节后,我们习惯去给万老师拜年。那天,我刚到他院子里,万老师就跟我说,昨天韩光从临泉过来,向他报告了一个好消息:韩光在文化站当了八年临时工,终于云开雾散地熬出了头,硬是凭借发表的作品,破格由农民转为县文化局国家干部。我虽然很少见到韩光,但从万老师那听说过不少他的奋斗故事。

近日,读到韩光刚刚出版的长篇传记散文《古沈往事》,我才明白万老师当年为何不止一次让我们多跟韩光交流学习。韩光笔下流淌的文字,远比我当年从万老师口中听到的故事精彩得多。韩光从泉河湾东北角的小刘庄出发,一路摸爬滚打,从生产队卫生员、文化站临时工,成长为县文联主席、出版多部高质量作品的中国作家协会会员,他的每一步都迈得坚实有力。

有人说,优秀的纪实散文必须拥有清晰而真实的记忆。这部作品的精彩,与韩光大脑中储存的人生路上大量美好记忆密切相关。

“老屋是土垒墙,我床头有一道歪歪斜斜的裂缝,灰黄的土墙仿若古香古色的宣纸,那裂缝恰似一株铁画银钩的干枝梅。我将油灯脖子上的铁丝弯钩,恰好挂上旁逸斜出的‘梅枝’,如梅花骤然绽放。”如此精彩的文字,既形象地写出了当年家庭生活的艰难,又道出了他在困境中不甘现状的乐观心态,为生命中即将迎来的希望之光埋下了伏笔。

“在后面扶犁子的队长喊:‘你看谁的绳子在跳舞呢?’意思是说有人不使劲,致使拉犁的绳子松松垮垮的。队长说得很委婉,但能听出来,这不是表扬的话。我害怕说的是我,就猛地一使劲儿。队长说:‘不要使猛劲,要一挣绠,不松套,犁子才能走得稳。’我感觉队长的每句话,句句都是针对我的。不能在社员心中留下干活滑头的印象,队里就有两个那样的人,干活不出力的被社员说是黄胶泥上地—— 假粪。”读着这些文字,感觉作者好像不是在写他自己,分明写的就是我当年在生产队拉犁子干活的情景。而正是这种“不能在社员心中留下干活滑头的印象”,成为了韩光日后自强不息、大有作为的可贵潜质!

韩光的文字表达具有独具特色的艺术魅力,书中充满泥土气息的鲜活语言比比皆是:“下大雨了,宅基上的水,洼地里的水,小沟里的水,开大会似的争着往这里赶。大塘海纳百川,大‘肚’能容,显示出它的坦荡与豁达。”这样的文字读来,会自然滋生出美妙的感觉,引发共鸣,并在不知不觉中升华思想境界。

《古沈往事》是一部很有思想内涵且引人奋进的励志作品。“那年深秋的一天,我从半夜就起来,与三位妇女一起抱着磨棍在磨道里不停地转,转了一圈又一圈,粉磨推了一套又一套,每套下来每人4 分。当东方发亮时,我已经连续推了4 套,再加上白天上工(早晨 1 分,上下午各 3 分),看守两个饭时的庄稼,晚上看夜,作为半劳力的我一天竟然挣了28 分。”回到生产队务工,作为一个每天拿不到10 分的半劳力,韩光一天居然挣了28 分!这需要多么坚忍的毅力和不畏吃苦的精神!

“阳光炽热烤人,在齐腰深的棉田里没有一丝风,即便戴着口罩和眼镜,仍然抵御不了那刺鼻浓烈的药味,有一次我差点晕倒在棉田里。有时想打退堂鼓,可转念一想,这么点活都干不了,在乡下我还能做什么呢?”

韩光之所以能在众多同时代生产队务工青年中脱颖而出绝非偶然,这与其甘于吃苦的拼搏精神密不可分。韩光的成功再次证明,任何人要想在困境中成功逆袭,必须有超出常人的吃苦精神和硬核斗志!

书中讲述的刮大粪故事,不仅让很多读者回到了那个尘封已久的年代,更是为青少年读者提供了一个如何做人的经典案例。韩光作为生产队刮大粪称重、记账员,“一次刮到外号‘小精人’家厕所时,粪池里说稀不稀,说稠不稠,就好像是稠乎乎的粥。我看旁边的土堆就明白了,他把细土拌进了粪池里,企图增加粪便的重量以多得工分。我最不能容忍这种事情。大粪正常情况下,有一斤是一斤,水分多的,十斤折算为八斤,像这样不稀不稠的‘两开货’,我秉公执法,狠狠地扣了一下,十斤只能算是四斤。”这样的故事告诉人们,做人必须规规矩矩,不能偷奸耍滑,执法要有原则,必须公平公正。

很多童年时代的故事被韩光写得妙趣横生。不到千字的《摔纸卡》一文,韩光用生动的笔触,不仅把众人童年时代玩过的摔纸卡写得活灵活现,还上升到一定的思想高度:“起初,我老是输给他,当一纸篓子把心爱的‘兵将’损伤大半时,严酷的现实逼着我不得不思考寻找战胜‘厚老宝’的良策,我决定以柔克刚,最终以弱胜强。我为此写了一篇作文被老师当成范文念,并评论说这篇作文告诉我们:玩,也应该动脑筋。”

诸如此类的故事在书中俯拾即是,这些故事能勾起中老年读者对往日岁月的回忆,对青少年读者来说,则会产生润物无声、潜移默化的影响。

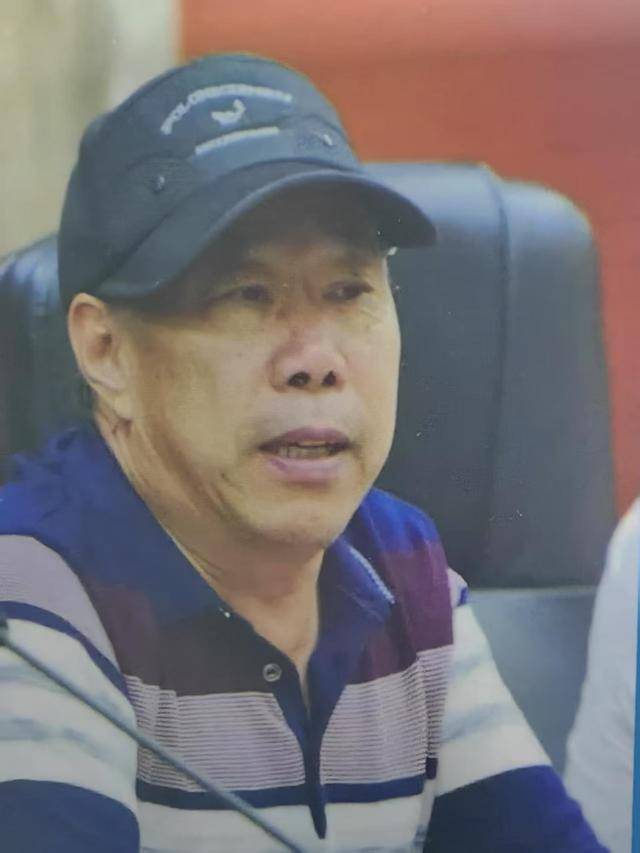

(韩光近照)

韩光像陀螺一样,奋斗之路从未有丝毫停歇。无论是作为生产队务工青年、临时工、文化局干部,还是功成名就的县文联主席,即便在退休后安度晚年的岁月里,他依然笔耕不辍,与时代节拍同频共振,先后出版《吕霞光传》《魏野畴的故事》《艺术家》等十余部作品,其中散文集《野艾蒿》获得安徽首届散文一等奖。韩光每个阶段都活出了可圈可点的出彩之处,本书作为韩光的长篇传记散文,讲述他的人生亲历,不只是对青少年读者,对中老年读者而言,也是一本鲜活的励志教材。

在韩光看来,一个有责任的作家应该讴歌脚下的泥土,感恩养育他的家乡,用精美的文学作品去反哺这块土地。《古沈往事》讲述的故事,大多发生在他家乡临泉县这块生他养他的土地上。韩光是那一代数以万计从乡村一步步努力奋斗走向成功者的缩影,《古沈往事》一书中讲述的所有故事及背景画面,依稀可见自上世纪七十年代开始到这本书出版前中国农村及城市的政治、经济发展影像,对后人研究这个时期的城乡政治、经济、文化脉络可能会有一定的参考价值。如果说韩光的人生经历是一笔可贵的财富,那么伴随《古沈往事》的出版,这笔财富则不仅是他个人和家庭的,而是整个社会的。

韩光人生经历本身就精彩,加之他是个会讲故事的高手,同样的故事经他那个性鲜明的接地气语言表达,读来别有一番味道。打开韩光的《古沈往事》,一串串鲜活有趣的故事真的令人欲罢不能:

韩光高中毕业回乡走到村东头柿树园时为什么极不情愿地遇见了早他两年毕业的刘根叔?眼见就要在农村打一辈子牛腿的韩光,为什么突然间认定参军入伍是跳出农门的唯一希望?眼看凭借写作专长有望穿上军装到部队施展才能时,其参军梦为何戛然而止?这期间发生了一件事让他“一时呆若木鸡,久久站在那里,不知所措”,并为此懊悔了许多年?在韩光笔下那年月能当上生产队的饲养员有哪些不为人知的好处?淘草缸里究竟藏着哪些不为人知的秘密?在茨淮新河工地,轮到改善生活的时候,矮个子老李和大个子老孟为什么都不愿意上锅盛饭,为何必须由司务长亲自上阵?在茨淮新河工地,韩光除了写稿件、出专栏、上广播小有名气,还有哪桩意想不到的事情促成了韩光的火线入党?生产队分来的几十张报纸让韩光如获至宝,他从过期的《人民日报》上看到了哪篇文章,瞬间点燃了其写作激情?韩光作为一个在农村刮大粪、打棉花药、挖河的农民,高考失利后,文化局人秘股长不经意说出的哪句话,犹如一根火柴点燃了他人生路上一盏指路明灯,照亮了一个懵懂青年的人生前程,让他从此如同一尾活泼快乐的小鱼,在清贫的现实与文学的理想之间快乐游弋?作为亦工亦农的文化站员工,韩光参加的哪些活动犹如一把神奇的钥匙,打开了一扇通往古沈历史的大门,对脚下这块土地有了全新的认识与感悟?作为寂寂无名的业余作者,是什么机会让韩光有缘从此结识了以《向阳院故事》享誉文坛的著名作家徐瑛以及在编辑全市文学作品集时发现其精彩诗作的伯乐崔波(此后写出诸多小说、影视剧本至今仍活跃于文坛的知名作家),并从此与知名诗人万文义结下不解之缘?

......

捧读《古沈往事》,会拉直诸多有趣有味的问号,对韩光的励志故事会产生更加直观的深度认知。

新闻链接:韩光创作年表

(根据现有公开信息整理)

一、早期创作与起步(1975-1990)

1975年:开始发表作品,早期主要写诗歌,作品零散发表在《秋实》《清颍》等地方文学刊物上。

1979年:经安徽著名诗人、安徽青年报社李先轶编辑,诗歌《泵房歌声》发表在安徽青年报。

1980年:正式踏上文学创作的道路,不断在地区文化局出版的《秋实》和地区文联编发的《清颍》杂志上发表作品。

1985年:成为国家干部后,创作体裁慢慢扩展到散文、小说等领域,作品开始在《散文》《雨花》《中国文化报》等报刊上出现。

二、创作成熟期(1991-2000)

1991年:第一部诗集《荒村》由西南交通大学出版社出版,这一年加入了安徽省作家协会。

1997年:担任临泉县文联副主席后,创作方向转向纪实文学,陆续发表了《魏野畴的故事》《地下交通韦学斌》《铁骨丹心张兰芝》等作品,挖掘地方上的红色历史人物。

2000年旅法画家《吕霞光传》由中国文联出版社出版。这部着手于1993年的人物传记,花8 年时间才得以完成,全国政协常委廖静文作序,被《文艺报》《安徽日报》等多家媒体介绍推荐,被赞为是一本“能够传世的作品”。

三、多元化创作与重要成果(2001-2010)

2004年:纪实文学《魏野畴的故事》由中央文献出版社出版,这本书以西北革命先驱魏野畴为原型,被列为地方党史学习教育读物。

2008年:小小说集《艺术家》由大众文艺出版社出版,里面收录了多篇写基层人物的作品,其中《68 个和尚与 1 个小偷》入选“改革开放 40 年安徽最具影响力小小说”,还被《小小说选刊》《意林》等20 多种刊物转载。

2009年:加入中国作家协会,同年散文集《野艾蒿》获得首届安徽散文奖一等奖,这部作品通过乡土叙事展现了皖北的风土人情。

四、深耕红色题材与持续创作(2011 - 至今)

2012年:纪实文学《最美乡村教师任影》由安徽文艺出版社出版,记录了乡村教师任影的感人事迹,这一年5 月举行了首发式。

2015年:传记文学《铁骨丹心张兰芝》由安徽人民出版社出版,以革命烈士张兰芝为原型,深入挖掘她的英勇事迹,这本书在同年4 月被作为地方红色文化资料赠送给纪念馆。

2021年:和魏野畴的长孙魏北京合作开始创作《魏野畴传》,用了半年进行深入皖北和陕北等采访,半年完成初稿,2023年进入修改阶段,2025年《魏野畴传》由安徽文艺出版社正式出版。

2023年:《地下交通员韦学彬的故事》(与张世宪)合作,由安徽人民出版社出版,3月举行了首发式,这本书聚焦临泉地区地下交通员韦学彬的抗战事迹。

2025年5月,长篇自传体散文《古沈往事》,18万字,由黄淮数字出版社正式出版发行。

2025年5月,临泉革命先烈人物传记《颍淮英烈张蕴华》,待出版的过程中。

2025年7月,临泉杂技剧《尹燕春传》杀青。

临泉杂技《侯德山传》紧张创作中。

五、创作特点与影响

题材聚焦:韩光的作品主要围绕乡土叙事和红色历史,擅长通过真实人物的故事展现时代的变化,像《吕霞光传》《魏野畴的故事》《地下交通员》等都是如此。

文体多元:涉及诗歌、散文、小说、纪实文学等多种体裁,尤其在传记文学领域有不少成就,被吸收为中国传记文学学会会员,多部作品被纳入地方文化建设成果。

奖项与荣誉:除了《野艾蒿》获得省级奖项,《姜子牙的故事》获得第三届中国民间文艺“山花奖”入围奖,还有部分作品入选中学语文教辅教材。

六、其他信息

社会职务:先后担任临泉县文联副主席、县作家协会主席,姜子牙文化研究会秘书长等职,现在是临泉县作家协会名誉主席,长期为推动地方文学发展出力。

创作理念:强调文学要扎根现实,注重采访和观察,主张“七分采访三分写”,作品既有文学性又有史料价值。

□ 记者 杨益军