当我们拒绝建构一部“伟大”女艺术家的历史

本文为《女性、艺术与社会》(插图第六版)序言。

此篇标题为编者自拟。

当我们通过拒绝建构一部“伟大”女艺术家的正典,来回应“为什么没有伟大的女性艺术家”之问

1768年,英国皇家艺术研究院的创始成员中有两位女性:画家安吉莉卡·考夫曼和玛丽·莫泽。她们都不是英国人的女儿,都活跃在对皇家艺术研究院的成立起到重要作用的男性画家群体中,这无疑为她们加入皇家艺术研究院提供了便利。

考夫曼于1765年被选入罗马著名的圣路加学院,1766年到达伦敦后,她被誉为安东尼·凡·代克的接班人。她是与古典主义的装饰性和浪漫主义风格相关的最重要的画家,很大程度上推动了约翰·约阿希姆·温克尔曼的美学理论在英国的传播,并与苏格兰人加文·汉密尔顿和美国人本杰明·韦斯特一起,推动了新古典主义在英国的普及。莫泽当时的声望可与考夫曼相媲美,她是乔治·莫泽的女儿。乔治·莫泽是一位瑞士珐琅匠,也是皇家艺术研究院的第一任保管人。作为一名受夏洛特王后赞助的当红花卉画家,玛丽·莫泽是仅有的两名被学院录取的花卉画家之一。

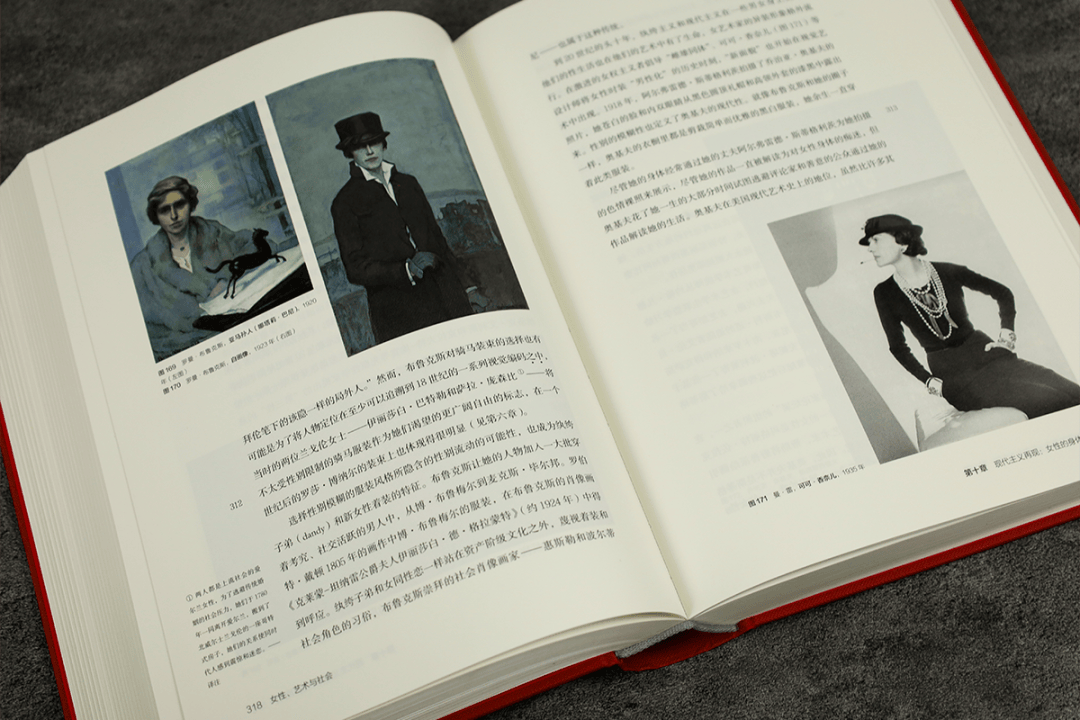

然而,当约翰·佐法尼为颂扬新成立的皇家艺术研究院而创作群像画《皇家艺术研究院的院士们》(1772 年)时,考夫曼和莫泽并没有出现在那些随意围在男模特周围的艺术家之中。画作中正在进行的艺术讨论中,显然没有这两位女院士的一席之地。女性被禁止研究裸体模特,而裸体模特写生是 16 世纪至 19 世纪学院训练和再现的基础。在考夫曼和莫泽之后,英国皇家艺术研究院不再允许女性院士加入,直到 1922 年安妮·路易莎·斯温纳顿成为准院士,1936 年劳拉·奈特被选为正式院士。

在佐法尼的画作中,模特台后的墙上挂着两位女性的半身像,这既体现了学院艺术家的理念,也体现了皇家院士的理念。考夫曼和莫泽成为艺术的客体,而不是艺术的创作者。她们的地位就像浅浮雕和石膏模型一样,是男性艺术家们沉思和寻找灵感的对象。她们成为再现物,这个术语如今不仅仅指绘画和雕塑,还指从流行文化、媒体、摄影以及所谓美术中提取的广泛意象。

佐法尼的画和其他许多艺术作品一样,符合广泛持有的文化假设,将女性的利益归入男性的利益之中,并认为女性获得教育和公共生活的途径与大众普遍认为(尽管往往是错误的)女性“天生”具有的角色和能力相关联。这幅画的构图和人物分组强化了人们对艺术和艺术史的假设,而这些假设并非 18 世纪的英国独有:艺术家是男性且是白人;艺术是习得的话语;艺术主题和风格的来源是古典过去;在通常通过“古典大师”和“杰作”来追溯的这种历史中,女性是再现的客体,而不是艺术的创作者。

约翰·佐法尼,皇家艺术研究院的院士们(局部),1772 年

佐法尼画作中惊人的矛盾之处在于男性和女性在艺术史中的不同定位,也指出了女权主义艺术史的中心焦点之一:通常被认为相互排斥的类别—比如“女性”和“艺术”—如何能够相互交叉的问题。在 20世纪 70 年代早期,女权主义艺术家、评论家和历史学家开始质问女性为何被明显系统地排除在主流艺术之外。他们对英雄式艺术的男权主义历史价值观提出挑战,而这种艺术恰好由男性创作,并有力地将女性的形象转变为被占有和消费的形象。

以 20 世纪 60 年代末的民权和反战运动为蓝本,当代女权主义艺术运动强调政治行动主义、团体合作,以及以女性个人和集体经历为中心的艺术实践。女权主义艺术史学家和评论家探索了艺术史制度和话语如何塑造了不断将女性艺术家的地位置于男性之下的机制。他们在性别、文化和创造力之关系的讨论背景下,研究女性作为艺术家的生活。

为什么以往的艺术史学家选择忽视几乎所有女性艺术家的作品?是因为成功的女性艺术家格外特殊(也许到了离经叛道的地步),还是她们仅仅是冰山一角,被淹没在要求女性生育而非创作艺术,并将其活动限制在家庭而不是公共领域的社会中?女性艺术家是否应该并且能够主张“本质的”性别差异,并将其与某些类型的意象联系起来?创作过程及其结果是否可以被视为中性或无性别的?最后,对于女性来说,“工艺”和“美术”传统之间的关系是什么?

早期的女权主义分析把新的注意力集中在杰出女性艺术家的作品,以及女性在家庭和实用创作中的不平等传统上。这些分析还揭示了女性的作品与创造力和高雅文化的负相关关系。女权主义分析指出,西方思想的二元对立—男人/女人、自然/文化、分析/直觉—在艺术史中被复制,并被用来强化性别差异,将其作为审美评价的基础。与“女性特质”相关的品质,如“装饰性”“可爱”“微型”“感伤”“业余”等,提供了一套衡量“高雅艺术”的负面特征。

20 世纪 70 年代,美国女权主义表现为对女性身体和女性经验的普遍赞美态度,既颂扬个人化的艺术创作方法,也颂扬合作型的艺术创作。一些艺术家和评论家探索了“女性意象”的概念,将其作为一种再现女性身体的积极方式,将女性身体从被建构为男性欲望的被动客体中解放出来。另一些艺术家和评论家则对现有的创作和再现的等级制度提出挑战。希望重新找回女性的历史,并让女性在文化生产的历史中重新占有一席之地,带来对女性创造力的重要关注。

艺术史关注的是对艺术作品的分析,而性别差异已被证明体现在其研究对象,以及解释并讨论它们的术语中。如果正如丽莎·提克纳等人论证的,意义的产生与权力的产生不可分割,“那么,女权主义(一种针对权力关系的政治意识形态)和艺术史(或任何生产知识的话语)之间的联系,比人们普遍认为的要紧密得多”。早期女权主义研究挑战了艺术史所构建的人类创作的类别,以及把个体(男性)艺术家当作英雄的崇拜。这些研究提出了重要的问题,即文化对象是在哪些类别中被组织起来的。

一些女权主义艺术史学家开始质疑关于女性艺术家的非历史写作,这些写作将性别而不是阶级、种族和历史背景作为女性之间更紧密的纽带。另一些女权主义艺术史学家则认为,许多女性艺术家孤立地从事创作,她们被排除在历史学家所策划的西方艺术进程的主要运动之外,这是将她们重新纳入传统意义中的艺术史时不可逾越的障碍。重新评价女性艺术家作品的尝试,以及重新评估她们工作时的实际历史情况的尝试,一次又一次地与传统艺术史的基本构造—由男性构建、为男性服务—发生冲突:将艺术,与委托或购买艺术作品的个人和团体的财富、权力和特权相联系。

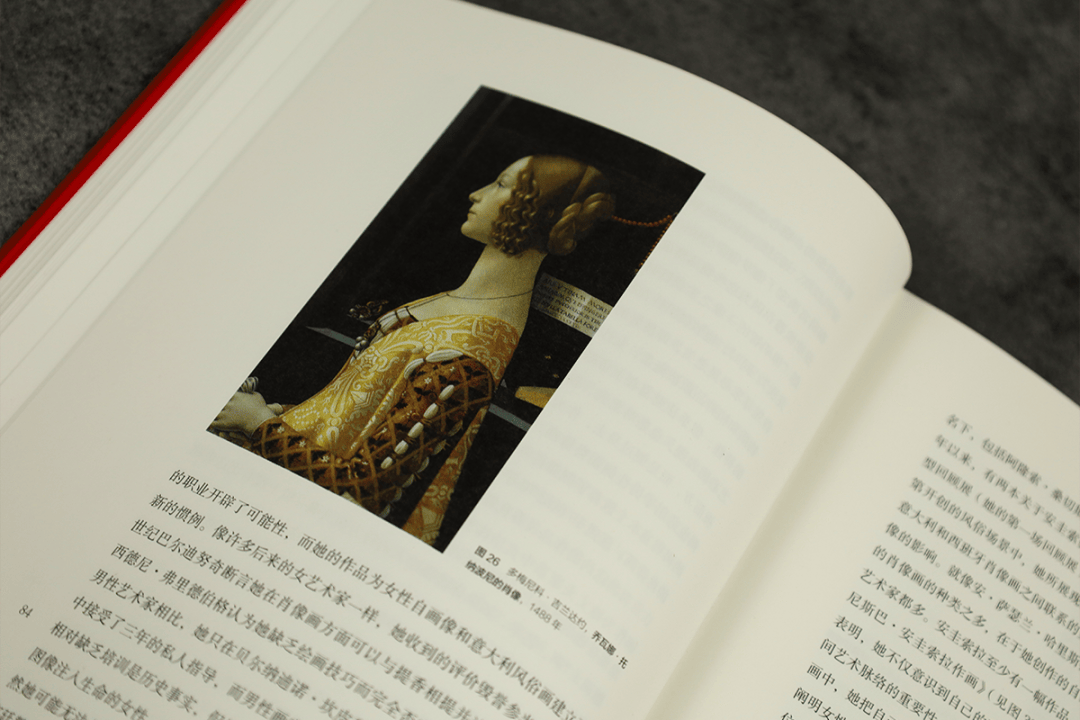

女权主义写作关注艺术中的女性,经过20多年的发展,在中世纪到20世纪之间的西方艺术史中仍然只有相对较少的作品可以在一定程度上被确定为特定的女性艺术家所作。每当画家索福尼斯巴·安圭索拉、阿尔泰米西娅·真蒂莱斯基和朱迪斯·莱斯特被纳入正典时,她们都被强行归入由男性天才的传统概念所定义的语言范畴,并被孤立为例外。例如:《索福尼斯巴·安圭索拉:文艺复兴时期第一位伟大的女性艺术家》(1992 年)、《阿尔泰米西娅·真蒂莱斯基:意大利巴洛克艺术中的女性英雄》(1989 年),以及《朱迪斯·莱斯特:一位荷兰大师和她的世界》(1993 年)。

然而,“伟大”“英雄”和“大师”这些用语让我们回到了由男性创造力所定义的原创性、意图性和超越性的概念。由于被排除在将“伟大”视为男性特权的艺术传承模式之外,也往往被隔离在艺术理论中心和教师角色之外,女性很少能直接将她们的才华和经验传给后代。“女性艺术家”这个类别仍然是不稳固的,它的含义只有在与男性主导的艺术和女性气质范式相联系的情况下才能被确定。

无论我们选择什么样的理论模型或方法论来研究“女性艺术家”的棘手地位,都会遇到艰难的问题。对于许多女性艺术家来说,与作品的归属、作者身份和作品数量的确定、作品的尺寸和意义有关的问题仍然没有得到解决。女性试图兼顾家庭责任和艺术创作,与同时代男性相比,她们的作品数量往往较少,而且尺寸较小。然而,艺术史仍然偏爱惊人产出和巨大尺寸或宏大概念的作品,而不是女性艺术家选择性的产出和小尺寸作品。最后,事实证明,对女性艺术的历史性和批判性评价,与定义她们在西方文化中地位的意识形态密不可分。

女权主义艺术与批评从一开始就面临内在的矛盾。有色人种女权主义者和女同性恋女权主义者挑战试图包容一切的“女性意象”或女性经验的界定尝试,他们认为,这种尝试将女性身份缩小为一个普遍化的类别,即实际上只囊括了异性恋、白人和中产阶级。此外,人们希望看到女性作品在现有的高雅艺术话语中被展出、讨论、出版和保存,但这往往与批判和解构这些话语以揭露基于统治和差异体系的意识形态假设的需要相冲突。

作为试图解决这些问题和矛盾的一部分,在学术机构内工作的女权主义学者们转向结构主义、精神分析、符号学和文化研究的理论模型,这些模型挑战自文艺复兴以来主导艺术和人文科学研究的统一、理性和自治的人文主义概念。他们还强调,由于无法确定男性和女性的“真正”本质,能确定的只有性别(理解为男性和女性之间由社会建构并在特定历史条件下形成的差异)的再现。格里塞尔达·波洛克认为:“女权主义意味着一系列立场,而不是一种本质;一种批判性的实践,而不是一种教条;一种动态和自我批评式的反应和干预,而不是一个平台。这是悖论的不稳定产物。女权主义分析看起来是以女性的名义说话,却永远在解构围绕着政治而组织起来的这个术语本身。”

让波洛克得以坚称“女性”地位不稳定性的文献,包括费尔迪南·德·索绪尔和埃米尔·本维尼斯特的结构语言学、卡尔·马克思和路易·阿尔都塞的马克思主义分析、西格蒙德·弗洛伊德和雅克·拉康的精神分析理论、米歇尔·福柯的话语和权力理论、雷蒙德·威廉斯和斯图尔特·霍尔对文化和社会的分析,以及雅克·德里达对形而上学的批判。所有形式的后结构主义都假定意义是在语言中构成的,而不是说话主体的必然表达,也不存在任何生物学决定的“本质上”男性化或女性化的情感和心理特征。后结构主义文本揭示了语言在延迟意义和构建主体性方面的作用,这种主体性是不固定的,是通过经济、文化和政治等一系列力量不断相互影响的。

这些文本破坏了长期以来的观点,即作家或艺术家是独特的个体,创造的是神圣的图像(如米开朗基罗为西斯廷礼拜堂创作的湿壁画中,上帝向亚当伸手,这将父与子的意象紧密联系在一起),艺术作品可简化为单一的“真正”意义。而且,最重要的是,这些文本已经证明父权制是如何通过男性控制观看女性的权力来构建的。因此,对艺术家与作品之间关系的新态度开始出现,其中许多态度对女权主义分析有重要的启示。现在,艺术意图可以被更清楚地看作是构成艺术作品(无论是文学文本、绘画还是雕塑)的许多常常重叠的支线之一,其他支线包括意识形态、经济、社会、政治。

一个结果是许多女权主义艺术史学家对艺术史本身的看法发生了变化。作为一门学科,艺术史对文化艺术品进行分类,将某些创作形式置于其他形式之上,并不断将注意力转向某些类型的物品和创作它们的个人身上。艺术史分析的术语既不“中立”,也不“普遍”。相反,它们强化人们广泛持有的社会价值观和信念,并影响从教学、出版到买卖艺术品等各类活动。

意义和权力之间的联系,以及随之而来的性别和文化差异,确保并巩固了组成西方文化的支配和从属关系。从米歇尔·福柯和斯图尔特·霍尔,到康奈尔·韦斯特和贝尔·胡克斯,近来思想家们一直关注这个问题。福柯对权力如何行使的分析—不是通过公开的胁迫,而是通过投资特定制度和话语以及它们所产生的知识形式—提出许多关于视觉文化作为一种定义和规范式实践的功能,以及女性在历史中的地位的问题。他在《知识考古学》(1972 年)中对“总体”和“一般”历史的区分,似乎适用于女权主义困境的表述,即制定一种回应女性具体经验的历史,而不是假设一个存在于主流文化之外的专属女性的平行历史。

欧洲(尤其是法国)的精神分析著作把注意力集中在女性身上,认为她们不是文化的生产者,而是男性特权和权力的能指。雅克·拉康对弗洛伊德的重新解读,强调无意识的语言结构和主体性的习得(在个人成为说话的主体时)成为语言、法律、社会进程和制度的象征秩序。拉康及其追随者的著作一直关注主体是如何在语言中被建构并延伸到如何在再现中被建构的精神分析解释。拉康赋予女性的位置是一种“他者”的缺席。阴茎在父权社会中象征着阳具崇拜的力量,并为男童提供了言说的地位。缺少了阴茎,女性也就无法接触到构建语言和意义的象征秩序。在拉康看来,女性注定是“被说”的,而不是主动说话的。这种与语言和权力相关的他者地位,对希望获得说话的主体角色而非接收话语的客体角色的女性艺术家提出了严峻的挑战。

然而,拉康的观点对希望厘清女性在主流话语中的定位的女权主义者非常重要,并为一些当代女性艺术家的作品提供了理论基础。本书最后一章将讨论其中几位艺术家。此外,例如,露西·伊利格瑞、埃莱娜·西苏和朱莉娅·克里斯蒂娃等人撰写的以精神分析为导向的作品,分别从截然不同的角度提出了女性的“他者”问题。

由于这些和其他理论的发展,许多最近的学术写作已经将注意力从“艺术”和“艺术家”的范畴转移到更广泛的问题上,包括种族、民族、性取向以及性别。在西方文化的主导范式中,构成“他者”的不仅仅是生理上的差异。女同性恋女权主义艺术家哈莫尼·哈蒙德这样总结此动态:“我把艺术创作,尤其是那些来自主流边缘的创作,看作是抵抗的场域,是打断和干预那些不断把我排除在外的历史和文化领域的方式,是在边界上聚集的力量。因为占主导地位的霸权立场一直在压制性别和种族差异,同时也压制了基于性取向的差异。”

酷儿理论和文化研究的特点都是对那些将差异排除在艺术、文化和历史辩论之外的力量进行彻底反思。和女权主义一样,两者都将理论和实践相结合,以创造新的语言,打破学科界限,将权威去中心化,并制定重申能动性、权力和斗争之间关系的策略。两者都将再现视为促成非殖民化和多样性的斗争场域,两者都涉及性别歧视和种族主义的问题。“全面拒绝被统治,这一强烈意愿是进步的文化革命的起点。”评论家贝尔·胡克斯写道。

文化理论、文化政治和文化行动主义对当代女权主义有很大启发。越来越多的文献关注性别、阶级、种族、民族和性取向的构建和交叉,这有助于将女性的历史生产与最近的理论发展逐步整合起来。因此,女性艺术家与生产和再现的主要模式之间的关系得到了重新检视。女性欲望和性快感的问题,以及女性作为神话和历史特殊意义的地位,现在开始被探索,同样,不完全依赖于女性作为视觉奇观的定位而对女性快感进行定义也得到探索。

本书旨在对女性参与视觉艺术的历史提供一般性的介绍,讨论选择在绘画、雕塑或相关媒介中从事专业工作的女性,以及塑造女性创作和再现的意识形态。本书还试图寻求可能丰富女性艺术家历史研究的主要问题和新的研究方向,并总结到目前为止已经完成的研究。关注作为艺术生产者的女性与再现中的女性之间的交集,有助于阐明在特定历史时刻构建和归化女性和女性特质的观点的话语。也正是在生产和再现的交叉中,我们才能最清楚地意识到什么是没有被再现或说出来的,才能注意到哪些疏漏和沉默揭示了文化意识形态的力量。

艺术史作为一门学科的局限性已经被许多女权主义艺术史学家阐明。然而,女权主义艺术史研究发展了近 20 年后,很明显,女性历史生产的关键问题仍然没有得到解决。虽然许多女性艺术家拒绝女权主义,还有一些女性艺术家的创作媒介超出了绘画和雕塑,但没有人可以在历史之外创作。

尽管我意识到,既要避免提出另一种“伟大”女艺术家的正典,又要避免基于我们许多人已经不信任的假设和价值观的“她的历史”(herstory),组织这样一本书是很困难的。我们必须牢记一个事实:正是艺术史学科本身以特定的方式构建了我们对女性贡献的了解。作为一名女权主义艺术史学家,我仍然对“天才”和“英雄”等概念持强烈批判态度。然而与此同时,选择在既定的历史框架内讨论女性作品,并坚持纵览的形式,只是因为这种方法能够为大多数大学生提供对西方艺术史的初步介绍。我意识到,在我所呈现的这段复杂的历史道路上,我必定会优待某些女性艺术家和作品。

鉴于女性在视觉艺术领域的活动范围非常广泛,限制本研究的范围是有必要的。我把重点放在绘画和雕塑上,因为对女性艺术家来说,生产和再现的问题在这两个领域最常发生冲突。我没有试图对我们现在所知的所有女性艺术家进行包罗一切的纵览,而是围绕一系列特定历史境况来组织本书,这些境况让女性得以在再现、赞助和意识形态等问题上协调新的关系。

作为介绍,本书既没有提供女性艺术家的新生平事迹,也没有新的档案资料,而是完全依赖于他人的研究,并主要寻求“重构”艺术中的女权主义研究提出的许多问题。资料来源已在书末的参考书目中注明。

在这一研究面临的诸多问题中,有一个问题是如何“称呼”女性艺术家。尽管许多学者选择用她们的名字而不是父姓来称呼,但只称呼其名这种亲近的做法也被用来贬低女性艺术家之于她们同时代男性的关系。因此,我采用了历史上比较常见的称呼形式,即用父姓称呼。艺术家女儿的父亲是用全名来称呼的,女儿则多以姓氏来称呼。例如,真蒂莱斯基指的是阿尔泰米西娅·真蒂莱斯基,她的父亲则被称为奥拉齐奥·真蒂莱斯基。称呼的问题只是与女性和语言有关的一系列复杂问题中的第一个,这些问题将在关于艺术史写作和女性艺术家的介绍章节中详细探讨。

豆瓣|纳福艺术研究

小红书|纳福艺术研究所

微博|后浪艺术