老人捐出李唐后主仅存真迹,专家:赝品!警方介入,牵出两桩命案

当今中国的艺术品市场,尤其是那些具备文物价值的古画,已然变得非常火爆,价格飙升,异常疯狂。大量文物商人涌入这个市场,激烈竞争,然而伴随着的却是诸多的阴谋与陷阱,血腥与死亡也悄然而至……

《自在观音像》原本应当被珍藏在博物馆的展览中,但没想到它却出现在了西南某市公安局刑侦一队的办公桌上。而这幅画被发现已经被掉包,成了一幅假画。那时是1995年11月7日。

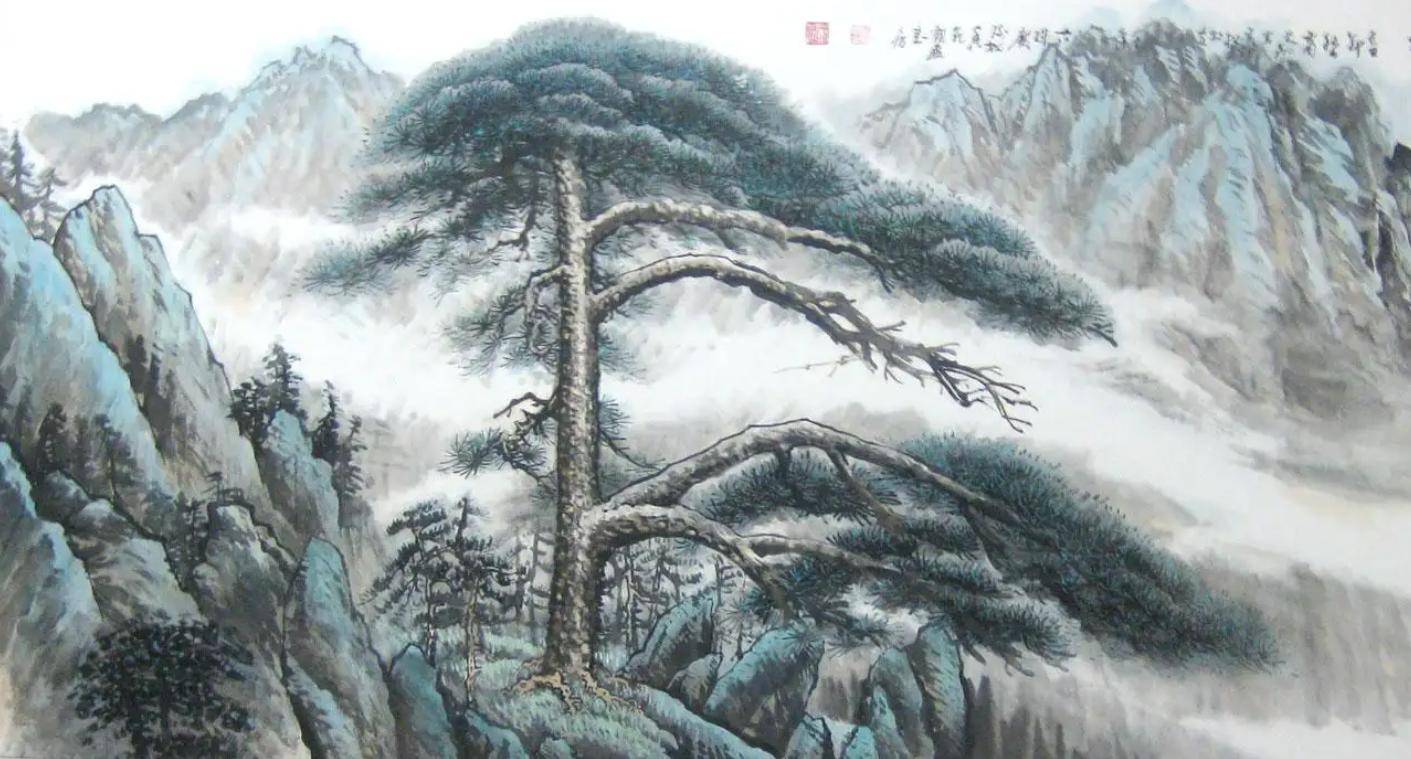

李煜,南唐末代皇帝,史称后主,留下了一首脍炙人口的《虞美人》:“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流!”这首词让无数文人墨客为之倾倒,也使得李煜的光辉才情几乎盖住了他在其他艺术上的才华。

事实上,李煜的艺术才华远不止于词。他不仅擅长写词,还在书法和绘画上有着卓越的成就。根据《宣和画谱》以及其它相关史料的记载,北宋时期留下了李煜的9幅真迹,其中就包括《自在观音像》、 《风云龙虎图》、《秋枝披霜图》等等。但由于战乱不断,这些艺术珍品几乎都已消失踪迹,或许已经湮没在历史的尘埃中,或许无声无息地消逝在民间,究竟存毁如何,已成谜团。

民间流传着这样一个故事:当年南唐被宋朝灭亡后,李煜的众多文官纷纷四散逃亡。李煜的一位纸务官李六如独自逃亡,历经艰难终于来到了四川。与此同时,一些忠心的官员则前往金陵附近的清凉山广慧寺剃发为僧。那些古玩、书画也被带入寺中,包含了《自在观音像》这幅画。

多年后,宋朝为了编纂《宣和画谱》,广泛征集历代帝王书画。此时,广慧寺所藏的李煜真迹,仅剩下这幅《自在观音像》,成为了寺中的镇山之宝。然而,命运弄人,面对皇命如山,寺中的住持请来京城的画家,临摹了一幅《自在观音像》,准备献给皇帝,而李煜的真迹则被秘藏。于是,世间便有了真假两幅《自在观音像》。

这幅真迹被送入宫中,宋徽宗赵佶见之爱不释手,甚至在画上题诗一首,使用了他的瘦金体书写。靖康二年(1126年)金兵南下,画作再次被带回广慧寺。南宋乾道六年(1170年),陆游在担任夔州通判期间,曾在广慧寺与慧玄禅师告别,禅师感受到国家的风雨飘摇,于是取出了《自在观音像》真迹,并叮嘱陆游带至四川妥善保存。

这幅画被陆游带到了蜀中,后来成为了圆通寺的藏品。寺内住持悟能禅师精通医术,与李六如的后代有着深厚的关系。于是,《自在观音像》被李家视作祖传宝物,代代相传,成为家族的瑰宝,绝不轻易示人。

到了1994年,李六如的后代李贡先生在海外讲学期间,参观了一家私人博物馆,深受触动,回国后他写信给报社,表达了他对祖国文物保护的忧虑。他表示愿意将李煜的真迹《自在观音像》捐赠给国家,引发了广泛关注。

李老的这一声明迅速引起了国内外文物界的关注,而在文物市场的热潮中,李老也成了许多收藏家和画商争相追逐的对象。李老深感文物的流失可能给国家带来不良后果,于是与家人商议,决定将《自在观音像》捐献给故乡的“澄心堂”博物馆,这是为了纪念李六如和他所创办的澄心堂纸。

家乡的人民欣喜若狂,立刻完成了相关交接手续,并安排专车将画作运送到博物馆。11月1日,恰逢“澄心堂”建馆十周年,《自在观音像》便在当天展出。然而,鉴赏界的专家们对画作进行仔细鉴定时,震惊地发现这竟然是一幅假画!

专家们进一步对题款和书法进行了考证,虽然这幅画的题款与李煜的风格相符,但画作上的瘦金体字却显得死板缺乏生气,明显是仿制之作。最终,经过反复比对与技术鉴定,专家们确认这幅画是近代或当代的赝品。

李老坚信这幅画曾是李煜的真迹,多年来未曾示人,但如今却成了假画,这背后必定有隐情。于是,公安部门成立专案组,开始进行调查。

突破口来源于画作本身——作为李煜的孤品,赝品如何能找到蓝本呢?警方来到了李老家中,经过一番追问与调查,李老泪如雨下,回忆起了与画作接触的那几位老朋友。经过逐一排查,这些人均未与画作产生直接关联。

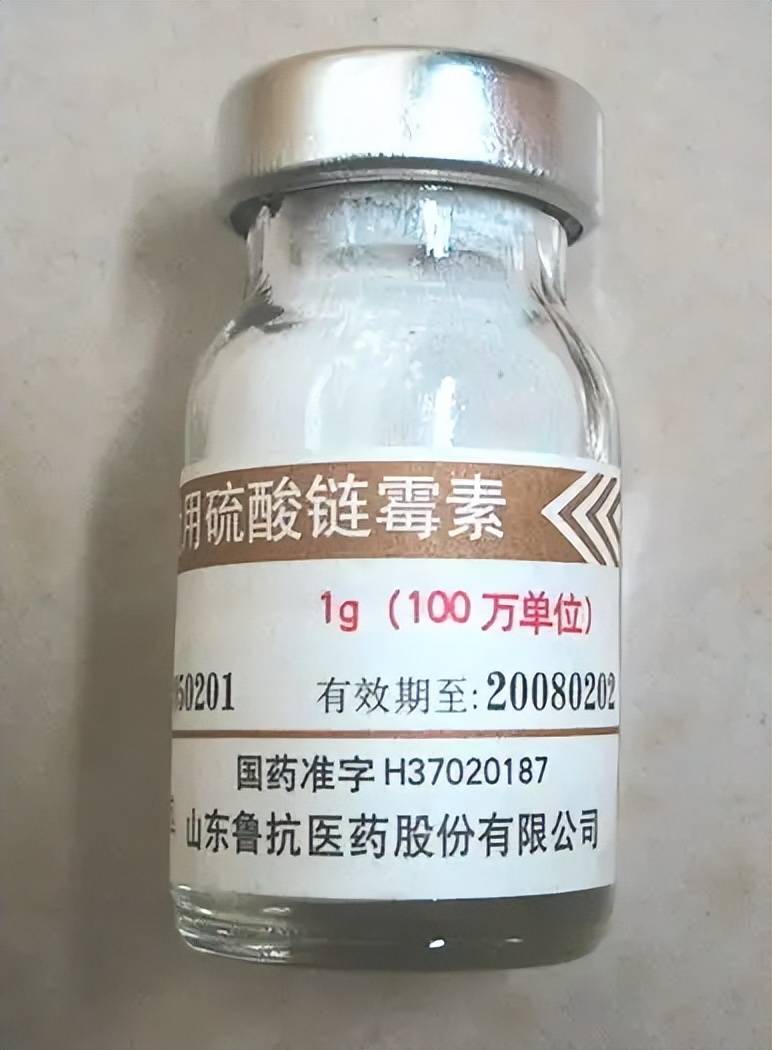

在进一步调查过程中,李老终于想到了一个可能的线索——他的女儿李修竹和女婿司马林,虽然他们没有直接接触过画作,但在当时的情况下,或许他们有条件做手脚。警方前往医院进行调查,发现李修竹因青霉素过敏突然去世,而她的丈夫司马林的行为异常。进一步追查发现,死者的治疗中使用了链霉素,而该药物本应被严格限制使用。

警方逐渐揭开了一个错综复杂的谜团,最终锁定了阮雨文,一个曾从事非法交易的女人,和背后的一名文物贩子。她们利用司马林的软弱与可操作性,通过精心设计的计划,将《自在观音像》偷运出国,并用一幅复制品替代真迹。

随着案件的深入调查,警方还发现了与此案相关的许多重要证据,最终揭开了这一涉及古画赝品的阴谋。通过一系列细致的侦查,真相浮出水面,而《自在观音像》的背后,藏着的复杂故事逐渐展现出来。