从梅瓶到天球瓶:了解瓷器的多样美

千年窑火淬炼,方寸瓶身藏尽东方美学密码。瓷瓶,这一凝结着匠人心血与智慧的器物,从泥土中诞生,在烈焰中重生,以万千姿态诉说着岁月的故事。

今天让我们来看看瓷瓶的类型有哪些:

1梅瓶:梅瓶是中国传统瓷器器型,最早出现在唐代,宋辽时期较为流行;宋代器体一般高且偏瘦,肩部向下斜,足部长而接近玉直线,底部比较小,器体的最小直径在肩部之上至口下部,处理手法多样;元代继承了宋代梅瓶的形制,只是肩部更加丰满;明代肩部铰丰,颈部肥硕。口部圆浑厚实,没有明显的线角转折,肩部向上抬起,线条饱满而有力,腹部之下呈垂直状,有的微向里收,在足部的结束部分,稍向外撇。梅瓶最初是最实用的器物,主要用途是储酒。

2.转心瓶:转心瓶是中国陶瓷艺术的珍品,属于清代创制的一种瓶式。这类瓶由内瓶、外瓶、底座分别烧制组成。外瓶一般镂空,内瓶上部为外露的瓶口,瓶身似筒形,上绘各种纹样。内瓶可以转动,转动内瓶时,通过外瓶的镂孔可以看见不同画面,犹如走马灯。

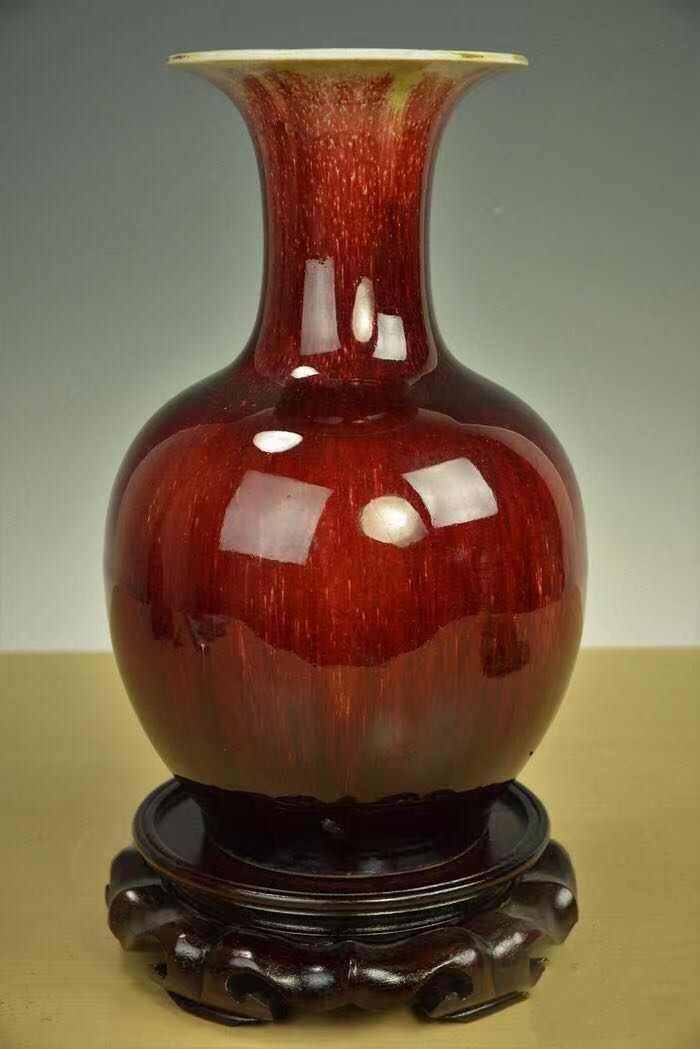

3.天球瓶:天球瓶是受西亚文化的影响,创烧于明代景德镇的一种瓷器类型。瓶形为小口、直颈、丰肩、假圈足、砂底微凹,因其圆球腹硕大,仿佛从天而降,故取名天球瓶。始创于明朝永乐年间,流行于明宣德年间,多为青花材质,胎骨厚重,敛口短颈,上阔下敛,腹大而扁;到了清代则瓶颈稍长、腹较圆,康熙时为平砂底。雍正时为直口微撇,腹扁圆。乾隆时直口较粗,圆腹,假圈足,部分为釉底。

4.蒜头瓶:这是一种造型独特的瓷器,始于战国晚期,流行于秦汉,最初有铜制与陶瓷制的区别。瓶口呈蒜头型,由多个蒜瓣状凸起组成,早期口部蒜瓣较为圆润、饱满,随着时代发展,变得更加规整、精致。长颈、圆腹,腹部较为圆润饱满,为瓶身主要部分,不同时期腹部大小、弧度略有不同,多为圈足,稳固瓶身,足底平整,足墙厚度和高度在不同时期也有不同的变化。

5.抱月瓶:抱月瓶也称为宝月瓶,是明清非常流行的一种瓷器。通常为小口、直颈、颈侧有双耳,瓶腹呈圆月式扁腹,底足较小。也有葫芦形器口或蒜头口的变体,颈部至肩部常设有绶带式双耳,整体形如抱月。它的扁圆腹部象征着“圆满”“和谐”,寄托了人们对团圆、平安的祈愿。

6.葫芦瓶:此瓶由南宋后期龙泉窑创制,宋以后开始流行,明清时代达到鼎盛。小口、短颈,瓶体由两截粘合而成,形似葫芦。葫芦瓶变化多样,从元代起出现八方葫芦瓶、上圆下方葫芦瓶、扁腹葫芦等;明清有方形、圆形、多棱形等,康熙时有三节或四节式葫芦瓶,雍正后有一葫芦瓶。

7.琮式瓶:它是仿照新石器时代良渚文化的玉琮外形变化而成,宋代盛行仿古之风,促使了琮式瓶的出现。此瓶圆口、短颈、方柱形长直腹,圈足,口足大小相近,器身四面通常装饰有凸出的短横线,内圆外方,象征天圆地方。

瓷器,不仅是泥土与火焰淬炼的艺术结晶,更是一部立体的文明史书。从梅瓶的清雅风骨到转心瓶的精巧,从天球瓶的雄浑大气到琮式瓶的古朴哲思,每一种器型都镶刻着时代的审美烙印,承载着匠人的智慧巧思,更折射出中华民族对生活美学的永恒追求。

藏品有要鉴定与变现的可以私信联系!