张仲景为什么没有传记

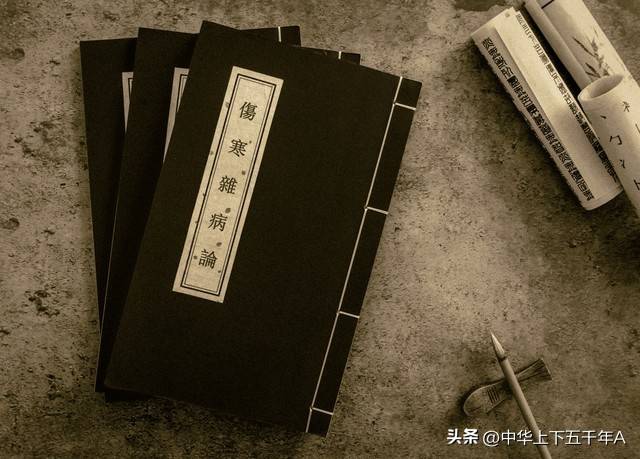

张仲景是中医经典名著《伤寒杂病论》的作者,后人尊称他为“医圣”。然而,很多人对于张仲景的历史地位和真实性产生了疑问,尤其是《三国志》当中为何没有对他做专门传记。甚至有人怀疑,张仲景是否真有其人。实际上,这种疑问的根源,主要在于张仲景生前并未广为人知,他仅仅是在默默地编写医学著作,而没有显赫的名气或广为流传的弟子。直到许多岁月之后,人们逐渐意识到《伤寒杂病论》的价值,才开始祭祀张仲景,肯定他的历史地位。

对于张仲景的真实性,唐代甘伯宗在《名医录》中留下了这样的一段记载:“张仲景,南阳人,名机,仲景乃其字一也,举孝廉,官至长沙太守。”然而,史学研究表明,东汉末年的长沙太守中并没有叫张仲景或张机的人,反而出现了两位姓张的太守,一个是张羡,另一个是张怿。因此,关于张仲景是否曾任长沙太守的说法,存有疑问。历史学家对于古籍的考证非常严谨,地方官员的名字错误是极为少见的,尤其是如此显赫的职位。加之,《三国志》和《后汉书》均未提及张仲景的传记,使得关于张仲景是否真实存在的问题,更加引起了人们的讨论。

尽管如此,怀疑张仲景在历史上并未存在的看法显然是站不住脚的。西晋时期的太医王叔和在其医学著作《脉经》中明确提到过张仲景:“夫医药为用,性命所系。和鹊至妙,犹或加思;仲景明审,亦候形证,一毫有疑,则考校以求验。”此外,西晋的另一位学者,皇甫谧在《甲乙经》中也有类似记载,明确指出“汉有华佗、张仲景。”这两位人物都是西晋时期的名人,他们的记载可信度极高。因此,张仲景在历史上真实存在是毋庸置疑的。

在《甲乙经》中,还有一则与张仲景相关的故事。当时,王粲的儿子王仲宣年约二十多岁,张仲景见到他后说:“君有病,四十当眉落,眉落半年而死。令服五石汤可免。”王仲宣不信,认为张仲景的话不合常理,于是服药不久后就停止了。三天后,张仲景问他是否已经服药,王仲宣答曰:“已服。”张仲景听后说道:“你的面色并没有因为服药而有所改变,君何以如此轻视自己的性命?”然而,二十年后,王仲宣果然如张仲景所言,眉毛掉落,并且在一年半后去世。这一事例虽然奇特,但从历史记载来看,确实反映了张仲景医术的高超与精准。

那么,为什么张仲景的《伤寒杂病论》在当时并未广泛传播,反而在战乱中散失呢?这一现象值得深思。可以推测,张仲景在当时的名声并不显赫,所写的医学书籍未能得到足够的重视,加之他当时并没有显著的弟子来传承这些医学知识,可能使得这部书籍在战乱中遗失。再者,战乱对书籍的传播造成了极大的破坏,也不排除当时其他医学流派的影响。

有学者认为,王叔和有可能是张仲景晚年的弟子。尽管王叔和当时年仅14至18岁,名声也未显赫,但他后来成为了太医令,拥有了足够的能力去传承张仲景的学术。也正是在王叔和的努力下,《伤寒论》才得以重新流传于世,成为后世医家的宝贵财富。然而,《伤寒杂病论》并没有完全流传下来,一部分内容依然下落不明。

数百年后,宋仁宗时期,翰林学士王洙在翰林院书库里偶然发现了一本破损的古书,书名为《金匮玉函要略方论》。王洙细心比对了其中的内容,发现与《伤寒论》十分相似,于是推测这本书极有可能是张仲景的遗作,并将其中的一部分内容整理并命名为《金匮要略》,最终将这些宝贵的医学文献传承给了后世。

综上所述,张仲景作为历史人物毫无疑问是真实存在的。尽管关于他是否曾担任长沙太守的记载存在争议,但他无可否认地写下了不朽之作《伤寒杂病论》。直到他去世多年后,人们才逐渐发现这本书的巨大价值,使其成为中医学的经典之一。