单色釉瓷器鉴定方法和真品特点供参考!

单色釉瓷器鉴定方法和真品特点供参考!

单色釉瓷器不浮、不嚣、不靡、不媚,与彩釉瓷器相比,浑然天成、素雅淡净,是公认的陶瓷制品中的“大家闺秀”

单色釉,也称“一色釉”“纯色釉”或“一道釉”。由于瓷釉内含不同化学成分,瓷器烧成后就呈现出不同的单一色泽,如青釉、红釉、黄釉、黑釉、绿釉、蓝釉和白釉等。单色釉瓷器虽然颜色单一,但在某种程度上却是对“美到极致是自然”这一境界的经典诠释。

中国瓷器的釉彩始于单色釉。但是在唐代以前,单色釉的烧制工艺一般。到了宋代,单色釉的创烧已经蔚为大观,进入了蓬勃发展的时期。这期间,宋代河南禹县烧制出的“钧红”是中国最早出现的铜红釉瓷。

单色釉在宋代进入了蓬勃发展期,于明代得到进一步发展,清代继承和发展了明代单色釉瓷器制作工艺,达到了鼎盛时期。而在清三代官窑单色釉瓷器中,康熙的豇豆红、郎窑红尤为令世人瞩目,因烧制难度大又专限于供宫迁御用,流传下来的极为稀少而珍贵;雍正时期的作品造型娟秀、胎釉精细著称于世,以纯粹的艺术品位取胜;乾隆时期的作品则相对在装饰技艺上更为丰富多彩。

所以,对单色釉瓷器的鉴与赏也需要一种高境界。打个比方,你会看明清青花、五彩、粉彩、斗彩、珐琅彩等彩瓷,但你未必能看得懂单色釉瓷器。几个收藏瓷器的朋友,看青花瓷和彩瓷贼准,一般不会看错,可就是不敢碰单色釉瓷,他们收藏的基本上是青花瓷和彩瓷,很少有单色釉瓷,就是有也是傻开门的普品,一些汉唐宋元时期的大路货。旧器如新的精品根本看不到。为此小编今天跟大家主要分享单色釉的市场价值及其鉴定

一、市场价值

1、收藏角度来看

单色釉因更符合西方现代的审美需求而备受海外藏家喜爱,早期单色釉的拍卖主要集中在我国香港地区,但随着内地经济的崛起,藏家的购买力逐渐提升及审美趣味愈加成熟,收藏单色釉的“潮流”开始转向内地。

特别是到了清代康熙、雍正、乾隆三代,单色釉瓷器的烧制工艺更是达到了鼎盛时期。单色釉瓷器胎体优雅、流畅,釉色纯正、明快,部分单色釉瓷,釉下的暗刻刻花,似有似无,既不失单色釉的素雅,又有图案可供养眼品赏,可谓雅上加雅,光照下更是剔透玲珑,精美无比

清乾隆时期的单色釉市场量最大,同时也是高价的缔造者,但单件均价与雍正时期基本不相上下。雍正时期是清代制瓷的鼎盛时期,雍正时期较短,其瓷器的存世量也更稀少,作品以造型丰富,品种多样而市场价格更加稳定,业内专家预测,雍正时期的单色釉未来价格会更高。

清代八旗制度的主要颜色也就决定了清代颜色釉的基本构成,由于烧造量庞大,造成了存世量相对其他颜色较多,因此在拍卖市场中,这四种颜色的瓷器的释出量都相对较多。除此之外,青釉在清代单色釉的拍卖市场中数量也很多。以康、雍、乾为代表的清代盛世时期对于宋代青釉瓷器的仿制非常多,这就造成了拍卖市场清代颜色釉瓷器中青釉数量占比较多。

2、从目前市场拍卖情况看

清代单色釉瓷器无疑是拍卖市场的主力。清代单色釉瓷器烧造于被誉为盛世年代的康熙、雍正、乾隆三朝,这三朝的单色釉瓷器是整个清瓷中最精彩的部分之一,无论是仿宋五大名窑还是各式新创釉色产品,都使人感到精雅无比。许多藏家对这种现状却表示乐观:“虽然单色釉瓷器的价格在涨,但其涨幅远低于其他品种,且相对滞后,这倒给了藏家很大的捡漏儿机会。

马未都曾说:“颜色釉是一种含蓄的表达,你必须具备美学素养才能够去体会。”

作为最早出现的釉色品种,在相当长的历史时期内占据着瓷器生产的主流地位。

从原始青瓷追逐玉石和冰的质效开始,就注定了瓷器在出现之初就走了取法自然的道路,并且深深影响了后来三千年的瓷器生产。比如秘色瓷器‘千峰翠色’为最上,传说中的柴窑是‘雨过天青云破处’的色泽等等。

而明清两代的瓷器生产总体上看是一个世俗的时代,以更贴近生活而盛行的青花、釉里红、五彩、珐琅彩等占比最大。然而,单色釉却反世俗而动,以清新、质朴的特点成为明清瓷器的亮点。

3、以文人审美来看

宋代因自然而不造作的特点成为高峰。

但从材料和技术的成熟度来看,明清时期的单色釉,则形成了另一次发展契机,主要集中在官窑,并且多是用于礼器、祭器等,生产数量小,传世量更少。

雍正时期不但恢复了前朝烧造的釉色,更积极推陈出新,又创制出一大批新颖独特的品种,其工艺技术水平和创意,就是比诸宋代五大名窑,也是有过之而无不及的

看单色釉瓷器总感觉难度大,看瓷器主要是看型、胎、釉、彩和工艺五个方面,青花瓷可以从青花是否深沉(指深入胎骨)上看,五彩、粉彩、斗彩瓷器还可从彩头是否老(指老彩头),还可以参考画工,外面老了里面一定老,容易些。而单色釉瓷器光秃秃的,只能看型对不对、胎熟不熟(指老熟)、釉老不老(指老釉子),外面没地方参考,总感觉无从下手。有时看到旧器如新的东西,看着是对的,但心里总觉得没底,只能放弃。所以,他们基本上不玩高古瓷和明清单色釉瓷器。他们也承认自己的火候没到,道行还不深。那么对于单色釉的鉴定应从哪些地方去准确入手呢?小编总结可从以下三点进行鉴定!

二、如何鉴定

1、修足

这件单色釉小碗的修足被称为宽厚圈足,耿宝昌先生所著《明清瓷器鉴定》有提到。这样的宽厚圈足从明代万历时期开始一直延续到了清代。所以我们现在能够看到的宽厚圈足,多数是明末到清早期这个时间段的,清雍正以后基本上很难再看到,通过这个特点我们可以初步判断这个小碗的年份。

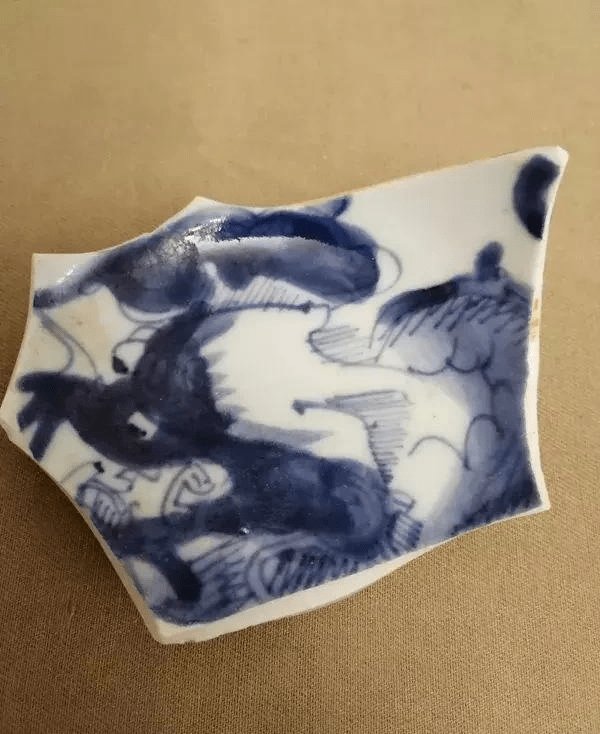

那么它到底是哪个朝代的呢?就需要更细致的观察,首先看它彩料的施彩,它整个篮彩非常沉稳,整个器型显得中规中矩,这是雍正时期非常流行的特色,我们再进行一个类比分析,这件过墙龙的瓷片,它整个龙纹的画法和青花彩料的状态,是一个很典型的雍正时期特色,它的底足和这件单色釉小碗都是宽厚圈足,细节处几乎一模一样,通过这些细致上的类比判断这件小碗可以定在了清雍正时期。单色釉瓷器鉴定交易咨询下图 珠山老师。

清雍正过墙龙瓷片宽厚圈足同心圆底正面

这样的宽厚圈足它还有什么鉴定特色呢?

就是它整个圈足的外墙壁和内墙壁,不在同一个高度上,有一个高度差。而且在这个高度差上进行了一个斜削,在外足墙壁的底足部分。它还有一个小斜口,在它的整个足墙露胎处可以看到很明显的同心圆的旋纹,这样的旋纹还经常伴随跳刀纹同时出现。这是宽厚圈足的甄别特征。

2、施彩

这件单色釉小碗是采用的竹刷蘸彩料后刷到胎体上,所以我们可以看到胎体上很明显的刷痕。

在清代单色釉施彩的方式主要有三种,其中一种就是用竹刷蘸彩料刷到胎体上 ,还有一种是用竹管把彩料吹到胎体上,用竹管吹篮彩到胎体上叫洒蓝。

第三种是把整个胎体沁到彩料里,这种沁到彩料里的瓷器下部经常可以看到,泪点状的点状痕迹,这是单色釉瓷器施彩上的三个特色。

3、传世痕迹

传世痕迹就是在瓷器在漫长的使用过程中形成的痕迹。我们打侧光或者说细看这件单色釉小碗,它在侧面会有很多细小的刮痕,这种刮痕呈不均匀分布,并且显得非常自然,这是因为这种瓷器属于实用器,在使用过程中会形成的刮痕,这是一个传世痕迹。

第二个传世痕迹,是在使用过程当中釉面磕碰导致釉面发生细小的塌陷,灰尘侵入到里面形成的雾状物,也或者是这样的釉面。它下面的气泡,随着年月时间推迟,破损以后釉面塌陷,然后灰尘进入到这样的釉面里形成的絮状物。这样的传世痕迹在老货上很容易看到,比如说它的碗心部分就很明显。

这两种传世痕迹都有一个显著特点,就是非常的自然,不突兀,因为是使用过程中无意当中形成的,而不像现在很多新访的瓷器,它是人为弄上去的,所以显得很生硬。观众朋友如果遇到这类型的瓷器,可以通过这三大方面鉴定。欢迎评论区留言交流!