画家邱汉桥:水墨无痕见天地

在当代水墨艺术的浪潮中,邱汉桥的创作始终带着一种独特的哲学气质。他的艺术实践并非单纯追求技法精进或形式创新,而是将画笔化作一把钥匙,试图开启一扇通向生命本质的门。这种探索的核心,正是其提出的"忘我忘象"——一种超越表象直抵本真的艺术观,亦是东方哲学在当代语境下的生动诠释。

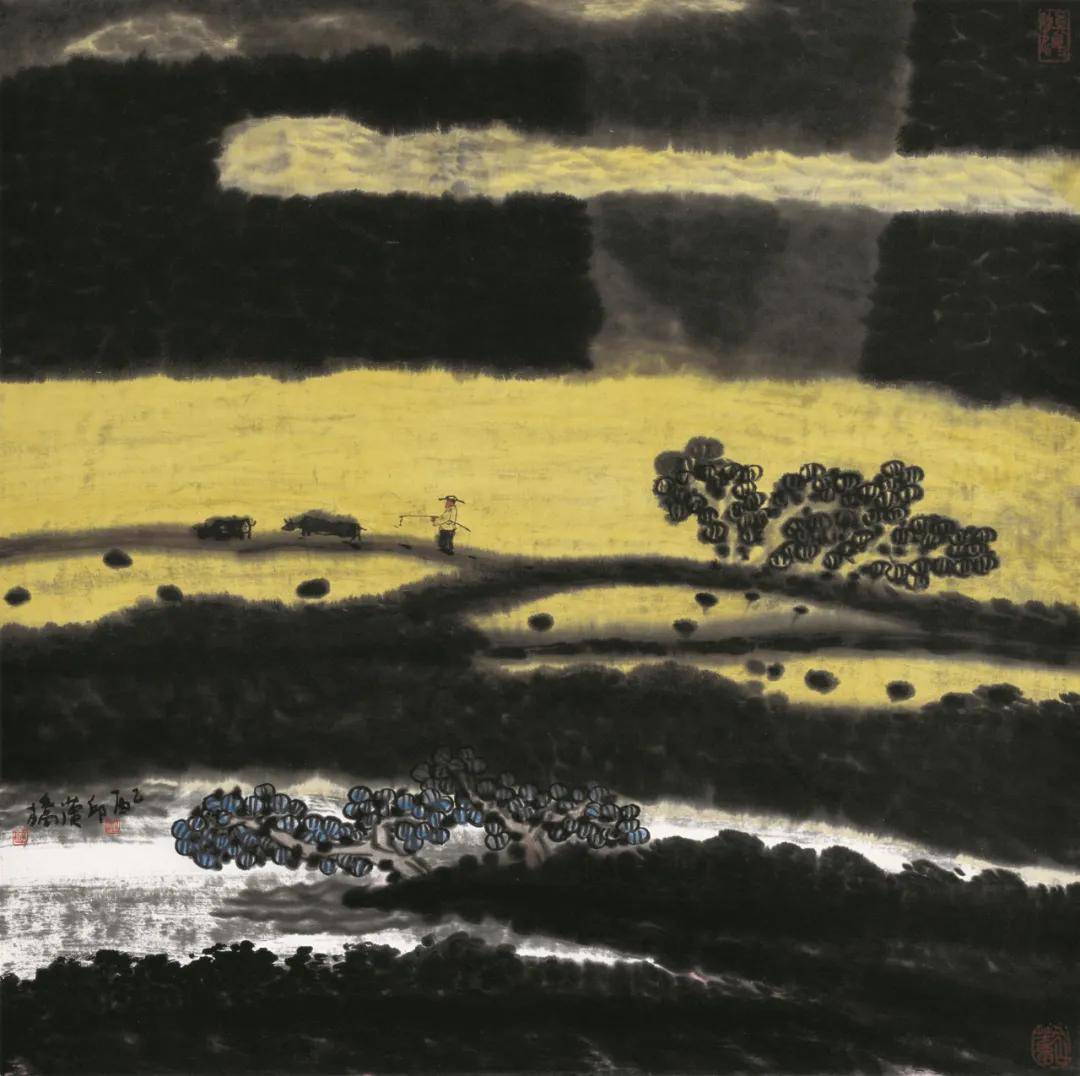

邱汉桥《和色之光》

中国绘画自古讲究"以形写神",但邱汉桥的"忘象"显然走得更远。当传统画家仍在物象的形神之间寻找平衡时,他选择主动褪去对具象形态的执着。这种褪去不是虚无的放弃,而是以更纯粹的方式直面万物本源。就像古琴演奏家不刻意追求音准的完美,而是让琴弦在松紧之间自然震颤出天地韵律,邱汉桥的笔墨也总在似与不似之间游走。那些看似随性的皴擦点染,实则暗合山川肌理;水墨氤氲处的留白,恰似云雾在山谷间自由吞吐。这种创作状态,让人想起庄子笔下解衣般礴的画者——当形骸的束缚消解,精神的羽翼才能真正舒展。

邱汉桥《雨后》

"忘我"的深层意蕴,在于破除艺术创作中的主客对立。在邱汉桥看来,艺术家若始终以"我"的姿态凌驾于创作对象之上,便难以触摸世界的真实脉动。他的笔锋常带着某种谦卑的试探,如同溪流浸润山石般悄然渗入物象内核。这种创作姿态消弭了观察者与被观察者的界限,让笔墨成为连接天地的导体。当画家不再刻意强调个人风格,反而能在宣纸的呼吸间捕捉到更宏大的生命节律。就像深潭倒映星月却不占有星月,真正的艺术创造应是天地精神借由人手的自然流淌。

邱汉桥《秋水清心》

这种哲学思考与禅宗的"无住生心"形成微妙共鸣。在邱汉桥的艺术世界里,每一笔落下都带着即生即灭的觉知。浓墨重彩处不见留恋迟疑,飞白虚空处未有惶恐不安,这种从容源自对"无常"本质的深刻体认。画面中那些看似未完成的状态,恰似禅师话头里悬而未决的机锋,邀请观者放下固有认知,在笔墨的虚实变幻中完成自我观照。当艺术创作成为修心的道场,技法的锤炼便自然升华为精神的淬炼。

邱汉桥《云在天地间、人在画中游》

当代艺术常陷入观念先行的困境,邱汉桥的实践却为这种困局提供了另类解答。"忘我忘象"不是否定思考的价值,而是将理性思辨沉淀为直觉感悟。在他的画面结构中,几何秩序与自然生长并存,严谨构成中暗藏意外生机。这种矛盾统一,恰似太极图中阴阳流转的永恒运动——当艺术家不再刻意区分传统与现代、东方与西方,真正的当代性反而在文化根脉的深处自然萌发。那些被剥离具体物象的笔墨语言,也因此获得了穿越时空的对话能力。

邱汉桥《圣水和光》

站在文明更迭的交叉点上,邱汉桥的探索给予我们重要启示:艺术的价值不在于回答时代命题,而在于保持追问的姿态。"忘我忘象"的终极意义,或许正是这份永不停歇的叩问——当所有既定概念如晨雾般消散,艺术终将回归最本真的状态:既是画家与世界的私语,也是天地借由人手的自言。在这无声的对话里,我们得以窥见超越个体生命的永恒风景。

上一篇:中国青年画家孙邦潇国画艺术作品展