当代“草圣”林散之,地位虽高书法却饱受争议,是不是被高估了?

林散之、于右任被誉为“20世纪两岸两大草书家”,林散之还被称为“当代‘草圣’”,虽说圈内地位高、推崇者极多,但在普罗大众心中,林散之却是一位“名不副实”“严重高估”的书家。事实果真如此吗?林真的被“高估”了吗?事实上没有高估!

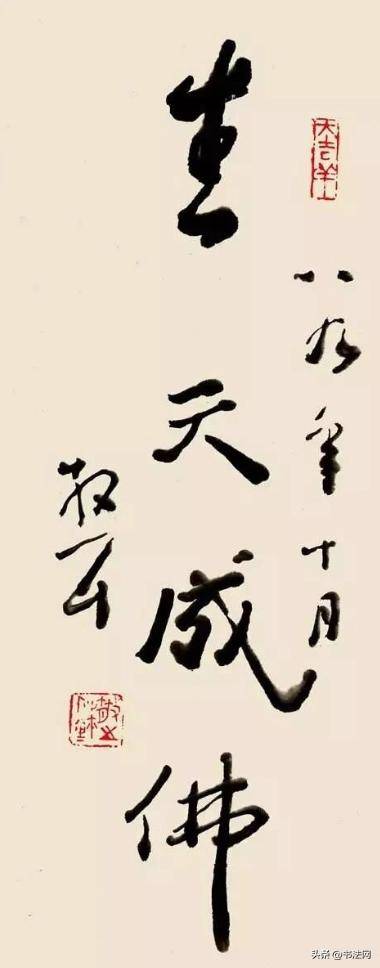

在碑学余绪未绝、帖学亟待新生的二十世纪,林散之的出现不是对古代某家某派的简单继承,而是以一己之力,探索了毛笔在宣纸上所能达到的笔画质感与墨象境界。林散之的笔法,是其所有成就的基石,解决了碑学与帖学长久以来的内在矛盾。

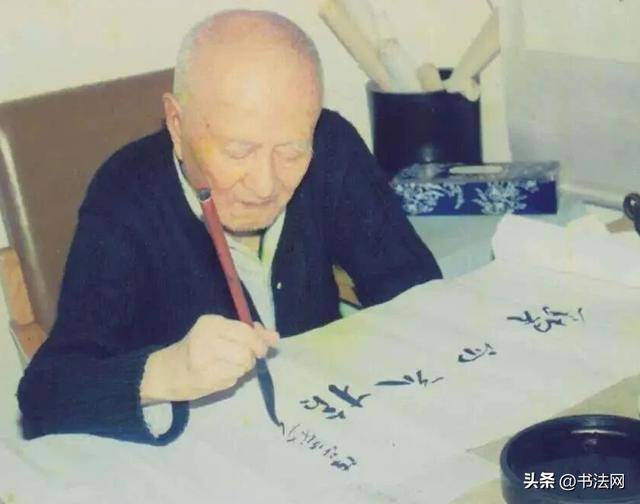

他将其师黄宾虹的“五笔法”平、留、圆、重、变,发挥到极致,他作草书,行笔极迟、极涩,利用长锋羊毫的特性,在推送与绞转中,使墨汁与水分自然分离,形成笔画边缘毛涩、中段浑厚、富有金石感的“屋漏痕”效果,静观如百年枯藤,动势如万岁枯泉,这两种对立的美学意象完美统一于一线之中。

中锋行笔见骨力,飘逸中蕴千钧,与沈鹏先生有时失控的笔画相比,林散之的每一根线条都在绝对的控制之中,是从心所欲不逾矩的典范。林散之将墨法提升到与笔法并驾齐驱地位,直接将中国画的墨法系统性地引入草书。

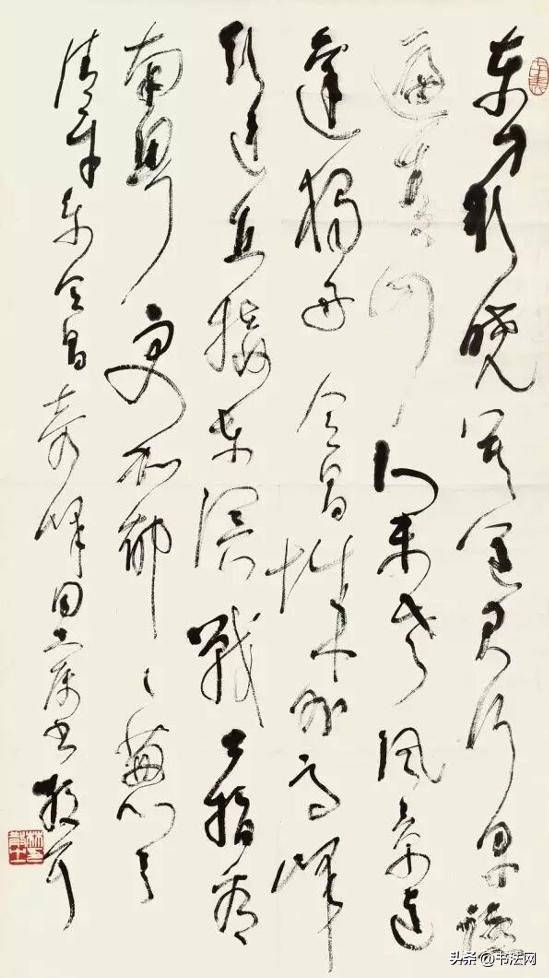

通过控制笔毫的含墨量与含水率,在一笔之内、一行之间,呈现出从乌黑、焦渴到淡润的完整色谱。尤其是他的渴笔飞白,不再是快速书写时无意识的墨尽之笔,而是主动营造的、苍茫老辣的艺术语言。

他的作品,远看是一片氤氲的气象,近观则笔笔清晰、骨力洞达,具有了类似抽象绘画的视觉张力和现代感,却又牢牢植根于汉字结构与笔法传统之中。1970年代,他的草书长卷在日本展出,引起巨大轰动,日本书道巨擘青山杉雨当场敬题“草圣遗法在此翁”,其客观性与权威性毋庸置疑。

启功先生见到其作品后,曾三次脱帽鞠躬,赵朴初先生赋诗赞其:“雄笔映千古,巨川非一源”这些同样身为巨匠的同道们的由衷折服,比任何奖状和头衔都更有说服力。在专业书法圈内,林散之作为当代草圣的地位是牢固的共识。

他的实践,成功地将碑学的骨力与帖学的韵致、将古典的精神与现代的视觉形式融为一体。在帖学凋敝的时代,他不是简单地回归二王,而是通过碑帖融合,为帖学,尤其是大草,注入了全新的、强健的生命力。形成了完全属于自己的、不可复制的笔法语言和墨法系统。这套体系有清晰的理路和高度的完成度,足以垂范后世。

大众对他的认知或许尚浅,但在艺术史的审判台上,他早已凭借其开宗立派的、沉甸甸的笔墨成就,稳稳地坐在了属于他的大师宝座之上。