品读中国书法名家——王敬方

王敬方,号海历,山东嘉祥人。研修于中国美术学院书法研究生班。

•2013年至中国美术学院进修书法与篆刻专业,后留校授课;

•曾任中国美术学院《艺术时空报》《流金岁月》杂志编委。

•中华诗词学会会员;

•中国楹联学会书法艺术委员会委员;

•全国才艺测评委员会书法专业主任委员;

•中国甲骨文书法艺术研究会首届学术委员会秘书长;

•山东省书法家协会会员;

•山东省嘉祥县作家协会顾问;

•山东省嘉祥县书法家协会副主席

笔润春秋 墨含真意——品王敬方先生书法艺术

中国书法艺术源远流长,历经数千年传承演变,早已超越了文字书写的实用范畴,成为承载民族文化精神与文人风骨的艺术瑰宝。在当代书坛,既有固守传统的循道者,也有锐意革新的探索者,而山东嘉祥籍书法家王敬方先生(号海历),无疑是兼具传统底蕴与个人风貌的代表性人物。其书法作品,如陈年佳酿,愈品愈见醇厚;似深谷幽兰,默然散发清香,在笔墨流转间,既可见汉魏风骨、晋唐神韵,更可见当代文人的精神守望与艺术追求。

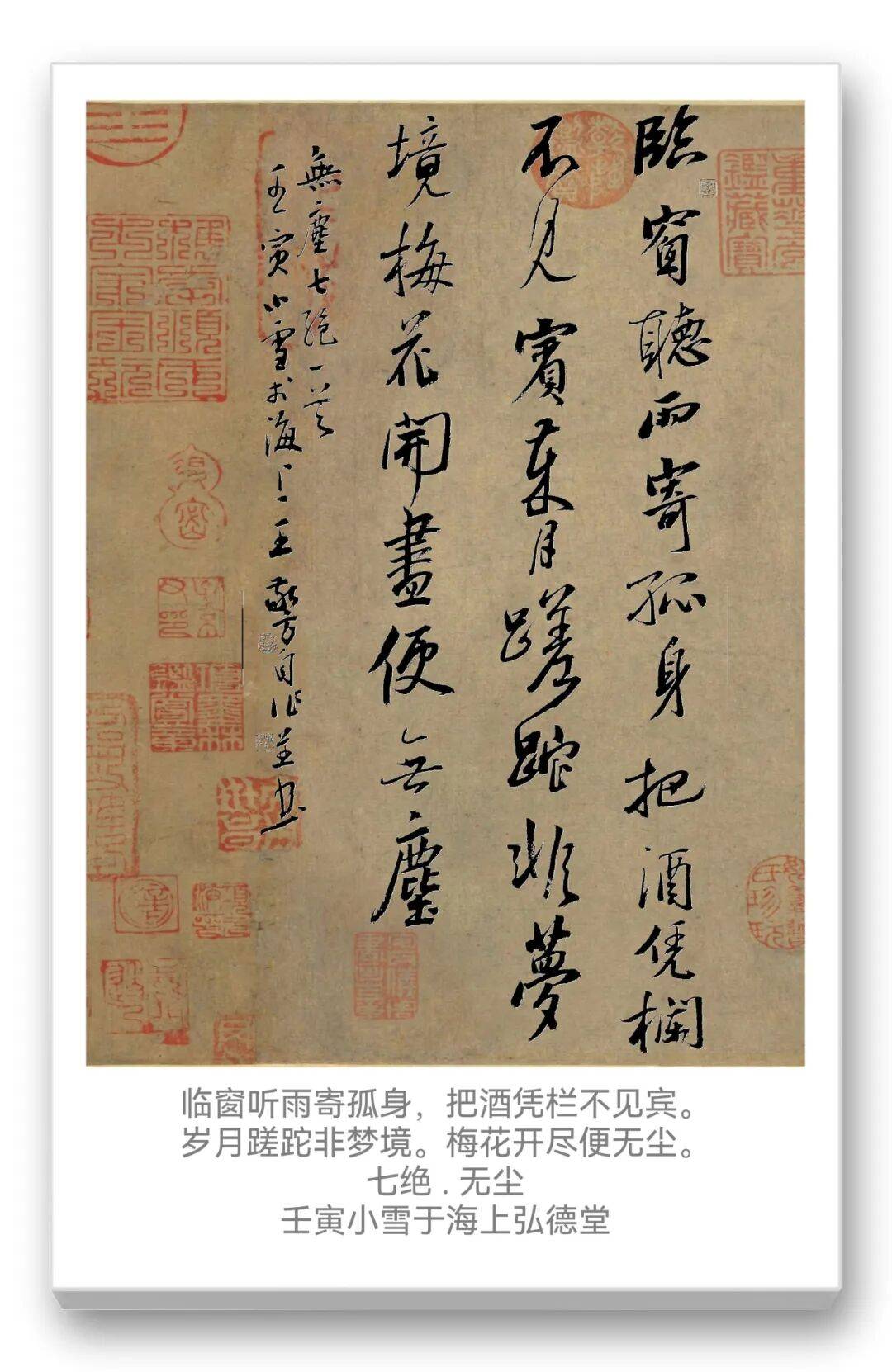

一方水土养一方人,地域文化的浸润往往是艺术家风格形成的最初基因。王敬方先生的故乡山东嘉祥,乃孔孟之乡的核心腹地,儒家文化在此根深叶茂,更有被誉为“石上史诗”的武氏汉画像石闻名遐迩,其雄健古朴的线条、庄重典雅的气韵,早已潜移默化地融入当地文人的精神血脉。先生自幼年起便受此文化熏陶,对笔墨产生了浓厚兴趣。据其自述,童年时常见乡中老者挥毫泼墨,那黑白相间的宣纸之上,仿佛有无尽的魔力,让他心生向往。笔法与墨法是书法艺术的核心技艺,王敬方先生在这两方面的造诣尤为深厚。其笔法讲究“力透纸背”,多年的临池不辍,让他练就了扎实的笔力,无论是起笔的藏露结合,还是行笔的中锋为主、侧锋为辅,亦或是收笔的回锋稳健,都拿捏得恰到好处。

观王敬方先生的笔画,如锥画沙、如印印泥,既有外在的形态美,更有内在的力度美。在墨法运用上,先生更是匠心独运,他不局限于传统的浓墨书写,而是根据作品的内容与情感需求,灵活运用涨墨、渴笔、宿墨等多种墨法,让墨色在宣纸上呈现出丰富的层次变化。

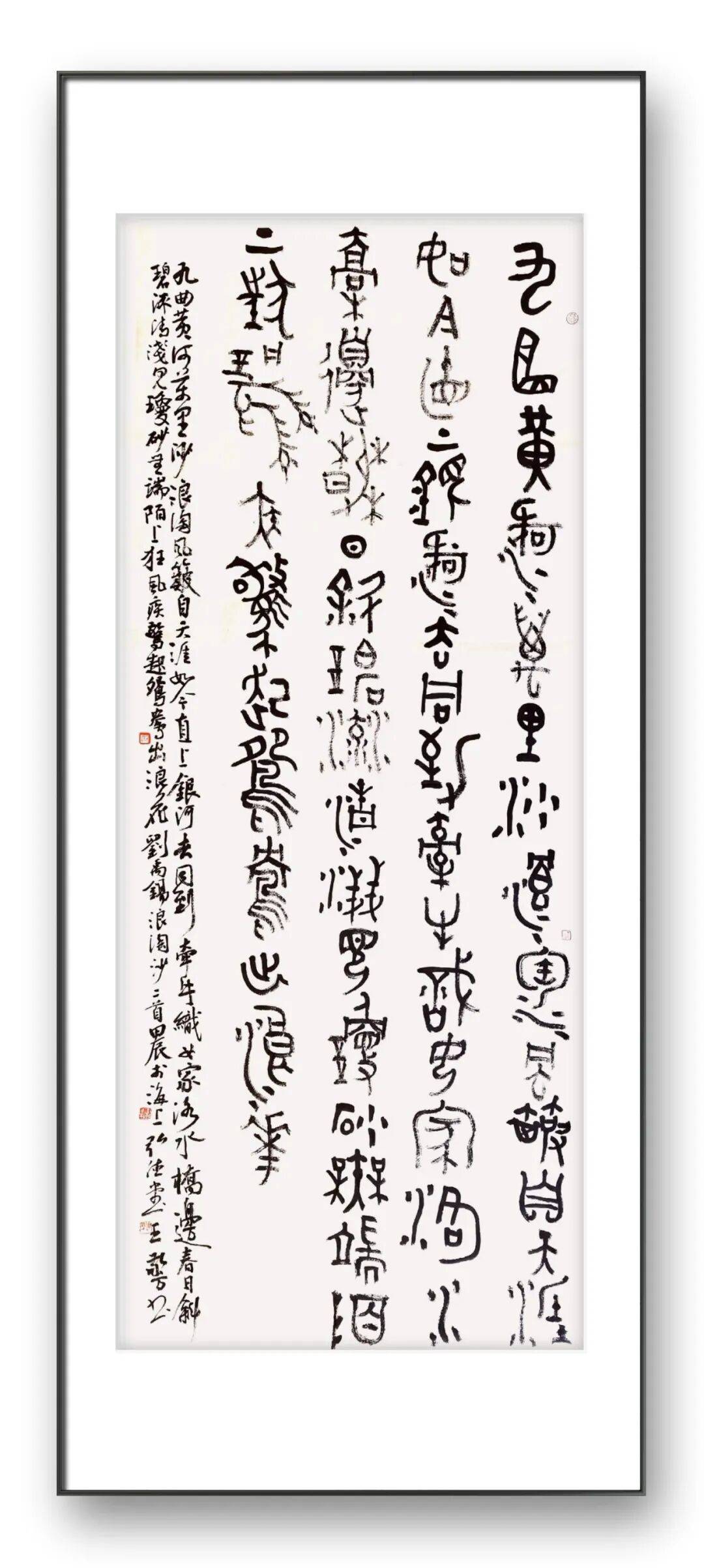

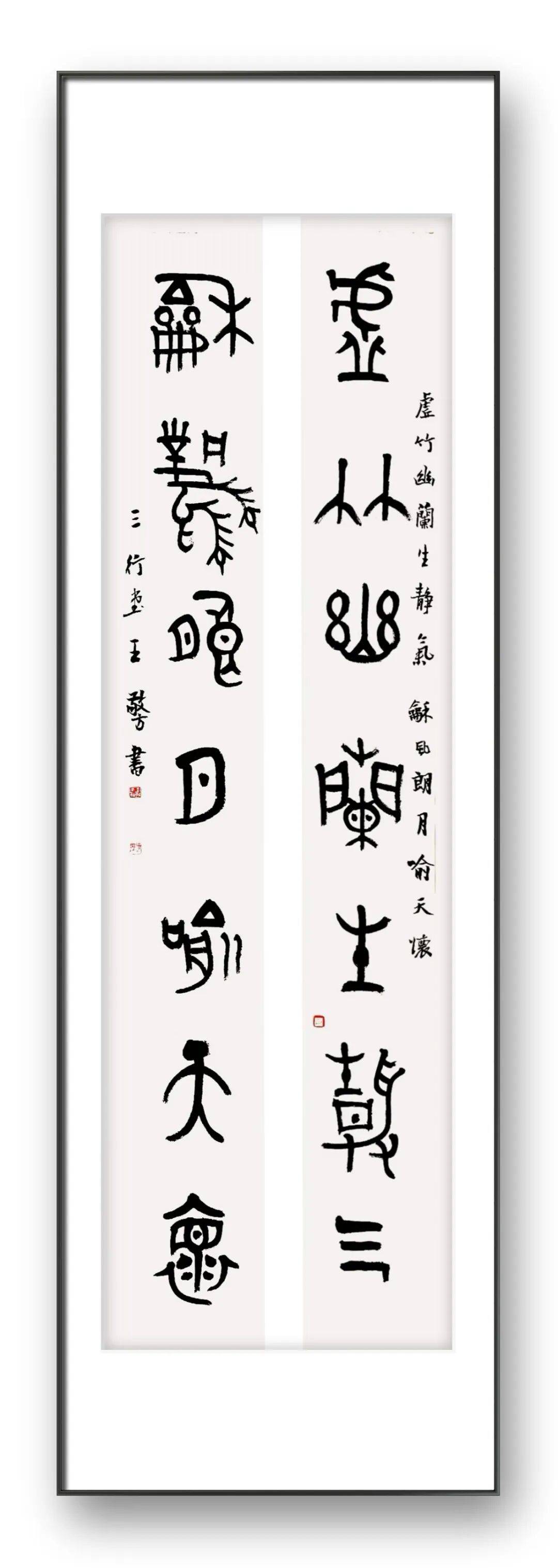

在当代书法艺术的多元探索中,王敬方先生的金文作品,犹如一股源自商周青铜时代的古朴清流,于笔墨间展现出对金文书法的深刻理解与创造性演绎。它不仅是一次对古文字书法的技法实践,更是一场跨越千年的文化对话,在传统与现代的交织中,彰显出独特的艺术价值与学术意义。

金文,作为铸刻于商周青铜器上的文字,是中国古文字发展历程中极具代表性的形态。它脱胎于甲骨文,却在青铜礼器的承载下,发展出雄浑厚重的线条质感与端庄肃穆的字形结构,是 “器以载道” 的礼乐文化在文字艺术上的直观体现。王老师的作品,以 “拟金文” 为创作路径,并非简单的字形模仿,而是深入金文书法的精神内核进行再创作。王敬方先生的创作既有对经典书体的致敬,又有明确的时代与个人印记。在当代书法创作多聚焦于行草、篆隶的潮流中,选择金文这一相对小众的书体进行创作,本身就体现了书者对书法史脉络的清晰认知与对古雅审美趣味的执着追求。

王敬方先生的众幅作品的布局,以传统书法的 “纵有行,横无列” 为骨架,却因金文的字形特点而呈现出独特的节奏感。这种布局既借鉴了金文碑版(如青铜器铭文的排版逻辑)的秩序感,又融入了文人书法的书卷气韵,尤其是题款中 “弘一法师送别” 的人文意涵,让书法作品超越了单纯的技法展示,成为文化情感的载体。背景的青铜鼎图案,并非装饰性的附庸,而是与金文书法形成 “互文”,强化了作品的历史纵深感,暗示着书法与青铜文化的血脉联系。

“书品即人品”,书法艺术的至高境界,终究是书家人格修养的体现。王敬方先生为人谦和低调,淡泊名利,数十年如一日沉浸于笔墨世界,不追随时风,不迎合市场,始终以“传承经典、抒发真情”为艺术追求。他常说:“书法是寂寞的艺术,唯有静下心来,才能与古人对话,与笔墨相通。”

在日常创作中,王敬方先生总是先深入理解书写内容的思想内涵,将自己的情感与感悟融入其中,做到“以情驭笔,以笔传情”。这种对艺术的虔诚与执着,让他的书法作品摆脱了匠气,多了一份文人的书卷气与精气神。

笔润春秋,墨含真意。王敬方先生以数十年的笔墨耕耘,在书法艺术的天地中开辟出属于自己的一方天地。他的作品,如春风化雨,滋养着观者的心灵;如暗夜明灯,指引着当代书法的传承方向。相信在未来的岁月里,先生必将在笔墨之道上继续前行,创作出更多兼具传统底蕴与时代精神的精品力作,为中国书法艺术的繁荣发展贡献自己的力量,而他的艺术精神与书法成就,也必将在书法史上留下浓墨重彩的一笔。

(文/田野)

欢迎点赞留言,喜欢老师作品随时留言联系我们。