张大千遗物回归故里 在这场研讨会上感受艺术的东西方对话

封面新闻记者 李雨心

笔贯东西,名满画坛,享誉寰宇……出生于四川内江的张大千,无疑是中国20世纪最具代表性的艺术家。他不仅有着“五百年来一大千”之称,也被西方艺坛誉为“东方之笔”,更在上世纪40年代孤身执炬,在漫天黄沙中辗转抵达敦煌,于荒漠孤烟中将沉睡的千年瑰宝唤醒。

如今,数十载的岁月过去,在张大千的家乡四川,关于他的故事仍在续写。11月6日,“张大千艺术国际研究中心2025年国际学术研讨活动”在成都开启,汇聚了来自中国、美国、德国、巴西等多个国家和地区的逾120位专家学者,更有张大千后人的到来,共话张大千的艺术研究。

从“大千艺事”,到“大千与敦煌”,再到馆藏的艺术精品……活动现场,多位海内外的专家学者登台分享,从张大千在敦煌的临摹方法、海外时期的创作转型、早期艺术交游等多个维度入手带来了最新的研究成果。同时,张大千先生后人将其遗物带到了现场,向四川博物院捐赠。

张大千先生后人代表萧柔嘉向四川博物院捐赠张大千遗物

“艺坛主盟”牛耳毫笔亮相

张大千后人向川博捐赠其遗物

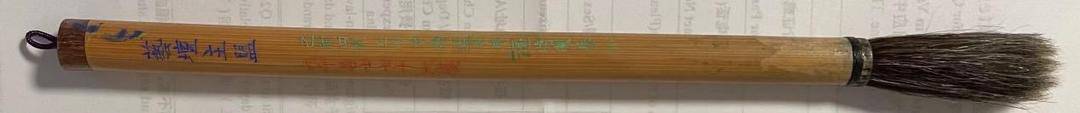

“这第一支毛笔,是外祖父使用过的,跟随他到巴西,然后又到美国等地方,可以说一直跟随他。我觉得,这支笔也饱含了外祖父的情愫,今天把它带到成都,把它保存在四川博物院,希望把外祖父的这份怀乡之情也带回来。”

一支毛笔之上,承载了艺术大家怎样的记忆呢?研讨活动中,张大千先生后人代表萧柔嘉,向四川博物院捐赠张大千遗物——“艺坛主盟”牛耳毫笔,现场起伏不断的掌声见证着这一珍贵的举动。在接受封面新闻记者采访时,萧柔嘉也说起了这支毛笔与外祖父张大千的往事。

“这支毛笔,是在1969年制作的。”据介绍,大风堂长物中最为传奇的是张大千创制的牛耳毫笔。张大千一生与笔墨为伍,在用笔方面极为讲究。旅居巴西期间,张大千曾重金购得一磅牛耳绒毛,耗巨资请日本玉川堂和高诚堂笔庄精制而成50支毛笔,命名为“艺坛主盟”。张大千曾将此牛耳毫笔馈赠毕加索、谢稚柳等人。这不仅是大千先生艺术创作的核心工具,更是其“执艺坛牛耳”之雄心与国际艺术交流的重要见证。

“艺坛主盟”笔 张大千遗物

在这支毛笔之外,萧柔嘉还向四川博物院捐赠了一支2019年制作的“艺坛主盟”笔。原来,在2019年导演张伟民拍摄纪录片《万里千寻》时,去玉川堂寻找拍摄这段历史的时候,萧柔嘉委托张伟民又定制了同样的一支笔。玉川堂按照当年给到张大千定制时候的规格,也同样撰写了这样的落款。

“今天我以我母亲的名义,将这两支毛笔捐赠给四川博物院,以此缅怀我的外祖父、我的母亲,也是向四川博物院表达我们后人至诚至深的敬意。”在捐赠仪式上,萧柔嘉这样说道。同时,这批珍贵文物的入藏,极大地完善了川博的张大千艺术收藏体系,为深入研究其艺术提供了无可替代的实物证据。

共绘张大千艺术研究新图景

三部著作集中发布

如何从中国文化的立场和标准,去衡量张大千的“泼墨泼彩”与“集古大成”?张大千为敦煌文物保护和研究,又做了哪些工作和努力?张大千海外时期的创作,又历经了哪些变化……在活动中,专家学者们在分享中都展现出张大千研究在史料挖掘、方法更新与跨文化视野等方面的显著进展。

“张大千先生的艺术地位,在国际上是无与伦比的。一方面,他代表了中国近现代绘画水准的一个高峰;同时,他又长期在海外创作生活,在海外也得到了很多认可。包括他和西方艺术史的重要代表毕加索先生同框,这就见证了东西方艺术的两个伟人,也代表了文化之间的交流。”现场,美国人文与社会科学院院士、旧金山亚洲艺术博物馆荣休馆长推介了新书《石壁丹青:张大千临摹敦煌壁画集》,在接受封面新闻采访时,他也从国际视野说起了张大千的艺术和研究。

新书发布现场

在许杰看来,当下讲好张大千的故事,不光要讲他的艺术成就,还有其艺术成就中所蕴含的对中华文化的精深了解和体验。“从张大千的身上,可以看到各种文化的碰撞,尤其是中国传统文化以及敦煌对他的重大的影响。所以,要加大张大千在国际上的影响力,要找出这些文化之间的碰撞,古今时代的碰撞。”

“张大千在美术史上的地位,这是一个要重新塑造的过程。”四川大学教授、中国国家画院美术研究所研究员林木则这样表示。现场,他以《张大千研究中的中国文化立场和价值评判》为主题带来了分享,指出应用中国文化的立场和标准去衡量张大千的“泼墨泼彩”与“集古大成”。

值得一提的是,活动现场,四川博物院内江分院正式授牌成立,四川博物院党委书记向和频向内江市张大千纪念馆代表王鼎授牌,这标志着两大文博机构合作关系的深化,通过资源整合与优势互补,共同搭建起一个更高层次的张大千艺术研究、展示与传播平台,对于推动区域文化艺术协同发展具有深远意义。此外,《石壁丹青:张大千临摹敦煌壁画集》《张大千艺术研究(第一辑)》《大千敦煌——敦煌笔记》三部著作也在现场集中发布。

四川博物院党委书记向和频向内江市张大千纪念馆代表王鼎授牌

本文图据四川博物院