品读中国书法名家——徐存义

徐存义,1960年生,河南省淮滨县人。中国书法家协会会员。师从中国著名书法家费新我。近四十年遍临颜氏诸帖和欧柳诸帖,隶书临写史晨、乙瑛、礼器诸碑。

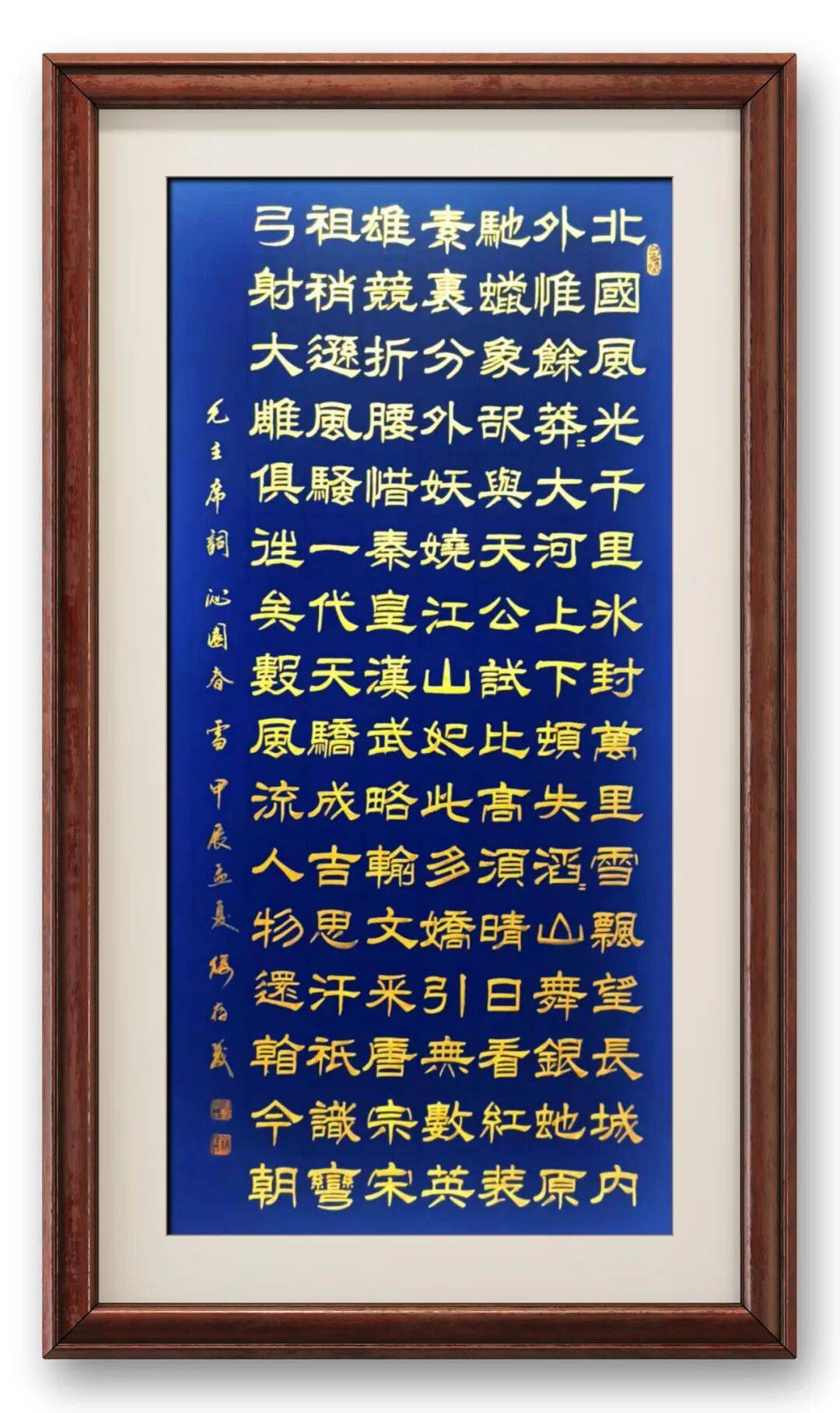

作品得到原中国书协主席张海先生好评。楷书得体于颜,立形于柳,得意于欧。隶书求古而不泥古,自出新意。其作品多次在全国各类大展赛中入展并获奖,二00六年隶书作品入编浙江省《儒商墨缘》,二00七楷书作品入展山西省永乐宫并获一等奖,二00八年入编北京长城书画院为庆祝奥运会开幕式,举办的2008米书画长卷,二0一0年其隶书作品入展无锡市沈鹏艺术馆.

墨韵春秋,笔铸风骨 —— 品徐存义老师的书法艺术

在中国书法艺术传承的长河中,总有这样一批坚守者与创造者,他们以笔墨为舟,以古帖为舵,在传统与创新的航道上深耕不辍。徐存义先生便是其中的佼佼者。近四十载寒来暑往,他沉浸颜欧柳楷法之堂奥,徜徉史晨乙瑛礼器之古雅,于碑帖交融间锤炼心性,在笔墨挥洒中确立自我,最终形成兼具传统厚度与时代气息的艺术风貌,其作品更获原中国书协主席张海先生好评,堪称当代书坛传承创新的典范。

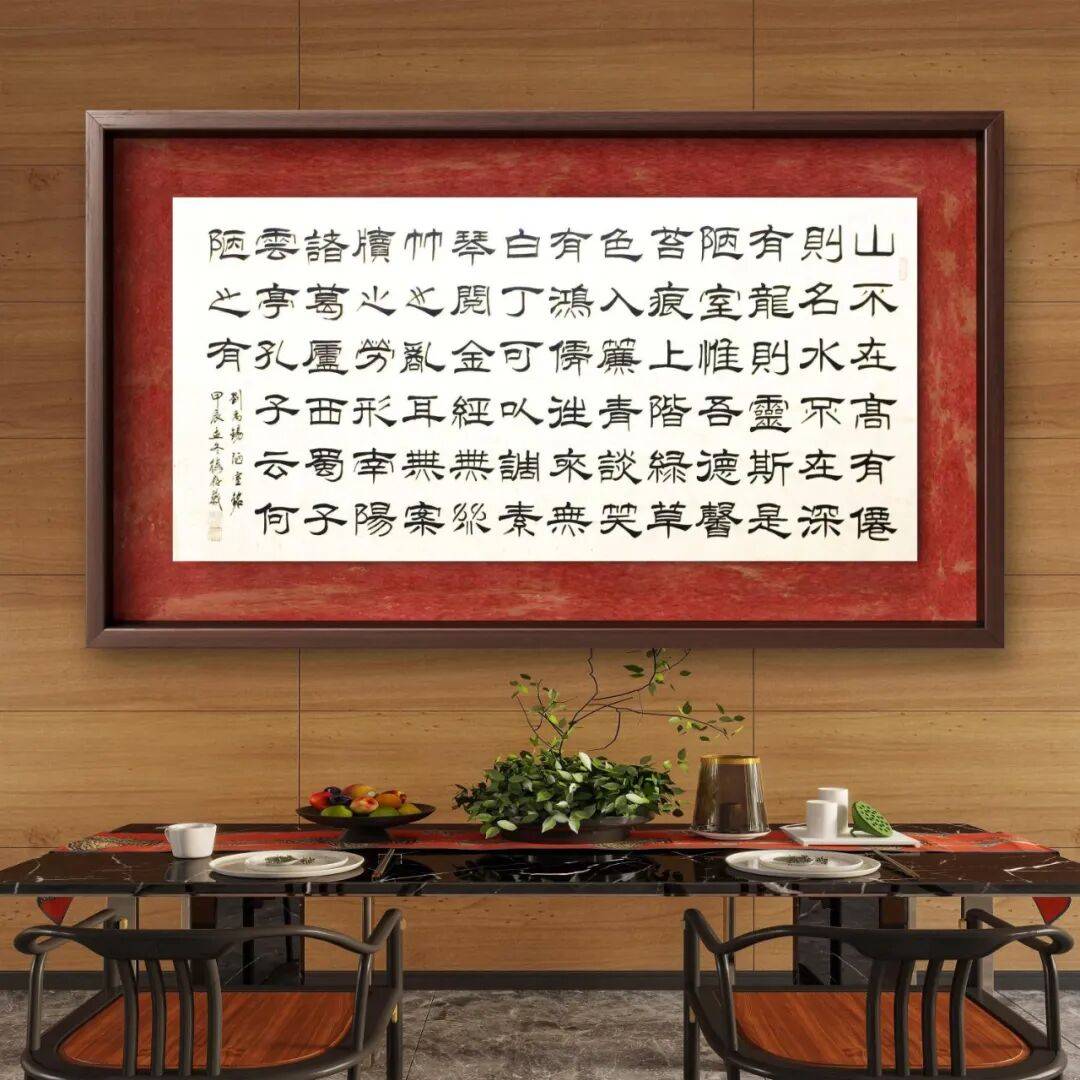

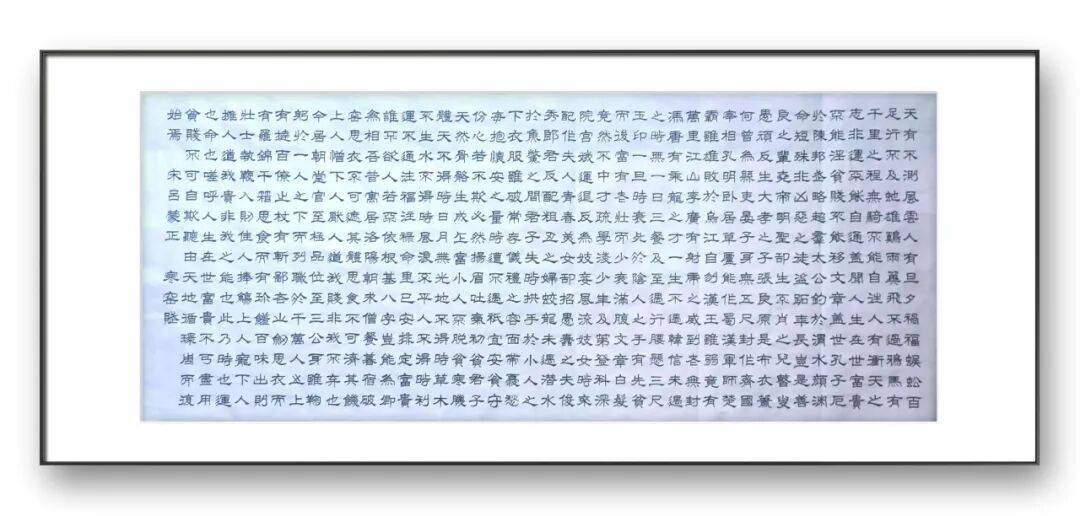

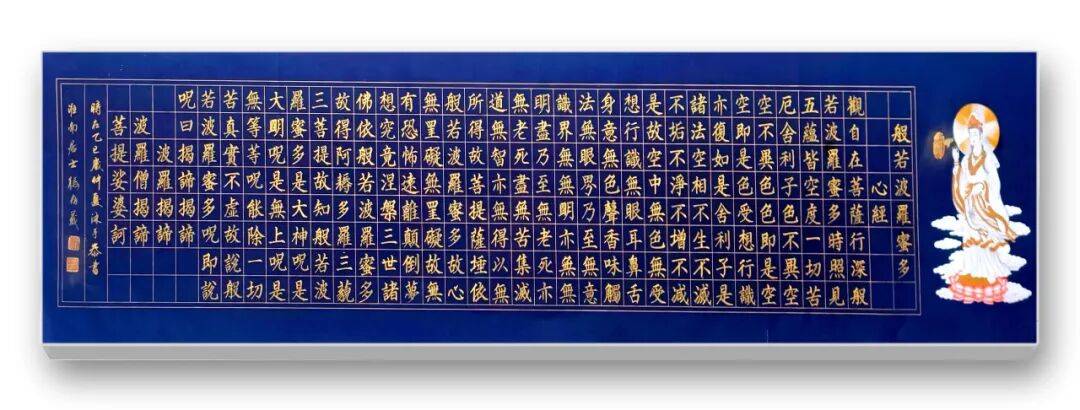

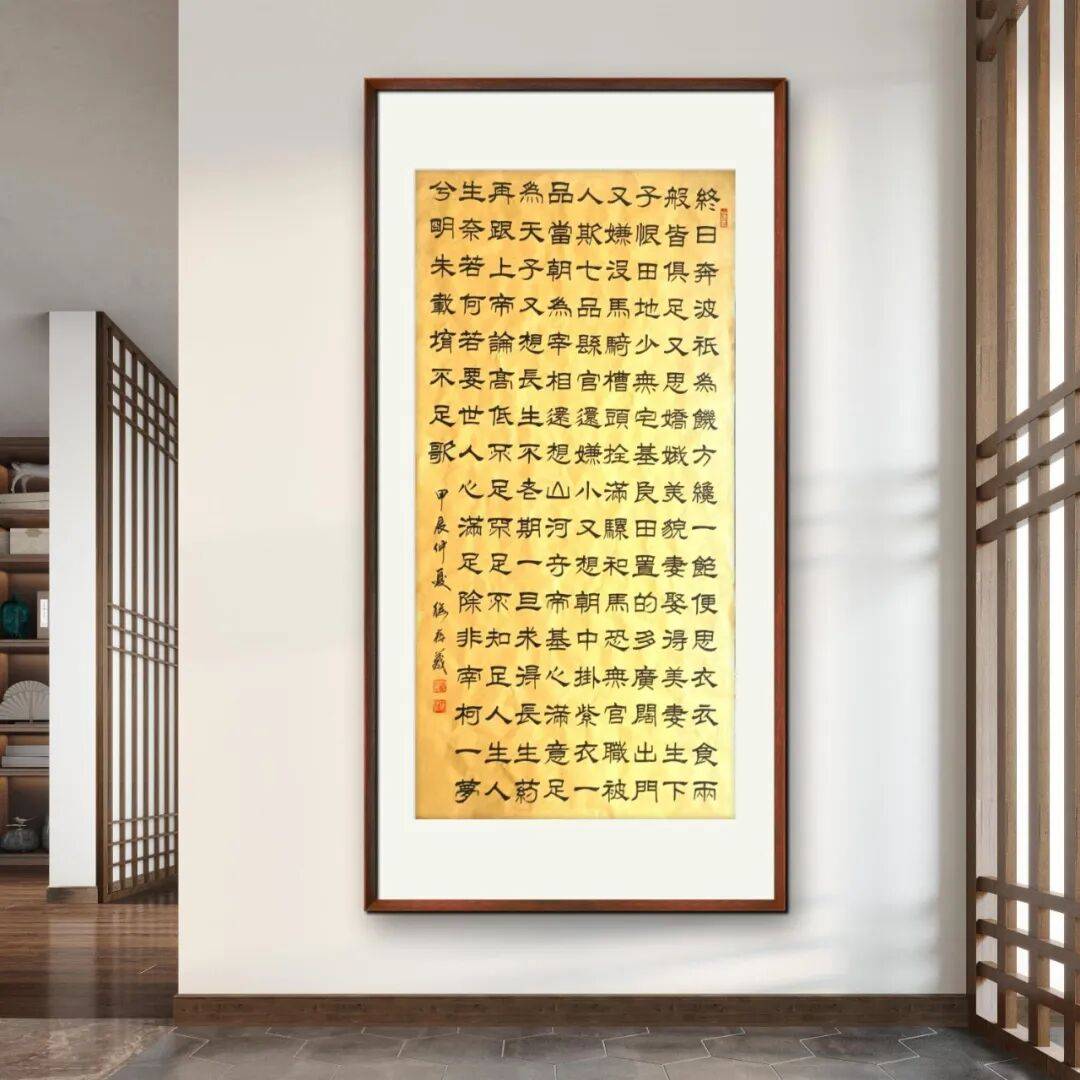

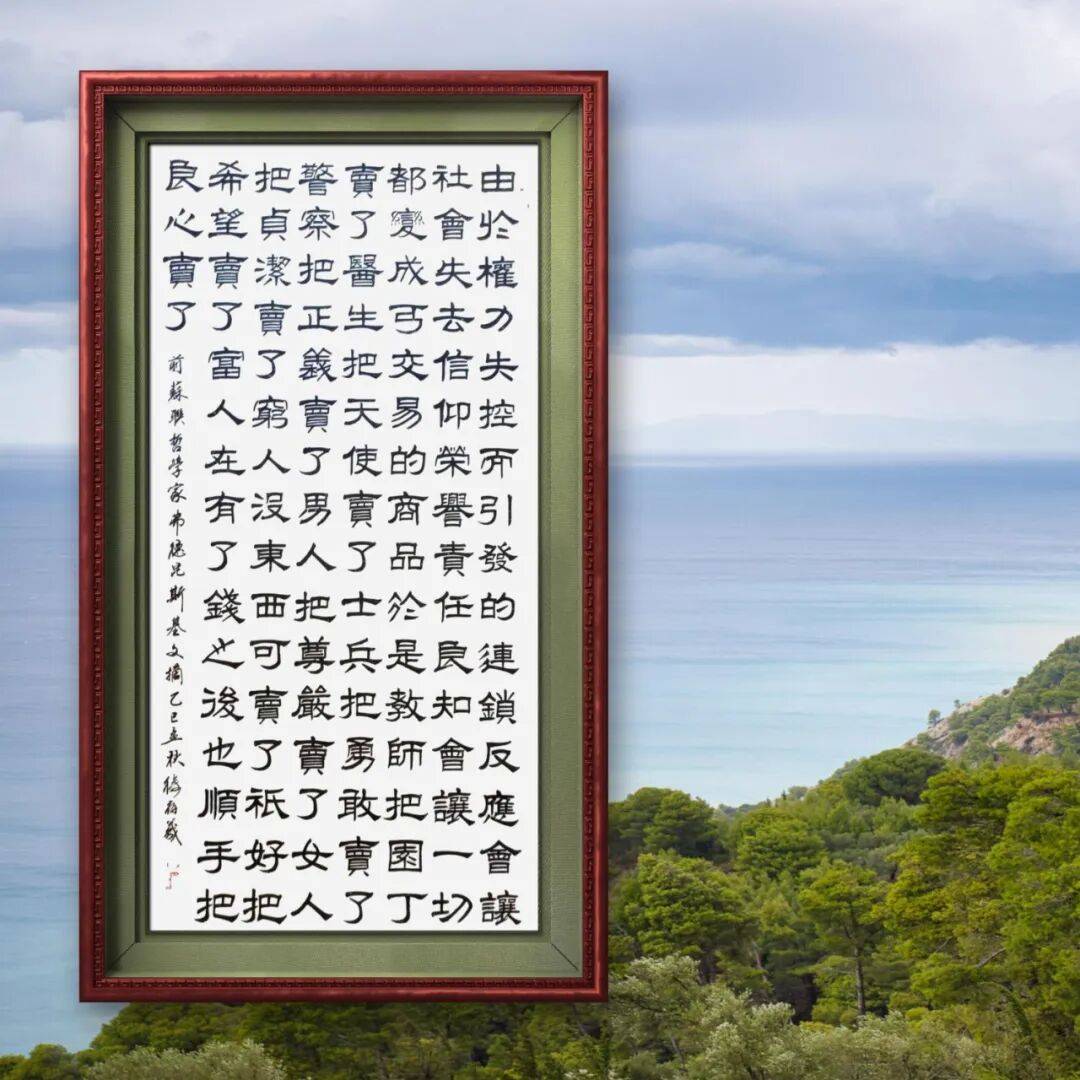

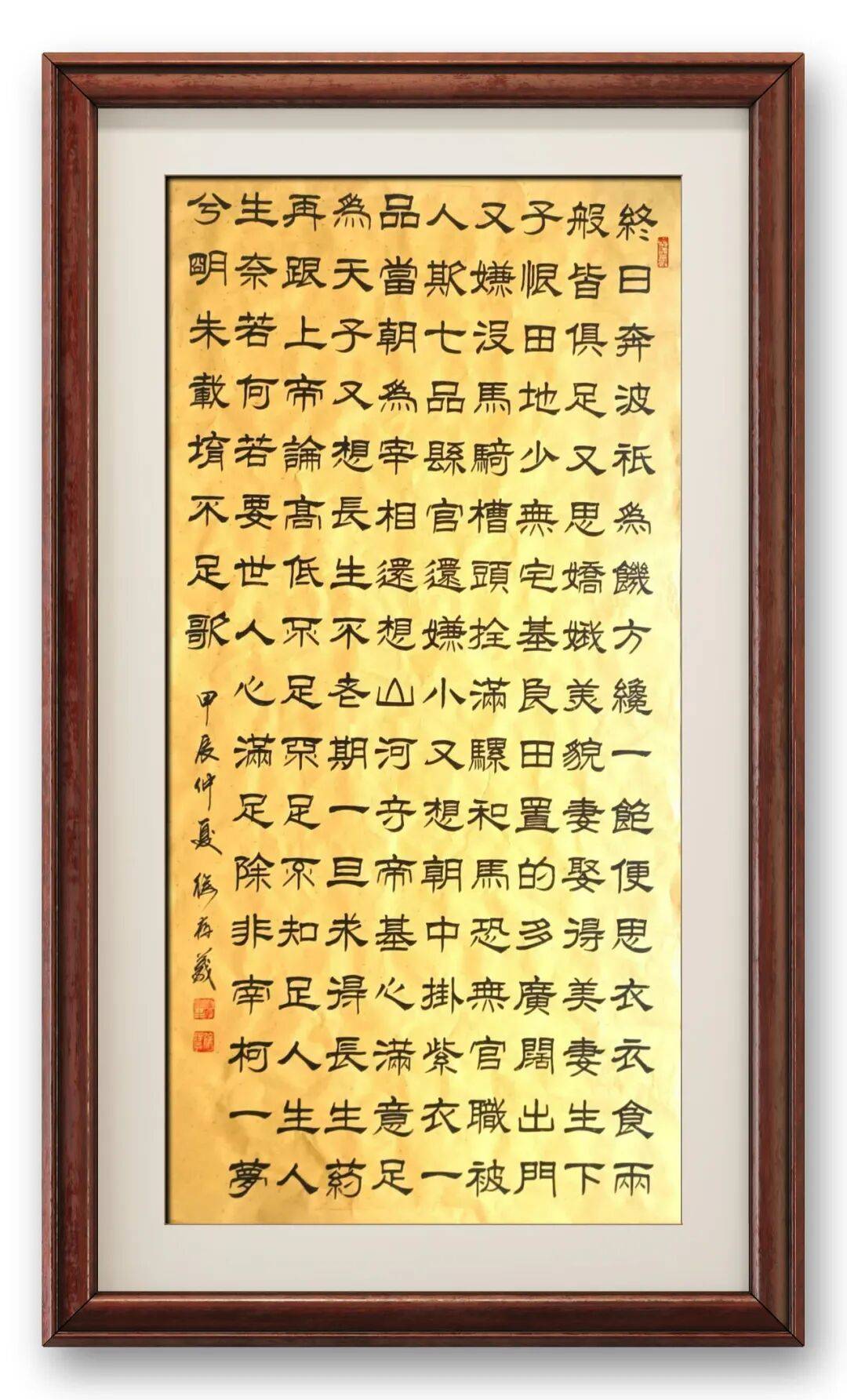

书法艺术的高度,始于对传统的敬畏与深耕。徐存义先生的学书之路,是一部以恒心践行"师古"之道的修行史。1960年生于河南淮滨的他,自幼便对笔墨生出浓厚情愫,虽初时无名师指引,却以自学为径,常摹写古帖至深夜,在笔墨与宣纸的摩挲中埋下艺术的种子。观其隶书作品,最鲜明的特征便是"藏锋助蚕头,按笔彰燕尾"的笔法传承,波磔风柔,点画顾盼,尽显汉隶的典型风貌。笔墨在宣纸上的摩擦感清晰可辨,形成力透纸背、饱满圆满的审美意象,悬于厅堂便有"如临汉风"的古朴气息扑面而来。这种对汉隶传统的坚守,让他的作品始终保持着高雅的文化格调,彰显出深厚的传统功底。

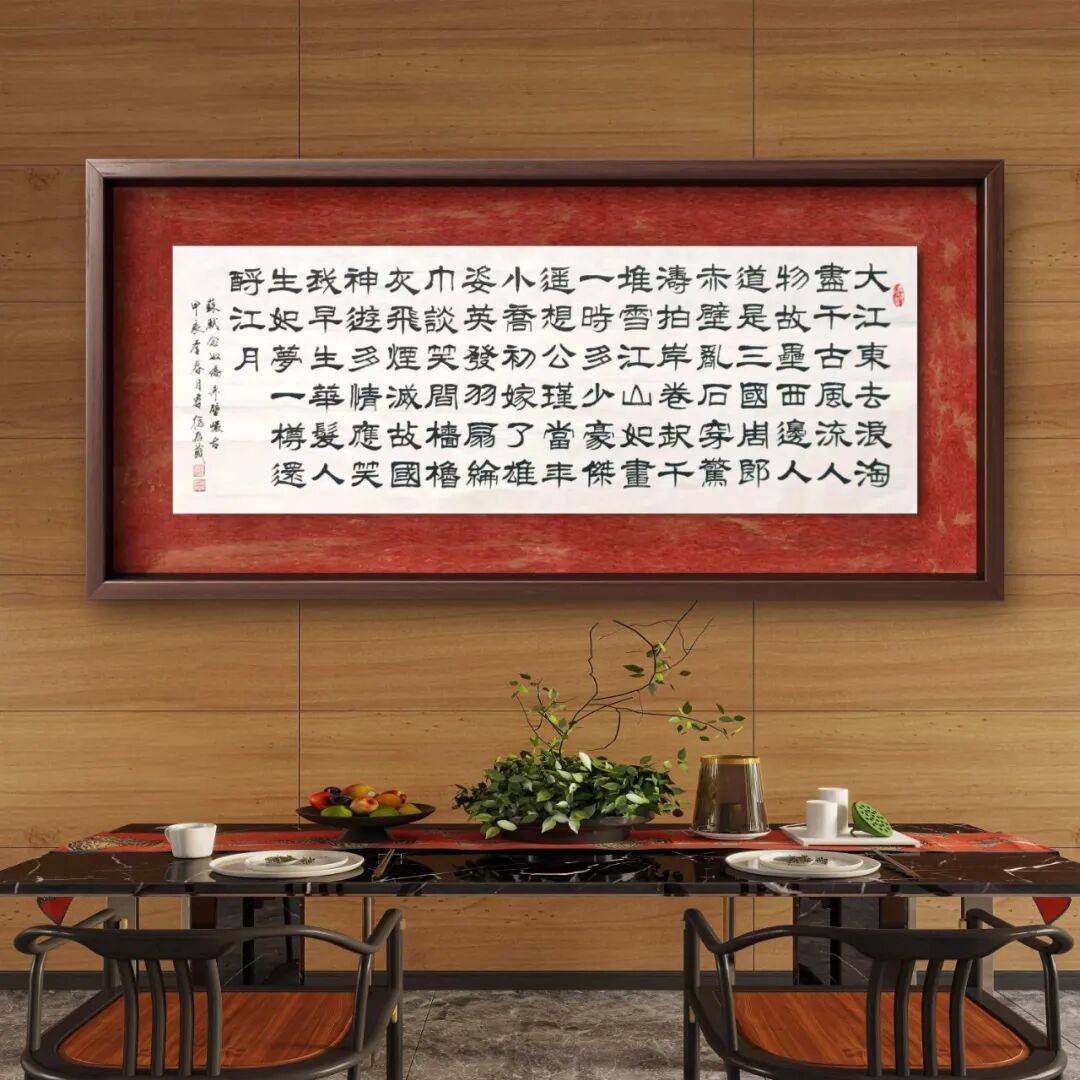

但徐存义先生的隶书可贵之处,更在于"不泥古"的创新精神。在结体字势上,他打破了汉隶单一的形态局限,字体时而富于上挑之势,时而又呈扁平之形,变化丰富而妙趣横生。章法布局上,他更是匠心独运,字字如"夫之阵者",左右横展而规矩严整,上下映照而布列均衡,在严整中求变化,在变化中守秩序。他将《礼器碑》的奇险、《史晨碑》的端庄与自身对书法的理解相融合,借助笔墨的浓淡枯润、线条的粗细强弱,赋予隶书新的视觉张力与情感表达。

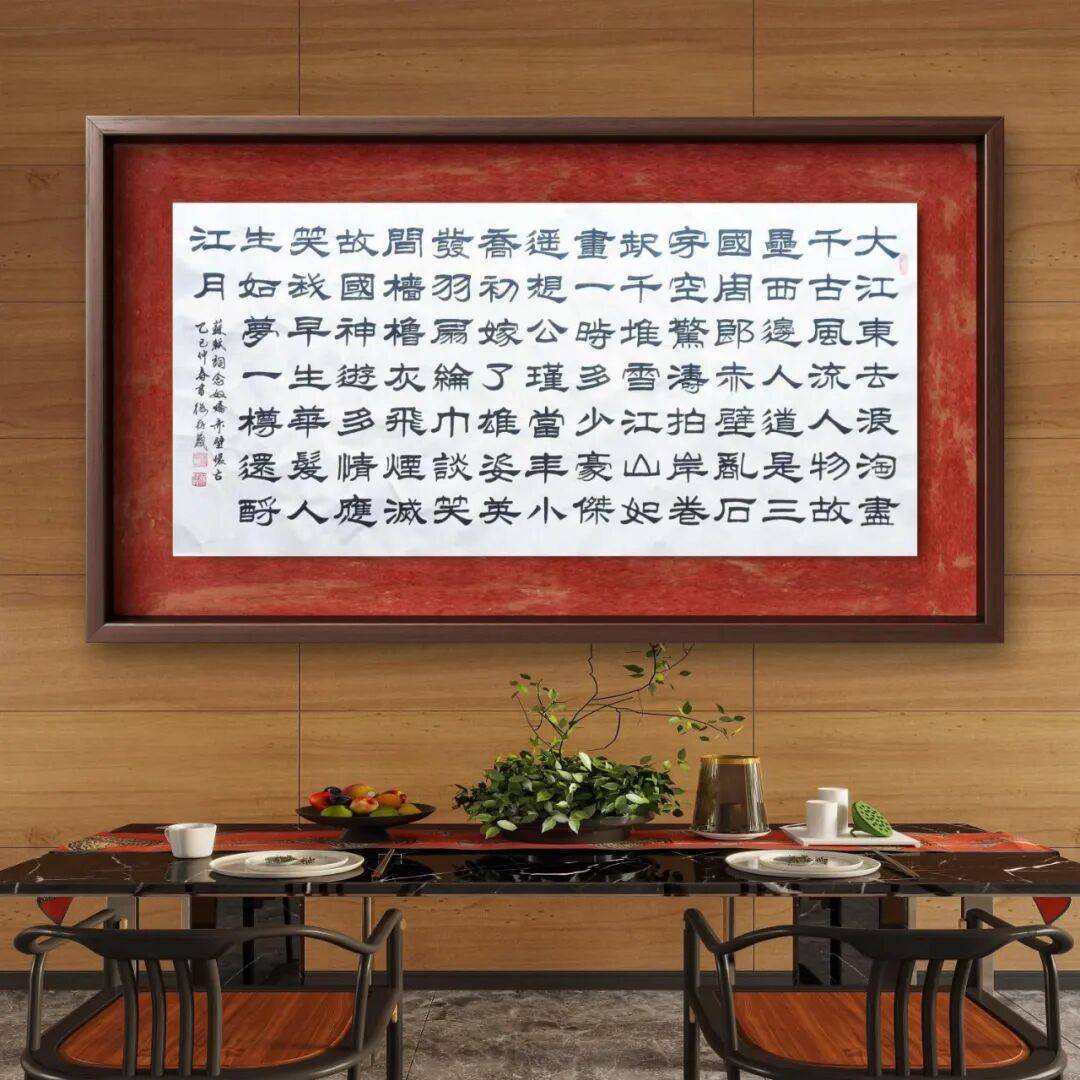

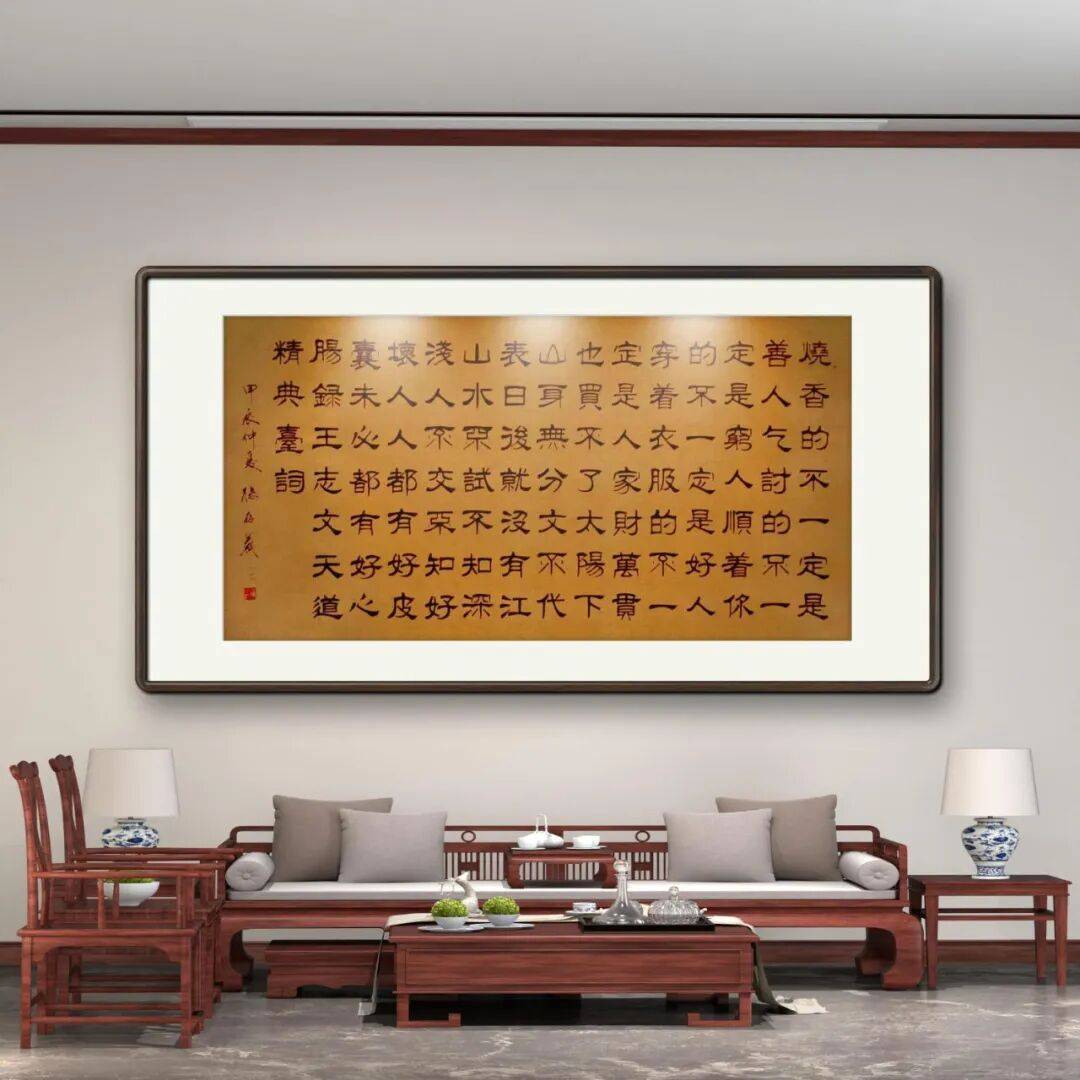

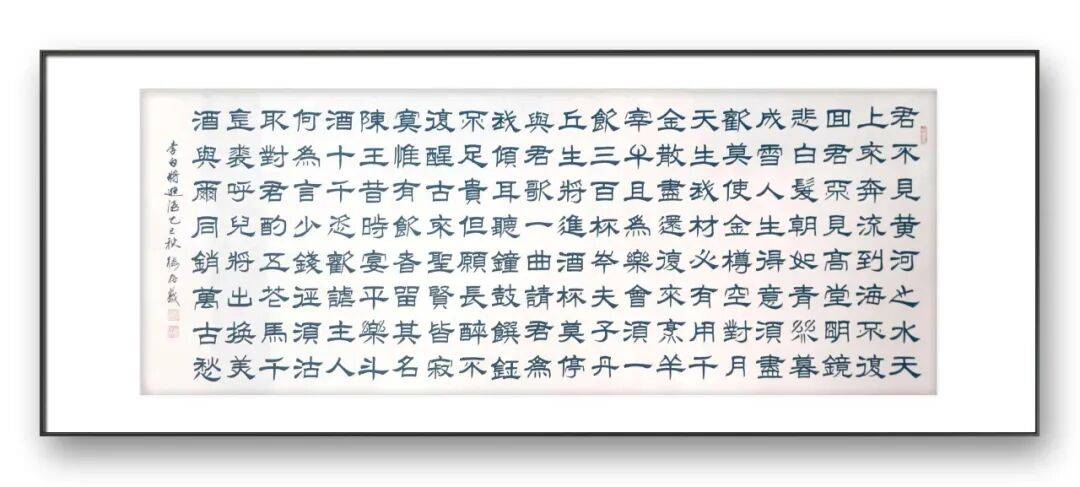

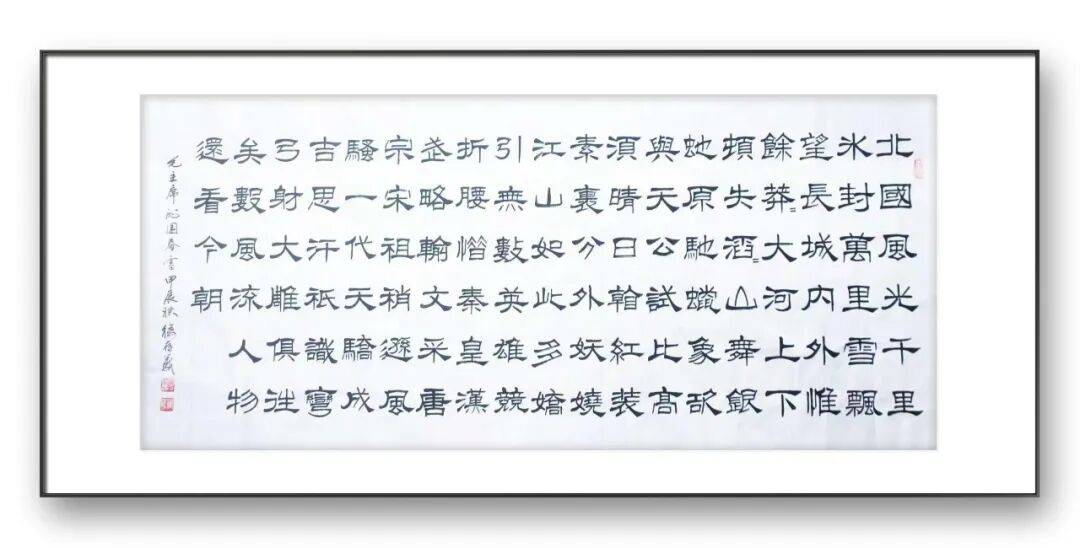

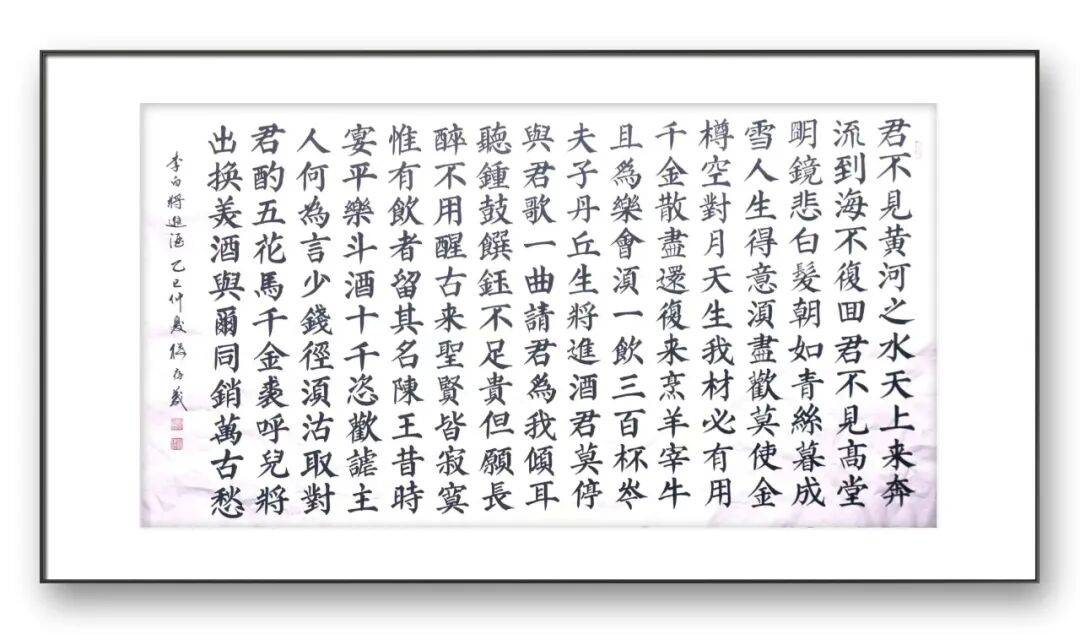

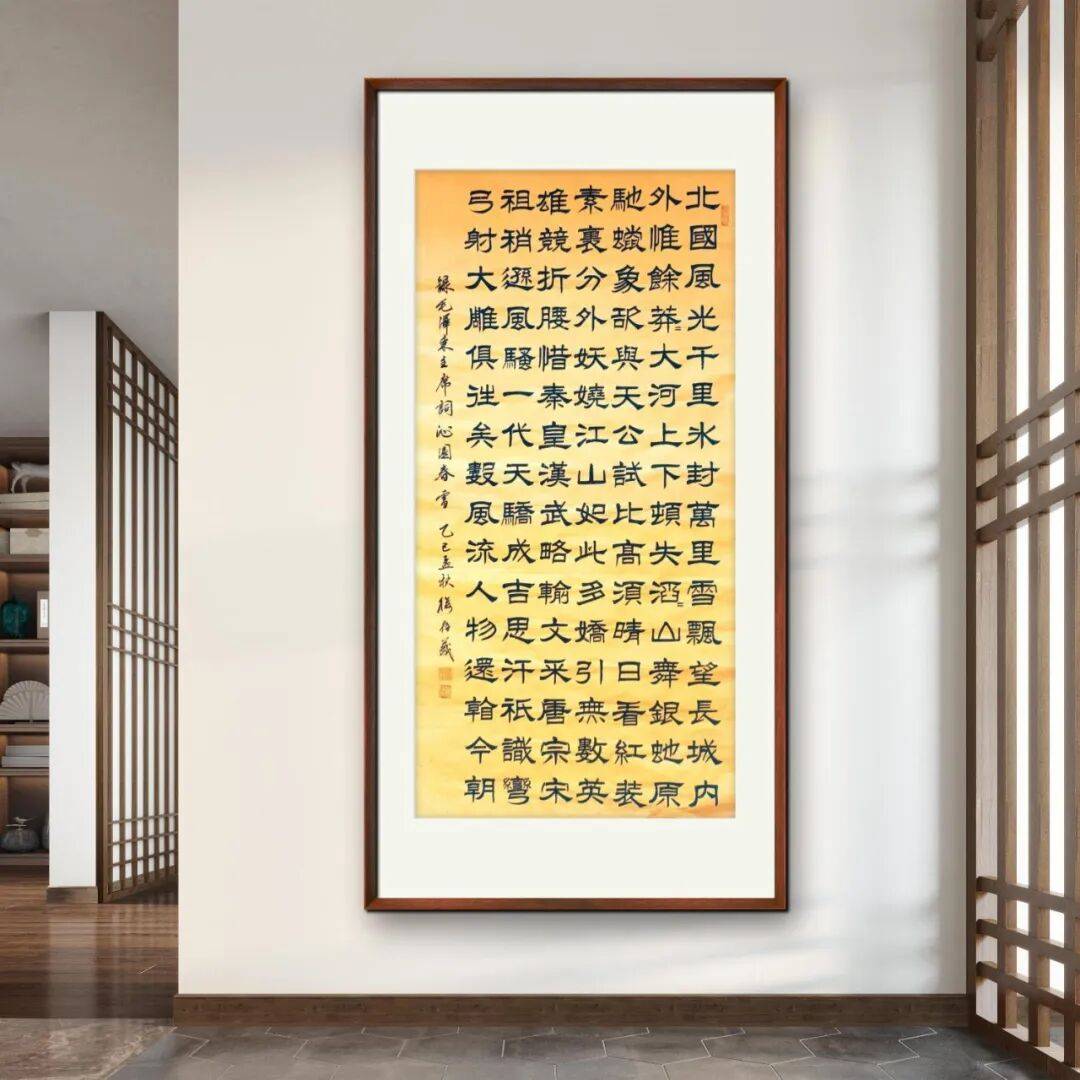

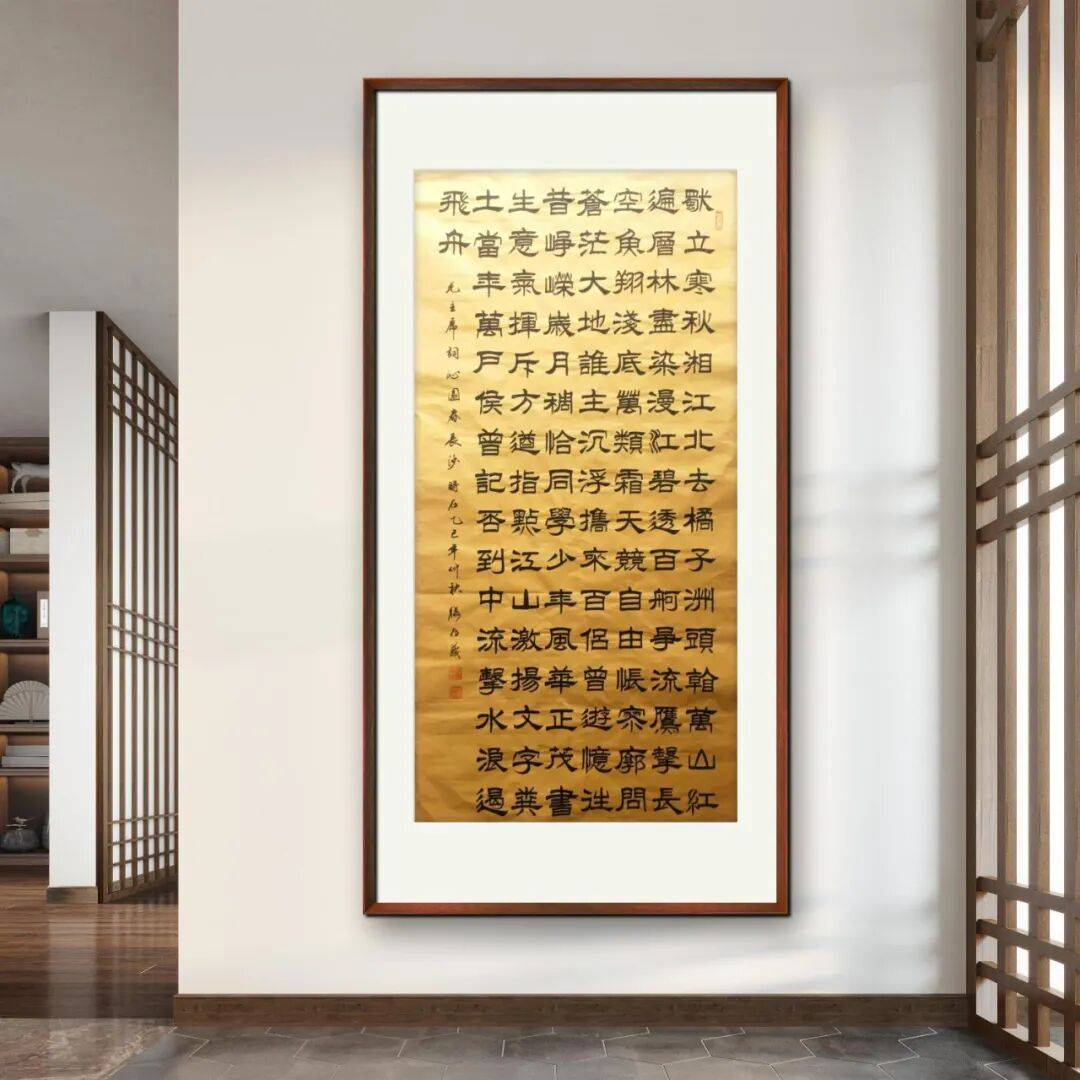

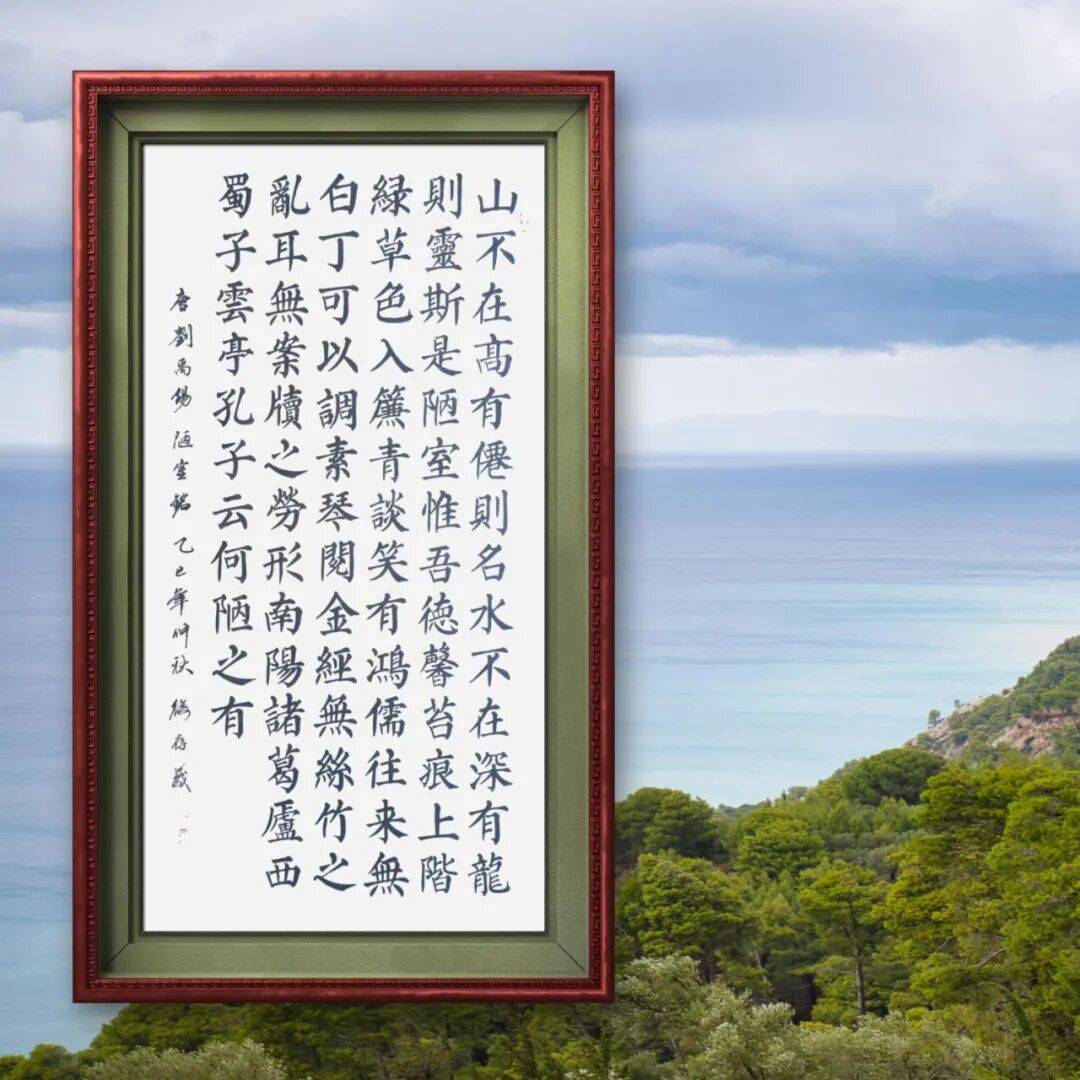

观其楷书作品,横画稳健如承重之梁,竖笔挺拔似立天之柱,那种由内而外的磅礴气势,正是对颜体精神的深刻体悟,让观者感受到书法艺术中蕴含的浩然正气。

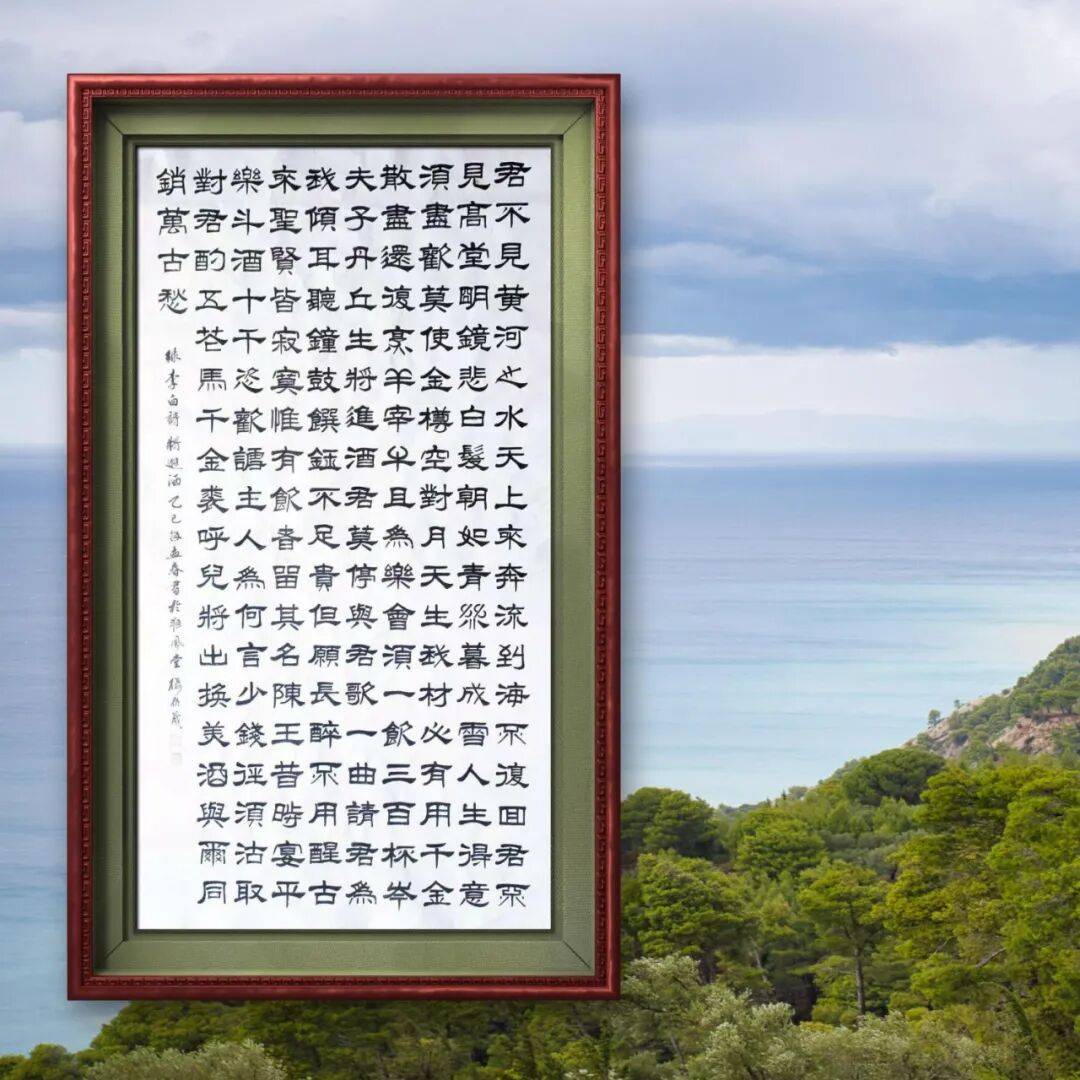

在书法艺术领域,"诸体皆能"向来是对书家综合素养的极高评价,徐存义先生便堪称这样一位难得的人才。除楷隶两体外,他对书法艺术的探索还延伸至更多维度,其作品在笔法、用墨、章法布局上尽显匠心:疏密得体,浓淡相容,笔力遒劲,将黑白互守、虚实相生的美学原则诠释得淋漓尽致。纵观其书法创作脉络,始终遵循着"以继承为基,师古不泥,溶入自我,锐意创新"的路径。他深知,书法的创新绝非无源之水、无本之木,唯有在深厚传统基础上的创新才有生命力。从费新我先生的教诲,到李昭曾、李乾山两位老先生的指点;从唐楷三家的精研,到汉隶诸碑的深耕,正是这种对传统的敬畏与坚守,让他的创新有了坚实根基。而在创作中,他又能以灵动的悟性与灵性,将自我情感与时代审美融入笔墨,使作品既有传统的厚度,又有个性的光彩。

四十年笔墨耕耘,徐存义先生用坚守与创新书写了一部书家的成长史。他以碑帖为基石,在颜欧柳的楷法中铸就筋骨,于汉隶诸碑中汲取古韵;以初心为指引,在临池不辍中锤炼技艺,在融会贯通中确立自我。他的书法作品,不仅展现了高超的艺术技巧,更承载着深厚的文化内涵与人文精神——那是对中华优秀传统文化的敬畏与传承,是对书法艺术本质的深刻体悟,更是一位书家以笔墨践行文化使命的生动写照。

徐存义先生的书法艺术,是他数十年笔墨耕耘的结晶,是传统与创新的完美融合,是文化与精神的生动载体。他以扎实的传统功底筑牢艺术根基,以精妙的笔法展现个性魅力,以和谐的结构与章法营造形式之美,以深厚的文化内涵传递精神力量,在当代书坛树立了独特的艺术形象。

如今,徐存义先生的笔墨生涯仍在继续,相信这位四秩临池不辍的书家,必将在传承与创新的道路上走得更远,以更多精品力作诠释书法艺术的永恒魅力,为中国书法的发展注入新的活力。

(文/田野)

欢迎点赞留言,喜欢老师作品随时留言联系我们。