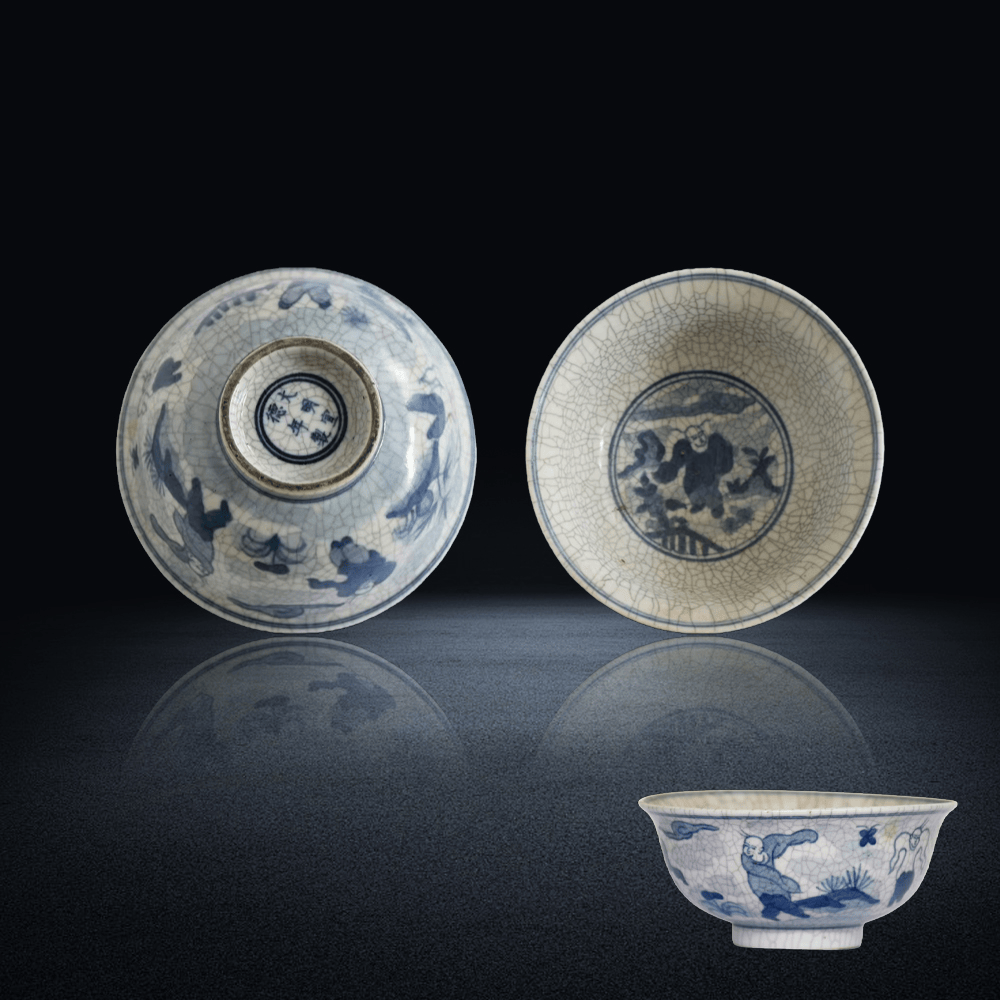

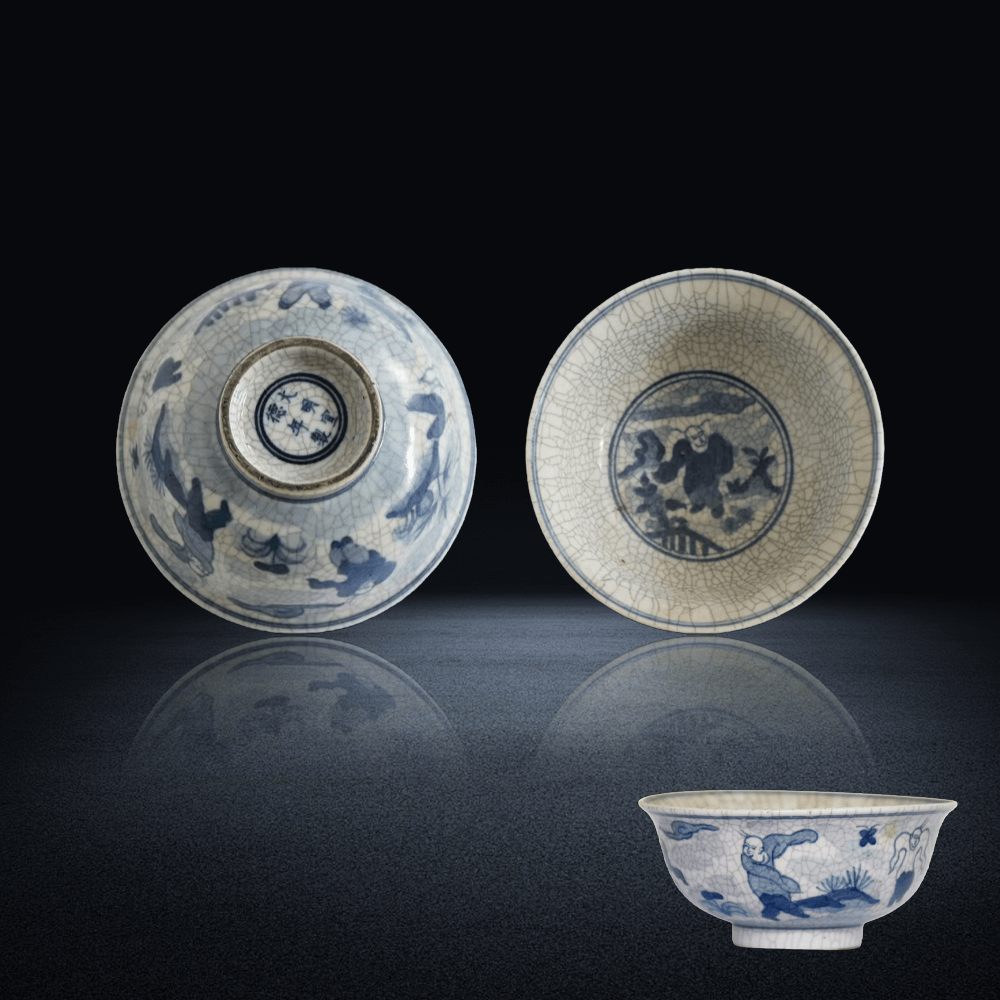

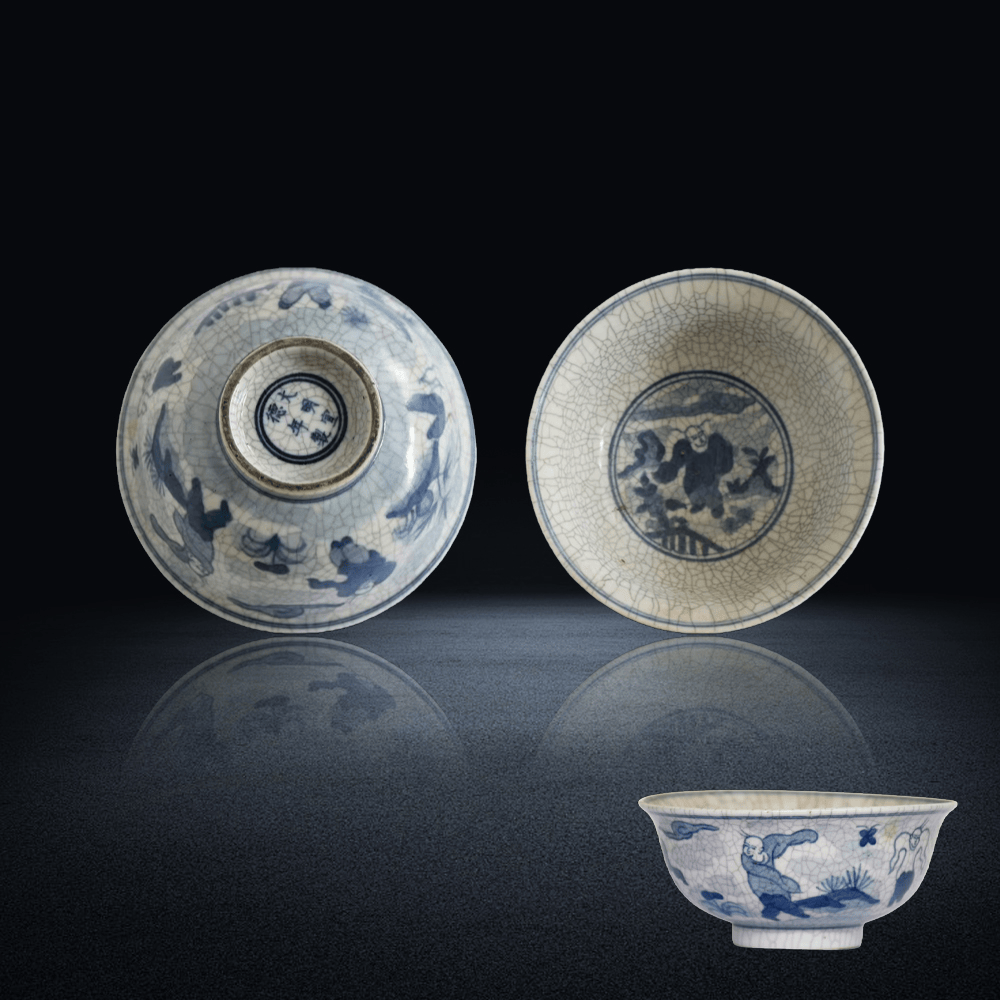

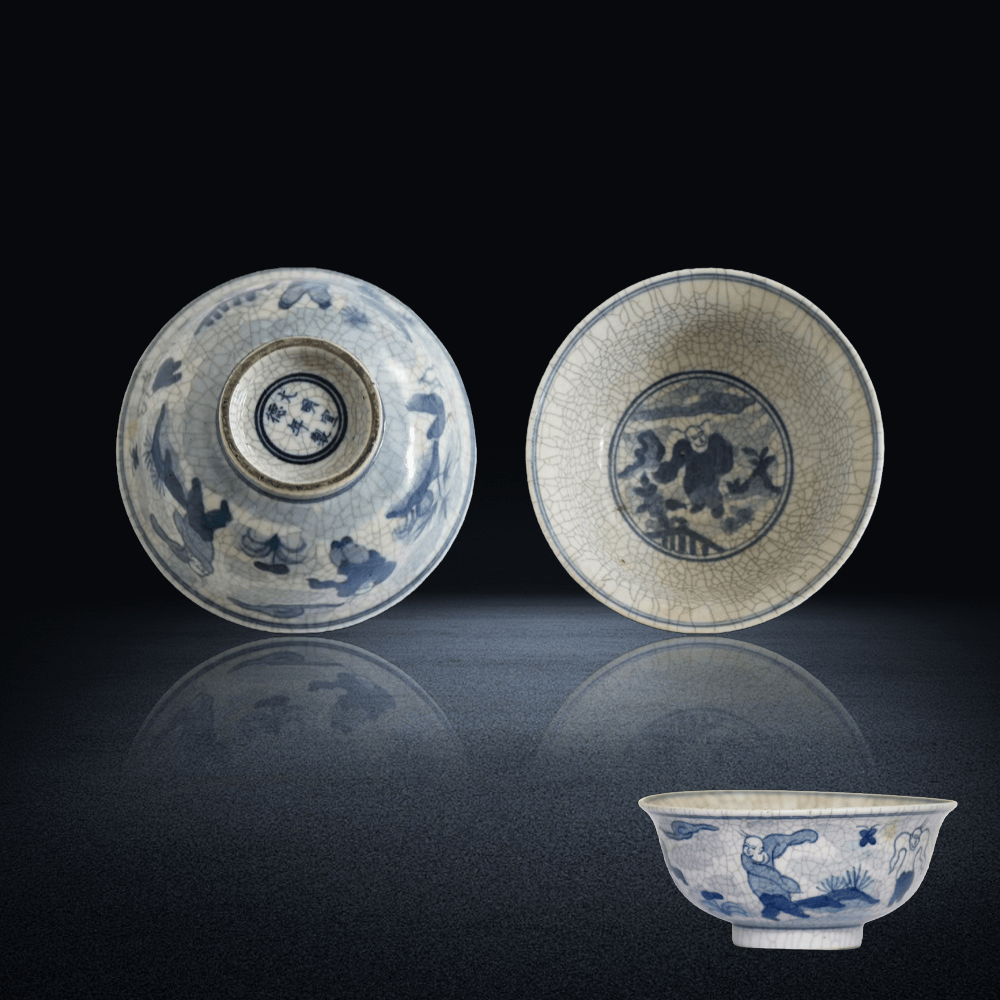

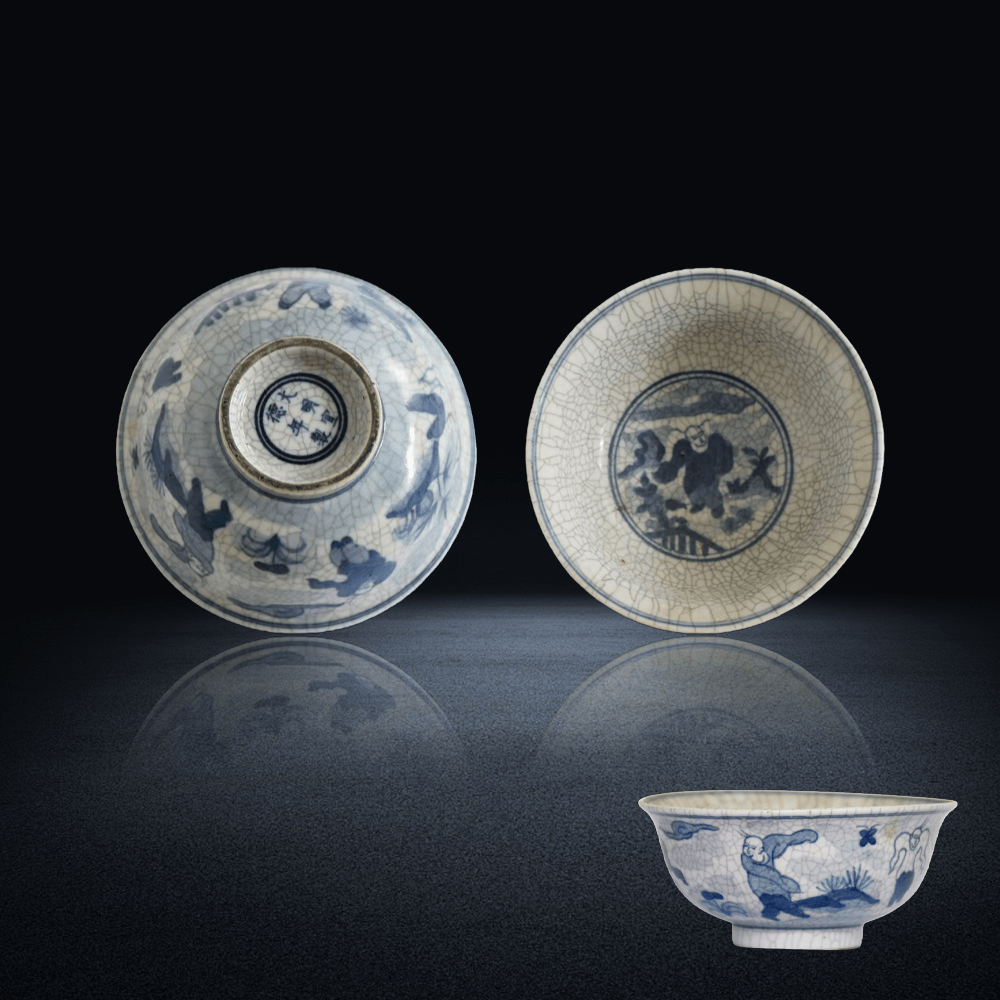

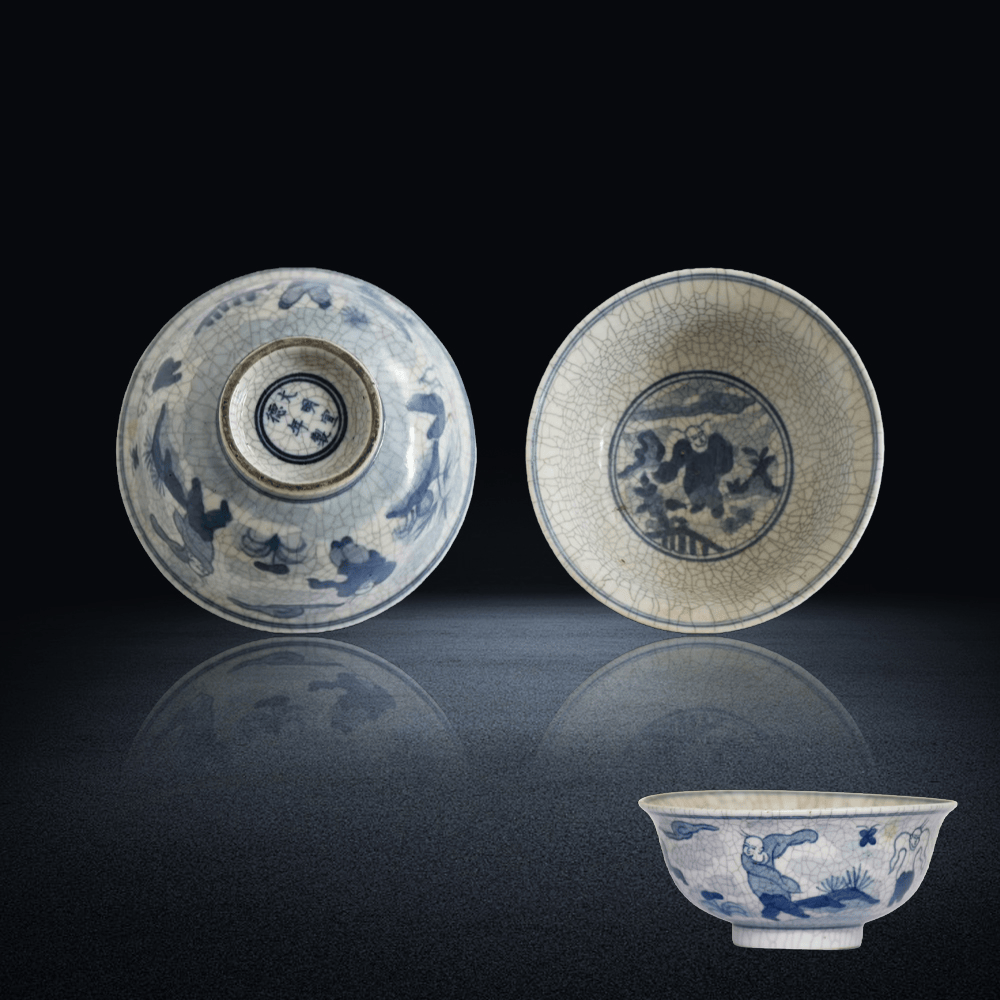

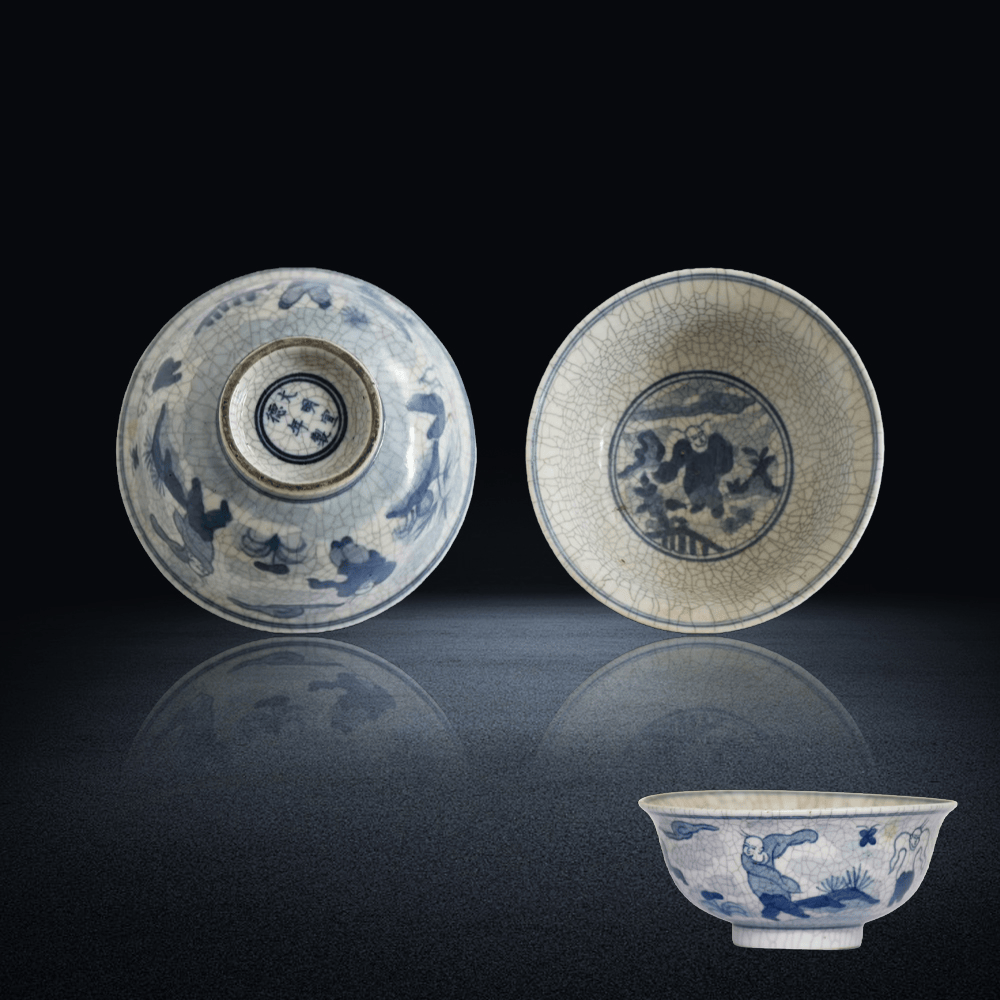

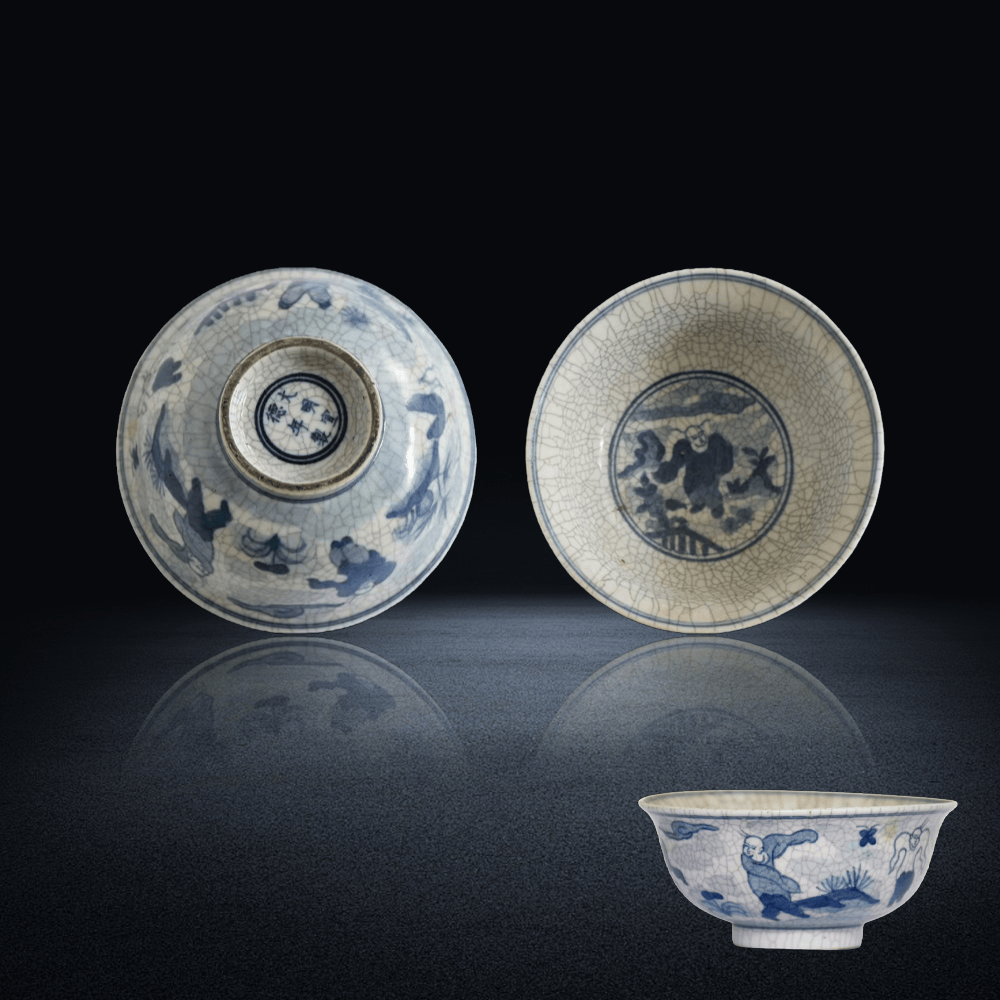

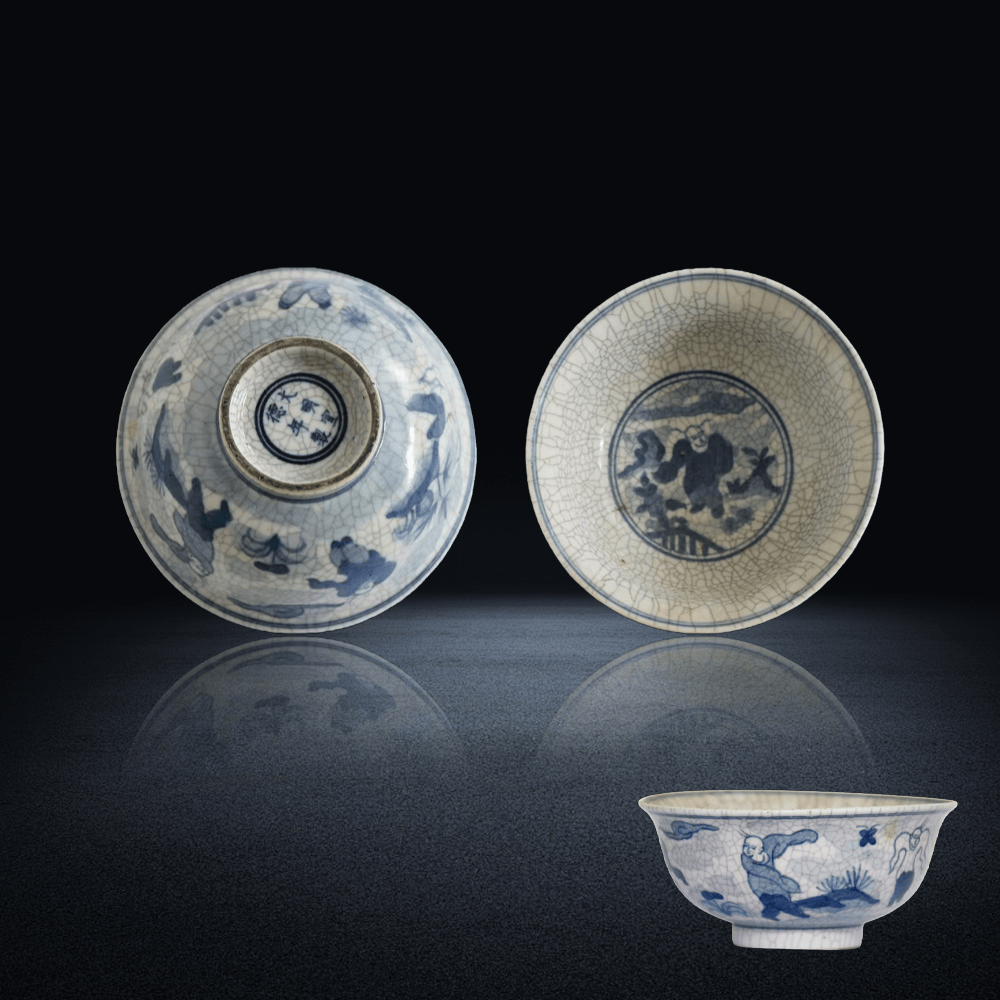

【骆先生私人珍藏】精品瓷器推荐——宣德青花婴戏纹宫碗

《宣德青花婴戏纹宫碗:大明盛世的童趣华章》

当公元1426年的阳光落在景德镇御窑厂的窑火之上,明宣宗朱瞻基的时代,正以瓷器为笔,书写着中国陶瓷史上最浓墨重彩的一页。而眼前这件明宣德青花婴戏纹宫碗,便是那段“仁宣之治”的活态见证——它以苏麻离青的幽蓝为笺,以孩童的嬉闹为墨,将六百年前的盛世气象与人文温度,凝萃成可触可感的艺术瑰宝。

一、盛世底色:宣德一朝的瓷业巅峰

宣德(1426-1435),是明代国力与文化的“黄金十年”。宣宗朱瞻基本身就是一位精通书画、热衷艺术的帝王,他对瓷器的痴迷,直接推动了御窑厂的技术革新与艺术突破。据《大明会典》记载,宣德八年(1433年),朝廷一次便下令烧造瓷器四十四万三千五百件,其中青花占比九成以上——这不仅是规模的彰显,更是工艺自信的体现。

彼时的景德镇,汇聚了全国最顶尖的陶工、画师与窑匠:从选料的“淘洗三遍、陈腐三年”,到制坯的“分段拉坯、接胎无痕”,再到烧造的“火照测温、凭眼控温”,每一道工序都被推向极致。而这件婴戏纹宫碗,正是在这样的背景下诞生的——它并非民间的粗制之物,而是供宫廷赏玩、宴饮的“御瓷”,承载着皇室的审美与时代的气度。

二、器型之美:宫碗的端庄与雅韵

这件藏品并非民间常见的“斗笠碗”,而是宣德官窑独创的**“宫碗”器型**:撇口、弧壁、深腹、矮圈足,口径约19厘米,高近7厘米,线条舒展如新月,比例精准得近乎“黄金分割”。

其器型的妙处,在于“敛放得宜”:口沿微微外撇,既便于端持,又显开阔之态;弧壁自口沿向下缓缓收束,至圈足处微微外撇,形成“外柔内刚”的轮廓,上手时手感沉稳却不笨重——这是宣德官窑“重器轻作”的典型特征。圈足露胎处可见细密的“火石红”,这是胎土中含铁物质经高温烧制后的自然晕散,亦是宣德瓷“胎质坚细”的直观证明。

三、工艺之绝:苏麻离青与婴戏纹的天作之合

(一)青料:来自波斯的“宝石蓝”

这件宫碗所用的苏麻离青,是宣德青花“冠绝天下”的核心密码。这种由郑和下西洋带回的进口钴料,因“高铁低锰”的成分特性,烧造后呈现出深邃如蓝宝石的色泽,且在浓聚处形成自然的“铁锈斑”——那不是瑕疵,而是苏麻离青的“灵魂印记”:当钴料堆积在纹饰的线条边缘,高温下铁元素结晶,形成凹凸不平的锡光质感,宛如星空里的暗纹,触之有岁月的肌理,观之有层次的韵律。

更精妙的是,画师采用了“双料混绘”技法:以国产青料淡描勾线,再以苏麻离青渲染填色——孩童的衣纹、庭院的山石,因此既有清晰的轮廓,又有浓淡渐变的立体感,这是后世仿品难以复刻的“宣德韵味”。

(二)纹饰:六百年前的童趣盛宴

碗心与外壁的婴戏纹,是这件藏品的“灵魂所在”。

碗心以“同心圆”构图绘就庭院小景:四五个孩童或蹲地斗蛐蛐,或奔跑放风筝,或举扇扑蝶——画师以极简的笔触勾勒出孩童的憨态:圆脸、细眼、肥臀,衣纹褶皱寥寥数笔却动感十足,连发丝的弧度都透着天真。庭院中的太湖石以“披麻皴”法绘成,芭蕉叶舒展如伞,连地面的草茎都清晰可见,仿佛能听见孩童的笑闹穿透釉面而来。

外壁则以“通景式”布局展开:十余个孩童穿梭于山水园林间,有的抱瓶插花(“平安”之喻),有的执戟戏球(“吉庆”之兆),有的结伴捉迷藏——人物疏密有致,既无拥挤之感,又显热闹氛围。这种“多婴戏”题材,在宣德朝具有特殊的文化寓意:它不仅是对“多子多福”的祈愿,更是“仁宣之治”下社会安定、民生富足的写照——只有盛世,才有闲情描绘孩童的嬉闹。

(三)釉与胎:如脂似玉的“宣德品格”

这件宫碗的胎体,是宣德瓷“质料细厚”的典范:胎土经反复淘洗,细腻如羊脂,上手掂之有“压手”之感,却无笨重之态。釉面是典型的“亮青釉”,白中泛青,肥厚温润,触之如抚凝脂,放大镜下可见细密的“橘皮纹”——这是釉浆在高温下自然流淌形成的肌理,是宣德瓷“不修而美”的标志。

尤为难得的是,碗身带有自然的“开片”:裂纹如冰丝交织,与青花的幽蓝相映成趣,这是岁月赋予的“蝉翼纹”,让这件六百年的古器更添沧桑之美。

四、收藏之珍:不可复制的时代孤品

这件宣德青花婴戏纹宫碗的收藏价值,在于它的“不可替代性”——

(一)存世稀缺:十年窑火的遗珠

宣德朝仅历十年,御窑厂实行“十中选一”的严苛筛选:稍有瑕疵的瓷器即被砸碎掩埋,因此传世的宣德官窑瓷不足五万件,而带完整婴戏纹的宫碗更是凤毛麟角。目前全球公立博物馆中,此类藏品仅见台北故宫、北京故宫等数家,流通于市场的更是屈指可数。

(二)文化载体:盛世的活态史书

它不仅是一件瓷器,更是“仁宣之治”的文化标本:从苏麻离青的进口,可见郑和下西洋的中外交流;从婴戏纹的流行,可见当时社会的生育观念与民生状态;从宫碗的器型,可见明代宫廷的生活美学——一件器物,承载了一个时代的政治、经济、文化与审美,这是现代艺术品无法比拟的“历史重量”。

(三)艺术永恒:跨越时空的审美共鸣

无论古今,“童趣”都是最能打动人心的主题。这件宫碗中的孩童,没有宫廷的威严,只有纯粹的快乐——这种“天真之美”,在六百年后的今天依然能引发共鸣。而宣德青花的“幽蓝之美”,更是超越了时代与地域:它曾随郑和船队远销海外,被波斯贵族奉为“东方宝石”;如今,它依然是全球藏家追逐的“艺术图腾”。

五、结语:藏一件宣德,藏一段盛世

当你将这件宣德青花婴戏纹宫碗置于案头,灯光下,苏麻离青的幽蓝会晕染开六百年的时光,孩童的笑闹会穿越时空而来。它不是一件冰冷的古物,而是一位“时光使者”——它带着宣德朝的窑火温度,带着明代画师的笔触深情,带着盛世的安定与喜悦,来到你的身边。

于藏家而言,拥有它,是拥有一段可触摸的历史,是拥有一件不可复制的艺术孤品,更是拥有一份跨越千年的审美共鸣。当后世之人再回望今天,这件宫碗,依然会是连接古今的文化纽带——而此刻,它正等待着一位懂它的藏家,续写新的传奇。