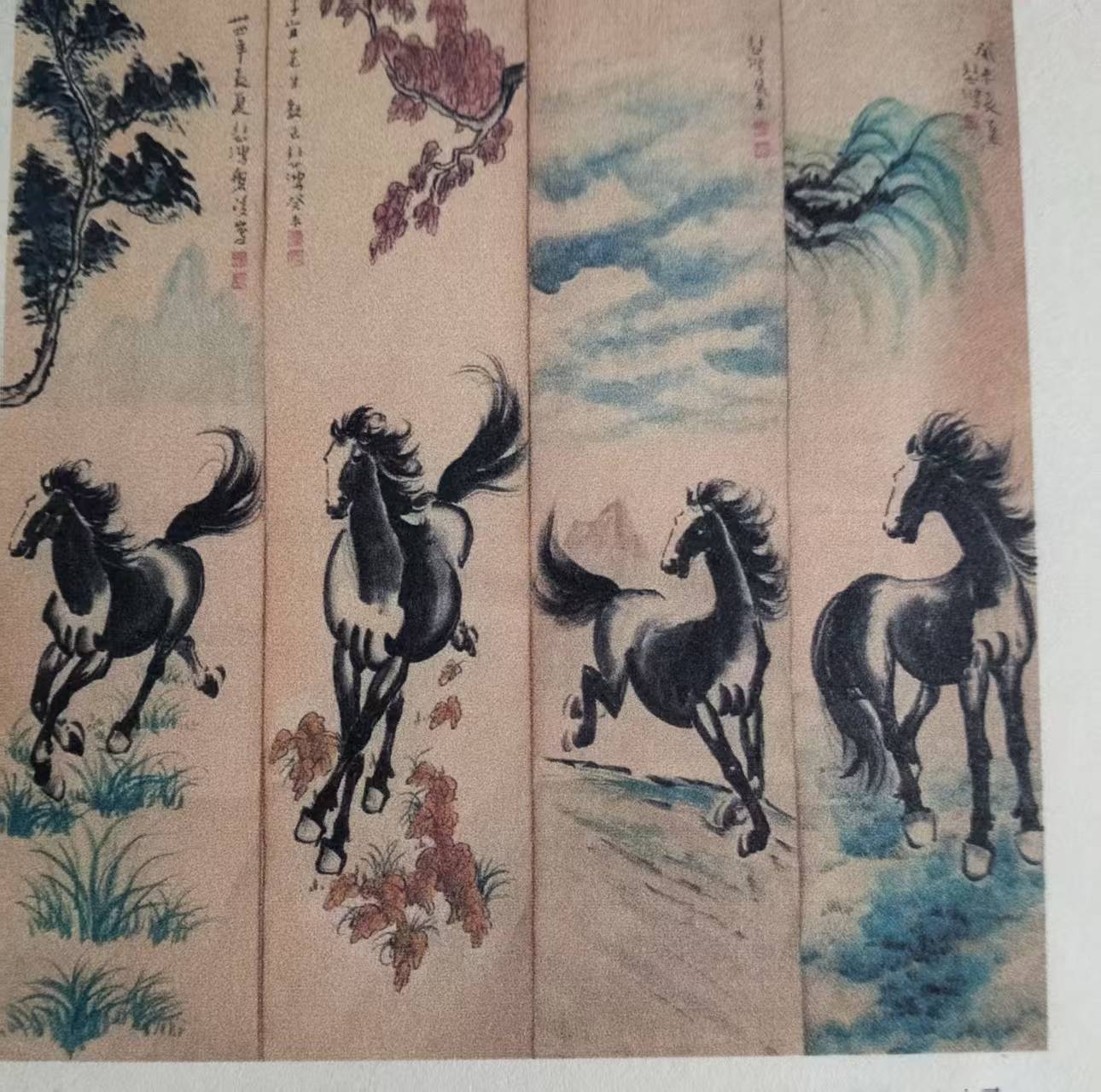

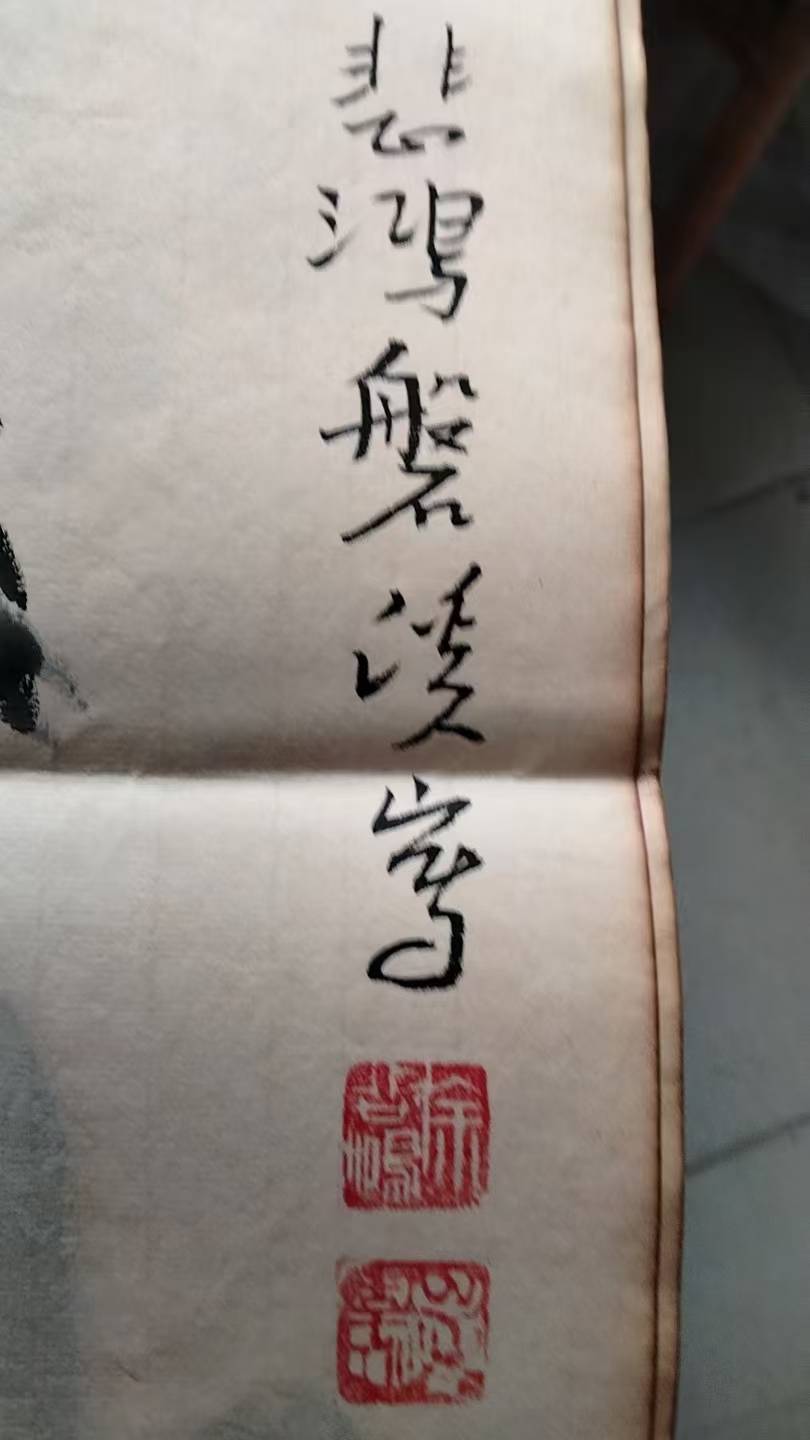

笔端龙马见精神:徐悲鸿骏马图四条屏鉴赏

在中国近现代美术的星空中,徐悲鸿先生笔下的骏马,无疑是一颗最为璀璨、最深入人心的明星。他所创作的骏马,超越了动物的自然形态,升华为一种昂扬不屈、奋发进取的民族精神的象征。而《骏马图》四条屏,作为其马题材作品的集大成式展现,更是将这种精神气韵推向了极致。这组作品不仅展现了画家高超的技艺,更承载着特定历史时期的文化理想与情感寄托,在艺术市场上享有至高无上的地位。

一、 历史背景:民族危难中的精神呐喊

徐悲鸿的骏马图大多创作于二十世纪三四十年代,这是中华民族面临深重危机、全民族奋起抗战的艰苦岁月。国家的危难、民族的命运,深刻地影响了艺术家的创作主题与情感基调。

在这样一个“风雨如晦,鸡鸣不已”的时代,徐悲鸿的马不再仅仅是文人笔下的闲情逸致,而是被赋予了全新的、强烈的时代精神。他笔下的马,或昂首屹立,或驰骋奔腾,无一不充满力量、斗志与自信。这些马是“哀鸣思战斗,迥立向苍苍”的战士,是承载着民族希望、奔向光明的使者。通过骏马的形象,徐悲鸿旨在唤醒国人的斗志,鼓舞同胞的士气,表达对民族复兴的坚定信念。四条屏的形式,通过不同姿态、不同场景的组合,将这种精神意象序列化、立体化,构成了一个更加完整和宏大的精神叙事。

二、 画家其人:融贯中西的艺术革新者

徐悲鸿,是中国现代美术事业的奠基者之一。他早年留学欧洲,深入系统地学习了西方古典写实主义的绘画技巧,尤其精通素描与解剖。归国后,他矢志于中国画的改革,旗帜鲜明地主张“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方绘画之可采者融之”。

他将西方绘画的科学造型观念与中国画的笔墨意蕴完美地结合起来。具体到画马上,他反对传统中国画中一些概念化、符号化的马匹形态,坚持对真马进行大量的写生,研究其骨骼结构、肌肉走向和解剖关系。正是这种科学的观察与训练,使得他笔下的马在造型上无比精准、健硕有力,充满了真实的体积感和力量感。同时,他又是中国传统文化的继承者,将中国画以线造型、讲究笔墨情趣的美学原则发挥得淋漓尽致。这种“中西合璧”的艺术理念,在他的骏马图中得到了最成功的实践。

三、 作画手法与艺术特色:形神兼备的笔墨交响

徐悲鸿《骏马图》四条屏在作画手法上,集中体现了其融汇中西的艺术革新思想。

- 以线立骨,笔墨酣畅: 徐悲鸿运用中国画特有的毛笔和宣纸,以极具书法韵味的线条勾勒出马的轮廓。这些线条迅疾、肯定、富有弹性,时而如刀劈斧凿,刻画出马匹坚硬的骨骼;时而如行云流水,表现出肌肉的圆润与弹性。在马的鬃毛和尾巴处,更是用笔如飞,浓淡干湿变化多端,极具飞动之势,将马在运动中的飘逸与力量感表现得淋漓尽致。

- 素描入画,体积感强: 他创造性地将西方素描的明暗观念融入中国画。他并非完全照搬光影,而是通过墨色的浓淡干湿来表现马的体积与结构。在马的关键结构处,如肩胛、腿关节等,以浓墨或焦墨加以强调;在马的身体部位,则以淡墨干笔皴擦,巧妙地表现出肌肉的块面转折和光影质感。这使得他的马“跃然纸上”,具有极强的立体感和雕塑感。

- 构图精妙,气韵生动: 四条屏中的每一幅既独立成章,又相互呼应。有的马匹静立回首,神情警惕,蓄势待发;有的马匹四蹄腾空,纵横驰骋,气势如虹。这种动静结合、疏密有致的构图,使得整套作品充满了节奏感和韵律感。画面大量留白,不着背景,既是中国画“计白当黑”美学的体现,也将观者的视线完全聚焦于马本身的精神与动态上,达到了“以少胜多”的艺术效果。马的眼神、鼻孔、蹄腕等细节刻画尤为精到,是传达其“神”的关键所在。

四、 收藏价值与升值空间分析

徐悲鸿的《骏马图》四条屏,在艺术收藏领域是公认的顶级珍品,其价值建立在坚实而多元的基础之上。

- 精神符号与时代印记: 徐悲鸿的骏马已经成为一个超越艺术本身的文化符号,代表着积极向上、一往无前的精神。这种广泛的社会认同感和文化价值,使其作品拥有了超越一般艺术品的深厚底蕴和感染力。

- 艺术创新的里程碑: 作为中国画改革成功的典范,这套四条屏代表了徐悲鸿个人艺术的最高成就之一,也是中国近现代美术史上一座重要的里程碑。其学术价值和艺术史地位无可撼动。

- 稀缺性与市场焦点: 徐悲鸿的真迹,尤其是《骏马图》四条屏这样代表性强、品相完好、流传有序的成套作品,存世量极为有限。一旦在市场上出现,必定成为全球顶级藏家和重要机构竞相追逐的焦点。

- 稳健的升值前景:

- 价值的“硬通货”属性: 徐悲鸿的作品市场体系成熟,流通性好,是艺术品市场中保值增值的“硬通货”。其价值历经数十年市场检验,表现出极强的稳定性。

- 抗风险能力: 作为具有崇高民族声誉和明确艺术史定位的大师精品,其价值基石极为牢固,抵御经济波动风险的能力远超许多其他资产。

- 持续的增值动力: 随着中国艺术品收藏市场的不断成熟和深化,对于具有标志性意义的“馆藏级”作品的需求将持续旺盛。而这类资源的绝对稀缺性,决定了其长期供不应求的市场态势。因此,《骏马图》四条屏的未来升值空间依然广阔,其市场表现预计将长期保持稳健上扬的态势。

结语

徐悲鸿的《骏马图》四条屏,是一曲用笔墨谱写的英雄乐章,是一组凝聚了时代精神与个人才情的艺术丰碑。它不仅让我们欣赏到中西绘画技法完美融合所产生的形式美感,更让我们感受到那种奔涌在血脉中的、不屈不挠的民族魂。收藏这样一套作品,不仅仅是拥有了一份珍贵的艺术资产,更是与一段激昂的历史、一种崇高的精神建立了联结。其深厚的文化底蕴与永恒的艺术魅力,注定将穿越时间,历久弥新。