巫鸿学术回顾展|跨时空的艺术漫游

以文会友

——巫鸿教授八秩华诞学术文献展

出品:

生活·读书·新知三联书店、世纪文景、活字文化、理想国

承办:

UCCA〡佳作书局

协办:

北京大学艺术学院、中央美术学院人文学院、湖南美术出版社、上海书画出版社、嘉德文库

策展:

郑岩、尹冉旭

时间:

2025年11月2日—11月23日

地点:

北京市朝阳区酒仙桥路4号798艺术区尤伦斯当代艺术中心二层大客厅

2025年11月2日,“以文会友——巫鸿教授八秩华诞学术文献展”将正式启幕。展览通过八个主题版块层层展开,讲述一位写书人、教书人与读书人的动人故事:

01.

豹迹:从《一组早期的玉石雕刻》到《武梁祠》

巫鸿在哈佛, 1989年

在《豹迹》的序言《影子与记忆》一篇中,巫鸿写道:

每个人都有过比恒河沙数还多的影子。在流动的时间里,变化的光线下,移动的表面上,影子消失和出现,拉长和缩短,永不休止地把血肉之躯转化为透明的平面。它们没有过去和将来,仅属于此时此刻。它们没有实体,总附于造就它们的环境和身体,但又转瞬即逝,不留踪迹。

展览中收集来的这些影像,是影子的抵抗者,想要抓住流动的时间、变化的光线和生长的身躯。在透明的胶片上,影像显现,意图永不消失。又一些信件、手稿、书籍,更以确切的文字再现“过去”。巫鸿怀疑那个无可争议的“往昔”。在这些文献看似牢固的表面与表面之间,我们期盼的交谈开放且可深入。破解、重述、想象或再造,是此刻此地对诸位的邀请。

巫鸿 著,The Wu Liang Shrine: The Ideology of Early Chinese Pictorial Art(《武梁祠:中国古代画像艺术的思想性》), Stanford University Press, 1989年

02.

纪念碑性:重构与宏观叙史

巫鸿于1987年在哈佛获得博士学位后留校任教。90年代初,《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》成书,这是一部早期中国美术史的贯通之作。同一时期,巫鸿还参与了几个通史性的集体写作项目。沿循着文化比较与历史演变这两条线索,他的目光集中于发掘中国古代美术内部的连续性和凝聚力。

“到1989年秋,我在哈佛大学美术史系已经教了两年书,和系里其他教授的学术交流也逐渐展开。如同其他欧美大学一样,哈佛美术史系的基本学术方向,可以说既是跨地域的,又是以西方为中心的。大部分教授的研究领域是从古典到当代的西方美术史,其余少数几位教授专门负责美洲、亚洲和非洲艺术,我则是该系唯一的中国美术史教员。这种学术环境,自然而然地促使我对世界各地美术的历史经验进行比较,特别是对中、西艺术之异同进行思考。”

——巫鸿《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》中文版序

巫鸿 著,Monumentality in Early Chinese Art and Architecture(《中国早期美术和建筑中的“纪念碑性”》), Stanford University Press, 1996年

03.

礼仪中的美术:物质材料与个案研究

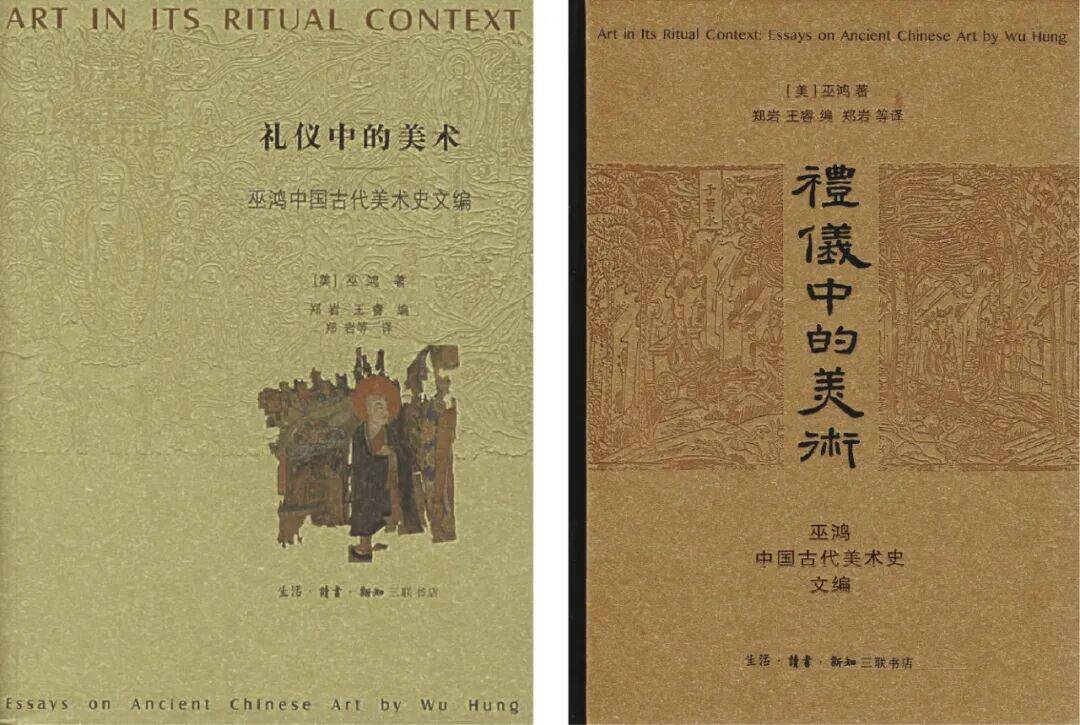

巫鸿 著,郑岩 等译,《礼仪中的美术:巫鸿中国古代美术史文编》,生活·读书·新知三联书店,2005年版(左)/2016年版(右)

“人类疏远了尘世的自己,离开了世俗的存在和实际的需求,也远离了他们熟悉的日常物件和图像,他们转向更高级、更虚幻、更形而上、更加精神层面上的存在,开始实验各种可能的方式去和这种存在进行交流。”

——巫鸿《中国古代艺术与祖先崇拜》课程讲稿

“礼仪中的美术”(Art in its ritual context)构成巫鸿研究早期美术最基本的视角。他对人类行为方式的关注,成为联系物质材料与精神信仰的重要纽带。

2000年夏,北京大学第二次“汉唐之间”国际学术讨论会(前排左八为巫鸿)

1999年至2001年,巫鸿发起了“汉唐之间的艺术与考古”研究项目。这项与中外多家学术机构合作的计划,致力于在汉、唐两个大一统王朝之间探讨中国艺术的转变过程。三次学术讨论汇集了美术史、考古学、历史学等领域的数十位学者,涉及宗教艺术与考古、区域文化的互动与交融、物质文化与视觉文化等多重议题。

04.

重屏:中国绘画的面目发现与再讲述

“任何叙事作品都必须含有两个必要的组成部分:一个是被叙述的故事;另一个是叙事本身,或者说是讲故事的方式。”

——巫鸿《中国叙事画》课程讲稿

以“关键词”为锁钥,巫鸿拓展出中国绘画史研究的许多新维度,如“重屏”“女性空间” “物性与情感”等,重新讲述中国绘画的故事。在传统领域,他又以空间与时间、媒材与形式、作品与原境、图像与超验等为方法,续写了敦煌、早期山水画并及远古以来的整个中国绘画史。

巫鸿于梅隆讲座现场,2019年

05.

黄泉下的美术:“墓葬美术”的发声与回响

左|巫鸿 著,The Art of the Yellow Springs:Understanding Chinese Tombs,Reaktion Books,2012年

右|巫鸿 著,施杰 译,《黄泉下的美术:宏观中国古代墓葬》,生活·读书·新知三联书店,2010年

“墓葬艺术还没有像书画、青铜、陶瓷或佛教美术那样在中国美术史的研究和教学中形成一个‘专门领域’或‘亚学科’,发展出处理和解释考古材料的一套系统的理论方法论。”

——巫鸿《墓葬美术:可能的美术史亚学科》

《读书》,2007年第1期

2010年,巫鸿的专著《黄泉下的美术:宏观中国古代墓葬》以中英文出版。在回顾学术史的基础上,他进行了客观与批判性的反思,提出墓葬材料的整体性解读思路,并发展出墓葬研究的空间性、物质性与时间性等向度。2009至2019年,巫鸿联合国内学界组织了六届“古代墓葬美术研究国际会议”。“墓葬美术”理论与方法的系统化,获得积极响应。

巫鸿牵头组织并联合北京大学、中央美院共同主办的六届“古代墓葬美术研究国际会议”略影

06.

物·画·影:在全球的“河流”里偶遇“浪花”

在物理隔绝的特殊时期,《物·画·影:穿衣镜全球小史》完成了一次全球艺术史写作的实验。2023年与2024年秋冬,巫鸿开启了北京大学“跨时空艺术漫游”系列讲座,十五次讲座超越了历史原境与主题,探求古今中外艺术图像交汇的逻辑。此次展览开幕之际,第三次“漫游”系列讲座又以“穿越”为主题,踏上了宏阔的空间旅行。

“许多年来,我的一个爱好是在遗址、石窟、庙宇、教堂和大大小小的博物馆、美术馆中随意游荡,期待某个陌生图像跃入视野,把浮动的目光化为凝视和好奇心的悸动。我把这种经历称为“漫游中的偶遇”……漫游是身体和目光的移动,偶遇是视线和思念的锁定。漫游是河流,偶遇是礁石上泛起的浪花。某一偶遇的印象驻留在记忆里,等待在未来的漫游中,被新的偶遇激活。”

——巫鸿《偶遇:在漫游中感知艺术》

巫鸿于北京大学系列讲座现场,2023年

07.

关于展览的展览:巫鸿的当代艺术实践

亚当斯阁一次中国当代艺术展览上的合影,从左至右为:陈丹青、罗中立、翁如兰、凱利夫人、罗伯特·凯利、木心、巫鸿

哈佛岁月中,“亚当斯阁”无疑是重要的。就在会客厅的墙面上,巫鸿开始了他最早的策展工作。他和许多中国艺术家建立了此后长达数十年的友谊。

这一时期充满了浪漫色彩。在从未公开过的照片中,我们看见一位恋爱中的年轻人,一边写作《武梁祠》,一边热情地进行着绘画创作。

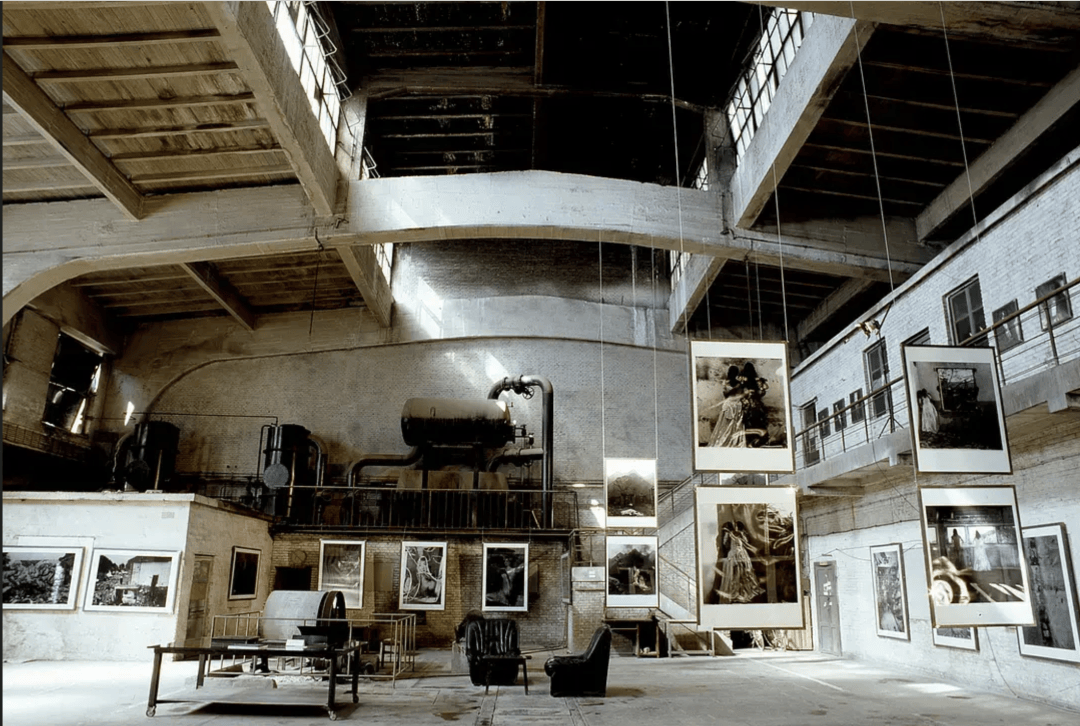

“蜕:荣荣和映里的影像世界”展览现场 798工厂大窑炉 2003年

08.

第一堂课:作为老师的巫鸿

巫鸿从1987年起在哈佛大学教授中国美术史,1994年转到芝加哥大学,至今已近四十年。他教书有两个习惯,一是写讲稿,二是用图像建构逻辑。这两个习惯延续至今。他对哈佛大学的导师之一约翰·罗森费尔德(John Rosenfield)教授的习惯记忆深刻:

“每次上课前他都会在系里的图像资料室里待上近一小时,先选出若干35毫米幻灯片,一排排放在‘灯箱桌’上。随即端坐桌前对着这些微型图片陷入沉思,时不时更换某些幻灯片的位置以形成新的组合。”

借着他的描述,我们也看见他对着幻灯片沉思的身影,思考着如何建构图像的逻辑,在即将开始的课上把学生带入一个环环相扣的图像分析世界。

2015年6月4日巫鸿夫妇和学生们在一起

尾声:生动

巫鸿收藏的机器人

作为展览的尾声,我们将回到那位曾经怀揣惊奇、从故宫走向世界的年轻人。“年轻人”既是巫鸿教授的青春写照,更是贯穿其学术生涯的精神象征:始终以天真的眼光审视传统,以开拓的勇气跨越边界。正是这份不变的"年轻",让他始终带着出发时的惊奇与叩问,在每一次的"第一堂课"中重新开始。

本次展览由郑岩、尹冉旭策划,借由文献、手稿与影像资料,邀请观众走进这位写书人、教书人以及读书人的思想世界,一起感受历史的余温如何在一次次的凝视中,被唤醒,并照见我们的当下。

关于巫鸿

巫鸿

Wu Hung

1963年考入中央美术学院美术史系。1972—1978年任职于故宫博物院书画组、金石组。1978年重返中央美术学院美术史系攻读硕士学位。1980—1987年就读于哈佛大学,获美术史与人类学双重博士学位。随即在哈佛大学美术史系任教,于1994年获终身教授职位,同年受聘主持芝加哥大学亚洲艺术教学,执“斯德本特殊贡献教授”讲席。2002年建立东亚艺术研究中心并任主任,兼任该校斯马特美术馆顾问策展人。2008年被遴选为美国国家文理学院终身院士,并获美国大学艺术学会美术史教学特殊贡献奖,2016年获选为英国牛津大学斯雷特讲座教授,2018年获选为美国大学艺术学会杰出学者,2019年获选为美国国家美术馆梅隆讲座学者,并获得哈佛大学荣誉艺术博士,2022年荣获美国大学艺术学会“艺术写作杰出终身成就奖”。成为大陆赴美学者获得这些荣誉的第一人。

✨

除却UCCA现场的展览,我们还可以跟随巫鸿先生,进行跨时空艺术漫游👇

北京大学艺术学院自2023年起,邀请巫鸿先生作为客座教授,为学生举办系列讲座,巫鸿先生采用跨文化视角,打破艺术史学科的种种边界,跨越古与今、东与西、平面与立体、静态与动态的“隔阂”,带领大家以更包容的心态、更开放的视野,去欣赏和理解艺术。

“跨时空艺术漫游”系列脱胎自这一系列讲座,目前已经出版《偶遇》《生动》两册。

在《偶遇:在漫游中感知艺术》一书中,巫鸿先生尝试了一种在感知层面上思考和谈论艺术的路径:从北京到芝加哥,再到那不勒斯,通过漫无目的的艺术漫游,去发掘古今中外不同艺术形式在视觉语言上的共通性。

这些“漫游”的重要性在于,它使得我们“把眼睛从书籍和电脑中的复制图像中解放出来,与真实作品,不论是壁画、雕塑还是建筑、器物,发生直接的接触”,与真实的世界连接,去唤起自己的好奇心与领悟力,在了解他者、了解世界的同时重新了解自己。

《生动》则以一个极具吸引力的核心概念——“生动”贯穿始终。“生动”不仅仅是技巧上“画得像”,更是艺术捕捉“生命感”与“运动感”的终极奥秘。巫鸿先生引导我们关注那些让雕塑起舞的衣裙、让画面呼吸的微风、让灵魂震颤的哀悼。从具象的“动感”到无形的“风气”,再到抽象的“情动”,他引导我们在不同的图像间漫游,展开对“生动”的多重追问。

这两本书都是关于图像、充满图像的书,装帧精美,内含大量精彩的高清艺术图像,涵盖古今中外的艺术经典,足以更新你对艺术的感知。

🎁

下一篇:世界名著《南方》文学鉴赏