何嵩昱:文化的生命力源于流动与交融|聚焦第16届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛

创始人

2025-10-29 13:31:58

0次

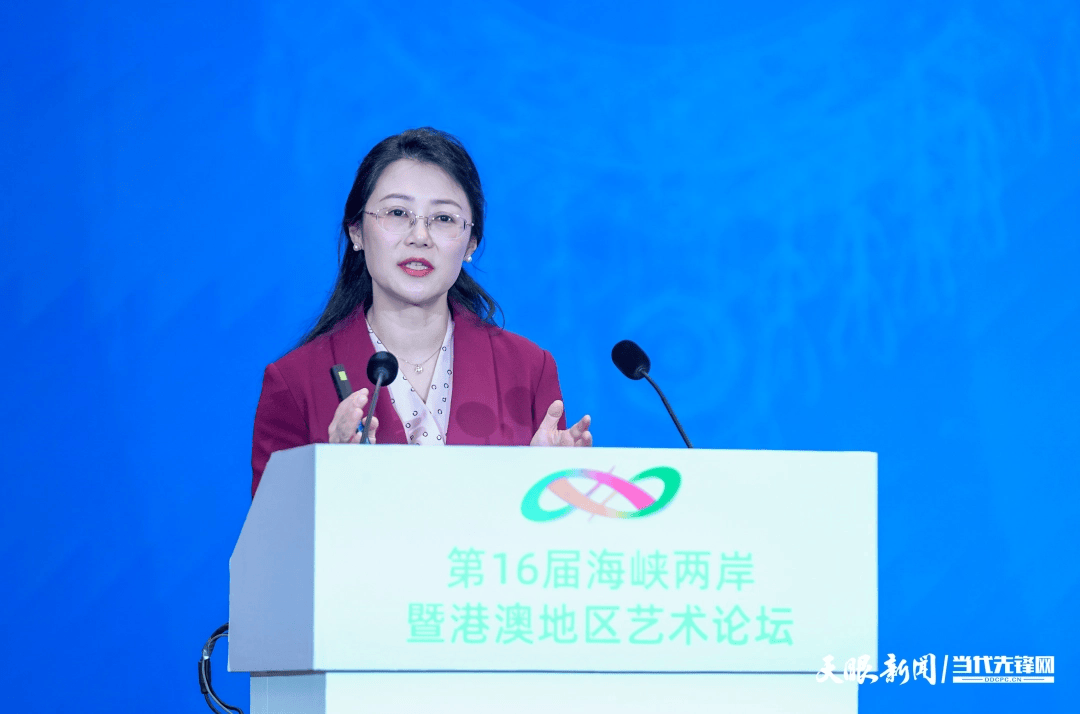

“贵州屯堡文化是一部‘活着’的历史。”10月29日,在第16届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛主论坛上,贵州师范大学文学院副院长、博士生导师何嵩昱围绕贵州“屯堡文化”展开阐述,从信仰、节庆到日常生活,多角度分析了当地不同族群之间的良性互动与深度融合。

贵州师范大学文学院副院长、博士生导师何嵩昱

“在六百年的变迁中,屯堡人既保留了石砌屯堡、凤阳汉装、地戏等鲜明的明代文化符号,也为适应黔中地区的山水环境与多民族共生的社会背景,在建筑形态、饮食习俗等方面融入了周边少数民族的若干元素,从而形成了一种以汉文化为根基、又兼具地方适应性的文化融合体。”何嵩昱举例说明,如汪华信仰从中原的军事守护神逐渐演化为地方共同保护神;屯堡地戏与苗族“跳花”等节庆活动在时间与空间上错位开展,形成互补,促进了不同民族间的情感共鸣。

在何嵩昱看来,“和而不同”是屯堡地区共同体的核心特征。屯堡人善于商贸,而少数民族精于织染,双方通过分工合作实现资源互通;场市体系不仅连接经济网络,也构建起社会交往的纽带,“转转场”应运而生。“文化的生命力源于流动与交融,而非封闭与固守。屯堡人以‘变而不失’的方式,在多元互动中延续并发展了自身传统。”何嵩昱说。

贵州日报天眼新闻记者

赵珊珊 刘青 刘杨

编辑 何涛

二审 杨韬

三审 田旻佳

相关内容

热门资讯

菲律宾终于知道痛了?马科斯一改...

马科斯政府最近做出了一项颇具象征意义的决定:悄然恢复对中国公民的电子签证服务。这一举动在菲律宾国内外...

辽渔集团总经理杨昊履新辽宁省交...

资料图 澎湃新闻记者从辽宁省交通运输厅官网获悉,杨昊已任辽宁省交通运输厅党组书记。 杨昊,男,汉族,...

福建舰入列!回顾国之重器的震撼...

11月5日福建舰入列作为全球首艘采用常规动力电磁弹射技术的航空母舰福建舰的技术突破标志着中国航母跻身...

中方答应发货,安世强行却要求先...

在当今全球化的商业环境中,我们见证了无数企业因跨国关系而起伏跌宕,特别是当涉及到中国和西方国家之间时...

金灿荣:福建舰正式入列,解放台...

随着福建舰入列,中国海军正式进入三航母时代。从航母实力来看,中国无疑已位居世界第二。福建舰的性能指标...

景德镇市昌江区梵灵陶瓷工作室(...

天眼查App显示,近日,景德镇市昌江区梵灵陶瓷工作室(个体工商户)成立,法定代表人为江玉玲,注册资本...

昌江区永润陶瓷原料经营部(个体...

天眼查App显示,近日,昌江区永润陶瓷原料经营部(个体工商户)成立,法定代表人为徐永春,注册资本5万...

景德镇蓓乐陶瓷有限公司成立 注...

天眼查App显示,近日,景德镇蓓乐陶瓷有限公司成立,法定代表人为张志华,注册资本10万人民币,经营范...

进贤县琉彩珠宝销售工作室(个体...

天眼查App显示,近日,进贤县琉彩珠宝销售工作室(个体工商户)成立,法定代表人为赖永星,注册资本1万...

少儿陶艺与创意美术公益课堂火热...

陶艺,这一古老而富有魅力的艺术形式,近年来逐渐成为教育领域的热门话题。它不仅是中国传统文化的象征,更...