用17万做局买走乾隆真迹,转卖8700万的专家刘岩,现在咋样了

创始人

2025-10-28 18:36:15

0次

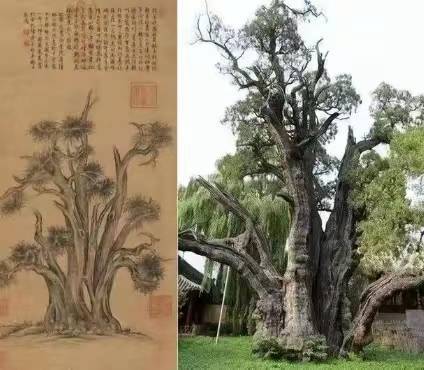

2010年保利秋季拍卖会上,出现了一幅乾隆御笔古画,这一消息在古玩界引起了极大的轰动。许多收藏家都希望将这幅画收入囊中,经过多轮激烈的竞拍,最终被一位收藏爱好者以8700万元的高价拍下,不仅刷新了乾隆作品的拍卖纪录,也让卖家获得了丰厚利润,引发了众人的羡慕。然而,更引人好奇的是,这位卖家究竟是如何得到这幅乾隆真迹的?后来人们发现,这幅画的背后竟隐藏着一场极为“残忍”的经典骗局。 事情要从2008年说起。当时,许多百姓家中都有祖传文物,但随着现代科技的发展,造假手段层出不穷,真假难辨。正因为如此,电视台陆续推出了鉴宝节目,满足大众的好奇心和收藏需求。河南卫视的《华豫之门》应运而生,播出后受到了大量文物爱好者的喜爱。住在郑州的朱先生正好家中有一张祖传古画,因此对鉴宝节目特别感兴趣。他常常观看节目,看到别人拿出文物被鉴定为真、甚至可能卖出天价时,他既羡慕又心生向往,也幻想着如果自己手中的古画能被鉴定为真该有多好。 2009年,朱先生决定亲自带着祖传古画去现场鉴定。了解到想要上电视,需要先报名参加海选,并经过专家初步鉴定才能出现在节目中。他抱着不让文物蒙尘的想法,报名参加了海选。

面对控告,刘岩镇定自若,称8700万拍卖只是卖家炒作,与实际价值无关。在朱先生与李先生的交易中,他仅为介绍者,成交价高低与他无关,且全程合法,无任何强迫行为,因此不应承担责任。由于一年时间已久,证据不足,法院最终认为无法证明刘岩诈骗,驳回了朱先生的诉讼请求。

相关内容

热门资讯

百进(景德镇)陶瓷有限公司成立...

天眼查App显示,近日,百进(景德镇)陶瓷有限公司成立,法定代表人为杨彩侠,注册资本300万人民币,...

景德镇墨红陶瓷有限公司成立 注...

天眼查App显示,近日,景德镇墨红陶瓷有限公司成立,法定代表人为邹济政,注册资本100万人民币,经营...

百年艺术IP进博会首日就收获意...

Picasso Group旗下毕加索品牌首次亮相第八届中国国际进口博览会,现场发布全新市场行动——“...

景德镇廷凯陶瓷有限公司成立 注...

天眼查App显示,近日,景德镇廷凯陶瓷有限公司成立,法定代表人为杨少卿,注册资本1万人民币,经营范围...

西安发现一处隋唐遗址 为研究通...

通义坊花边板瓦 陕西省考古研究院供图 11月6日,记者从陕西省考古研究院了解到,考古人员在西安发掘...

原创 早...

一组百年前美国童工老照片,老照片反映了美国当时两个社会问题:美国穷人不少,孩子也要帮助家里讨生计。另...

南昌市岁颖珠宝有限公司成立 注...

天眼查App显示,近日,南昌市岁颖珠宝有限公司成立,法定代表人为郭小勇,注册资本30万人民币,经营范...

南方观察|全面赋能,“茶山智造...

在东莞茶山镇,一家全新的智能物流机器人工厂刚刚开业,充满科技感的机器人生产线即将高速运转;不久之前,...

景德镇创次方陶瓷有限责任公司成...

天眼查App显示,近日,景德镇创次方陶瓷有限责任公司成立,法定代表人为李想,注册资本1万人民币,经营...

格拉苏蒂原创2025年限量臻品...

近日,于北京精品甜品店“NowMansion闹公馆”的现代雅致之中,格拉苏蒂原创甄呈议员梅森腕表——...